Ausgebeutet mit System: Wiens neue Sklaven

Werbung

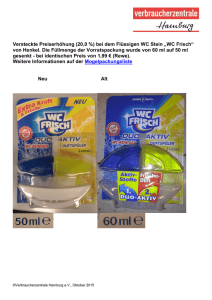

Ausgebeutet mit System: Wiens neue Sklaven Mitten in der Hauptstadt blüht die organisierte Schwarzarbeit mit Osteuropäern. Während skrupellose Unternehmer profitieren, landen die Ausgebeuteten im Obdachlosenasyl. VON ANDREAS WETZ S eit den Reportagen des briti schen "Guardian" steht das kleine Emirat Katar in der west lichen Welt am Pranger. Ausländische Arbeiter, die die Stadien für die Fußballweltmeisterschaft 2022 errichten, sollen dort wie Sklaven ausgebeutet werden. Ohne Rechte, für geringen Lohn und unter lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen. Ein Glück, dass Katar weit weg ist. Geografisch. Denn die Missstände des Wüstenstaats findet man auch in Österreichs Hauptstadt. Wer hinschaut und nachfragt, stößt auf eine unbarmherzige Maschinerie der Geiz-ist-geil-Gesellschaft. Häuslbauer, die es möglichst billig wollen. Baukonzerne, die Arbeiten von dubiosen Subunternehmen ausführen lassen. In Scharen wandern momentan arbeitswillige Männer und Frauen aus den ärmsten Regionen Osteuropas in den Westen. Wie viele, das weiß niemand ganz genau. Allein in Wien müssen es jedoch Hunderte, vielleicht auch mehr sein. Hier schlagen sich die einen auf eigene Faust auf dem sogenannten Arbeiterstrich durch. Andere landen in den Fängen von Netzwerken, die ihnen Arbeit versprechen, legale Beschäftigungen vortäuschen, sie ausnutzen und schließlich eiskalt fallen lassen. Nicht selten wird der Lohn nie ausbezahlt. Als die Polizei im Herbst den Stadtpark von campierenden Obdachlosen räumte, wusste die Öffentlichkeit nicht, dass sich einige von ihnen als Schwarzarbeiter verdingten, bei denen der Lohn nicht zum Leben reicht. Valéria * und Verónika * geht es genauso. Beide stammen aus Ungarn, beide hatten dort Arbeit. Bis die Krise kam und ihre Jobs Sparprogrammen zum Opfer fielen. Die Mieten konnten sie bald nicht mehr zahlen, und weil Obdachlose unter dem strengen Regime von Premierminister Viktor Orbán sogar mit Haft bedroht sind, hieß ihre letzte Hoffnung: Wien. Gemeinsam wagten sie den Schritt. Bei "Josi", einem Tageszentrum für Wohnungslose, erfuhren sie von einem gewissen Mahmoud. Mahmoud mag Bodybuilding, posiert auf den Fotos seines Facebook-Profils vor großen Autos der Marken Mercedes und BMW. Seine Handynummer machte unter der Hand bei den Gästen von "Josi" die Runde. Gehalt bar auf die Hand. Wer anrief, den las er am vereinbarten Treffpunkt mit dem Auto auf. Dann ging es ins Lager des Henkel-Konzerns. 16,5 Milliarden Euro Umsatz machte das Unternehmen 2012 weltweit. Im Lager war - neben Valéria und Verónika - eine Heerschar ungarischer Arbeiterinnen mit dem Umverpacken und Versenden von Waschpulver, Parfum und anderen Gütern beschäftigt. Für Großpackungen und Sonderangebote im Supermarkt. Am Ende des Monats gab es den Lohn bar auf die Hand. 800 Euro für über 160 Stunden Arbeit. Valéria hat jede geleistete Stunde, jeden ausbezahlten Euro sauber in ihrem Notizbuch vermerkt. Der Mindestlohn, der ihr laut Kollektivvertrag zusteht, beträgt allerdings 1074,48 Euro, exklusive Beiträge des Arbeitgebers. Auf den Papieren, die sie von ihrem Chef bekommen hat, steht etwas anderes. Nicht nur, dass anstatt Mahmoud, dessen Nachnamen sie durch Zufall erfahren hat, eine gewisse Edit F. als Dienstgeberin aufscheint. F. führt mit ihren Arbeiterinnen also Arbeiten durch, die Henkel eigentlich an den Logistikdienstleister Texsped aus Wiener Neudorf vergeben hat. Schwerer wiegt, dass Valéria laut dieser Abrechnung nur 25 Stunden pro Woche gearbeitet haben soll. Ihre Sozialversicherungsnummer, die auf den vermeintlichen Lohnzetteln aufscheint, beginnt immer mit 0000. Stutzig wurde sie jedoch erst, als eine Kollegin, die ebenfalls mit Mahmoud ins Lager fuhr, bei einer Bank und mitsamt ähnlichen Papieren für einen privaten Konsumkredit vorsprach. Die Antwort lautete: Das Papier sei gefälscht. Mit der Vertragskette konfrontiert zeigt sich, dass dort, wo der Druck am höchsten ist, die Bereitschaft sich öffentlich zu äußern, sinkt. Valéria und Verónika haben Angst vor Racheakten, erzählen ihre Geschichte anonym. Mahmoud geht zwar ans Telefon, äußern will er sich aber nicht. Mit dem Sachverhalt konfrontiert fragt er: "Bist du Bulle oder Staatsanwalt?" Journalist. "Ich will nicht mit dir sprechen." Edit F., eine aus Ungarn stammende Einzelunternehmerin mit Gewerbeschein, hat für Geschäftszwecke eine Adresse in Simmering angegeben. Sie reagiert nicht auf Nachrichten und Anfragen. Texsped und Henkel müssen. Beide haben einen Ruf zu verlieren. Beide stehen in der Öffentlichkeit. In der schriftlichen Stellungnahme des Konzerns steht: "Henkel verpflichtet alle seine Dienstleister vertraglich dazu, bei der Beschäftigung von Mitarbeitern oder Subunternehmen die gesetzlichen arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen einzuhalten." Den konkreten Fall nehme man sehr ernst und werde ihn intern prüfen. Auch den unmittelbaren Auftragnehmer, Texsped. "Sollten die vertraglich festgehaltenen Bestimmungen verletzt worden sein, behält sich Henkel rechtliche Schritte vor." Edit F., das Phantom. In Wiener Neudorf kann man sich die Ergebnisse der Recherchen nicht erklären. Texsped bestätigt, für die Abwicklung der Dienstleistungen für Henkel gleich mehrere Subunternehmer zu beschäftigen. Und ja, man wisse, dass im Geschäft mit der Lohnverpackung, also einfachster manueller Arbeit, die keine Maschine machen kann, immer wieder Probleme auftreten. Aber: "Der Name Edit F. ist mir unbekannt", sagt Texsped-Geschäftsführer Andreas Deibl. Überhaupt kontrolliere sein Unternehmen regelmäßig die Ausweisdokumente der zugekauften Mitarbeiter. Ob er denn wisse, dass im Lager zu großen Teilen Ungarinnen offensichtlich zu Dumpinglöhnen Dienst versehen und angeben, das obendrein schwarz zu machen? "Nein, ich mache die Kontrollen nicht selbst." Und: Alle erbrachten Leistungen entsprächen dem österreichischen Kollektivvertrag. Das ist eine Konstellation, die für prekäre, nicht oder nur teilweise gemeldete Arbeitsverhältnisse ganz typisch ist. Wilfried Lehner, Leiter der österreichischen Finanzpolizei, durchleuchtet Betrugsmuster. Ohne den konkreten Einzelfall zu kennen und zu bewerten, sagt er: "Wir sehen es häufig, dass der Kostendruck vom Auftraggeber über eine ganze Kette von Subunternehmern bis ganz unten durchgereicht wird. Die Gewinnmargen dazwischen sind gering, allerdings auch das Risiko." Am Ende zahlen gleich mehrere die Rechnung dafür. Auf der einen Seite die Arbeiter, die ohne Versicherung und Ansprüche dastehen. Auf der anderen Seite die Mehrzahl der Unternehmer, die sich an die Spielregeln halten, gegenüber der dubiosen Billigkonkurrenz ins Hintertreffen geraten und Aufträge verlieren. Und letztendlich alle Steuer- und Beitragszahler. Allein im Vorjahr trieb die Finanzpolizei Abgaben in der Höhe von 51,95 Mio. Euro ein. Die Bilanz: 32.043 überprüfte Betriebe, die 6820 Arbeitnehmer nicht versicherten. 8378 Ausländer waren illegal beschäftigt, 8573-mal wurde Strafantrag gestellt. Summe der Bußgelder insgesamt: 16,37 Mio. Euro. Dabei handelt es sich aber nur um aktenkundige Fälle. Das Dunkelfeld dürfte bedeutend größer sein. Gegenüber den Behörden arbeiten diese Unternehmen mit allen Tricks. Fahnder und Staatsanwälte kennen sie genau. Es klingt absurd, doch führen Unternehmer oft selbst für Schwarzarbeiter Lohnkonten, liefern die Abgaben aber nicht ab. Fliegt der Schwindel doch auf, ist das de facto nur eine Ordnungswidrigkeit und somit ein Risiko, das man in der Szene fast schon gern eingeht. Als Vertragspartner dieser Firmen treten spezialisierte Verrechnungsbüros auf, die gegen Entgelt fiktive Lohnkonten zur Absicherung und für den Fall des Falles führen. Haarig wird es für die schwarzen Schafe erst, wenn sie selbst dafür zu geizig sind. Nur dann, wenn tatsächlich kein Lohnkonto existiert, landen die großen Fälle beim Staatsanwalt. Die Folge: Rückzahlung der Fehlbeträge, eine Geldbuße, die doppelt so hoch ist wie die Abgabenschuld - und zwei Jahre Haft. Das ist kein Kavaliersdelikt mehr. Den Fahndern ist das genauso bewusst wie den Tätern. Was bedeutet: Insbesondere auf dem Bau hat sich ein System der Angst verfestigt. Jene Personen, die wissen, was vor sich geht, stehen unter enormem Druck. "Es kommt ganz selten vor, dass ein Bauleiter auspackt", sagt ein Ermittler. Auch die Arbeiter halten fast immer dicht. Denn die Organisationen, die die Schwarzarbeit einsammeln, haben mafiöse Strukturen. "Das ist keine Kleinkriminalität mehr", sagt der Insider. Die österreichische Szene wird von Bossen aus Serbien und Mazedonien dominiert. "Das sind Personen, die außerhalb der eigenen vier Wände nur bewaffnet und mit Leibwächtern auftreten." Wie gewaltbereit das Milieu ist, zeigte sich Mitte Juli auf der Ostautobahn A4 bei Schwechat. Damals erlitt ein georgischer Baumeister bei einem Attentat einen Oberschenkeldurchschuss. Prominente Baustellen. Deshalb sind auch Kontrollen und Ermittlungen gefährlich. Immer wieder kooperiert die Steuerfahndung bei Razzien mit bewaffneten Polizisten oder dem Bundeskriminalamt. Im Visier haben sie nicht nur private Hinterhofumbauten. Vor allem die prominenten Baustellen mit den großen Konzernen als Generalunternehmer stehen unter Beobachtung. Die Seestadt Aspern, das Krankenhaus Nord oder das höchste Haus der Republik, der DC Tower, zum Beispiel. Fündig werden sie überall. Wobei: "Die ganz großen Firmen sind zumindest nach außen hin fast immer sauber. Die Drecksarbeit erledigen die Subunternehmer." Toni * weiß, wovon er spricht. Tagtäglich bietet er sich, seine Hände, seine Arbeitskraft auf der Straße zum Verkauf an. Für fünf, sechs oder sieben Euro die Stunde macht er alles. Der Preis ist Verhandlungssache. Dafür muss er flexibel und bereit sein, jederzeit in ein vorbeifahrendes Auto einzusteigen. Viele Unternehmer sind dabei dreist genug, ihn mit dem Firmenwagen inklusive Aufschrift aufzulesen. Toni steht an Plätzen, die die Bürger Wiens Arbeiterstrich nennen. Am frühen Morgen geht es los. Im Umfeld eines Baumarkts in Favoriten, wo die Triester Straße in den Matzleinsdorfer Platz mündet. Oder am Lerchenfelder Gürtel. Dort, wo früher nachts die Prostituierten ihre Körper zur Schau gestellt haben, bieten heute tagsüber Obdachlose, Personen ohne Aufenthaltstitel oder notleidende EU-Bürger aus Osteuropa ihre Dienste an. So wie Toni. Er stammt aus Bulgarien. In seinem Dorf leben ausschließlich Roma. Die Frauen und Kinder blieben zu Hause, die Männer verdingen sich im Ausland als Tagelöhner. Die Hälfte des kargen Lohns, der die Höhe der Mindestsicherung von 780 Euro nie erreicht, schickt Toni via Western Union nach Hause. Den Rest braucht er zum Leben. Für die "Wohnung" zum Beispiel. Wenn einmal im Monat mehr übrig bleibt, bewohnt er ein Substandardmassenquartier in der Koppstraße. Der Eigentümer nimmt die Miete von fünf Euro pro Nacht und Matratze im Voraus. Solche Unterkünfte gibt es in Wien einige. Anfang November ist ein Teil eines in der Nachbarschaft berüchtigten Hauses an der Brigittenauer Lände ausgebrannt. Das Objekt gehört einem Immobilienmakler. Polizei und Feuerwehr staunten nicht schlecht, als sie das Gebäude mit über 200 Personen evakuierten. Viele von ihnen flüchteten. Für das Treffen mit der "Presse am Sonntag" hat Toni seine Arbeit unterbrochen. Dieses Mal hat ihn ein türkischer Gastronom, der in seinem Bezirk kein Unbekannter ist, zum Möbelschleppen engagiert. Schwarz, schließlich soll es schnell, unkompliziert und vor allem billig gehen. Ob es Toni stört, wenn andere seine Notlage nutzen, um den Preis zu drücken, wollen wir wissen. Er weicht aus, kontert mit einer Gegenfrage: "Habe ich denn eine andere Wahl?" Die Zustände, die in den hintersten Winkeln von Ländern wie Ungarn, Rumänien, Bulgarien oder der Slowakei herrschen, sind in den alten Staaten der EU nur schwer zu begreifen. Recherchen zeigten, dass - wie bei Valéria und Verónika - ganz gezielt in Obdachloseneinrichtungen nach dem gesucht wird, was moderne Manager als Human Resources bezeichnen. Menschenmaterial, mit dem sich arbeiten lässt. Unter den Gästen von Tageszentren wie dem "Josi" finden sich viele, die schon negative Erfahrungen gemacht haben. Eine ganze Gruppe von Rumänen zum Beispiel, die über vermeintliche Freunde als sogenannte Scheinselbstständige mit Gewerbeschein nach Österreich gelockt wurden. Als Arbeiter und Angestellte wäre das wegen der bis Jahresende gültigen Zugangsbeschränkungen zum Arbeitsmarkt nicht möglich gewesen. Drei Monate und zwei Wochen schufteten sie auf dem Bau. Bezahlt wurde ihnen nur ein Monat. Die Auftraggeber, von denen sie nur die Vornamen kennen, sind verschwunden. Warum es trotzdem immer wieder jemand versucht? "Weil es ihnen in ihrer Heimat noch viel schlechter geht", sagt eine "Josi"-Sozialarbeiterin, die aus Sicherheitsgründen ungenannt bleiben muss. Die Schmerzgrenze liege bei diesen Menschen sehr hoch. "Das Einzige, was helfen würde, ist Aufklärung darüber, was diese Leute hier wirklich erwartet." Doch da gibt es noch mehr. Tatsache ist, dass die Sozialsysteme innerhalb der EU große Unterschiede aufweisen. Oder anders formuliert: "Wer zu Hause gar kein Sicherheitsnetz hat, tut sich beim Auswandern natürlich leichter", sagt Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Wien. Er glaubt, dass das Problem wohl nur an der Wurzel zu lösen sein wird, nämlich dort, wo es entsteht. Dabei sieht er vor allem die Union gefordert. Diese nämlich, rechnet er vor, gab seit Beginn der Krise über 1600 Milliarden Euro für die Bankenrettung aus. Ihr Sozialfonds hingegen ist für eine Dauer von sechs Jahren mit 85 Milliarden dotiert. * Zum Schutz der Schwarzarbeiter vor ihren Auftraggebern wurden die Namen von der Redaktion verändert. [*]