Leitlinie - Krankengeschichte

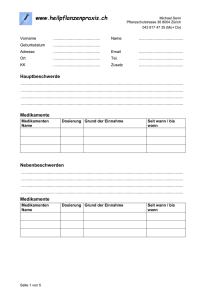

Werbung

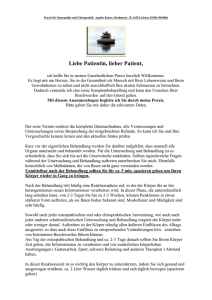

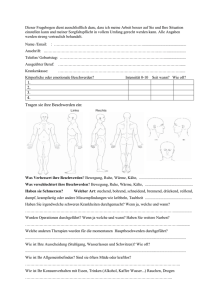

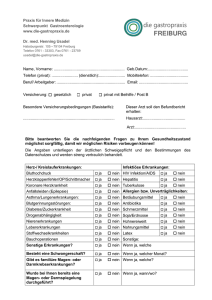

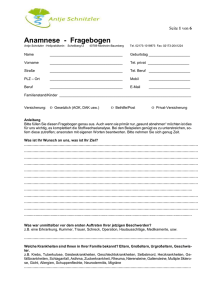

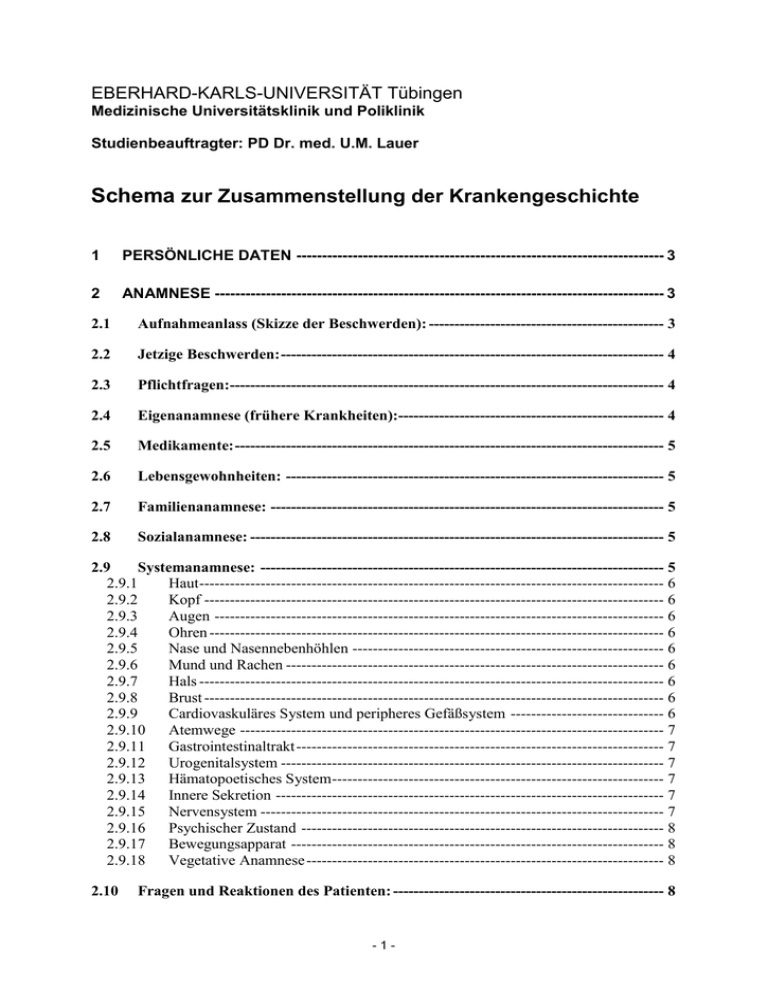

EBERHARD-KARLS-UNIVERSITÄT Tübingen Medizinische Universitätsklinik und Poliklinik Studienbeauftragter: PD Dr. med. U.M. Lauer Schema zur Zusammenstellung der Krankengeschichte 1 PERSÖNLICHE DATEN ------------------------------------------------------------------------ 3 2 ANAMNESE ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.1 Aufnahmeanlass (Skizze der Beschwerden): ---------------------------------------------- 3 2.2 Jetzige Beschwerden: --------------------------------------------------------------------------- 4 2.3 Pflichtfragen:------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.4 Eigenanamnese (frühere Krankheiten):---------------------------------------------------- 4 2.5 Medikamente: ------------------------------------------------------------------------------------ 5 2.6 Lebensgewohnheiten: -------------------------------------------------------------------------- 5 2.7 Familienanamnese: ----------------------------------------------------------------------------- 5 2.8 Sozialanamnese: --------------------------------------------------------------------------------- 5 2.9 Systemanamnese: ------------------------------------------------------------------------------- 5 2.9.1 Haut ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 2.9.2 Kopf ------------------------------------------------------------------------------------------ 6 2.9.3 Augen ---------------------------------------------------------------------------------------- 6 2.9.4 Ohren ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 2.9.5 Nase und Nasennebenhöhlen ------------------------------------------------------------- 6 2.9.6 Mund und Rachen -------------------------------------------------------------------------- 6 2.9.7 Hals ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 2.9.8 Brust ------------------------------------------------------------------------------------------ 6 2.9.9 Cardiovaskuläres System und peripheres Gefäßsystem ------------------------------ 6 2.9.10 Atemwege ----------------------------------------------------------------------------------- 7 2.9.11 Gastrointestinaltrakt ------------------------------------------------------------------------ 7 2.9.12 Urogenitalsystem --------------------------------------------------------------------------- 7 2.9.13 Hämatopoetisches System----------------------------------------------------------------- 7 2.9.14 Innere Sekretion ---------------------------------------------------------------------------- 7 2.9.15 Nervensystem ------------------------------------------------------------------------------- 7 2.9.16 Psychischer Zustand ----------------------------------------------------------------------- 8 2.9.17 Bewegungsapparat ------------------------------------------------------------------------- 8 2.9.18 Vegetative Anamnese ---------------------------------------------------------------------- 8 2.10 Fragen und Reaktionen des Patienten: ----------------------------------------------------- 8 -1- 3 KÖRPERLICHE UNTERSUCHUNG --------------------------------------------------------- 8 3.1 Allgemeinbefund: ------------------------------------------------------------------------------- 8 3.2 Kopf und Hals:----------------------------------------------------------------------------------- 8 3.3 Thorax und Lungen: --------------------------------------------------------------------------- 9 3.4 Herz und Kreislauf: ---------------------------------------------------------------------------- 9 3.5 Brustdrüsen: ------------------------------------------------------------------------------------ 11 3.6 Digestionstrakt: --------------------------------------------------------------------------------- 11 3.7 Urogenitalorgane: ------------------------------------------------------------------------------ 11 3.8 Bewegungsapparat: ---------------------------------------------------------------------------- 12 3.9 Nervensystem: ---------------------------------------------------------------------------------- 12 4 AUFSTELLUNG DER PROBLEMLISTE ------------------------------------------------- 13 5 PLANUNG DER WEITEREN DIAGNOSTIK UND EINLEITUNG DER THERAPIE ---------------------------------------------------------------------------------------- 14 6 VERLAUF DER ERKRANKUNG (VERLAUFSNOTIZEN) --------------------------- 15 7 DIAGNOSESTELLUNG ----------------------------------------------------------------------- 15 -2- Einführung: Die Krankengeschichte des Patienten besteht aus folgenden Elementen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Persönliche Daten Anamnese Körperliche Untersuchung Aufstellung der Problemliste Planung der weiteren Diagnostik und Einleitung der Therapie Verlauf der Erkrankung (Verlaufsnotizen) Diagnosestellung Da die Aufzeichnungen zur Krankengeschichte Dokumente sind, sollen sie verständlich und leserlich (wenn möglich in Maschinenschrift) verfasst werden. Unleserliche verfasste Krankengeschichten sind untauglich. 1 Persönliche Daten Name und Vorname des Patienten (ausgeschrieben) mit Geburtsdatum Name und Vorname des Untersuchers Unterschrift des Untersuchers 2 Anamnese Eine gute, d.h. detaillierte und zutreffende Anamnese ist die via regia zur Diagnose. Sie können in den meisten Fällen davon ausgehen, dass der Patient etwa dreiviertel von dem weiß, was Sie zur Stellung der Diagnose wissen müssen. Er wird Ihnen jedoch spontan nur einen kleinen Teil davon erzählen. „Die Anamnese erheben“ heißt daher nicht nur, dass Sie Ihren Patienten anhören, sondern, dass Sie ihn gezielt und systematisch befragen. Im Folgenden ist das Schema einer solchen Befragung dargestellt. Es handelt sich dabei um ein Grundgerüst für die tägliche Praxis, nicht um eine erschöpfende Darstellung aller möglichen Fragen. Machen Sie sich am Krankenbett Notizen und schreiben Sie anschließend in Ruhe und leserlich die Krankengeschichte in der hier dargestellten Gliederung nieder. 2.1 Aufnahmeanlass (Skizze der Beschwerden): Dazu gehören die Erfassung der Beschwerden, der Stimmung, des Verhaltens und das Erkennen der sozialen Situation des Patienten. Dabei geht es um eine Skizze und nicht um Einzelheiten. Durch die offenen Fragen: „Wie fühlen Sie sich“, „erzählen Sie mir mehr darüber“, „haben Sie sonst noch etwas verspürt“, regen Sie den Patienten an, die Landkarte seiner Beschwerden zu entwerfen. -3- 2.2 Jetzige Beschwerden: Jedes in der Skizze der Beschwerden erwähnte Symptom wird näher betrachtet. Es müssen dabei folgende Kriterien genau erfasst werden: Art der Beschwerden Intensität Lokalisation, evtl. Ausstrahlung Zeitlicher Ablauf (Beginn, Dauer, die Reihenfolge des Erscheinens verschiedener Symptome, die Periodizität und die freien Intervalle) Umstände, die das Symptom auslösen, verschlimmern bzw. mildern Begleitsymptome Beim Erfragen der Art der Beschwerden möglichst das Symptom präzise erfassen und sich nicht mit Jargon zufrieden geben; z.B. den Begriff „Kolik“ darf man nicht einfach akzeptieren, denn die verschiedenen Patienten können unter diesem Begriff ganz unterschiedliches meinen. Bei Angabe von Schmerzen keine allgemeinen Formulierungen, d. h. „Schmerzen in der Brust, Husten“, sondern z.B. „plötzlich einsetzende, heftige atemabhängige Schmerzen, Stärke 8 (Skala 1 - 10), in die rechte Schulter ausstrahlend; Husten mit spärlich blutig gefärbtem Auswurf. Auf dramatische und farbige sowie unerwartete Begriffe (entsetzlich, lähmend, unerträglich, Ohnmacht erregend) muss geachtet werden. Zitieren Sie typische Aussprüche des Patienten wörtlich und kennzeichnen Sie diese mit Anführungszeichen. Beim zeitlichen Auftreten erfragen Sie, bis wann der Patient gesund war. Zeitangaben am besten in Tagen (Stunden, Wochen) vor Aufnahme; wenn genaue Daten angegeben werden, so sollten diese in Klammern dahinter erscheinen, z.B. 20 Tage vor der Aufnahme (17.10.1989). Dann chronologisch und detailliert die Entwicklung der gegenwärtigen Beschwerden. Bisherige therapeutische Maßnahmen. Die Intensität von Beschwerden drückt sich in Angaben über ihre Stärke, das Ausmaß einer Funktionsstörung, das Volumen (z. B. Erbrochenes) und über die Anzahl (z.B. Fieberschübe, Stuhlgänge) aus. Die Intensität der Schmerzen wird in einer Skala 1 - 10 angegeben, der Grad der Atemnot in einer Skala 1 - 4. 2.3 Pflichtfragen: Größe, Gewicht, Appetit, Stuhlgang, Durst, Urin, Nachtschweiß, Müdigkeit (Leistungsminderung), Fieber. 2.4 Husten, Schlaf, Eigenanamnese (frühere Krankheiten): Kinderkrankheiten. Wichtig: Scharlach, Diphtherie, rheumatisches Fieber, Masern, Mumps mit eventuellen Komplikationen. Dann in chronologischer Reihenfolge weitere frühere Erkrankungen. Keine „Diagnosen“ (z. B. Magengeschwür) übernehmen, sondern stets genau nachfragen, welche Beschwerden und Befunde wirklich bestanden haben und wie diese Befunde erhoben wurden (z. B. Endoskopie)! Bei Krankenhausaufenthalten Angabe des -4- Krankenhauses sowie nähere Angaben über Dauer und Art der Behandlung. Unfälle und Operationen. Auslandsaufenthalte (Urlaub) durchgeführte Impfungen Frühere röntgenologische Untersuchungen, wann, wo? Allergien Genussgifte Wenn Unterlagen über vorangegangene stationäre Behandlungen vorliegen, fassen Sie diese nach folgendem Schema zusammen: 1. Subjektiv (Klagen des Patienten) 2. Objektiv (was wurde gefunden) 3. Auffassung (wie war die Diagnose) 4. Behandlung und Ergebnis 2.5 Medikamente: Regelmäßig eingenommene Medikamente, einschließlich der Hausmittel und nicht rezeptpflichtigen Arzneien. 2.6 Lebensgewohnheiten: Essgewohnheiten, Schlafgewohnheiten (Schwierigkeiten beim Einschlafen oder Durchschlafen), sportliche Betätigung, Alkohol (was, wie viel, wie lange), Nikotin (wie viel, wie lange), Drogen (detailliert). 2.7 Familienanamnese: Vorkommen oder Häufung folgender Erkrankungen in der Familie: Krebserkrankungen, Tuberkulose, allergische Erkrankungen, erbliche Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, Steinleiden, Kreislaufkrankheiten, Nerven- und Geisteskrankheiten, Adipositas, Alter, Krankheiten oder Todesursache von Eltern, Großeltern, Geschwistern und näheren Blutsverwandten. 2.8 Sozialanamnese: a) b) c) d) e) 2.9 Ehe, Kinder Beruf: Erlernter Beruf, ausgeübter Beruf (wenn verschieden, warum?), Rentner, arbeitslos. Berufsbelastung (Schichtarbeit, Fließband, Akkord). Mit der gegenwärtigen Arbeit zufrieden? Unzufriedenheit? Warum? Verhältnis zu Mitarbeitern, Untergebenen, Vorgesetzten? Tägliche Umwelt: Wohnung, sanitäre Einrichtung, Größe und Dichte der Wohngemeinschaft. Normaler Tagesablauf des Patienten, Mahlzeiten wann, wo? Gesundheitsbewusstsein, Freizeit und Hobby. Sexualanamnese. Systemanamnese: Die spontan angegebenen Beschwerden sind nur die Spitze eines Eisberges. Viele anamnestisch bedeutsame Beschwerden werden von dem -5- Patienten spontan nicht mit seiner gegenwärtigen Erkrankung in Zusammenhang gebracht oder z. B. als „normale Alterserscheinung“ nicht für erwähnenswert erachtet. Nach diesen verborgenen Beschwerden müssen Sie fragen und zwar am besten nach Organsystemen geordnet. 2.9.1 Haut Hautausschläge, Knötchen, Jucken, Trockenheit der Farbveränderungen, Veränderungen an Haaren oder Nägeln. Haut, 2.9.2 Kopf Kopfschmerzen, Kopfverletzung. 2.9.3 Augen Sehkraft, Brille oder Kontaktlinsen, letzte Augenuntersuchung, Schmerzen, Rötung, übermäßiges Tränen, Doppeltsehen, Glaukom, Katarakt. 2.9.4 Ohren Hörvermögen, Ausfluss. Ohrensausen, Schwindel, Ohrenschmerzen, Infektion, 2.9.5 Nase und Nasennebenhöhlen Häufige Erkältungen, verschnupfte Nase, Heuschnupfen, Nasenbluten, Nebenhöhlenerkrankungen. 2.9.6 Mund und Rachen Zustand der Zähne und des Zahnfleisches, Zahnfleischbluten, letzte zahnärztliche Untersuchung, wunde Zunge, häufige Halsschmerzen, Heiserkeit. 2.9.7 Hals Knoten im Halsbereich, geschwollene Drüsen, Kropf, Schmerzen im Bereich des Halses. 2.9.8 Brust Knoten, Schmerzen, Sekretabsonderung Selbstuntersuchung der Mammae. aus der Brustwarze, 2.9.9 Cardiovaskuläres System und peripheres Gefäßsystem Belastungsdyspnoe (wie viele Treppen ohne anzuhalten). Orthopnoe (wie viel Kissen, Keilkissen etc.? Was geschieht, wenn der Patient flach schläft?). Paroxysmale nächtliche Dyspnoe? Abendliche Knöchelödeme? Nykturie? Wie oft? Wie viel? Arrhythmien (Herzklopfen, ausgelassene Schläge, Schwindelanfälle, Synkopen, Bewusstlosigkeit, Herzjagen etc.). Herzschmerzen (wann? Zusammenhang mit körperlicher Belastung, Essen, bestimmten Tageszeiten -6- etc., Dauer, Charakter). Blutdruck, Neigung zu kalten Füßen? Intermittierendes Hinken? Gehstrecke? Varizen, Thrombophlebitiden. 2.9.10 Atemwege Heuschnupfen? Asthma? Allergien (Hausstaub? Pollen? Pilze? etc.). Husten? (seit wann? Morgens? Abends? Dauernd? Bestimmte Jahreszeiten?) Auswurf? (Wann? Wieviel pro Tag; Esslöffel, Tasse, etc.), Konsistenz (schleimig, schaumig, fadenziehend?), Farbe? (weiß, gelb, grünlich, blutig etc.), Raucher? Was? Wieviel? Seit wann? Tuberkulose? Wann und wo wurden Thoraxaufnahmen gemacht (Reihenuntersuchung!) Berufliche Exposition (Bergbau, Gießerei, Sandstrahlgebläse) Hobby: z.B. Taubenzüchter, Haltung sonstiger Tiere? 2.9.11 Gastrointestinaltrakt Appetit, Aversionen, Unverträglichkeiten (Fleisch, Fett, Süßigkeiten). Bauchschmerzen? Vor oder nach dem Essen? Ausstrahlung? Sodbrennen, Schluckbeschwerden, Brechreiz, Erbrechen, Erbrechen von Blut? Gelbsucht, Oberbauchkoliken, Blähungen, Völlegefühl. Stuhlgang: Durchfall, Verstopfung, Laxantien (welche?), Farbe, Frequenz, Konsistenz und Menge des Stuhls, Blut im Stuhl, auf dem Stuhl, Teerstühle, Beschwerden am After? 2.9.12 Urogenitalsystem Polyurie, Pollakisurie, Dringlichkeit, Verzögerung, Inkontinenz, Brennen beim Wasserlassen, Hämaturie, Schmerzen im Bereich der Nierenlager, Nierenkoliken, Nierensteine. Gynäkologische Anamnese: Menarche, Zyklus. Letzte Menses mit Datum (wichtig! z. B. wegen Röntgenuntersuchungen, bestimmten Medikamenten etc.), Stärke der Blutung, Zwischenblutung, Geburten, Fehlgeburten, Ovulationshemmer (welche, wie lange?), unerwünschte Wirkungen (Ödeme, Kopfschmerz, Thrombosen, Juckreiz, Gelbsucht, Hochdruck), Klimakterium, Blutungen nach der Menopause. Beim Mann: Libido, Potenz. 2.9.13 Hämatopoetisches System Blutarmut, Blutungsneigung (z.B. Nasenbluten, Neigung zu blauen Flecken), Infektionsanfälligkeit, Lymphknoten. 2.9.14 Innere Sekretion Halsschwellungen, Schluckbeschwerden, Wärme- und Kälteintoleranz, Polyurie, Polydipsie, Striae, Haarausfall, Hirsutismus, Pigmentierungen, Stimmlage. 2.9.15 Nervensystem Kopfschmerzen, Schwindel, Synkopen/Kollaps, Krampfanfälle (wenn ja, genauen Ablauf beschreiben lassen!), Tremor, Gedächtnis, Parästhesien, -7- Doppeltsehen, Fallneigung, Sehstörungen, Schlaganfälle (wenn kleine, vorübergehende Sprachstörungen, Schwäche in einer Hand, etc.). 2.9.16 Psychischer Zustand Nervosität, Anspannung, Stimmung, Depression 2.9.17 Bewegungsapparat Morgensteife, Rückenschmerzen, Gelenkschwellungen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen 2.9.18 Vegetative Anamnese Gewicht, maximal, wann, jetzt? Durst, Nachtschweiß, Schweißneigung, kalte/feuchte Hände? Schlaf (Einschlaf- oder Durchschlafstörungen), Hautjucken, Allergien? 2.10 Fragen und Reaktionen des Patienten: Es wird dem Patienten Gelegenheit gegeben, Fragen zu stellen. Meinung des Patienten über sein jetziges Leiden. Welche sozialen und familiären Folgen hat die Erkrankung. Die Erwartungen des Patienten an den Krankenhausaufenthalt. 3 Körperliche Untersuchung 3.1 Allgemeinbefund: Alter, Erscheinung (vorgealtert, jünger aussehend, verwahrlost o.ä.). Allgemeinzustand (nicht „guter Allgemeinzustand“ o.ä., sondern beschreiben: schwerkrank, kränklich, schwach, erregt, nervös, apathisch, in Schmerzen, etc.). Ernährungszustand spezifizieren: Größe, Gewicht. Lage (liegt flach im Bett, sitzt aufrecht, 45° erhobener Oberkörper etc.). Bewusstseinslage, Zyanose, Ödeme. Haut: Warm, kühl, blass, gerötet, feucht, trocken, Elastizität, Turgor, Verfärbungen, generell/lokalisiert (Ikterus, Pigmentierungen, Weißfleckung, Exantheme, Petechien, Ekchymosen, Teleangiektasien etc.) Hände: Uhrglasnägel, Trommelschlegelfinger, Weißnägel, Rillen, Palmarerythem, Dupuytren, Verschwielung. Lymphknoten: Cervical, retroaurikulär, supraclaviculär, axillär, ulnar, inguinal, Größe, Konsistenz, Schmerzhaftigkeit, Verschieblichkeit. 3.2 Kopf und Hals: Kopf: Form, Beweglichkeit, Narben, Klopfoder Druckschmerzempfindlichkeit der Kalotte, Behaarung Gesicht: Gesichtsausdruck und -muskulatur, Aussehen, Farbe, Ödeme, Schwellungen -8- Augen: Lidspalte und Lider, Bulbi (Exophthalmus) Konsistenz, Farbe der Konjunktiven, Sehvermögen, Augenbrauen Augenhintergrundspiegel !!! (Papille, Gefäße, Hämorrhagie, Exsudat, Pigmentation) Mund: Foetor Mundhöhle: Schleimhaut (Feuchtigkeit, Farbe, Exanthem) Lippen: Farbe, Verletzungen, Trockenheit, Belag, Rhagaden, Herpes, Perlèche Zunge: Feuchtigkeit, Farbe, Belag, Papillen, Verletzungen, Blutungen, Pigmentierungen, Zittern Zähne: Zahnmissbildungen, Ersatz, Zahnfleisch, Sanierungszustand Gaumen: (Gaumenspalte, umschriebene Defekte), Uvula, Rachen (Belag, gerötet, blass), Tonsillen (Defekte, Narben, Geschwüre, Schwellungen, Auflagerungen), Schluckakt 3.3 Ohren: Rötung, Zyanose, Tophi, äußerer Gehörgang, Druckempfindlichkeit von Ohrmuschel oder Warzenfortsatz Nase: Septumdeviation, Behinderung der Nasenatmung, Sekret, Geruchsvermögen Hals: Umfang (Zentimeter), Narben, Schwellungen, Beweglichkeit, Lymphknoten, Struma (wenn ja, Geräusche?), Kehlkopf, Stimme Thorax und Lungen: Inspektion: Palpation des Thorax: 3.4 Allgemeine Inspektion, Beurteilung der Atmung (Atemfrequenz, Atemtiefe, Atmungstyp, Benutzung der Hilfsmuskulatur) Inspektion des Thorax (Wirbelsäule, Thoraxdeformationen, Fassthorax, Trichterbrust, Kyphoskoliose, Atemexkursionen, Narben, Pulsationen, Venenzeichnung) Druckschmerzhaftigkeit, Stimmfremitus. Schwellungen, Lymphknoten, Perkussion: Vergleichende Perkussion, Dämpfung, Lungengrenzen, Atemverschieblichkeit Auskultation: Atemgeräusche, Bronchialatmen, Bronchophonie, Atemnebengeräusche, Rasseln, Pfeifen, Pleurareiben Herz und Kreislauf: Inspektion: Atemtyp, Zyanose, Dyspnoe, Orthopnoe, Hautfarbe (Blässe, Halsvenen gestaut bei Schräglage des -9- Oberkörpers, Jugularvenendruck und Puls), (Pulsationen, Narben, Hautvenendilatationen) Thorax Palpation: Pulsation in der Herzregion, Herzspitzenstoß: Lage, Durchmesser, Amplitude und Dauer (hebend, schnellend), Schwirren. Perkussion: Herzgrenzen, Herztaille (erhalten, verstrichen), Herzkonfiguration (normal, Mitralherz, Aortalherz, Cor bovinum) Auskultation: Herzrhythmus (rhythmischer Herzschlag, respiratorische Arrhythmie, Extrasystolen, absolute Arrhythmie), Herzfrequenz (Bradykardie, Tachykardie). Herztöne (Lautstärke und Akzentuierung des 1. und 2. Herztons, Spaltung), der 3. und 4. Herztöne, systolische und diastolische Extratöne (Ejektions-Click, mesosystolische Clicks, Mitralöffnungston). Herzgeräusche: systolische und diastolische Herzgeräusche (Punctum maximum, Lautstärke - 1/6 - 6/6 -, Fortleitung, Klangcharakter) z.B. der 1. und 2. Ton normal akzentuiert, der 3. Herzton (S3), holosystolisches, bandförmiges, mittelfrequentes Geräusch (Lautstärke 3/6), Punctum maximum Herzspitze mit guter Fortleitung zur linken Axilla (Diagnose: Mitralinsuffizienz) Arterienpuls: Frequenz und Rhythmus (bei absoluter Arrhythmie, Pulsdefizit), Amplitude und Dauer der Pulswelle, krankheitsbedingte Qualitätsänderungen (P. celer et altus, P. parvus et tardus, P. parvus et mollis) Bei jedem Patienten sind der Radialispuls, der Femoralispuls und die Fußpulse bei beiden Seiten zu tasten. Bei Seitendifferenzen, fehlenden Pulsen sollten alle tastbaren Pulse tabellarisch dargestellt werden. z.B. Arteria carotis brachialis, radialis, femoralis poplitea, dorsalis pedis, tibialis posterior 0 = nicht tastbar, + = angedeutet, ++ = abgeschwächt, +++ = normal, ++++ = hyperaktiv Bei pathologischem Tastbefund immer auch auskultieren (Gefäßgeräusche?) ExtremitätenDurchblutung: Ödem, Zyanose, Varizen, Raynaud-Phänomen - 10 - Ulzerationen, Behaarung, Arterieller Blutdruck: Untersuchung der Venen: 3.5 (liegend und stehend an beiden Armen gemessen), systolisch, diastolisch, der mittlere Blutdruck Varizen, Venektasien, Ödeme, Hautfarbe, Pigmentation, Entzündungszeichen, Zeichen einer tiefen Venenthrombose? (Zyanose, Ödem Umfangsdifferenz, Homan’sches Zeichen, Payr’sche Druckpunkte, Sigg’sches Zeichen) Brustdrüsen: Größe, Symmetrie, Konturen, Aussehen der Haut (Farbe, Verdickung oder Ödem, venöse Zeichnung), Palpation (Indurationen, Schmerzhaftigkeit, Knoten), Achseln (Lymphknoten, ungewöhnliche Pigmentierung) 3.6 Digestionstrakt: Abdomen: Inspektion: Auskultation: Darmgeräusche, arterielle Strömungsgeräusche (über der Aorta, den Nierenarterien, den Iliakalarterien und den Femoralarterien), atemsynchrone Reibegeräusche (Milzinfarkt?) Perkussion: Klopfschmerzhaftigkeit, Messung der Organgröße (Leber, Milz), Füllungsstand der Harnblase, Aszites Palpation: Leichte und tiefe Palpation der Leber, der Milz und der Nieren Spezielle Techniken: Rektale Untersuchung: 3.7 Vorwölbung, Symmetrie, Nabel, Behaarungstyp, Striae, Narben, Venenzeichnung, Rektusdiastase Untersuchung auf Aszites, Untersuchung bei Verdacht auf Appendizitis (Abwehrspannung, Loslassschmerz, Psoasund Obturatorius-Test) Hämorrhoiden, Fissuren, Fisteln, Sphinktertonus, Tumor, Prostata (Oberfläche, Größe und Konsistenz) Urogenitalorgane: Nierenlager, Bruchpforten, Geschlechtsorgane, Geschlechtsmerkmale Männlich: Penis, Scrotum, Hoden (Kryptorchismus) Weiblich: Damm, Vagina - 11 - sekundäre 3.8 3.9 Bewegungsapparat: Wirbelsäule: Skoliose, Lordose, Kyphose, Beweglichkeit, Stauchungsschmerz, Druck- und Klopfschmerz über der Dornfortsatzreihe, angrenzende Muskulatur Extremitäten: Haltung und Lage der Gliedergelenke (Deformierungen, Schwellungen, Beweglichkeit, Reiben, Ergüsse, Druckschmerz), Muskulatur, Deformierungen, Narben, Geschwüre, Behaarung Nervensystem: Eine sorgfältige Erhebung des Reflexstatus (Muskeleigenreflexe) gehört zu jeder Untersuchung und sollte als „normaler Reflexstatus“ in der Krankengeschichte dokumentiert werden. Feststellungen wie „grob neurologisch o.B. sind Unsinn! Wenn irgend ein Hinweis auf eine Erkrankung des Nervensystems besteht, so ist eine vollständige neurologische Untersuchung obligat. Cerebrale Funktion: Ansprechbarkeit, Gedächtnis, Wortfindungsstörungen, Ausführen von Anweisungen/einfachen Rechenaufgaben: 100 - 7, Zahlenreihen Hirnnerven: I Riechen (subj.) Objekt: Zahncreme Zigaretten Haarwasser etc. bei Geschlossenen Augen II Gesichtsfeld Augenhintergrund III Pupillenreflex Ptose Doppeltsehen IV (Doppeltsehen bei Abwärtsblick) V Kaumuskulatur: Gesichtssensibilität NAP VI (Doppeltsehen bei Seitwärtsblick) VII Stirnrunzeln Pfeifen VIII Grobes Gehör IX Gaumensegel (Kuckuck) Schlucken X Gaumensegel Heiserkeit XI Schiefhals Schulterheben XII Zunge vorstrecken, fibrillierende Zuckungen Atrophie - 12 - Reflexe: Muskeldehnungsreflexe, Bizeps-, Trizeps-, Radiusperiost-, Patellarsehnen-, Achillesreflex Pathologisch: Babinski, Oppenheim, Gordon, Rossolimo Zeichen: Chvostek, Trousseau Sensibilität: Berühren, Vibration Motilität: Gang (paretisch, spastisch, ataktisch, Mitbewegung der Arme, Armvorhalteversuch, Spasmus, Rigor, Hyperkinese, Tremor, Athetose, grobe Kraft, Atrophie, Dystrophie, Faszikulationen Vegetatives Nervensystem: Schmerz, Temperatur, Zahlenschreiben, Schwitzen, Cutis marmorata, Akrozyanose, Dermographismus, Fingertremor 4 Aufstellung der Problemliste Alle Probleme des Patienten aufführen, sowohl gegenwärtige als auch vergangene, organmedizinische, soziale und psychiatrische. Diagnostische Vermutungen gehören nicht in die Liste. Sie sollen die Probleme nur so festhalten, wie sie sich Ihnen darstellen. Ist es ein medizinisches Problem, so kann es auf folgende Weise klassifiziert werden: 1. Als Diagnose, z. B. koronare Herzerkrankung, daran schließt sich das therapiebedürftige Hauptsymptom bzw. -syndrom z. B. Herzdekompensation III. Grades an. 2. Als pathophysiologischer Befund, z. B. Herzinsuffizienz, danach kommt entweder die Bemerkung: „Ätiologie unbekannt“ oder zurückzuführen auf .... (z.B. koronare Herzerkrankung). 3. Als Symptom oder klinischer Befund, z. B. Kurzatmigkeit, Durchfall, Fieber, Thoraxschmerz. 4. Als pathologischer Laborbefund, z. B. beschleunigte BSG, pathologisches EKG. Beispiele einer Problemliste: Beispiel 1: 1. 2. 3. Aktuelle Probleme Nicht aktuelle Probleme Fortgeschrittene arterielle Hypertonie Hypokaliämie, Ätiologie unbekannt Anämie als Folge der Nierenschädigung (Problem 1) - 13 - 4. 5. 6. Peptische Ulkuskrankheit Zustand nach Cholezystektomie Alkoholismus Beispiel 2: 1. 2. Aktuelle Probleme Fieber unbekannter Ursache Verwirrtheitszustand, Ursache unbekannt Nicht aktuelle Probleme 3. 4. Chronischer Alkoholismus in der Vorgeschichte Diabetes mellitus, bis jetzt diätetisch gut eingestellt 5 Planung der weiteren Diagnostik und Einleitung der Therapie Auf die Formulierung der Problemliste folgt als nächster Schritt die Ausarbeitung von Plänen zur diagnostischen Abklärung und Behandlung jedes einzelnen Problems, die durch eine gleichlaufende Nummerierung mit der Problemliste gekoppelt sind. Jedes Problem muss seinen eigenen, entsprechend nummerierten Plan haben, so dass man auf einen Blick erfassen kann, ob z. B. eine Appetitlosigkeit, eine Leistungsminderung, eine Anämie, ein unklarer Thoraxschmerz, ein Harnwegsinfekt nach einem vollständigen und vernünftigen Plan angegangen wird. Beispiele der Aufstellung eines Initialplanes: Beispiel 1: Problem No. 1: Fieber - Ursache unbekannt Subjektiv: Appetitlosigkeit, Übelkeit, Schüttelfrost Objektiv: Heute Fieber 40°C, Atmung 36/min., Blutdruck 110/70 mmHg, Puls 110/min. Endinspiratorische Rasselgeräusche über dem basalen Anteil der rechten Lunge a) Verdacht auf Pneumonie b) Verdacht auf bakterielle Sepsis Interpretation: Plan a) Diagnostik: Blutbild, Differentialblutbild, Labordiagnostik, Röntgen Thorax, Blutkulturen, Harnkulturen - 14 - b) Therapie: Sofort (nach Blutentnahme für Blutkulturen) Antibiotika, z. B. (mit Begründung der Wahl) Beispiel 2: Problem No. 1: Akute Dyspnoe - Ursache unbekannt Subjektiv: Mehrere Minuten anhaltende Atemnot, einige Stunden danach Thoraxschmerz, Hämoptysis Medikamente: Hormonelle Kontrazeptiva Objektiv: Pleurareiben rechts 2. Herzton im 2. ICR links akzentuiert Interpretation: Lungenembolie Plan a) Diagnostik: Blutgasanalyse Labordiagnostik Röntgen Thorax-Aufnahme Perfusionsszintigramm der Lunge Phlebographie der tiefen Bein- und Beckenvenen b) Therapie: Sofort Heparin Nach Bestätigung der Diagnose gegebenenfalls medikamentöse Thrombolyse erwägen 6 Verlauf der Erkrankung (Verlaufsnotizen) Die Verlaufsnotizen sollten in einer Form abgefasst werden, die unmissverständlich zu den Problemen in Beziehung stehen. Jedem Eintrag sollte Nummer und Titel des entsprechenden Problems vorangestellt sein. Wird ein neu aufgetretenes Problem erörtert, sollte es der originalen Problemliste mit entsprechendem Datum und entsprechender Nummer angefügt werden. Bei jedem Patienten mit einem oder mehreren ungeklärten Befunden oder Problemen sollte jeder Punkt bis zu seiner vollständigen Abklärung in den Verlaufsnotizen verfolgt werden. Selbstverständlich muss auch der Verlauf der Therapie sorgfältig dokumentiert werden. 7 Diagnosestellung Die endgültige Diagnose sollte vollständig sein, d.h. sie sollte sowohl die pathologischen, pathophysiologischen und ätiologischen Komponenten enthalten als auch den Aktivitätsgrad der Erkrankung bestimmen. Beispiel 1: Rheumatische Mitralinsuffizienz - 15 - - Beispiel 2: Herzinsuffizienz III. Grades Jetzt kein Hinweis auf Endokarditis Nicht aktive Leberzirrhose alkoholischer Genese - Leberinsuffizienz (Child B) - 16 -