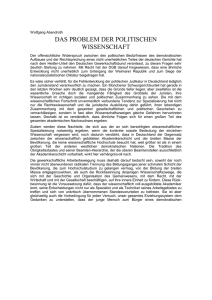

Bologna-Diskurs

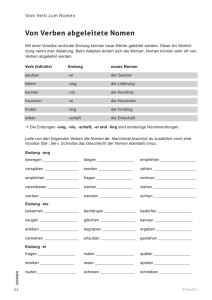

Werbung