“Sand in die Augen oder ins Getriebe?”

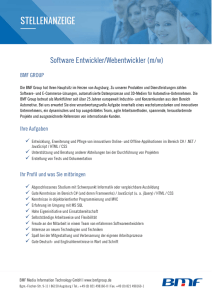

Werbung