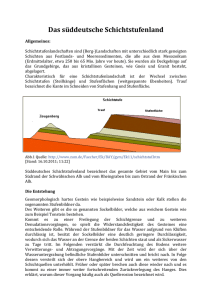

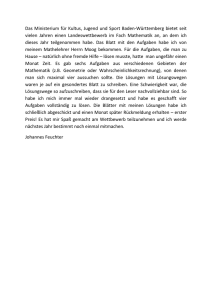

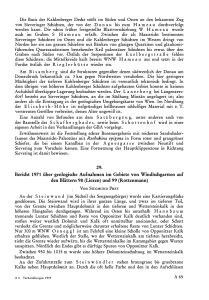

Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern 1: 25000 Blatt Nr. 843 1 Linderhof von CHRISTIAN KUHNERT mit Beiträgen von KURT BADER (Geophysik), KLAUS CRAMER (Höhlen und Karsterscheinungen) und THEODOR DIEZ (Die Böden) Mit 20 Abbildungen, MUNCHEN Herausgeber 2 Tabellen und 2 Beilagen 1967 und Verlag: Bayerisches Geologisches München 22, Prinzregentenstraße 28 Landesamt Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern 1 : 25000 Blatt Nr. 843 1 Linderhof CHRISTIAN mit KUHNERT Beiträgen VOII KUILT BADER (Geophysik), und Karsterscheinungen) und THEODOR Mit 20 Abbildungen, MONCHEN Herausgeber 2 Tabellen KLAUS CRAMER Dwz (Die Böden) und 2 Beilagen 1967 und Verlag: Bayerisches Geologisches München 22, Prinzregentenstraße 28 Landesamt (Höhlen Gcsat~~thcrstcllung: Akademische Buchdruckerei P. Straub, München Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort . . . . 7 . . . . . . . . . . 8 8 9 . . . 10 10 14 C. Schichtenfolge (Stratigraphie) . . . 1. Kalkalpine Zone . . . . . . a. Trias , . . . . . . . . 1. Anisische Stufe . . . . . . . . . . , . , Reichenhaller Schichten 16 - Alpiner Muschelkalk 16 2. Ladinische Stufe , . . . . . . . . . . Partnachschichten 18 - Wettersteinkalk und -dolomit 19 3. Karnische Stufe . . . . . . . . . Raibler Schichten 21 4. Norische Stufe . . . Hauptdolomit 22 - Ziegepitzschichten 23 Plattenkalk 24 5. Rätische Stufe . . . . . . Kössener Schichten 25 - ,,Oberrätkalk“ 28 b. Jura . . . . . . . . . . 1. Lias . . . . . . . . . . . . . . . Lias-Kieselkalk (Unterer Kieselkalk) 30 - Bunter Liaskalk (Hierlatzkalk) 31 - Allgäuschichten (,,LiasFleckenmergel“) 32 2. Dogger . . . . . . . . . . . . Doggerkalk 33 - Oberer Kieselkalk (,,Dogger-Kieselkalk“) 34 - Allgäuschichten (,,Dogger-Fleckenmergel“) 35 3. Malm . . . . , . . . . . . . . Malmkalk (Tithon) 36 - Bunte Hornsteinschichten (,,Radiolarit“) 36 - Aptychenschichten 37 c. Kreide , . . . . . . . . . . . 1. Unterkreide . . . . . I . . . Aptychenschichten 38 - Tannheimer Schichten 39 2. Oberkreide . . . . , . . . . . . . Cenoman-Turon 40 16 16 16 10 A. Geographische Obersicht und Erforschungsgeschichte 1. Geographische Ubersicht . . . . 11. Erforschungsgeschichte . . . B. Erdgeschichtlicher Uberblick 1. Kalkalpine Zone . 11. Flysch-Zone . . . . . . . . . 18 21 22 25 30 30 33 36 38 38 40 3 11. Flysch-Zone .................. a. Allgemeiner Uberblick ............. b. Schichtenfolge der Flysch-Zone .......... 1. Unterkreide ................ Kalkgruppe 46 - Quarzit-Serie 47 - Untere Bunte Mergel 48 2. Oberkreide ................ Reiselsberger Sandstein 49 - Piesenkopf-Serie 49 Zementmergel-Serie 50 111. Quartär ..................... a. Pleistozän ................... Fernmoräne der Würmeiszeit ............ Lokalmoräne .................. Spätglazialer Schotter und Seeablagerungen ...... b. Holozän .................... Postglazialer Schotter und Terrassenränder. . Bergschlipf ................. ............ Bergsturz und Blockschutt Hangschuttkegel, Hangschutt und Verwitterungsdecke . ................ Bachschuttkegel Moor und anmooriges Gelände .......... 45 45 46 46 49 51 51 51 51 52 52 52 53 54 54 54 54 D. Lagerungsverhältnisse (Tektonik) ............ 1. Kalkalpine Zone ................. a. Ältere Bearbeitungen und tektonische Problematik b. Falten- und Schuppenstrukturen ......... 1. Nordflügel der Neidernach-Mulde ....... 2. Synklinalgebiet südlich des Frieder ....... 3. Oberauer Sattel .............. 4. Kieneck-Kreuzspitz-Gipfelschuppe ....... 5. Sockelmasse der Kieneck-Kreuzspitz-Gipfelschuppe .......... 6. Ammerwalder Muldenzug 7. Hochplatte-Sattel ............. 8. ,,Großer Muldenzug“ ............ 9. Teufelstättkopf-Schuppe ........... 10. Hennenkopf-Schuppe ............ 11. Gebiet um die Obere Alp ........... 12. Kälberalp-Gebiet ............. ................ 13. Randzone 11. Flysch-Zone ................... 55 55 55 56 57 57 58 59 60 61 63 63 66 67 68 69 69 71 E. Geophysikalische 71 Untersuchungen (KURT BADER) ....... F. Hydrogeologische Verhältnisse und Karsterscheinungen . a. Hydrogeologische Verhältnisse . . . . . . . 1. Flysch-Zone; kalkalpine Randzone und Teile des ,,Großen Muldenzuges“ . . . , . . . . 4 72 72 72 Seite 2. Ammerlängstal und südliche Seitentäler 3. Kalkalpen . . . . . b. Höhlen und Karsterscheinungen (KLAUS CRAMER) G. Nutzbare Ablagerungen Kies, Sand, Schotter . Eisenerze . Kohle Torf : Wetzsteine . . . . . . . . . . . , . . Druckfehlerberichtigung . 76 76 76 76 76 76 . 76 76 . . H. Die Böden (THEODOR DIEZ) . 1. Allgemeiner Uberblick . . . . . 11. Böden aus Karbonatgesteinen mit geringem Gehalt Lösungsrückständen . . . . 111. Böden aus tonreichen Gesteinen . IV. Böden aus sandig-grusig verwitternden Gesteinen 1. Der Baugrund . . K. Vorschläge für Lehrausflüge L. Schrifttum . . 72 73 73 . . . an . . . 77 84 85 88 88 91 99 5 Vorwort Die geologischen Karten, aus denen das vorliegende Blatt Nr. 8431 L,inderhof zusammengezeichnet wurde, stammen von C. W. KOCKEL und M. RICHTER (1923-2#8), H. VIDAL (1950), P. SCHMIDT-THOME (1953), G. LINKE (1960-61), N. ORDOWSKI (1960-61), H. P. KONZAN (1961-62), H. MEYER (1961-62) und eigenen Aufnahmen l). Die Erläuterungen zu Blatt Linderhof sollen in kurzer Form die neuesten Kenntnisse dieses Alpenteils darstellen, da mit der ,,Monographie der Bayerischen Berge zwischen Lech und Loisach“ von KOCKEL, RICHTER & STEINMANN (1931) schon eine umfassende Darstellung der geologischen Verhältnisse vorliegt. Ich möchte an dieser Stelle allen denen danken, die durch Rat und Tat dazu beitrugen, daß diese geologische Karte erscheinen konnte, besonders Prof. Dr. H. HAGN (München) und Prof. Dr. F, BETTENSTAEDT (Hannover), die die Bestimmung der Mikrofaunen übernahmen. ‘) Anschrift des Autors: Dr. CHRISTIAN KUHNERT, Geologisch-Paläontologisches der Freien Universität Berlin, 1 Berlin 33, Altensteinstraße 34 a. Institut A. Geographische Übersicht und Erforschungsgeschichte 1. Geographische Ubersicht Bis auf den Südrand der Flyschzone im Nordwesten des Blattes (um den Reiselsberg) gehört das dargestellte Gebiet zu den Kalkalpen. Die sanfteren Formen des Flysches und der stark mit Quartär überschotterten kalkalpinen Randzone, die noch zu den Vorbergen zu rechnen sind, unterscheiden sich morphologisch deutlich vom schroffen Kalkalpin. Das Ammerlängstal und das Tal des Ammerwaldes trennen zwei geologisch wie geographisch verschiedene Gebiete: Im Norden bilden die kalkalpine Randzone und der große Muldenzug einen morphologischen Ubergang von der Vorbergzone zum Hauptdolomitgebiet des Südens, das z~i den Kalkhochalpen zählt. Der Ost/West streichende Zug vom Pürschling bis zum Fürstberg bildet den Ammergebirgshauptkamm. Das Gebiet um die Hochplatte leitet schon zu den Hohenschwangauer Alpen über. Während man die Geierköpfe und die Berge südlich Linderhof noch als nördlichste Ausläufer der Lechtaler Alpen auffassen kann, gehören die Hauptdolomitberge östlich des Elmautales zu den Farchanter Alpen. Der morphologische Formenschatz auf Blatt Linderhof hängt weitestgehend vom geologischen Bau und den Gesteinen des Untergrundes ab. Uber größere Flächen ist der morphologische Nachweis verschiedener Abb. 1. Uli& auf den westlichen Teil dcs Blattes Linderhof. Links im Bild die Geier-Köpfe, in der Mitte Scheinberg-Spitz und Hochplatte. 8 Hebungsperioden anhand verschiedener Gipfelfluren und kleinerer Verebnungen möglich. Das morphologische Verhalten der einzelnen Gesteine wird bei der Beschreibung der Schichtenfolge erwähnt. Die letzte stärkere morphologische während des Pleistozäns. Uberprägung erhielt das Gebiet 11. Erforschungsgeschichte Mitte des vorigen Jahrhunderts setzte die Erforschung des Ammergebirges ein. 1849 erschien die ,,Geognostische Karte Tirols” und 1861 die ,,Geognostische Karte des Königreiches Bayern“, die den Grundstein für die weiteren Arbeiten legten. Für die westlich angrenzenden Gebiete wurden 1886 die Spezialkarte von ROTHPLIXZ 1 : 25 000 und 1894 im gleichen Maßstab die Karte BÖSES veröffentlicht, die beide schon eine große Genauigkeit besaßen. Die erste geologische Aufnahme im Gebiet von Blatt Linderhof stammt von SÖHLE (1894), von der KOCKEL, RICHTER & STEINMANN (1931) schreiben: ,,Speziell die Karte des Ammergebirges zeigt so zahlreiche Abweichungen von der Wirklichkeit, daß dessen Kartierung fast der Neuaufnahme eines bisher unbekannten Gebietes gleichkam.“ Mit der Kartierung von KOCKEL, RICHTER & STEINMANN erschien 1931 die erste moderne geologische Karte des Ammergebirges, die auch heute noch weitgehend Gültigkeit besitzt. In den letzten 15 Jahren wurde das gesamte Gebiet des Meßtischblattes Linderhof geologisch neu aufgenommen. Den Flyschanteil bearbeitete R. RFJCHELT, den westlichen Teil des Blattes H. MEYER, das Gebiet südlich Linderhof H. P. KONZAN, den östlichen Streifen N. ORDOWSKI und G. LINKE, den tiroler Anteil A. KL. BORNHORST und P. SCHMIDT-THOMA und den südlichsten Streifen H. VIDAI.. ROTHPLZTZ und Böse erklärten die Tektonik vor allem durch WestOst streichende Störungen, entlang derer die Jungschichten einbrechen, die dann bei der späteren Faltung von beiden Seiten überwältigt werden. Außerdem sollten an diesen Störungen OstiWest-Bewegungen stattgefunden haben, die insgesamt ein Ausmaß von mindestens 70 km haben sollten. Grundlage für diese Vorstellungen bildete die Annahme der Autochthonie dieses Alpenteils. Mit AMPWRER (1911) und HAHN (1912) beginnt die Zeit, in tektonischen Phänomene auf einen intensiven Deckenbau bezogen Die Gliederung in ,,Tiefbajuvarikum” und ,,Hochbajuvarikum“, ,,Allgäudecke” und ,,Lechtaldecke“, wurde für das Ammergebirge ders von KOCKEI. und RICHTER weiter ausgebaut. Die gleichen begannen aber auch mit der Revision dieser Anschauungen. der alle wurden. gleich besonAutoren Für den 9 Raum des Blattes Linderhof vertreten alle Bearbeiter der letzten Jahre eine einheitliche Oberostalpine Decke, die zwar in sich verschuppt ist, sich aber nicht in weitere Decken aufgliedert. Das Gleiche gilt innerhalb der Flyschzone. B. Erdgeschichtlicher Oberblick Auf Blatt Linderhof treten zwei verschiedene geologische Einheiten in Erscheinung, die sich durch Alter, Lithologie und Art der Sedimentation unterscheiden. Sie gingen aus zwei verschiedenen Teiltrögen der Geosynklinale hervor und sind beide allochthon (ortsfremd). Im Nordwesten erreicht noch die ostalpine Flyschzone das Blattgebiet. Der überwiegende Teil wird von Gesteinen der Nördlichen Kalkalpen aufgebaut. Beide Einheiten stoßen entlang einer tektonischen Grenze aneinander. BERAMMERGAU Abb. 2. Lage des Blattes 8431 Linderhof 1. Kalkalpine mit geologischen Einheiten. Zone Mit fraglichen anisischen Reichenhaller Schichten beginnt die Sedimentation. Ihr Liegendes ist auf Blatt Linderhof nirgends aufgeschlossen, es dürfte aber von terrestrischem Buntsandstein des Skyth gebildet werden. Im An i s beginnt mit dem Alpinen Muschelkalk die sicher einstufbare Sedimentation. Die Flachwasserfazies der Reichenhaller Schichten 10 setzt sich mit dem Muschelkalk Germanischen Muschelkalk fehlt st,immen überein. weiter fort. Eine Ähnlichkeit mit dem nahezu. Weder Fauna noch Lithologie Mit dem Ladin beginnt die eigentliche geosynklinale Entwicklung der Kalkalpen. Zu Beginn des Ladins erfolgte eine starke Einschwemmung tonigen Materials, die zur Sedimentation der Partnachschichten in tieferen Rinnen führte. In stratigraphisch verschiedenen Niveaus schalten sich Kalksteine ein, die dem Alpinen Muschelkalk ähneln. uber den Partnachschichten folgt der Wettersteinkalk, der ein Riff darstellt, das in der Hauptsache aus Kalkalgen und örtlich auch aus Korallen besteht.. Überall auf Blatt Linderhof vertritt der Wettersteinkalk das obere Ladin. Stellen, an denen die Partnachschichten das ganze Ladin repräsentieren - wie im Wamberger Sattel bei Garmisch-Partenkirchen - sind unbekannt. Vor allem am Nordrand der Kalkalpen wurde der Wettersteinkalk - meist an der Basis - stärker dolomitisiert. Vom Ladin und damit vom Beginn stärkerer Sedimentation ab hält die Materialzufuhr mit der Absenkung der Geosynklinale ungefähr Schritt. Bis in das Turon bilden sich fast nur Gesteine des flachen Wassers. Im K a r n setzt zunächst eine Zufuhr klastischen Materials, in der Hauptsache gleichkörnige Quarze, von Norden (?) ein. Das karnische Meer war sehr flach und ließ wohl auch einige Gebiete trocken, so daß die Möglichkeit zur Bildung kleinerer Kohleflöze gegeben war. Mit der Ablagerung von Kalken, Dolomiten und salinaren Gesteinen schließt das Karn ab. Der Hauptdolomit des N o r geht oft lückenlos aus den Dolomiten der Raibler Schichten hervor. Eine langsame und gleichmäßige Absenkung ermöglicht vor allem im Süden großen Mächtigkeiten des Hauptdolomites, der aus einem dolomitisierten Kalkschlick hervorging. Das Nor endet mit dem Plattenkalk. Im Südosten des Blattes schalten sich die Ziegspitzschichten (Grenze Hauptdolomit-Plattenkalk) ein. Überall folgen im Rät die mergeligen Kössener Schichten. Die Gliederung der Geosynklinale in Schwellenund Beckenregionen, die besonders im Jura wichtig wird, beginnt schon im mittleren Rät. Von besonderer Bedeutung ist die Gliederung in oolithischen, gebankten und massigen Rätkalkstein in einem Streifen vom Geiselstein bis zum Kuchelschlag. Die Rätkalksteine gehen lückenlos in die Sedimente des Jura über, so daß nicht ausgeschlossen bleibt, daß die hangenden Teile der Rätkalksteine bis in den untersten Lias reichen. An der Wende R ä t /L i a s macht sich zum ersten Male eine stärkere Rodenunruhe bemerkbar, die dazu führt, daß im nördlichen Drittel des Kartenblattes die Bunten Liaskalke bis auf den Hauptdolomit transgredieren. Auf dieser Schwellenzone wurde das Rät ganz oder teilweise 11 1 Turon ICenoman-Turon Konglomerate Gesteine Breccien Mergel “0 lat:n 20-80m Unterkreide - Aptychenschichten lOO-120m Malm Rät fl 6 62 l- Karn Ladin Malm- Aptychenschichten 100 -130m Bunte Rätkalk Kössener 20-200m -150m Schichten Hauotdolomi t 250 - 1300m Rai bler Schichten 50- 80m Sandsteine,Dolomite,Kalke,Rauhwacken,Gips Wettersteinkalk u. - dolomit Partnachschichten Alpiner Muschelkalk 80-120m Anis fragl. Reichenhaller Schichten Sk’yth Nicht aufgeschlossen Abb. 3. Strntigraphic 80-500m - 150m dcs Obcrostalpins -20m auf Blatt Linderhof. erodiert. Die umgebenden Becken waren immer vom Meer bedeckt und nahmen das feinklastische Material auf, das zur Bildung der Allgäuschichten (Fleckenmergel) führte. Die an den gut durchlüfteten Hängen der Schwellen sedimentierten Spongite des Lias-Kieselkalkes verzahnen sich sowohl mit den Allgäuschichten wie mit den Bunten Liaskalken. Im D o g g e r bleiben die Verhältnisse zunächst gleich: Allgäuschichten in den Becken, Dogger-Kieselkalk an den Hängen und die stark in der Mächtigkeit schwankenden Doggerkalke auf den Schwellen. Die Ähnlichkeit der Gesteine geht zum Teil so weit, daß der Doggerkalk der Martinswand mit dem Bunten Liaskalk (Hierlatzkalk) verwechselt wurde. Vermutlich mit dem o b e r e n D o g g e r (Callovientransgression) setzt sich eine gleichmäßige und einheitliche Sedimentation durch. Die 12 Unterschiede zwischen den Schwellenund Beckenregionen gleichen sich aus, und das ganze Gebiet wird zu einer Zone tieferen Wassers. Zunächst entstehen im oberen Dogger (?) und unteren Malm die Bunten Hornsteinschichten (Radiolarit), denen die feinkörnigen Kalkpelite der Aptychenschichten folgen. Die ruhige Sedimentation der Aptychenschichten wird zeitweise durch eine kurzfristige Sandschüttung unterbrochen. Im oberen Malm kommen örtlich noch untergeordnet Tithonkalke zum Absatz. Die tief er e Unterkreide gleicht in der Sedimentation dem Malm, Nach oben nimmt die Schüttung feinklastischen Materials zu, die mit der hö heren Unterkreide (Tannheimer Schichten) einen Höhepunkt erreicht. Sandkalkbänke und Breccienlagen deuten den Beginn kräftiger Bewegungen an, die an der Wende Unterkreideioberkreide zur Faltung und Heraushebung der Alpen führten. Von Norden nach Süden nahm dabei die Intensität der Faltung zu. Nur ein Streifen im Norden blieb von den Bewegungen nahezu verschont. Die Hebung war so stark, daß zum Teil das transgredierende Cenoman-Turon auf dem Hauptdolomit liegt und etwa 600 m Sediment praecenoman abgetragen wurden. Schon im 0 b e r a 1 b beginnt im Norden eine kräftige Transgression, die im Laufe des C en o m a n und T u r o n immer weiter nach Süden vordringt. Dabei wurde das Gebiet in einzelne Inseln aufgelöst, die zum Teil erst im Turon überflutet wurden. Der dem Meer zugeführte Schutt - meist grobe Blöcke und Gerölle - stammt zum überwiegenden Teil aus der näheren Umgebung. Nur örtlich beteiligen sich untergeordnet exotische Gerölle am Aufbau der Gesteine. Vermutlich lieferte ein im Norden gelegenes Festland (Rumunischer Rücken KOCKELS) das Material dazu. Mit dem Unter- bis Mittelturon endet die marine Sedimentation. Uberall in Trias, Jura und Kreide macht sich die Lage des betrachteten Alpenteils am Rande der Geosynklinale bemerkbar. Das fällt besonders bei den Karbonatserien der Trias auf. Die Mächtigkeiten von Muschelkalk, Wettersteinkalk und Hauptdolomit schwellen nach Süden schnell auf beachtliche Beträge an (Hauptdolomit im Ammergebirgshauptkamm etwa 250m, südlich das Ammerlängstales bis 1000m und darüber). Im Jura treten die Mächtigkeitsunterschiede etwas zurück, Dafür finden sich im Norden in den Malm- und Unterkreide-Aptychenschichten Sandkalke, die nach Süden auskeilen. Die karnischen und praeliassischen Bewegungen haben für die spätere Tektonik nur geringe Bedeutung. Erst die Faltung im Mittelalb schuf tektonische Elemente, die trotz der Uberprägung durch spätere Beanspruchungen noch Bedeutung besitzen. Die eigentliche Faltung und Schuppung dürfte sich in dem Zeitraum vom Oberturon bis zum Campan abgespielt haben. 13 Innerhalb der Oberostalpinen Decke blieben die Gesteine trotz starker Beanspruchungen mehr oder weniger in ihrem natürlichen Zusammenhang (gebundene Tektonik). Für einen Deckenbau (freie Tektonik) innerhalb des Oberostalpins finden sich keine schlüssigen Beweise. Vermutlich im Mitteleozän bis Unteroligozän schob sich die Oberostalpine Decke auf die Flyschzone. Die letzten tektonischen Uberprägungen sind wohl mit der Aufschiebung des Alpenkörpers auf die Molasse im Jungtertiär in Verbindung zu bringen. 11. Flysch-Zone Vom Apt an ltißt sich innerhalb des Flysches eine lückenlose Sedimentation bis in das Maastricht paläontologisch nachweisen. Vermutlich begann die Sedimentation in diesem, nach TRÜMPY nordpenninischen Trog Unter-EoLin I Nordfazies Südfazies ? -__ ? ---- ----- --.-- l Maastrkht Campan I Bleicherhorn-Serie bis 200 m Hällritzer Serie. bis 300 m Zementmergel-Serie Sariton bis 300 m >5OO m Coniac Turon -~ Reiselsberger Sandstein 200 m Cenoman 100 m Ofrershwanger Alb W 10 m bis Om Skikten Untere Om bis bunte bis Mergel 20 m Quarzit-Serie bis 150 m Tristelschichren >lOOm BarrGmc Abb. 4. Stratigraphic 14 dcs Flysches im Trauchgau (nach RRICHELT 1960). schon im Barreme und reichte wahrscheinlich noch bis in das Alttertiär. Dieser Flyschtrog wird - wie alle anderen durch die schnelle Materialschüttung und die eintönige Sedimentation charakterisiert. Im Trauchgaullysch, dessen südlicher Rand gerade noch Blatt Linderhof erreicht, ändert sich die Fazies von Nord nach Süd, was früher die Annahme eines Deckenbaus innerhalb dieses Flyschgebietes veranlaßte. Die fossilarme sandig-kalkige, mergelige oder kieselige, oft rhythmische Wechsellagerung der F 1 y s c h g e s t e i n e beginnt auf Blatt Linderhof mit den Gesteinen der Kalkgruppe (Tristelschichten) und der Quarzitserie des Unteralb, die beide keine typischen Flyschgesteine darstellen Sie bilden vielmehr den Obergang von einer normalen marinen Sedimentation zu der an Turbiditen reichen Flyschschüttung. Auch die Unteren Bunten Mergel zählen noch nicht zum Typ der reinen Flyschgesteine. Mit dem Oberalb-Cenoman (Transgression auch im kalkalpinen Bereich!) vergrößert sich der Flyschtrog nach Norden. Mit dem cenomantxonen Reiselsberger Sandstein (Hauptflyschsandstein) setzt die typische Flyschsedimentation mit ihren Merkmalen ein. Die oberkretazische Picsenkopf-Serie keilt nach Süden aus. Sie findet sich nur im äußersten Nordwesten des Blattes. Ihr Äquivalent bildet im Süden die Zementmergel-Serie. Insgesamt erreichen die Flyschgesteine eine Mächtigkeit von über 1000 m. Im Norden, außerhalb des Blattes, folgen den erwähnten Sedimenten noch die Hällritzerund Bleicherhorn-Serie. Im Gegensatz zum Kalkalpin zeichnet sich die Flyschzone durch einen einfachen F a 1 t e n b a u aus. Die Wechsellagerung kompetenter und inkompetenter Schichten ermöglichte eine intensive Spezialverfaltung. Wahrscheinlich gleichzeitig mit der Oberostalpinen Decke glitt die Flyschzone als Decke nach Norden und begrub Helvetikum und Ultrahelvetikum unter sich. 15 C. Schichtenfolge(Stratigraphie) 1. Kalkalpine Zone a. Trias 1. Anisische Stufe Reichenhaller Schichten Die Stellung der hier als Reichenhaller Schichten bezeichneten Gesteine, die auf der Karte nicht ausgeschieden wurden, bleibt fraglich. Sie werden durch ihre Lage unter dem Alpinen Muschelkalk definiert. Möglicherweise gehören sie an die Basis des Alpinen Muschelkalkes. Ausbildung. Sie bestehen aus dunklen, gut gebankten Kalken (20-40 cm) und grauen bis braunen, stark bituminösen Dolomiten mit unebenen Schichtflächen. Die Kalke ähneln dem Alpinen Muschelkalk, jedoch treten die grauen Farbtöne zugunsten einer bräunlichen Färbung zurück. Die dichten Kalkpelite sind fossilfrei. Neben den Kalken und Dolomiten treten noch Rauhwacken auf, deren Lage zu den Kalkpeliten allerdings tektonisch verwischt ist. Morphologisch treten die Reichenhaller Schichten nicht in Erscheinung. M ä c h t i g k e i t. Da die Basis nirgends aufgeschlossen ist und die Vorkommen an tektonischen Grenzen liegen, kann die Mächtigkeit nur abgeschätzt werden. An der Oberen Alp beträgt sie maximal 40 m, meist liegt sie wegen tektonischer Reduktion weit darunter. F o s s i 1 f ü h r u n g u n d A 1 t e r. Sämtliche Gesteine sind fossilleer. Die Zugehörigkeit zur anisischen Stufe kann nur aus der Lage unter dem Alpinen Muschelkalk geschlossen werden, zumal der skythische Buntsandstein nicht aufgeschlossen ist. Anden sich die fraglichen Reichenhaller V e r b r e i t u n g. Anstehend Schichten südlich (westlich des Dreisäuler-Kopfes) und nordwestlich der Oberen Alp. Als Schubfetzen (meist Rauhwacken) kommen sie zwischen Kälberalpund Lähner-Graben bei 1430 m und in den Bergschlipfen im oberen Dreisäuler-Bach und an der Kleb-Alp vor. Subanstehende Rauhwacken der gleichen stratigraphischen Lage erscheinen nördlich des Baumgarten-Köpfls. Alpiner Muschelkalk, m In den letzten Jahren hat sich, um Verwechslungen mit dem Germanischen Muschelkalk zu entgehen, für die Gesteine des Anis der Name ,,Alpiner Muschelkalk“ durchgesetzt, der im folgenden benutzt wird. Der Al.pine Muschelkalk bildet die erste stratigraphisch sicher einstufbare Folge auf Blatt Linderhof. Au s b i 1 d u n g. Der Alpine Muschelkalk besteht aus einer Folge gut gebankter (meist um 20 cm) Kalke, von dunkelbis blaugrauer oder 16 bräunlicher Muschelkalks Farbe, die hellgrau anwittern. Die Mergelkalke des Alpinen ähneln oft entfernt dem Germanischen Wellenkalk. Besonders kennzeichnend erweisen sich die Schichtflächen mit ihren knollig-wulstartigen Strukturen (,,Wurstelbänke”), die oft mit dünnen Mergelhäutchen überzogen sind. Ein gewisser Kieselsäuregehalt ist immer vorhanden. Die Kieselsäure verteilt sich entweder diffus im Gestein oder konzentriert sich in grauen oder schwarzen Hornsteinschnüren und -putzen. Die festen Kalke des Alpinen Muschelkalks bilden zuweilen kleine Wände. Im Schliff fallen die immer vorhandenen Fossilreste auf. Die oft zerbrochene Grundmasse besteht aus einem feinkörnigen Kalkpelit. Gröbere Partien rühren wohl von Sammelkristallisation her. Vereinzelt finden sich kleine Quarzkörnchen (unter 0,Ol mm) und Glaukonit. M ä c h t i g k e it. Durch die Lage des Alpinen Muschelkalks entlang tektonischer Grenzen ist die wahre Mächtigkeit nirgends erschlossen. Die aufgeschlossene Mächtigkeit erreicht selten 100 m, am Roßstall-Kopf und am Baumgarten-Köpfl geht sie maximal bis 130 m. F o s s i 1 f ii h r u n g u n d A 1 t e r. Die bisher gefundenen Fossilien ermöglichen keine Festlegung des Alters der Grenzen des Alpinen Muschelkalkes. KOCKEL, RICHTEK & STEINMANN (1931, S. 7) erwähnen ohne Angabe des Fundortes 2): Dadocrinus gracilis v. MEYER Mentzelia mentzeli DUNKER Relzia schwageri BITTN. Tetractinella trigonella SCHLOTEI. Coenothyris vulgaris %XnmTH. Aulacothyris angusta SCHLOTH. Obere Alp: Encrinus liliiformis MII.I.. H. MEYER fand am Roßstall-Köpfl: Mentzelia mentzeli DUNKEK Modiola sp. Ein Schliff aus dem Alpinen Muschelkalk der Oberen Alp enthielt fragliche Diploporenreste. V c r b r e it u n g. In einem Zuge vom Roßstall-Köpfl im Westen bis zum Dreisäuler-Kopf im Osten folgt der Alpine Muschelkalk der Grenze zwischen ,,Allgäu-” und ,,Lechtaldecke“. Weiter im Osten folgen noch isolierte Vorkommen am Hennen-Kopf, südlich der Kälber-Alp, nördlich der Kleckel-Alp und nördlich der Nebel-Alp. 2, Es handelt sich bei dicscr Fauna wohl utn die Lci fiösr; (1893, S. 4) l->eschricbene östlich des Schönleiten. 2 17 2. Ladinische Stufe Uberall auf Blatt Linderhof bilden die Partnachschichten die Basis des Ladins. Als Hangendes folgt der Wettersteinkalk. Die Grenze zwischen den pelitischen Partnachschichten und dem ,,Riff“ des Wettersteinkalkes entspricht keinem stratigraphischen Niveau, sondern stellt eine Faziesgrenze dar. P a r t n a c h s c h i c h t e n (unteres Ladin), p A u s b i 1 d u n g. Die Partnachschichten gehen über eine geringmächtige Übergangszone aus dem Alpinen Muschelkalk hervor. Sie setzen sich aus einer Folge von Tonschiefern und Kalken in wechselndem Verhältnis und wechselnder stratigraphischer Lage zusammen. Die P a r t n a c h s c h i e f e r sind meist dunkelgrau bis blauschwarz, zuweilen tritt ein Stich ins Grüne auf. Der Kalkgehalt bleibt sehr gering. örtlich finden sich Pyritkonkretionen (Kleb-Alp). Die starke Durchbewegung der immer recht weichen Tonschiefer führt bei der Verwitterung zu einem griffeligen Zerfall. Die Klüfte zeigen häufig einen Eisenhydroxidbelag. Sehr typisch sind bis kopfgroße Knollen harter, z.T. dolomitischer Kalkmergel schwärzlich-grüner Farbe, die gelblich-braun verwittern. Einzelne Mergelkalkbänke fehlen in den Partnachschiefern nie. Sehr selten kommen dünne Luchamellenlagen vor (Roßstall-Köpfl). Die Partnachschiefer bilden immer zu Rutschurigen neigende feuchte Hänge und Mulden. Die P a r t n a c h k a 1 k e ähneln dem Alpinen Muschelkalk stark. Es handelt sich dabei um braungraue bis graue dichte Mergelkalke, die stellenweise etwas Bitumen enthalten. Wie im Alpinen Muschelkalk fehlen dunkle Hornsteine nicht. Vom Alpinen Muschelkalk unterscheiden sie sich durch ebenere Schichtflächen und durch ihre Fossilarmut. M ä c h t i g k e i t. Die Mächtigkeit wechselt durch tektonische Amputation sehr stark. 150 m Gesamtmächtigkeit werden nicht überschritten. Der Anteil der Kalke kann bis 50 O/o betragen (östlich des DreisäulerBachs). Nach Osten tritt eine deutliche Mächtigkeitsreduktion ein. Die Partnachschichten sind auf Fossilführung und Alter. Blatt Linderhof ausgesprochen fossilarm. KOCKEL, RICHTER & STEINMANN (1931, S. 10) erwähnen aus dem Ammergebirge: ,,Rhynchonella” bajuvarica BITTN. Koninckina leonhardi WISSM. Auf der Platte: Pteria [ = Avicula] sp. H. MEYER fand am Roßstall-Köpfl: Pteria sp. ? Modiola sp. ? 18 Vom oberen Erz-Bach ,,Cidaris” Encrinus (1440m) dorsatus sp. stammen: MSTR. Verb r e i 1 u n g. Wie der Alpine Muschelkalk folgen sie der Grenze ,,Allgäu“-,,Lechtaldecke“ vom Vordertörle bis zur Kälber-Alp. Westlich der Hochplatte tauchen die Partnachschichten als Sattelkern auf. Weitere Vorkommen liegen ,,Im Stuhl“, nördlich der Nebel-Alp, an der KleckelAlp und ,,Am Stein“. Wettersteinkalk und (oberes Ladin), Wettersteindolomit wk und wd Au sb i 1 du n g. Die Partnachschichten graubraunen Kalken in den Wettersteinkalk gehen nach oben mit bzw. -dolomit über. l-2 m W e t t e r s t e i n k a 1 k. Er bildet die Riffazies des Ladins und besteht aus weißen, isabellfarbenen, hellgrauen (vor allem an der Basis) und zuweilen rötlichen, sehr reinen Kalken, die oft stark verkarstet sind. Die Schichtung ist nur örtlich deutlich (Hochplatte), meist treten massige Kalke in Erscheinung. Im oberen Kleb-Bach wird der Wettersteinkalk von feinsten Klüften aus rot gefärbt. Bis zur Bildung von Terra rossa treten alle Obergänge auf. Sogenannte Großoolithe sind nicht selten (In der Gasse). Es handelt sich dabei wohl um sekundäre Ausfüllungen von Hohlräumen im Riffschutt. Uber die Beteiligung von Organismen (Stromatolithen) herrscht noch keine Klarheit. Echte Oolithe fehlen bis auf die im obersten Wettersteinkalk. Das Riff des Wettersteinkalkes wurde in der Hauptsache von Kalkalgen (Dasycladaceen) und untergeordnet von Korallen aufgebaut, deren Reste durch die Verwitterung aus dem Schutt herauspräpariert werden. Sämtliche organischen Reste sind stark umkristallisiert und so zum größten Teil vollkommen im Nebengestein aufgegangen. Wegen seiner Reinheit neigt der Wettersteinkalk zu Karsterscheinungen. Besonders um den Teufelstätt-Kopf finden sich eine Reihe kleiner Höhlen. Wettersteinkalk und -dolomit gehören zu den Hauptwand- und Gipfelbildnern. Wetters t eindolomi t. Vor allem die liegenden Partien des Wettersteinkalkes sind häufig dolomitisiert (besonders im Norden). Die Dolomitisierung beschränkt sich aber nicht nur auf die Basis. Auch in höheren Teilen des Wettersteinkalkes treten örtlich dolomitische Zonen auf, die lateral schnell wieder in den Wettersteinkalk übergehen. Die Dolomitisierung dürfte wohl im Laufe der Diagenese stattgefunden haben. 19 Der helle, manchmal fast weiße, bräunliche oder hellgraue Wettersteindolomit unterscheidet sich im Gelände vom Wettersteinkalk durch seine rauhe Oberfläche und seinen splittrigen, dem Hauptdolomit ähnliehen Verwitterungsschutt. Eine besondere Stellung nimmt der oberste Wettersteinkalk ein. Er enthält die ,,Zwischenschichten“ SANDERS (1931, S. 126) bzw. die ,,Sonderfazies“ H.-J. SCHNEIDERS (1954, S. 12). Er besteht aus Breccien, grünlichen Mergellagen, bituminösen Kalken, Dolomiten, Oolithen und schräggeschichteten Kalkund Dolomitareniten. Diese Gesteine schalten sich in Linsen in die obersten 10-25 m des Wettersteinkalkes ein. Mit der Sonderfazies verknüpft treten, wie in anderen Teilen der Nördlichen Kalkalpen, Eisenerze auf. Die früher auch wirtschaftlich interessante Sonderfazies beschränkt sich auf Blatt Linderhof in der Hauptsache auf das Gebiet um die Hochplatte. Eine ausführliche Darstellung der Verhältnisse und der Vererzungcn des obersten Wettersteinkalkes von H.-J. SCHNEIDEK & F. WAI.DVOGEL findet sich in den Erläuterungen zu Blatt Füssen (1964, S. 101-123). Da an dieser Stelle auch die Vorkommen auf Blatt Linderhof beschrieben wurden, sei auf diese Arbeit verwiesen. M ä c h t i g k e i t. Die Mächtigkeit des Wettersteinkalkes schwankt zwischen 80 m (nördlich Linderhof) und etwa 500 m (Hochplatte). Die scheinbar große Mächtigkeit in den Vorkommen nördlich des Hauptkammes wird durch interne Schuppung vorgetäuscht. Die Mächtigkeit des Wettersteindolomites an der Basis überschreitet meist 40 m nicht. Fossilführung und Alter. Außer Gyroporellen führt der Wettersteinkalk nur selten Fossilien. Noch am häufigsten kommen unbestimmbare Korallen vor. KOCKEL, RICHTER & STEINMANN (1931, S. 13) führen an: östlich der Kälber-Alpe: Monotis (Daonella) parthanensis (SCHAI,H.) Beinlandl: ,, Nautilus“ sp. H. NIeum fand an der Hochplatte: Cassianella grypheata MÜNST. Nach den Funden von Trachyceraten am Weitalp-Joch (freundliche Mitteilung von Herrn Dipl.-Geol. K. GERMANN) scheint die Grenze Wettersteinkalk-Raibler Schichten nicht mit der Stufengrenze Ladin-Karn identisch zu sein. Vielmehr scheint der Wettersteinkalk noch in das Karn hineinzureichen. V e r b r e i t u n g. Vom Vordertörle bis zum Dreisäuler-Kopf begleitet ein Zug von Wettersteinkalk den Hauptkamm im Norden, von da bis zum Pürschling im Süden. Nördlich des Hennen-Kopfes und in der 20 Umgebung von Laubeneck und Wettersteinkalkareale. Im Westen die Hochplatte auf. Z. Karnische Teufelstätt-Kopf finden sich weitere des Blattes baut der Wettersteinkalk Stufe Raibler Schichten, r Aus b i 1 du n g. Die Raibler Schichten beginnen überall mit Sandsteinen, denen noch örtlich sandige Tonschiefer folgen. Die Hauptmächtigkeit der Raibler Schichten setzt sich aus Kalken, Dolomiten, Rauhwacken und Gipstonen zusammen. Die Reihenfolge wechselt, auch können einzelne Schichten fehlen. Die Raibler Schichten rufen je nach Lagerung Hangverflachungen oder kleine Jöcher hervor. Sandsteine (rs) und Tonschiefer. Zwischen die Sandsteine der Raibler Schichten und den Wettersteinkalk schalten sich zunächst einige Zentimeter schwarzer, sandiger Tonschiefer ein. Die Tonschiefer können auch in die Sandsteine eingeschaltet sein. Die sehr gut geschichteten grün-braunen Sandsteine (2-20 cm) verwittern mit einer braungelben bis rostroten Rinde. Im Dünnschliff zeigt sich, daß die Raibler Sandsteine in der Hauptsache aus sehr gleichkörnigen (0,2 mm) ungerundeten Quarzen bestehen. Die Matrix wird von einem feinstsandig-tonigen Material gebildet, das oft noch Feldspatumrisse zeigt. Frische Feldspäte sind dagegen selten. Außerdem kommen noch Muskovit, zersetzter Biotit und stabile Schwerminerale vor. Sehr häufig beobachtet man Pflanzenhäcksel, seltener bestimmbare Pflanzenreste (PterophyElum und Equisetites). An verschiedenen Stellen (Beinland& südlich Laubeneck, am Teufelstätt-Kopf) kam es sogar zur Bildung kleiner Kohleflözchen von 5-25 cm Mächtigkeit. Die Kohlen enthalten eine reiche Makrosporenflora. Die Mächtigkeit der Sandsteine und Tonschiefer erreicht maximal 2.0 m, meist bleibt sie noch darunter. An die dunkelgrauen bis blaugrauen dichten K a 1 k e (r-k) der Raibler Schichten ist die Fossilführung geknüpft. Auf den Schichtflächen führen sic oft dünne Mergelhäutchen. Die D olomi t e (rr) der Raibler Schichten zeichnen sich oft durch ausgezeichnete Feinschichtung aus. Die hell- bis blaugrauen Dolomite verwittern wie alle Gesteine der Raibler Schichten mit einer gelblichen Rinde. Sie sind meist etwas grobkörniger als die Kalke. Die Rauhwacken (rr) kommen untergeordnet in fast allen Straten der Raibler Schichten vor. In die Rauhwacken eingeschaltet finden sich dünne Dolomitbänkchen. Zuweilen blieben Gipsreste in den Poren der Rauhwacken erhalten. Das ,,Skelett“ der Rauhwacken wird von grauen, bräunlichen und gelblichen Kalk- und Dolomitleisten gebildet. Die G i p s t o n e der Raibler Schichten kommen schlecht aufgeschlossen nur an zwei Stellen vor: Westlich P. 1167 jenseits des Erz-Baches und am Weg von Linderhof zum Pürschling in 1320 m Höhe. Er handelt sich dabei um feingebänderte weißliche und graue Tone, deren Schlämmrückstand ausschließlich aus kleinen Gipszwillingen besteht. Mächtigkeit. Die Maximalmächtigkeit der Raibler Schichten liegt auf Blatt Linderhof bei etwa 50 m. Oft ist sie durch tektonische Reduktion noch geringer. und Alt er. KOCKEL, RICHTER & STEINMANN Fossilführung (1931, S. 22) erwähnen ohne Angabe des Fundpunktes: Pentacrinus propinquus MSTR. Gervilleia angusta GOLDP. Lima subglabra GüMn. ,,Ostreu“ obliqua MSTR. Lopha [= Alectryonia] montis caprilis KI.IPST. Myophoria whateleyae BUCM. Myophoriopsis rosthorni Bouft Gonodon (Schafhäutlia) mellingi HAUER Pterophyllum sp. Equisetites sp. H. MEYER fand an der Scheinberg-Alm: Lopha [= Alectryonia] montis caprilis KI.IPSY. Gonodon (Schafhäutlia) mellingi HAUER. Das Vorkommen von Lopha montis caprilis beweist, daß die Raibler Schichten in das Karn zu stellen sind. Der genaue stratigraphische Umfang der Raibler Schichten läßt sich mit dieser Fauna allerdings nicht abgrenzen, zumal die hangenden Teile ebenso fossilleer sind wie der Hauptdolomit. Verbreitung. Vor allem im Gebiet der Hochplatte und in einzelnen Streifen und Fetzen zwischen dem Baumgarten-Kopf im Westen und dem Teufelstätt-Kopf im Osten stehen die oft schlecht aufgeschlossenen Raibler Schichten an. 4. Norische Stufe Hauptdolomit (Nor), hd Au sb i 1 d u n g. An der Basis geht der Hauptdolomit lückenlos aus den Dolomiten und Rauhwacken der Raibler Schichten hervor, so daß eine exakte Trennung von Karn und Nor oft unmöglich ist. Besonders fallen in diesem Grenzbereich brekziöse Dolomite auf. Die von ZACHER (1964, S. 26) erwähnten bunten Mergeleinschaltungen fehlen auf Blatt Linderhof. Die Bankdicke des Hauptdolomites schwankt zwischen einigen cm und 2 cm. Die Farbe ist zum größten Teil vom immer vorhandenen Bitumen abhängig. Sie wechselt zwischen hellgrau, braungrau und dunkelgrau. 22 Die durchschnittliche Korngröße liegt bei 0,03 mm, bei den seltenen zuckerkörnigen Varianten steigt die Korngröße bis auf 0,2 mm. Feinschichtung im mm-Bereich findet sich häutig. Zuweilen treten Hornsteine in dünnen schwarzen Schnüren auf oder die Kieselsäure durchtränkt das Gestein gleichmäßig. Im unteren Lahne-Graben bei 1190 m und nördlich P. 1166 im Neualp-Grieß Anden sich sedimentäre Breccien. Am unteren Erz-Bach schalten sich bituminöse Schiefer (Asphaltschiefer) in den Hauptdolomit ein. Etwa 50 m unter der Obergrenze des Hauptdolomites kommt verbreitet eine kalkige Zone von 2-5 m vor, die aber oft lateral wieder in Hauptdolomit übergeht (50 m-Bank KOCKEL, RICHTER & STEINMANN). Der Hauptdolomit ruft im Gelände oft steile Wände und Gipfel hervor. Die starke Zerklüftung verursacht die Bildung großer Schuttkegel und -felder. Mächtigkeit. Die Mächtigkeit nimmt schnell von Norden nach Süden zu. Im Ammergebirgshauptkamm beträgt sie etwa 250m. Südlich des Ammerlängstales schwillt sie bis auf über 1000m an (KONZAN 1964. S. 11; zwischen Kuchelberg und Frieder 120Q1300m!). Fossilführung und Alter. Bis auf unbestimmbare Ostracoden, Zweischalerreste und einen Gastropodensteinkern sind bisher noch keine Fossilien auf Blatt Linderhof gefunden worden. Das Alter des Hauptdolomites ergibt sich so aus seiner Lage zwischen den karnischen Raibler Schichten einerseits und den rätischen Kössener Schichten andrerseits. V e r b r e i t u n g. Der südliche Teil des Blattes Linderhof wird weitgehend vom Hauptdolomit aufgebaut. Im Norden begleitet ein Zug von Hauptdolomit den Hauptkamm vom Törle im Westen bis zum Pürschling im Osten. Ziegspitzschichten (Obernor ?) Die Ziegspitzschichten bilden eine Spezialfazies im Grenzbereich Hauptdolomit-Plattenkalk. Sie wurden auf der Karte nicht besonders ausgeschieden. Au s b i 1 d u n g. Die Ziegspitzschichten fallen gegenüber Hauptdolomit und Plattenkalk durch ihre kräftigen bunten Farben auf. Es handelt sich dabei um dichte, manchmal etwas spätige Kalke und Dolomite von gelber Farbe, die oft rot oder grün geflammt sind. Einzelne dünne grünliche Mergellagen können sich einschalten, M ä c h t i g k e i t. Die Mächtigkeit schwankt zwischen 0 und etwa 50 m. Fossilführung und Alter. Bisher sind keine Fossilien aus den Ziegspitzschichten bekannt. Ihr Alter ergibt sich also nur indirekt aus der Lagerung zu Hauptdolomit und Plattenkalk als obernorisch. 23 Verbreitung. Die Ziegspitzschichten sind nur in der Umgebung von P. 1344 in der Südostecke des Blattes von Bedeutung. P 1 a t t e n k a 1 k (Obernor - ?Unterrät), pk Ausbildung. der unterste Plattenkalk geht meist nach unten unter Aufnahme von Dolomitbänken kontinuierlich in den Hauptdolomit über. örtlich ändert sich die Fazies abrupt (Südflügel der Kuchelberg-KreuzSpitzmulde). Die Grenze Hauptdolomit-Plattenkalk ist eine echte Faziesgrenze, sie verläuft diathron. Als Untergrenze des Plattenkalkes wurde die erste Kalkbank angenommen, da an vielen Stellen die DolomiteinSchaltungen bis unter die Kössener Schichten reichen und so der Plattenkalk in manchen Gebieten ganz wegfallen würde. Die Farbe des dichten, selten spätigen Plattenkalkes schwankt zwischen dunkelund hellgrau, oft mit bräunlichen Farbtönen. Im Schliff erweist sich der Plattenkalk als ein Kalkpelit. Kleine eckige Quarze sind fast immer vorhanden. Vor allem im Hangenden finden sich zwischen den Kalkbänken schwarze, gelbe und grüne Mergellagen, die bis zu 1,5 m mächtig werden. Die Kalkbänke, deren Mächtigkeit zwischen einigen mm und 2,5 m variiert, neigen zur Karrenbildung. Sedimentäre Brekzien finden sich in der Häusel-Lahne bei 1090 m und nördlich der Frieder-Diensthütte bei 1670 m. Morphologisch verhält sich der Plattenkalk ähnlich wie der Hauptdolomit. Er bildet aber deutlichere Karstformen aus. Mächtigkeit. Zu einem Teil wurde der Plattenkalk schon praeliassisch und praecenoman erodiert (Hauptkamm). Im Norden bleibt deshalb die Mächtigkeit unter 50m. Sie schwillt aber nach Süden bis aut 300 m an (Frieder-Gebiet). Fossilführung und Alter. Ohne Fundpunktangabe führen KOCKEL, RICHTER & STEINMANN (1931, S. 31) an: Trochammina sp. Pteria [= Avicula] contorta PORX Pinna sp. Gervilleia praecursor QWNST. Naticopsis ornata SCHAFH. ? Rissoa alpina Gü~n. ? “) Südabhang des Fürst-Berges: Megalodontenquerschnitte KONZAN (1964, S. 17) beschreibt: Bei den drei Brünnlein: Murchisonia sp. “) Die Gattung 24 Rissoa ist nach WRNZ (1938) auf das Oligozän bcschrRnkt. Frieder-Gebiet (aus Lesesteinen) : Sphaerodus SP.? Zähne Häusel-Lahne: Dolopterus Ostratoden. SP.? Schuppen H. MEYER erwähnt von der Scheinberg-Alm Wurmbauten. Da leitende Fossilien für das Obernor fehlen, kann das Alter des Plattenkalkes nur aus den folgenden rätischen Kössener Schichten geschlossen werden. Feigen-Kopf und Fürst-Berg, in einem V e r b r e i t u n g. Zwischen breiten Streifen westlich und östlich der Scheinberg-Alm, in kleinen Muldenzonen zwischen Schäferblasse und den Höll-Gräben, an der Kieneck-Alp, zwischen Kuchel-Berg und Kreuz-Spitz und vor allem im Gebiet um den Frieder Anden sich teils kleinere, teils größere Plattenkalkvorkommen. 5. Rätische Stufe Kössener Schichten (Rät), k A u s b i 1 du n g. Im Grenzbereich zum Plattenkalk schalten sich sehr häufig eine oder mehrere, bis 1,5 m mächtige, kreidige Dolomitbänke ein, die als Hinweis auf die Grenze Plattenkalk-Kössener Schichten gelten können. Die Schlammfazies der Kössener Schichten zeichnet sich durch kleinblättrige, dunkelgraue bis blauschwarze Mergel aus, die dank ihres Reichtums an Rogenpyrit, Pyritknollen und -lagen gelbbraun oder grünlich verwittern. Mergelbänke über 50 cm sind selten. Meist schalten sich der Kössener 2-4 cm mächtige Kalkbänkchen ein. Die Kalkfolgen Schichten bestehen aus blaugrauen bis graubraunen, gelbbraun bis grau anwitternden Kalken, die z. T. (Spitz-Graben, 1150 m) ungeheuer korallenreich sind und - wenn auch selten - Bankdicken von 4 m erreichen. Die Fossilführung der Kössener Schichten beschränkt sich in der Hauptsache auf die Kalkmergelbänke, die stets reich an Fossilbruch sind. Der flachen, Mergelreichtum der feuchten Hängen, Kössener Schichten führt im Gelände zu Mächtigkeit. Die Mächtigkeit schwankt infolge tektonischer Beanspruchung in weiten Grenzen, Die Maximalmächtigkeit von 150 bis 200 m wird nur südlich der Hundsfäll-Köpfe und in den Ausläufern der I-ahnenwies-Mulde erreicht. In den Spitz-Gräben sind noch 80-100 m erhalten, im Frieder-Gebiet nur noch 40 m. Fossilf ührung und Alter. Schichten ist durch eine reiche Fauna Das rätische belegt. KOCKEL, Alter der Kössener RICHTER & STEINMANN 25, Abb. (*) 5. Pseudooide in den Basiskalken Laus-Bühel. Vergr. 28X. (1931, S. 36-37), Gegend der KONZAN (**) (1964, der Kössener Schichten Photo: H. P. KONZAN. westlich des S.31) (1965) fanden: und MEYER (***) Hundsfäll-Köpfe: *Lima praecursor QUENST. * ,,Pecten“ squamuliger GÜMB. *** Actinastrea sp. *** Protocardia rhaetica MER. *** 1 Knochen Gegend des Schein-Berges: * ,,Rhynchonella” fbsicostata Suess 4, * Trochus sp. In der Gasse: * Montliualtlia norica FRECH * Stylophyllum paradoxum FRECH * Thecosmilia clathrata EMMR. * Thamnasteria (Astraeomorpha) crassisepta REUSS 4) Nach der modernen Systematik werden die alten Großgattungen ,,Tereauf Tertiär bzw. Jura beschränkt. Da jedoch eine brntuld” und ,,Rhynchonella” exakte Bestimmung der Khynchonellida und Terebratulida ohne Kenntnis dcs Innenbaus meist nicht möglich ist, werden die alten Sammelnamen ,,Rhynchonella” wd ,,Terebratula“ hier beibehalten. 26 * Thamnasteria rectilamellosa (WINKL.) * Thamnasteria delicata REUSS * Pterophloios sp. * ,,Rhynchonella“ fissicostata Susss * ,,Rhynchonella“ starhembergica ZUGM. * ,,Rhynchonella“ cornigera SCHAPH. * ,,Terebratula“ pyriformis SUESS *Pteria [= Avicula] contorta (PORTL.) * ,,Pecten“ acuteauritus SCHAPH. * ,,Dimyodon“ intusstriatum EMMR. * Cardita austriaca HAUER * Protocardia rhaetica MBR. Spitz-Graben und zwischen Linder Moos und Lichten-Bach: ** Thamnasteria rectilamellosa (WINKL.) ** Thecosmilia clathrata EMMR. ** Athyris oxycolpos EYMR. ** Spiriferina emmrichi SUESS ** Halorella sp. ** Chlamys sp. ** Modiola schafhaeutli STUR. ** Pteria (Oxytoma) inaequivalve (SCHAI’H.) ** Pteria [= Avicula] contorta (PORTL.) ** Cassianella speciosa MER. ** Gervilleia inflata SCHA~;H. Foraminiferen Ostratoden Liisertal-Joch: *** Leda sp. *** Cardila sp. **+ Corbula alpina Außerdem WINKT.. fanden sich: :L,,GLobulina“ unda * Nodosaria sp. * Lagena sp. SCHWAGER Verbreitung. Die Kössener Schichten finden sich in einem Zuge zwischen Geiselstein-Joch und Hundsfäll-Graben, der sich mit größeren Unterbrechungen bis zu den Höll-Gräben hinzieht. Daneben erscheinen sje noch in einigen kleinen Mulden an der Hochblasse und an der Scheinberg-spitz. Am Laus-Bühel und an der Frieder-Spitz füllen sie ebenfalls Mulden im Plattenkalk. Östlich der Elmau, unter der Oberschiebung des Hauptdolomits an der Kieneck-Alp und in der Fortsetzung der Lahnenwies-Mulde stehen sie nochmal an. ko ,,0 b e r r ä t k a 1 k” (Rät - ?Unterlias), Da Teile der bisher als Oberrätkalk bekannten Folge vermutlich noch bis in das Mittelrät reichen, andrerseits zumindest ein Teil des mächtigen Zuges vom Geiselstein nach Osten zum Lias gehört (FADRICIUS 1967), wird im Folgenden der Ausdruck ,,Rätkalk” verwendet. 28 Eine genaue Einstufung in Rät und Lias der früher einheitlich ins Rät gestellten Folge steht bisher auf Blatt Linderhof noch aus. Zu dieser Frage sei auf F. H. FABRICTLJS (1966, 1967) verwiesen. Zum ersten Male untergliederten KOCKEL, RICHTER & STEINMANN (1931, S. 38) die Kalke des Räts in ,,Geiselstein-” und ,,Linderhof-Fazies”. Diese Zweiteilung ist nicht mehr gebräuchlich. Vielmehr ist einer Dreiteilung in oolithische, massige und gebankte Kalke der Vorzug zu geben, wobei die Kalke allerdings ineinander übergehen, Ausbildung. Oolithischer ,,Rätkalk“ (wohl Lias): Zwischen Geiselstein und Kenzen-Kopf stehen diese teils grob-, teils feingebankten hellen Kalksteine an. Schon bei oberflächlicher Betrachtung fallen in den weißlichen bis hellbraunen Kalksteinen die Ooide auf. Im Dünnschliff erkennt man, daß bei weitem nicht nur echte Ooide das Gestein aufbauen. Pseudooide fehlen nie. Sie bestehen aus runden bis walzenförmigen Kalkkörnchen, die möglicherweise feinen abgerollten Riffschutt darstellen oder von Schlammfressern ausgeschiedene ,,fetal pellets” sind. Die feinkörnige Grundmasse, in die Ooide und Pseudooide eingebettet sind, besteht aus dem selben Material wie diese. Die Häufigkeit der Ooide in den einzelnen Bänken wechselt. Nicht selten liegen die größeren Ooide an der Basis der Bank, die kleinen im ‘l’op (“graded bedding”). sich im Prinzip vom M a s s i g er ,,R ä t k a 1 k“ : Er unterscheidet oolithischen Rätkalk nur durch die fehlende Bankung. Diese weißen bis hellgrauen, ebenfalls oolithischen Kalksteine gehen nach oben unter Aufnahme von Hornsteinen, die auch sonst eingesprengt sind, lückenlos in den Lias-Kieselkalk über. Im Gelände bilden vor allem die oolithischen und massigen ,,Rätkalke“ steile Rippen zwischen den Kössener Schichten und dem Lias, G e b a n k t e r ,,R ä t k a 1 k“ : Der gebankte ,,Rätkalk“ ähnelt den Kalken der Kössener Schichten stark. Wegen seines Mergelgehaltes zeigt er graue bis bräunliche Farbtöne. Er verzahnt sich mit dem massigen ,,Rätkalk“, so daß oolithische Bänke nicht selten sind. Die Bankdicke schwankt um 20-30 cm. Im Westen bildet er die Basis der ,,Rät,kalke“, im Osten vermittelt er zwischen den Kössener Schichten und dem LiasKieselkalk, in den er unter Aufnahme dunkler Hornsteine fast unmerklich übergeht. M ä c h t i g k e it. Die Mächtigkeit der ,,Rätkalke“ variiert zwischen 0 m (Lahnenwies-Mulde) und etwa 150 m (Geiselstein, Kuchelschlag). Fossilführung und Alter. Ohne Angabe des Fundpunktes beschreiben KOCKBL, RICHTER & STEINMANN (1931, S. 42): Megalodon triqueter WULF. Thecosmilia clathrata EMMR. 29 (1964, S. 31) erwähnt vom Rinneleck: Thamnasteria rectilamellosa (WINKL.) Thecosmilia clathrata EMMR. Coenothyris pyriformis SUESS Waldheimia norica SUESS Nodosaria sp. Dentalina sp. H. MEYER fand an den Hundsfäll-Köpfen: Megalodon triqueter WULP. Am Sägertal: HaEoreZla sp. KONZAN Da diese Fauna keine genaue zeitliche Datierung zuläßt, und die ,,Rätkalke“ in den Lias-Kieselkalk übergehen, kann nicht entschieden werden, welche liassischen Anteile sich noch in den ,,Rätkalken“ verbergen, zumal der Lias-Kieselkalk nur bis zum Lias-Alpha 2 durch Fossilien belegt wurde. Andrerseits scheinen in der näheren Umgebung (Laber-Gebirge) die rätischen Riffe bis in den unteren Lias zu reichen (K. D. HOFFIERT 1964, S. 28). Sie entsprechen damit dem Rätoliasriffkalk FABRICIUS’ (1960). Verbreitung. Die ,,Rätkalke“ bauen einen zum Teil mächtigen Zug vom Geiselstein bis zum Rinneleck und Kuchelschlag auf. b. Jura Die Faziesvielfalt volle Beschreibung. im Jura kompliziert auch eine einheitliche und sinnSowohl die Methode, nach der Fazies zu beschreiben (KOCKEL, RICHTER & STEINMANN, 1931), als auch die rein zeitliche Beschreibung (ZACHER 1964) haben Vor- und Nachteile. Um die Einheitlichkeit der Erläuterungen zu den geologischen Blättern im Ammergebirge zu wahren, wird hier das System ZACHERS angewandt. 1. Lias Ih L i a s - K i e s e 1 k a 1 k (Unterer Kieselkalk), Ausbildung. Entweder geht der Lias-Kieselkalk über graue oolithische Kalke aus den ,,Rätkalken“ (Hundsfäll-Köpfe) hervor oder über eine Wechsellagerung aus den Bunten Liaskalken (südlich der Sefelwand). Als besonderes Kennzeichen des Lias-Kieselkalkes können die grauen, oft gestreiften, und vor allem die schwarzen Hornsteine gelten, die in Form von Putzen oder ganzen Bänken bis zu 1 m Mächtigkeit vorkommen und meist die Mitte der Bank einnehmen. Außerdem ist das ganze Gestein von diffus verteilter Kieselsäure durchtränkt. Bei der geringsten tektonischen Beanspruchung zerbrechen die Hornsteine, so daß überall mit Kalzit verheilte Hornsteinbreccien auftreten. Die hellgrauen oder dunkelgrauen, fast immer gefleckten Kieselkalke sind gut gebankt (5---70cm). Sie führen häufig auf den Schichtflächen dünne kieselige Mergelhäutchen und Mergellagen. 30 Dünnschliffe vom Lias-Kieselkalk zeigen Spongiennadeln, Radiolarien und zuweilen Echinodermenschutt, die in einen Kalkpelit eingelagert sind. Die Kieselsäure in Form von Chalzedon erfüllt häufig die Hohlräume der Fossilien oder sie durchtränkt das Gestein wolkig. Die Wanderung der Kieselsäure, die vermutlich von Kieselspongien stammt, vollzog sich nach ULRICH (1960) frühdiagenetisch. Im Gelände bildet der Lias-Kieselkalk feuchte, mäßig steile Hänge und kleine Wändchen. M ä c h t i g k e i t. Wegen der außerordentlich starken Spezialverfaltung des Lias-Kieselkalkes und der verschiedenen stratigraphischen Reichweite sind Mächtigkeitsangaben sehr schwierig. Die maximale Mächtigkeit dürfte bei 150-200 m liegen. Fossilf ü hrung und Alt er. Südlich der Hasental-Alp fand Böse einen Ammoniten, der nach Scnsöof% (1925) wahrscheinlich Microderoceras steinmanni HUG. entspricht, Außerdem erwähnt Scm<önrr< (1925) von der Sefelwand-Alpe Vermiceras nodatianum (ORB.). Damit ist das unterliassische Alter des Lias-Kieselkalkes gesichert. Im Pürschlingraben fanden sich Stielglieder von ,,Pentacrinus” sp. Eine im SefelwandalpGraben gezogene Schlämmprobe ergab Mittellias. Vermutlich umfaßt der Lias-Kieselkalk den ganzen Lias. V e r b r e i t u n g. Der Lias-Kieselkalk begleitet die Ammermulde an Nord- und Südflügel vom Geiselstein bis an das östliche Kartenblattende. B u n t er L i a s k a 1 k (Hierlatzkalk), Ik Der Ausdruck ,,Bunter Liaskalk“ wird in Anlehnung an ZACHI:K (1964) als neutrales Synonym für ,,Hierlatzkalk“ und ,,Adnether Kalk” benutzt, weil diese Bezeichnungen zu sehr lokalgebunden sind. A u s b i 1 d u n g. Sie variiert zwischen roten Echinodermenspatkalken und dichten, selten flaserigen, roten und weißen Kalken. Häufig sind rot geflammte, helle Kalke. Schichtung zeigt sich meist nur im Ubergangsbereich zum Lias-Kieselkalk, den der Bunte Liaskalk teilweise vertritt. Zuweilen führt der Bunte Liaskalk bis 1 mm große Ooide in einer weißen bis gelblichen Grundmasse. In Nestern kommen meist schlecht oder überhaupt nicht bestimmbare Terebrateln und Rhynchonellen vor. Am Südhang des Ammergebirgshauptkammes transgrediert der Bunte Liaskalk mit einer - meist nicht aufgeschlossenen - Breccie auf den Hauptdolomit und Fetzen von ,,Rätkalken“. Dort, wo der Bunte Liaskalk Steilstufen deutlich hervor. mächtiger wird, tritt er in Wänden und M ä c h t i g k e i t. Sie beträgt im Westen des Blattes etwa 50 m oder weniger, schwillt aber in der Sefelwand bis auf 120 m an. Fossilführung und Alter. Der Bunte Liaskalk führt örtlich in Nestern eine reiche Brachiopodenfauna. Nördlich des oberen Drei31 Säulen-Grabens fanden sich massenhaft Stielglieder ORDOWSKI (1962, S. 31) beschreibt vom Kuchelschlag: Arnioceras sp. Ohne Angabe (1931, S. 53) von Pentacrinus des Fundpunktes zählen KOCKEL, RICHTER auf: ,,Rhynchonella” plicatissima QULNST. ,,Rhynchonella” waterhousi DAV. ,,Rhynchonella“ belemnitica QUENST. ,,Rhynchonella“ cf. triplicata PHILI.. ,,Rhynchonella“ pseudoregia SÖHLI: Rhynchonellina zitteli BÖSE Epithyris subovoides ROEM. Waldheimia mutabilis OPP. Waldheimia alpina GEYBR Waldheimia subnumismalis OPP. Waldheimia cf. perforata PIETTE Waldheimia sp. Spiriferina haueri Suess Spiriferina sicula GEMM. Spiriferina angulata 0~11. Pteria (Oxytoma) inaequivalve (SCHAFH.) ,,Pecten” subreticulatus STOL. ,,Ostreu” arietis QUENST. Pseudomelania turgida STOL. Trochus cf. lateumbilicatus 0~n. Trochus cf. laevisculus STOL. Crinoidenstielglieder. & sp. STEINMANN Das Alter kann in der Hauptsache nur durch die Fauna des unterund überlagernden Lias-Kieselkalkes festgelegt werden. Demnach umfaßt der Bunte Liaskalk den unteren bis mittleren Lias (Alpha und Beta). Verbreitung. Nördlich des Kenzen-Kopfes, im Kessel und in einem Zuge von der Sefelwand bis nördlich des oberen DreisäulerGrabens erscheint der Bunte Liaskalk in den Flügeln der Ammermulde. Ein zweiter Zug setzt am oberen Kälberalp-Graben ein. Kleinere Vorkommen liegen im Sefelwandalp-Graben bei 1170m, westlich P. 1167 am Erz-Graben, im Pürschling-Graben bei 1100 m und am Ostende des Kuchelschlags. A 11 g ä u s c h i c h t e n (,,Lias-Fleckenmergel“), lf Aus b i 1 d u n g. Kennzeichnendes Merkmal für die hell- bis dunkelgrauen Kalke, Mergelkalke und Mergel sind die immer vorhandenen dunklen, schlierigen Flecken. Die Kalke zeichnen sich durch einen muscheligen Bruch aus. Sie wechsellagern mit grauen bis schwärzlichen Mergeln, die sich in Paketen von mehreren Metern Dicke in die wohlgeschichteten (bis 20 cm) Mergelkalke einschalten. örtlich (SefelwandGraben) beschränken sich die Mergel auf dünne Häute und Lagen zwi32 sehen den z. T. kiesligen Kalken. Mit den Lias-Kieselkalken sind die Allgäuschichten durch kontinuierliche Zunahme des Kieselgehaltes verbunden. Eine Untergliederung der Allgäuschichten (JACOBSHAGEN 1958) dürfte auf Blatt Linderhof wegen der geringen Mächtigkeit, der starken tektonischen Beanspruchung, der verschiedenen stratigraphischen Reichweite und vor allem wegen der schlechten Aufschlüsse auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen. Der Mergelreichtum der Allgäuschichten verursacht feuchte Hänge und Verflachungen, die früher oft als Almen genutzt wurden. Fossilführung und Alter. Die Allgäuschichten auf Blatt Linderhof sind im Gegensatz zur Umgebung auffallend fossilarm (KOCKEL, der Lechtaldecke RICHTER & STEINMANN 1931, S. 63: ,,Die Fleckenmergel haben in unserem Gebiet kaum Fossilien geliefert“.). H. MEYER fand: Nördlich des Vorderen Scheinberges: Ophideroceras sp. Hasentalgraben: Promicroceras sp. Im Norden (,,Allgäudecke“) gehen sie wie in der Lahnenwies-Mulde aus den Kössener Schichten hervor, am Nordrand der ,,Lechtaldecke“ werden sie vom Bunten Liaskalk und den Lias-Kieselkalken unterlagert. Sie umfassen, auf Blatt Linderhof allerdings nicht paläontologisch gesichert, den gesamten Lias. V e r b r e i t u n g. Die Allgäuschichten kommen auf Blatt Linderhof in vier Gebieten vor: In der Umgebung des Schwaben-Kopfes, zwischen Oberen Kenzenmoos und Sefelwand-Graben, an der Kälber-Alp und östlich der Elmau als Ausläufer der Lahnenwies-Mulde. 2 Dogger Doggerkalk, bk Ausbildung. Die Untergliederung in ,,Vilser Kalk“ und ,,Spatkalk“ ZACHEKS (1964) läßt sich im Prinzip auch auf Blatt Linderhof durchführen Da aber im Bereich der ,,Lechtaldecke“ ein schneller FaziesWechsel innerhalb der Doggerkalke erfolgt, wurde auf eine Trennung in der Karte verzichtet. Spatkalk: Er kommt vor allem im Gebiet der ,,Allgäudecke” vor, fehlt aber auch weiter im Süden nicht. Es handelt sich dabei um gelbbraune, sehr spätige, z. T. etwas mergelige Kalke im Hangenden der Allgäuschichten, die örtlich honiggelbe Hornsteine aufnehmen und damit zur Kieselfazies überleiten. ,,Vilser Kalk“: Hier herrschen braune, weiße oder auch rote Farben vor. Die Kalke sind meist dicht, führen aber einzelne spätige Partien. Der ,,Vilser Kalk“ ähnelt oft dem Bunten Liaskalk sehr stark. 3 33 Im Gegensatz zum Spatkalk ist er oft schlecht gebankt. Zuweilen treten konglomeratische Lagen auf (Martinswand). Während die hellen Kalke immer sehr rein sind, macht sich in den roten Doggerkalken oft ein erheblicher Mergelgehalt bemerkbar. Die Doggerkalke sind meist wegen der geringen Mächtigkeit morphologisch bedeutungslos. M ä c h t i g k e i t. Die Spatkalke im Norden stellen eine fazielle Vertretung der oberen Allgäuschichten dar und schwanken deshalb in ihrer Mächtigkeit zwischen 0 und maximal 20m. Die ,,Vilser Kalke“ erreichen in der Martinswand ihre größte Mächtigkeit mit etwa 50 m. F o s s i 1 i ii h r u n g u n d A 1 t e r. Außer unbestimmbaren Brachiopoden und Crinoidenstielgliedern fanden sich (MEYER 1965): östlich Zauschet: Haizahn. Nördlich der Bäckenalm: Belemnopsis canaliculata SCHLOTH. Aus den Spatkalken ist bisher nur ein unbestimmbarer Ammonit von der Steller-Leiten bekannt. Die auf Blatt Füssen gefundenen Faunen belegen unteren und mittleren Dogger. Die Lage der Spatkalke zwischen Allgäuschichten und Bunten Hornsteinschichten deutet auf mittleren Dogger. Verb r e it u n g. Die Spatkalke treten in einzelnen Aufschlüssen am Nordhang des Hauptkammes zwischen Hohen Graben und Laus-Kopf sowie am Pürschling auf, der ,,Vilser Kalk“ südlich des Feigen-Kopfes und in der Umgebung der Martinswand. 0 b e r e r K i e s e 1 k a 1 k (,,Dogger-Kieselkalk“), bh A u s b i 1 d u n g. Der ,,Dogger-Kieselkalk“ gleicht in vielem dem Lias-Kieselkalk, nur daß im Dogger die honiggelben und roten (Kesselwände, nördlich Bäcken-Alm) Hornsteine die Farbe bestimmen. Untergeordnet schalten sich in die Kieselkalke und z. T. außerordentlich mächtigen Hornsteinpakete Linsen und unregelmäßige Partien von gelben, braunen und roten Spatkalken ein. Lateral verzahnt sich der Kieselkalk sehr schnell innerhalb weniger Meter mit den Doggerkalken (südlich der Sefelwand). Ebenso schnell entwickelt er sich aus dem Lias-Kieselkalk, dem er in seinem morphologischen Verhalten gleicht. Wie im Lias-Kieselkalk steinbreccien. finden sich häufig mit Kalzit verheilte Horn- Mächtigkeit. Die Mächtigkeit wechselt erheblich. Sie erreicht in der Fortsetzung der Tischlahner Wand am Ostende des Kartenblattes mit 150m ihr Maximum. 34 F o s silführu n g und Alter. (1931, S. 75) zitieren nach Böss: Südlich KOCK~~L, RICWTR & STEINMANN der Sefelwand: ,,Rhynchonella“ ,,Rhynchonella“ ,,Rhynchonella” ,,Rhynchonella“ ,,Rhynchonella“ ,,Rhynchonella“ ,,Rhynchonella“ ,,Rhynchonella“ cymatomorpha ROTHIT. prava ROTHPL.. trigona Qu. obsoleta Sow. trigonella ROTHPI.. cf. lycetti DESL. cf. mutans ROTHPL. cf. mulans var. depressa Bis auf den nicht sicher datierbaren ist somit der ganze Dogger vertreten. Verbreitung. Von nördlich wände, die Bäcken-Alm bis südlich zusammenhängender Streifen Oberer sich östlich des Pürschling-Grabens. Basisbereich ROTHPL. zum Lias-Kieselkalk des Geiselsteins über die Kesselder Sefelwand zieht sich ein fast Kieselkalk hin. Außerdem findet er A 11 g ä u s c h i c h t e n (,,Dogger-Fleckenmergel“) A u s b i 1 d u n g. Sie gehen aus den ,,Lias-Fleckenmergeln“ und lassen sich im Gelände nicht von diesen unterscheiden. spielen oft mehr ins Gelbliche oder Grüne. hervor Die Farben Mächtigkeit. Da sich der liassische Anteil der Allgäuschichten nicht. von dem Doggeranteil trennen läßt, bleiben alle Mächtigkeitsangaben Schätzungen. An den Stellen, an denen der Doggerkalk fehlt, dürften die ,,Dogger-Fleckenmergel“ etwa 10 m mächtig werden. A 1 t e r u n d F o s s i 1 f ü h r u n g. Vom Bereich des Blattes Linderhof sind bisher keine Makrofossilien aus den ,,Dogger-Fleckenmergeln“ bekannt geworden, Eine Schlämmprobe aus dem oberen Erzgraben ergab nach BIYITENSTAEDT fragliche Doggerhinweise. Da in den Nachbargebieten die Allgäuschichten bis zum Dogger-Epsilon belegt sind und der Doggerkalk örtlich durch die Allgäuschichten ersetzt wird, ist anzunehmen, daß die Allgäuschichten nicht den ganzen Dogger umfassen, und daß die Bunten Hornsteinschichten noch in den Dogger hinabreichcn. Die Bunten Hornsteinschichten würden damit etwa der Callovientransgression entsprechen. V e r b r e i t u n g. Sicheres Dogger-Alter im Erz-Graben bei 1500 m, bzw. im ganzen oberen Klausen-Bach. haben die Allgäuschichten Bereich der Kälberalp und im 35 3. Malm M a 1 m k a 1 k (Tithon), w Ausbildung. östlich der Oberen Alp und ,,Auf dem Stein“ finden sich rote Flaserkalke, die z. T. Crinoiden führen. Im Dünnschliff sind fast immer Calpionella alpina (LoR.), Foraminiferenquerschnitte und Radiolarien zu erkennen. von sicherem Tithonkalk stellen M ä c h t i g k e i t. Beide Vorkommen tektonische Schubfetzen dar. Die Mächtigkeit beträgt einige Meter. Fossilf ührung und Alter. Die Fossilfunde auf Blatt Füssen ergaben Tithonalter. Auf Blatt Linderhof ist das Alter durch Calpionella a.lpina (LoR.) belegt. Verb r e i tun g. Die Vorkommen östlich der Oberen Alp und ,,Auf dem Stein“ sind als sicheres Tithon anzusehen. Das bei KOCKBL, RICHTER & STEINMANN (1931, S. 52) erwähnte Malmkalkvorkommen nördlich der Bäcken-Alm wird von H. MEYER (1965) in den Dogger gestellt “). B u n t e Ho r n s t e i n s c h i c h t e n (,,Radiolarit“), wh Au sb i 1 d un g. Sie bestehen aus sehr gut geschichteten (bis 15 cm) meist roten Hornsteinen mit dünnen Tonhäuten auf den Schichtflächen. Untergeordnet kommen auch schwarze, grüne und bräunliche Hornsteine vor, die meist die Basis bilden. Häufig treten die reinen Hornsteine in den Hintergrund, sie werden dann durch kieslige Kalke und Mergel ersetzt. Die Grenze zu den liegenden Allgäuschichten oder Doggerkalken ist ausgesprochen scharf. Nennenswerte Obergänge existieren nicht. Dagegen verschwimmt die Grenze zu den bunten Aptychenschichten, die unter allmählicher Abnahme des Kieselgehaltes aus den Radiolariten hervorgehen. Die Bunten Hornsteinschichten schließen sich wegen der geringen Mächtigkeit in ihrem morphologischen Verhalten an die Aptychenschichten an. M ä c h t i g k e i t. Die Mächtigkeit beträgt bis zu 20 m, oft bleibt aber erheblich unter diesem Wert. Größere Mächtigkeiten sind durch zum Teil erhebliche Spezialfaltung vorgetäuscht. Fossilführung und Alter. Makrofossilien Hornsteinschichten sind bisher noch nicht beschrieben fossilien finden sich nur Radiolarien ohne Leitwert. “) Das Vorkommen 36 sie die aus den Bunten worden. An Mikro- wurde auch auf der Karte als Dogger dargestellt. Das Alter ergibt sich aus den unterlagernden Allgäuschichten, die auf Blatt Füssen mit Ammoniten bis zum mittleren Dogger belegt sind. Die Bunten Hornsteinschichten setzen also mit dem mittleren bis oberen Dogger ein und gehen bis in das Tithon (?) (KOCKEL, RICHTER & STEINMANN 1931, s. 65). Verbreitung. Sie erscheinen in einem Zug zwischen ,,Im Wald” über die Bäcken-Alm bis zur Hinteren Sefelwand-Alp, im Gebiet der Kälber-Alp und am Nordrand des Kalkalpins in einzelnen Vorkommen zwischen der Hohen Brücke und der Küh-Alp. Im Südosten erreichen sie als Ausläufer der Lahnenwies-Mulde gerade noch Blatt Linderhof. Aptychenschichten (Malm), w Ausbildung. An der Basis folgen auf die Bunten Hornsteinschichten als Ubergang zu den Aptychenschichten zunächst die bunten Aptychenschichten, die aus roten, kiesligen Kalken und Mergelkalken bestehen, die oft geflasert sind. Die intensive rote Farbe verblaßt nach oben, der Kieselsäuregehalt nimmt ab, bis die relativ kieselsäurearmen, fast weißen Aptychenschichten erreicht sind. Die hellen Aptychenschichten, deren Farbe zwischen rein weiß und bläulich-grau variiert, fallen durch ihre ausgezeichnete Schichtung auf. Die Bankdicke liegt meist bei 5 cm, kann aber auch bis 20 cm anschwellen. Die dichten Kalkpelitbänke werden durch dünne Ton- und Mergelhäute getrennt, die die Faltbarkeit erhöhen. Deshalb sind oft modellartig schöne Spezialfalten zu beobachten. In allen Teilen der Aptychenschichten Rnden sich Putzen und Bänkchen von grauen und grünlichen Hornsteinen. Seltener treten authigene Brekzien und Norden finden sich einzelne Sandkalkbänke, rundeten, klastischen Quarzen bestehen. Aptychenschill auf. Nur im die aus etwa 20 O/o unge- Dünnschliffe zeigen, daß die Aptychenschichten aus einem dichten Kalkpelit bestehen, der immer reichlich Calpionellen führt. Die häufigen Radiolarien wurden weitgehend kalzitisiert. Vor allem in den oberen Teilen der Aptychenschichten treten die Wetzsteine auf. Sie bestehen aus rötlichen, grünlichen oder grauen, z. T. etwas mergeligen Kalken. Bei ihnen sind in die kalkige Grundmasse Radiolarien eingestreut, deren Kieselskelett nicht von Kalzit verdrängt wurde. Kleine Hornsteinund Kalktrümmer finden sich ebenso wie wenige klastische Quarze, Foraminiferen und Schwammnadeln. Die Aptychenschichten bilden feuchte steile Hänge. In Bächen führen sie oft zu Wasserfällen. M ä c h t i g k e i t. Wegen der starken Spezialfaltung können nur Schätzwerte angegeben werden. Die bunten Aptychenschichten der Basis erreichen bis 20 m. Die Gesamtmächtigkeit liegt bei etwa 130 m. 37 Fossilführung und Alter. Vor allem die Grenzzone zu den Unterkreide-Aptychenschichten ist reich an Aptychen. Lamellaptychus SP., Punctaptychus sp. und Laevaptychus sp. finden sich nicht selten, Von nördlich der Hengstwald-Diensthütte stammt: Waldheimia sp. In Schliffen kommen fast immer reichlich Calpionella alpina (Lori.) und Radiolarien vor. Die Aptychenschichten gehören zum größten Teil dem obrren Malm an. Da die Grenzziehung zu den Unterkreide-Aptychendie Möglichkeit, daß Teile der schichten problematisch ist, besteht Aptychenschichten bis in die unterste Kreide reichen. V e r b r e i t u n g. Die Aptychenschichten begleiten den Nordrand des Kalkalpins in einem Streifen von der Hohen Brücke bis zur Küh-Alm. Zwischen Bäckenalm-Sattel und Zauschet und am oberen Kenzenmoos treten sie ebenfalls auf. Kleinere Vorkommen liegen in der Elmau. c. Kreide 1. Unterkreide A p t y c h e n s c h i c h t e n (Valendis? - Unterapt), n A u s b i 1 d u n g. Ohne deutliche Grenze gehen die Aptychenschichten des Malms in, die der Unterkreide über. Einen gewissen Hinweis auf die Grenzregion geben lediglich rötliche bis rotviolette, mergelige Kalke in den höchsten Malm-Aptychenschichten. Da geeignete Fossilien fehlen, lassen sich im Gelände Malm- und Unterkreideanteil nur bis auf eine etwa 30 m mächtige Übergangszone genau kartieren, In der Grenzzone treten weiße Fleckenkalke auf, die nach oben grünliche Farbtöne annehmen und mergeliger werden. Die Unterkreide-Aptychenschichten unterscheiden sich von denen des Malms nur durch die dunklen Flecken und die grünlichen Farben. Nach oben nehmen die Unterkreide-Aptychenschichten zunehmend grüne Mergel und Mergelkalke auf. Recht bezeichnend sind schlauchartige Gebilde, die mit einer rostigerdigen Masse gefüllt sind. Sie stellen vermutlich verwitterte Pyritkonkretionen dar. Etwa 15-20m über der Basis tritt ein Wetzsteinhorizont auf, der dem des Malms ähnelt. Nur fehlen hier die roten Farben fast ganz. Die Sandkalkbänke des Malms gleichen denen in den UnterkreideAptychenschichten. Sie wittern mit einer gelb-braunen Rinde an und führen ungerundete klastische Quarze. M ä c h t i g k e i t. Wie bei den Malm-Aptychenschichten ist eine genaue Mächtigkeitsangabe wegen der intensiven Spezialfaltung unmöglich. Die Mächtigkeit liegt bei etwa 100 m, örtlich vielleicht noch wenig darüber. 38 F o s s i 1 f ii h r u n g u n d A 1 t e r. Die Unterkreide-Aptychenschichten sind auf Blatt Linderhof recht fossilarm. KOCKEL, RICHTEID & STEINMANN (1931, S. 81) erwähnen: ,,Auf dem Stein“: ,,Oppelia“ sp. H. MI:YER fand nördlich der Bäckenalm: Pseudoosterella sp. (?) Roßstallblöße 1130 m: Pseudoosterella sp. (?) Mit Hilfe der von MEYI!K gefundenen Ammoniten konnte das Valendis nachgewiesen werden. Für die anderen Stufen der Unterkreide fehlt der Beleg durch Fossilien. V e r b r e i t u n g. Die Unterkreide-Aptychenschichten finden sich in mehreren schmalen Streifen nördlich der Bäcken-Alm, in z. T. sehr kleinen Aufschlüssen in der kalkalpinen Randzone zwischen Lobental-Bach und Küh-Alm, ,,Auf dem Stein“ und in der Elmau. Tannheimer Schichten (Oberapt - Oberalb), a A u s b i 1 d u n g. Die Hauptmasse der Tannheimer Schichten (,,Gault“) bilden weiche, dunkelgrünliche und schwärzliche Mergel, die intensiv verfaltet sind. Seltener finden sich rote, grüne, gelbe oder braune Mergel. Einige Kalkmergelbänke schalten sich immer ein. Aus den tektonisch stark zerrütteten Mergeln wittern mit Kalzit verheilte Klüfte aus. Im Gegensatz zu den griffelig zerfallenden Partnachschichten, neben denen sie an verschiedenen Stellen tektonisch liegen, verwittern sie blättrig. Oft ähneln sie den dunklen Mergeln der Allgäuschichten, mit denen sie im Gelände häufig verwechselt werden. Die Grenze zum auflagernden Cenoman ist auf Blatt Linderhof immer tcktonis:h überprägt. M ä c h t i g k e i t. Die Mächtigkeit liegt höchstens bei 50 m, schwankt jedoch wegen der tektonischen Beanspruchung. Fossilführung und Alter. Makrofossilien sind bisher von Blatt Linderhof nicht bekannt. Nach der reichen Mikrofauna umfassen die Tannheimer Schichten den Zeitraum von Oberapt bis Oberalb. ZBIL (1956, S. 387) beschreibt von den oberen Spitzgräben nördlich der Hengstwald-Diensthütte: Cibicides reicheli GAND. Lenticulina vonderschmitti (GAND.) Planulina schloenbachi (Rsuss) Dorothia gradata (BERTH.) Spiroplectinala annectens (PARKER & Pseudoclavulina gaultina (MOROZOWA) Ammodiscus gaultinus BRRTH. Marssonella oxycona (RFWSS) Globigerina infracretacea GLAESSN. JONXS) 39 Verbrei tun g. Die Vorkommen der Tannheimer Schichten sind ausschließlich auf das Gebiet der ,,Allgäudecke“ beschränkt. Als normales Hangendes der Unterkreide-Aptychenschichten kommen sie nördlich und südlich der Hengstwald-Diensthütte und in den Spitz-Gräben vor. An der Hohen Brücke, ,,Auf dem Stein“ und im Gebiet der Kälber-Alp transgredieren die Tannheimer Schichten - hier nur das Oberalb - auf Aptychenbzw. Allgäuschichten. Wegen der Ähnlichkeit mit den Mergeln der Allgäuschichten sind sie an der Kälber-Alp vermutlich weiter verbreitet als in der Karte dargestellt. Die kleinen Vorkommen in den Partnachscbichten im oberen Dreisäuler-Bach und an der Kleb-Alp sind eingeschuppt. 2. Oberkreide Cenoman - Turon, c-t Für die Sedimente der tieferen Oberkreide existiert bisher noch kein allgemein anerkannter und verwendeter Name. Die gebräuchliche Bezeichnung ,,Cenoman“ ist zum Teil irreführend, da erhebliche Turonanteile vorhanden sein können. A u s b i 1 d u n g, Neben vorherrschenden groben Konglomeraten und Breccien sind Mergel recht häuflg. Untergeordnet treten auch Sandsteine, Sandkalke und Kalke auf. Die Verteilung der Gesteine macht häufig den Eindruck einer statistischen Unordnung. Während im Norden (außerhalb des Blattbereiches) die Oberkreide lückenlos aus den Tannheimer Schichten hervorgeht, transgrediert sie im Süden bis auf den Hauptdolomit hinab. Die Gerölle der Konglomerate und Breccien (cc) bestehen aus allen Gesteinen des Kalkalpins, einschließlich aufgearbeiteter Cenomankomponenten, vom Hauptdolomit an aufwärts. Die größten Gerölle erreichen einen Durchmesser von 50 cm. Das Bindemittel ist kalkig-tonig. Die Farbe wechselt zwischen grau und rot. Seitlich verzahnen sich die grobklastischen Sedimente mit Sandsteinen, Sandkalken und Mergeln oder sie schalten sich in einzelnen Bänken in diese Gesteine ein. Bei den Sandsteinen (CS) existieren alle Ubergänge zwischen mürben, fast bindemittelfreien, oft glaukonitischen Grobsandsteinen, Quarz-Karbonat-Psammiten, Feinbreccien und sandigen Mergelkalken. Die Hauptmasse dieser Gesteine besteht aus dem Sand der Jura-Kieselkalke. Besonders die Kalksandsteine führen Orbitolinen in größerer Menge. Pflanzenhäcksel findet sich fast immer in den Psammiten. Die Farbe der dickbankigen Sandsteine spielt um ein grünliches Grau. Bei der Verwitterung färben sie sich braun, Die Farbe der meist weichen und schlecht geschichteten Mergel (cm) schwankt um ein grünliches Grau. Seltener kommen schwarze, rote, gelbe und braune Mergel vor. Ein mehr oder weniger großer Sandgehalt ist fast immer vorhanden. 40 Brrkrir. aus Feibrrkzir co,,,, Al&. Houptdolomit mit rinrrlnrn r,,,d,mrntrrrtr dm qrouqrune rm ohrrrn 7. Cenoman-Profil b!s /oustqroSrn Komponrntrn SchlICkQrrdlf~ Mirqri Ir11 brstrhrnd;calOm mrt mir dunnrn Sondkolkloqrn Houptdolomlt-Xomponrnlrn in den östlichen Höll-Gräben (nach KONZAN 1964). bei 1040 m Abb. 8. Cenomandiskordanz im Lichten-Bach. 1: Ccnoman-Mergel, Breccie, 3: Hauptdolomit (nach KONZAN 1964). 2: Cenoman- Exotische Gerölle (ce) Anden sich entweder in den Konglomeraten (Bockstall) oder in ,,Rosinenmergeln“ (Dreisäuler-Graben, Graben nördlich Dreier-Köpfl). Sie lassen sich mit keinem in der Nähe anstehenden Gestein in Verbindung bringen. Ihre Herkunft ist umstritten, Nach ZEIL (1955) gilt der Rumunische Rücken KOCKELS als Liefergebiet. Er lag nördlich des Oberostalpinen Sedimentationsraumes. Die Größe der Gerölle überschreitet 5 cm nicht. Sie bestehen aus roten Porphyren, Kieselschiefern und rosa und grünen Quarziten. Je nach Gesteinscharakter bildet die Oberkreide kleine Wände, Steilhänge oder feuchte Senken. Mächtigkeit. Sie ist nicht genau bestimmbar, bleibt aber mit großer Wahrscheinlichkeit unter 200 m. 41 Fossilführung und Alter. Die reichen Makround Mikrofaunen beweisen ein Alter von Cenoman bis Mittelturon. KOCKEL, RICHTER Ce STEINMANN (1931, S. 95 und 105) führen an (z. T. zitiert nach Bösu, SCHLOSSER und SömE) : Zwischen Bockstall und Geiselstein: Neithea aequicostata LAM. Pecten orbicularis Sow. Orbitolina concava LAM. Kenzen-Köpfel: ,,Cidaris” vesiculosa Gor.or:. Hintere Gruben: Turritella granulata Sow. Cerithium sp. Protocardia hillana Sow. Cardium sp. Venus faba Sow. Neithea aequicostata LAM. Neithea longicauda ORB. Pecten sp. Lima sp. Plicalula sp. Orbitolina concava LAM. Korallen Südwestlich Laubeneck: Scaphites aequalis Sow. Nt:uweid-Graben, Sefelwand-Alp, Dreisäuler-Graben: Barysmilia [- Stenosmilia] brevicaulis (FRoM.) Placocoenia irregularis REUSS ? Montastrea [= Phyllocoenia] sculpta (MICH.) Montastrea [= Phyllocoenia] exclusa (FRoM.) Montastrea [= Hydnophoropsis] thecalis (SöH1.K) Cladocora tenuis RIWSZ ,,Plesiastrea“ sulcato-lammellosa (MICH.) ,,Plesiastrea“ pseudolepida (Söme) ,,Plesiastrea“ edwardsi (Rsuss) ,,Plesiastrea“ cf. exsculpta (REUSS) ,,Plesiastrea“ aff. lepida (REUSS) Isastrea morchella RIXJSS Favia ammergensis SÖHLE Favia irrcgularis REUSS ? BaryphylEa turonensis FROM. Meandrina pseudo-michelini Söme Cyclolithes depressa SCHAI:H. Latomeandrea [= Latimaeandrea] astraeoides (REUSS) Latomeandrea [= Latimaeandrea] ataciana (MICH.) Latomeandrea [= Lalimaeandrea] duplex (FRoM.) Thamnasteria agaricites GOLDP. Thamnasteria media MICH. Thamnasteria composita Sow. 42 Thamnasteria confusa R~uss Thamnasteria [= Centrastrea] insignis (FRoM.) Dimorvhastrea funaiformis REUSS ,,Trochosmilia” ‘znfl&a RI:USS Aulosmilia l= Placosmilial cuneiformis (E. & H.) Actinastrea[= Astrocoeniu] minima (FR&.) Actinastreu [= Astrocoeniu] decuphylla (E. & H.) Actinastrea [= Astrocoenia] mugnijica (RWSS) Actinastreu [= Astrocoeniu] ramosu (E. & H.) Actinustrea l= Astrocoenial reticulutu (GwDP.) Actinastreu [= Astrocoeniu] tuberculutu (REUSS) Columastreu I= Columnastrueal striutu (E. & H.) Actinucis martiniana ORB. Actinacis eleguns REUSS Porites stell&ta Rsuss ? Heliopora purtschi Rsuss ? Polytremacis blainvilleuna 0~11. ,,Cyphastreu“ orbignyuna Rtiuss Synustraea splendida FROM. Hippurites sp. MI'YL:R fand im Neuweid-Graben: Plugioptychns sp. Hippurites sp. Im Dreisäuler-Graben bei 1130 m bargen HACN & ZEIL (1954, S. 13): Dentulium sp. Volutilithes gasparini ORB. Turitella cf. alternans ROEM. Turitellu div. sp. Asturte cf. subcostata OKB. Asturte aff. acuta REUSS Lucinu div. sp. Inoceramus sp. Von nördlich HAGN der Ghörigen-Köpfe beschreibt Curdium cenomanense ORB. Venus fabu Sow. Lucinu sp. Ostreu sp. Neitheu uequicostuta LAM. Pecten orbicularis Sow. Spondylus striatus Sow. Plicatulu inputu Sow. Exogyru sp. Orbitolinu concuvu LAM. Orbitolinu sp. Serpulu sp. KONZAN & ZEII. (1954, S. 10) fanden in den Spitz-Gräben Puzosiu cf. mayorianum Ottn. Guudryceras cf. mite HAUER Guudryceras sp. Buculitcs sp. (1964, S. 51): bei 1360 m: 43 Neithea cf. notabilis (MÜNSTER) Grammatodon cf. carinatus (Sow.) Astarte aff. nana REUSS Nucula sp. Außerdem erwähnt KONZAN von dort unbestimmbare Bruchstücke von Scaphites sp. Von der reichen Mikrofauna, die sich in fast jeder findet, wird nur eine Zusammenstellung ohne Angabe Fundpunkte gegeben “). Für das Cenoman: Praeglobotruncana stephani GAND. Praeglobotruncana stephani GAND. turbinata Rotalipora turonica BROTZ. Rotalipora globotruncanoides SIGAL Rolalipora reicheli MORN. Rotalipora apenninica (0. RBNZ) Rotalipora sp. Globotruncana stephani GAND. Globotruncana antiqua Reuss Sigmoilina sp. FrÖndiculariÜ sp. Marssonella oxwona (RECJSS) Marssonella SP.Lenticulina sp. Dorothia gradata PLUMMER Anomalinoides sp. ,,Bigenerina“ Tritaxia pyramidata (REIJSS) Gümbelina sp. Textularia sp. Orbitolina sp. Ammobaculites sp. Spiroplcctammina sp. Hyperammina sp. Glomospira sp. Placentammina sp. Haplophragmoides sp. Ostratoden Echinodermenreste Für das Turon: Globotruncana Globotruncana Globotruncana Globotruncana Globotruncana Globotruncana B, Die Bestimmung München. 44 Korallen und Schlämmprobe der einzelnen REICHEL lapparenti lapparenti BROTZ. lapparenti BROTZ. coronata BOLLI helvetica BOLLI renzi THALM. & GANFI. cf. renzi THALM. & GAND. der Mikrofaunen der Oberkreide erfolgte durch H. HAGN, Globotruncana angusticarinata GANV. Globotruncana marginata Reuss Globotruncana sigali REICHEL Globotruncana stephani GAND. Praeglobotruncana stephani CAND. turbinata Rotalipora globotruncanoides SIGAI. Rotalipora turonica BROTZ. Praeglobotruncana delrioensis (PLUMMER) Lenticulina Sp. Frondicularia sp. Epistomina sp. Verneuilina Sp. Dorothia sp. Gyroidina sp. Marssonella SP. Globorotalites sp. Globigerina hoelzli HAGN & ZEIL Globigerina sp. Globigerinella sp. Spiroplectinata sp. Spiroplectammina Sp. Heterohelix sp. Tritaxia tricarinata (R~uss) Triplasia sp. Heterostomella sp. Loxostomum sp. Orbitolina sp. Stensioeina sp. Schackoina sp. Ammodiscus sp. Dentalina sp. Cenosphaera sp. Nasselarien Ostratoden Spongienreste. REICHEL Verb r e i tun g. Die Gesteine des CenomaniTuron bauen Teile der Gipfelregion zwischen Bockstall und Kälber-Alp auf. Zwischen Hauptkamm und Sägertal füllen sie mehrere Mulden, Im Linder Wald tauchen turone Gesteine an verschiedenen Stellen unter dem Hangschutt auf. Südlich Linderhof bildet das Cenoman den Kern des Ammerwalder Muldenzuges. Nördlich des Kuchel-Berges zieht sich eine kleine Cenomanmulde hin. Kleinere Vorkommen liegen in der Elmau, am Kohl-Bach, auf der Tischlahner Wand und nördlich des Dreier-Köpfls. 11. Flysch-Zone a. Allgemeiner Zwischen den Kalkalpen begleitet ein meist schmaler Ostalpen. Der ursprüngliche Uberblick im Süden und dem Helvetikum im Norden Streifen von Flyschsedimenten den Rand der Ablagerungsraum lag südlich des helveti45 sehen Ablagerungsgebietes bzw. nördlich des penninischen. Die Ausbildung des ,,Ostalpinen Flysches“ bleibt auf die ganze Erstreckung erstaunlich gleichmäßig. Im Gegensatz dazu stehen die ,,Flysche“ weiter im Westen, die verschiedenen Ablagerungsräumen und Decken angehören. Im folgenden wird für die tektonische Einheit der Ausdruck ,,FlyschZone“ und für die Fazies ,,Flysch“ benutzt. Die Flyschsedimente werden durch eine Anzahl bestimmter Eigenschaften charakterisiert, die nicht alle immer deutlich ausgeprägt sein miissen. Der Flysch besteht aus eintönigen Wechsellagerungen von Tonsteinen, Mergeln, Mergelkalken, Kalken, Sandkalken, Sandsteinen und Grauwacken, die oft rhythmisch sedimentiert wurden und häufig Sedimentstrukturen zeigen (“graded bedding”, Strömungsmarken, Fließstrukturen etc.). Die Flyschsedimente lassen sich nur in Serien gliedern, die neben wenigen Leitgesteinen zum größten Teil untypische Durchläufergesteine enthalten. Auffallend ist die Fossilarmut. Selbst Mikrofossilien finden sich meist nur in einzelnen Bänken. Dagegen treten Lebensspuren (Grabgänge, Fraß- und Kriechspuren) relativ häuflg auf. Flyschsedimente entstehen in tektonisch unruhigen Räumen kurz vor, oder während größerer Bewegungen in den Nachbargebieten. Sie werden häufig vom Ende der gleichen Faltung noch mit erfaßt. Die folgenden, die Flysch-Zone betreffenden Abschnitte beruhen auf den Ergebnissen von REICHELF' (1955). b. Schichtenfolge der Flysch-Zone 1. Unterkreide K a 1 kg r u p p e (Barreme bis Apt), fk Synonyma: Tristelschichten, Tristel-Serie, Flyschkalkgruppe. Der in der Literatur weit verbreitete Name ,,Tristelschichten“ wurde von ZACHER in den Erläuterungen zu Blatt Füssen durch den nicht gerade glücklichen Ausdruck ,,Kalkgruppe” ersetzt, um Mißdeutungen mit gleichartigen Schichten der Falknisdecke zu entgehen, die nach Ansicht TRÜMPYS ') nicht mehr dem Unterostalpin angehört, sondern wie die Flysch-Zone nordpenninisch ist. Um wenigstens in den Erläuterungen zu den entsprechenden geologischen Karten eine einheitliche Nomenklatur zu verwenden, wird der Ausdruck ,,Kalkgruppe“ im folgenden weiter benutzt. Aus bi 1 dun g. Die Kalkgruppe bildet, wie fast überall, die Basis der Flysch-Zone. Sie tritt, wie die anderen Flyschgesteine, auf Blatt Linderhof nur im Lobental auf. Geschlossene größere Vorkommen ‘) Nach einem Vortrag 46 vom 14. 5. 1965 in Berlin, fehlen, In der Hauptsache besteht die Kalkgruppe aus dunkelbis blaugrauen, teils sandigen Miliolidenkalken. Die Bankdicke schwankt zwischen 0,2 und 1 m. Neben den Miliolidenkalken treten noch Feinbreccien auf (Tristelbreccie). Schliffe durch die Miliolidenkalke zeigen in einer dichten Grundmasse Milioliden, sandschalige Foraminiferen, Orbitolinen und Bruch von Echinodermen und Bryozoen. Die Schalen der Mikrofossilien sind häufig pyritisiert. Weiterhin treten auf: Eckige Quarze, seltener Orthoklas, Muskovit, Biotit, Glaukonit und Kohlepartikel. Zwischen die harten Bänke, die zum Teil auch aus dunklen Kieselkalken, Sandkalken und gelblichen reinen Kalken bestehen, schalten sich bis 1 m mächtige schwarze Mergelschiefer ein, die eben spalten. Auch grünlich-graue milde Mergel und graue Kalkmergel fehlen nicht. M ä c h t i g k e i t. Die aufgeschlossene Mächtigkeit erreicht auf Blatt Linderhof etwa 50 m. F o s s i 1 f ü h r u n g u n d A 1 t e r. Funde von Orbitolina lenlicularis TAM., Orbitolina conoidea GRAS, Orbitolina aff. conica (BLUMENBACH) und Salphgoporella muehlbergi LOR. beweisen das Barreme-Apt-Alter. Außerdem fanden sich : Textularia sp. Spiroplectammina sp. Trocholina sp. Trocholina infragranulata Gaudryina sp. Lenticulina sp. Miliola sp. Milioliden Rotaliiden Radiolarien Echinodermenreste Bryozoenreste. Verbreitung: Die Kalkgruppe tritt nur im Süden der FlyschZone im Loben-Tal und am Aschenfleck-Moos auf. Quarzit-Serie (Alb), fg Synonyma: Flysch-Gault, Gault. Die Grenzregion zur liegenden Kalkgruppe ist bisher im Trauchgauflysch noch nicht bekannt geworden. Der Obergang erfolgt vermutlich allmählich. A u s b i 1 d u n g. Als typischste Gesteine erscheinen graugrüne, dunkelund olivgrüne, dichte glaukonitische Quarzite 8). Der muschelig-glasige Bruch zeigt häuflg Fettglanz (sog. ,,Ölquarzite“). Die grauen Quarzite gehen aus dichten Kalksandsteinen hervor. “) Als Quarzite bczcicl7net. werden hier Quarzpsammite mit kicsligem Bindemittel Im Dünnschliff zeigen sich eckige bis leicht gerundete Quarze mit verunreinigter Kieselsäure als Bindemittel, viel Glaukonit, seltener Biotit, Pyrit, Kohleflitter und Mergelfetzen. Die Quarzite verwittern zunächst zu hell klingenden Scherben, die in poröse, braune bis schmutzig-gelbe Sandsteine übergehen. Bei den Quarziten fällt die gute Bankung auf (O,l--2,5 m). Weitere harte Bänke werden von graublauen Kieselkalken und grauen bis bräunlichen Kalksandsteinen aufgebaut, die denen der Kalkgruppe ähneln. Jedoch enthalten sie statt der Milioliden reichlich Globigerinen. Sie sind vermutlich in den unteren Teil der Serie zu stellen. Zwischen die härteren Bänke schieben sich bis zu 1 m mächtige Bänke von schwarzen und graugrünen, seltener roten und feuergelben Mergeln und Tonen ein. In Verbindung mit den Quarziten finden sich besonders tiefschwarze Tonmergel. M ä c h t i g k e i t. Sie erreicht maximal 50 m. In Dünnschliffen und SchlämmFossilführung und Alter. proben fand REICHELT (1955, S. 22123): Globigerina sp. Marssonella sp. Spiroplectammina sp. Dictuomitra sp. Proteonina complanata FRANKE ? Radiolarien Spongiennadeln Echinodermenreste Bryozoen. Aus den Fossilfunden und der Lage der Quarzitgruppe im Schichtenverband ergibt sich ein Alb-Alter. Verbrei tun g. Die Quarzitgruppe tritt auf Blatt Linderhof nur zwischen Lobentalbach und P. 1023 auf. U n t e r e B u n t e M e r g e 1 (hohes Alb bis unteres Cenoman) Synonym: Gaultgrenzmergel. Aus b i 1 du n g. Die Unteren Bunten Mergel ersetzen im Süden die Ofterschwanger Schichten der Nordfazies. Vielfach fehlen beide. Die Unteren Bunten Mergel bestehen aus einer Wechsellagerung dünner Kalkund Kieselkalkbänke (1-10 cm) mit graugrünen, roten und schwarzen Tonmergeln. Manchmal überwiegen die Mergel, in die dann Linsen und Bänkchen von grünen Quarziten eingeschaltet sind. M ä c h t i g k e it. Die Mächtigkeit variiert zwischen 0 und 10 m. Fossilführung und Alter. REICHELT (1955) erwähnt aus den Unteren Bunten Mergeln eine tektonisch stark beanspruchte Fauna mit vermutlich einkieligen Globotruncanen, die auf unteres Cenoman deuten. V e r b r e i t u n g. Lobental-Bach 48 2. Oberkreide R e i s e 1 s b e r g e r S a n d s t e i n (mittleres Cenoman - Unterturon), fs Synonyma: Hauptflyschsandstein (Nordfazies), Grenzsandstein (Südfazies), Schwabbrünnen-Serie (Liechtensteiner Flysch). Au s b i 1 d u n g. Mit dem Reiselsberger Sandstein verschwinden zunächst die Unterschiede zwischen Nord- und Südfazies. Der Reiselsberger Sandstein bildet mit seinen dickbankigen (0,5-3 m) feinen oder groben Sandsteinen die typischste Serie der Flysch-Zone. Frisch besitzen die glimmerreichen Sandsteine eine graue bis blaugraue Farbe. Bei der Verwitterung bildet sich eine braune mürbe Rinde. Das Bindemittel i#st stets kalkig. Die groben Anteile treten vor allem an der Basis und im oberen Teil der Serie auf. Sie bestehen aus Quarz, Felds’päten, kalkigem Material, Muskovit, Serpentinit, Glimmerschiefer, Gneis und phyllitischen Tonschiefern. In Dünnschliffen kommen noch Biotit, Kalkspat und seltener Zirkon, Granat, Pyrit und Pflanzenhäcksel hinzu. Seltener treten dünnplattige des erheblichen Muskovitgehaltes spalten. bräunliche Sandsteine auf, die wegen ausgezeichnet nach den Schichtflächen Die sogenannten Zwischenschichten bestehen aus 1 bis maximal 5m mächtigen Mergellagen in der Fazies der Piesenkopf-Serie. In ihnen wechseln graugrüne Mergellagen (2-5 cm) mit harten, dünnplattigen Kalken (3-20 cm) ab. Im oberen Teil des Reiselsberger Sandsteines schalten Mergel ein, die zu der Piesenkopf-Serie überleiten, M ä c h t i g k e it. Die Mächtigkeit von etwa 200 m im Norden auf etwa sich zunehmend des Reiselsberger Sandsteins 10 m im Süden ab. nimmt Fossilführung und Alter. Bisher sind aus dem Reiselsberger Sandstein des Trauchgaus noch keine Fossilien bekannt geworden. Das Alter ergibt sich so indirekt aus dem Alter der Unteren Bunten Mergel bzw. der Ofterschwanger Schichten (höheres Alb bis unteres Cenoman) im. Liegenden und dem Alter der Piesenkopf-Serie (oberes Oberturon bis Coniac). V e r b r e i tun g. Lobental-Bach. P i e s e n k o p f - S e r i e (höheres Turon bis Coniac), Piesenkopfkalk, Piesenkopfschichten, tenstein - Vorarlberg). Au s b i 1 d u n g. Die Piesenkopf-Serie tritt bereich der Flysch-Zone auf. Plankner-Serie Synonyma: 4 vornehmlich fp (Liechim Nord- 49 Sie geht allmählich und unter Abnahme hervor. unter Aufnahme von Mergeln und Kieselkalken der Sandsteine aus dem Reiselsberger Sandstein Basal, örtlich auch in höheren Teilen, erscheinen l-5 cm mächtige rote Tonlagen und -linsen, die faziell den Oberen Bunten Mergeln entsprechen. Die Hauptmasse der Piesenkopf-Serie wird von einer Wechsellagerung harter Bänke mit weichen Mergeln aufgebaut. Die harten Bänke bestehen aus dünnplattigen Kieselkalken, dichten Kalken und Mergelkalken von 1-5 cm, seltener bis 15 cm Mächtigkeit. Die Farbe der Mergel und Tone wechselt zwischen grau- bis olivgrün, grau, blaugrau und gelb. M ä c h t i g k e i t. Die Mächtigkeit nimmt von Norden (200 m) nach Süden zugunsten der hangenden Zementmergel-Serie ab. Stellenweise fehlt die Piesenkopf-Serie im Süden ganz. Fossilführung und Alter. Im Gegensatz zum fossilleeren Reiselsberger Sandstein führt die Piesenkopf-Serie eine reiche Mikrofauna, die eine exakte Altersdatierung ermöglicht. RBICHBI.T (1955, S. 33) fand in Schlämmproben und Schliffen: Globotruncana Globotruncana Globotruncana lapparenti lapparenti lapparenti lapparenti tricarinata coronata Ammodiscus sp. Cadosina sphaerica Pithonella BROTZ. QUBREAU BOLLI KAUFM. ovalis LOR. aspera (EHRENBERG) Globigerina Gümbelina sp. Rhizamminen Trochamminen Radiolarien. Die Piesenkopf-Serie setzt demnach vermutlich mit IJnterturon ein. Sie reicht bis an die Grenze Coniac-Santon. V e r b r e i t u n g. Tiefen-Bach, Alter-Hütten-Graben, dem höheren Z e m e n t m e r g e 1 - S e r i e (Untersanton bis Untercampan), fz Synonyma: Jüngerer Kieselkalk, Birnwangschichten (Oberstdorfer Decke), Graue Leimcrnschichten. Aus b i 1 du n g. Die Zementmergel-Serie ist vor allem im Süden der Flysch-Zone vertreten. Sie besteht aus einer eintönigen Wechsellagerung dunkelgrauer bis schwärzlicher Mergelkalke und blaugrauer Sandkalke. Die scherbig zerfallenden Mergelkalke werden 0,5 bis 1 m, seltener bis 2 m mächtig und führen häuflg Lebensspuren. Die Sandkalke, die in reine Kieselkalke übergehen können, verwittern mit einer rötlichen bis hellbraunen Rinde. 50 Der Kieselsäurereichtum führt zur Bildung von Hornsteinen. Sehr charakteristisch ist für die Sand- und Kieselkalke eine bis in mikroskopische Bereiche nachweisbare Feinschichtung. Manchmal tritt “graded bedding” in der Form auf, daß die basalen Sand- oder Kieselkalke nach oben in scherbige Mergelkalke übergehen, aus denen durch zunehmenden Tongehalt normale Mergel entstehen. Diese Erscheinungen trifft man jedoch nur im Norden an (Schüttung des sandigen Materials von Norden!), im Süden sind die Zementmergel durchweg feinkörnig ausgebildet. M ä c h t i g k e i t. Wegen der intensiven Spezialverfaltung ist eine Mächtigkeitsangabe schwierig. REICHELT (1955) nennt 300 m als Maximum, ZACHER (1964) 500m als Minimum. Ebenso schwierig bleibt eine Fossilführung und Alter. Altersdatierung, da bisher noch keine leitende Fauna gefunden wurde. Aus dem Alter von Picsenkopf-Serie und Hällritzer-Serie läßt sich auf ein Alter von Untersanton bis tiefstes Campan schließen. V e r b r e i t u n g. Lobental-Bach, Herziges Bergl. 111. Quartär 8. Pleistozän Fernmoräne der Würmeiszeit Die inneralpinen Eismassen drangen einmal als Seitenzweig des Lechgletschers über den Paß von Ammerwald, zum anderen vom Loisachgletscher her über das Elmautal bis auf das Blattgebiet vor. Die Hauptmasse des Moränenmaterials stellen kalkalpine Komponenten. Die Ferngeschiebe bestehen meist aus Amphiboliten und G,ranitgneisen, Glimmerschiefern, Paragneisen und Epidotschiefern. Seltener Anden sich Serpentinite, Hornblendeschiefer und Eklogit. Die Höhenlage des Höchsteisstandes lag im Ammergebirgshauptkamm bei etwa 1450 m. Am Südostrand des Blattes bei etwa 1600 m (nach Funden von Kristallingeschieben). Die Verbreitung von Fernmoränen längstal (Kuchelschlag, Gebiet südlich beschränkt Linderhof) sich auf das Ammerund den Ammer-Wald. Lokalmoräne Größere Lokalmoränen Anden sich nur am Nordhang des Ammergebirgshauptkammes. Die Lokalmoränenwälle in den südlichen Gebieten sind bedeutungslos. Sie entsprechen vermutlich dem Gschnitz- und DaunStadial. Genauere Einstufungen sind nicht möglich. 51 Spätglazialer Schotter und Seeablagerungen Der durch die Füssener Bucht vorstoßende Lechgletscher riegelte den Abfluß der Seitenbäche ab und staute sie zu Seen auf, deren Spiegel in Höhen bis 1200 m lag. Auf die Stauwirkung des Lechgletschers gehen die Schotterflächen im Lobental zurück. Ein Seitenzweig des Loisachgletschers staute den Kuchelbach auf und führte dort zur Sedimentation von Bändertonen, die hier mit bis zu 5 cm großen Erratica durchmischt sind. Ein für das ganze Blatt typischer Aufschluß befindet sich im Sägertal. Die Abfolge der Sedimente ist mit geringen Abweichungen für die ganze Umgebung gültig. c-- SE Abb. 9. Uändertonc und Schotter im Sägertal. Die Verbauung spielte sich dort wie folgt ab: 1. Vorrücken des Eises, in den oberen Teilen Schotter, in Eisnähe Bändertone O), 2. Vorrücken der Schuttkegel, zunächst Ablagerung schräggeschichteter Schotter, dann flach liegender Schotter. 3. Erneute Sedimentation von Bändertonen durch Eisvorstoß. 4. Höchststand der Vereisung, Vordringen des Eises über die Seesedimente. 5. Rückzug des Eises mit örtlichen Rückzugsmoränen. Neben den Bändertonen und Schottern lagerten sich örtlich untergeordnet auch Seekreiden ab. b. Holozän Postglazialer Sie finden aus Gebieten Neualp-Grieß. Schotter und Terrassenränder sich im Ammerlängstal und den südlichen Seitentälern, die relativ schnellerer Hebung kommen, so im Elmautal und im “) Die basalen Bändertone (KOCKEL, RICHTER zur Zeit im Sägertal nicht aufgeschlossen. 52 & STEINMANN 1931, S. 118) sind Die Schotter des Neualp-Grießes fallen mit etwa 3’ nach Süden ein. Sie führen - wenn auch selten - Gerölle von Raibler Sandsteinen, die vom Schlösse1 über den Fischbach nach Süden transportiert wurden. Durch das Delta des Fischbaches wurde der Neualpbach nach Osten abgelenkt. Die Schotter des Elmau-Grießes lieferte der wasserreiche Kuchel-Bach, der durch seine Schotter den Elmau-Bach aufstaute. Aus beiden Schotterflächen wurden bis 30 m hohe Terrassenkanten herauspräpariert. Weniger deutliche Terrassen begleiten das Linder Grieß. Bcrgschlipf Sie entstehen durch starke Oberfeuchturig in mergelig-tonigen Gesteincn. Schon seit mehreren Jahrzehnten l”) ist der Bergschlipf am Reiselsbcrg in Bewegung, der zeitweilig den Lobental-Bach aufstaute. Hier gleiten in der Hauptsache Malm- und Unterkreide-Aptychenschichten ab. Vor einigen Jahren rutschten die Partnachschichten und die Mergel der Tannhcimer Schichten im oberen Dreisäuler-Bach ab. Die Stirn dieser Gleitmasse, die seinerzeit Linderhof bedrohte, liegt bei 1300 m. Sie ist mit großen Blöcken von Partnachund Wettersteinkalk durchsetzt. Ebenfalls in den Mcrgeln der Partnachschichten und des Oberalbs liegt der Bergschlipf an der Kleb-Alp, der sich im Herbst 1960 in Bewe- ‘“) 15. 6. 1915. 53 gung setzte und innerhalb einer Woche die Almwiesen und einen großen Teil des Waldes vernichtete. Auch hier wurden bis zu 10 ms große Blöcke mitgerissen. Unterhalb der Klebalp-Diensthütte stauchten die Mergelrnassen den Torf des Moores bis zu 3 m auf. Bergsturz, Blockschutt Der größte Bergsturz liegt in der oberen Elmau. Er besteht in der Hauptsache aus Hauptdolomit. Er dürfte dadurch entstanden sein, daß mit dem Abschmelzen des Eises das Widerlager für die steilen Hänge fehlte. Er verbaute die Talwasserscheide und leitete dadurch die EnningLahne nach Norden ab. Kleinere Bergstürze finden sich nördlich der Hochplatte, in der Umgebung des Vorderen Scheinberges und an der Sefelwand. Hangschuttkegel, Hangschutt und Verwitterungsdecke Die Bildung junger Schuttmassen hängt von den anstehenden Gesteinen und ihrer tektonischen Beanspruchung ab. Die größten und ausgedchntesten Schuttfächer und -halden bildet der Hauptdolomit. Die mergeligen Gesteine der Partnachschichten, der Kössener Schichten, des CenomaniTuron und die Gesteine der Flysch-Zone verwittern tiefgründig und sind deshalb meist nur in tiefen Anrissen aufgeschlossen. Relativ unabhängig von der Lithologie ist ein fast immer vorhandener Schuttschleier, der durch die Vegetation noch verdichtet wird. Bachschuttkegel Die mehr oder weniger großen Bachschuttkegel liegen überall da den jiingsten Ablagerungen auf, wo das Gefälle nachläßt und sich damit die Transportkraft des Wassers verringert. Sie sind weit verbreitet. Moor und anmooriges Gelände Vor allem auf den wasserundurchlässigen Böden der Partnachschichten, Kössener Schichten und der Oberkreide sowie auf pleistozänen Sedimenten finden sich kleine Moore, die jedoch keine Bedeutung haben, Eine spezielle Untersuchung der Moore steht noch aus. 54 D. Lagerungsverhältnisse 1. Kalkalpine a. xltere Bearbeitungen Ein allgemeiner Erforschungsgeschichte spcziclle Problematik werden. (Tektonik) Zone und tektonische Problematik Uberblick wurde bereits im Abschnitt über die gegeben. Im folgenden soll nun näher auf die der Tektonik auf Blatt Linderhof eingegangen Kramer-Masse Abb. 11. Tektonisclx ( aus KOCKEL, Karte dcs Ammergebirges RICHTEK & STEINMANN nach KOCKEI 1931). 55 Die Frage, mit der sich alle Bearbeiter der letzten Jahre auseinandersetzen mußten, besteht in der Befürwortung oder Ablehnung eines Deckenbaues innerhalb der ostalpinen Decke. Bisher unterschied man zwei Decken - ,,Allgäudecke“ und ,,Lechtaldecke“ - die von Süden übereinander geschoben wurden. Bei späteren Faltungen versteilten sich die Schubbahnen. Sie wurden in die Faltung mit einbezogen. Durch die Erosion wurde stellenweise die obere tektonische Einheit entfernt, so daß Fenster oder Halbfenster entstanden. Die Oberschiebungsweite der ,,Lechtaldecke“ auf die ,,Allgäudecke“ wurde von KOCKEL, RICHTER & STEINMANN (1931, S. 192) mit mindestens 225 km angegeben, von SPENGLER (1953) sogar mit mehr als 50 km! KOCKIIL, RICHTER & STEINMANN (1931) unterscheiden auf Blatt Linderhof im Norden die ,,Allgäudecke“ und im Süden die ,,Lechtaldecke”. Von der ,,Lechtaldecke“ spalteten sich die ,,Teufelstätt-“ und die ,,HennenkopfTeildecke“ ab. Nachdem HAMANN & KOCKEL (1956) und D. RICHTER (1957) in den Allgäuer Alpen nachweisen konnten, daß ,,Allgäudecke” und ,,Lechtaldecke“ störungslos zusammenhängen und ZACHER (1959, 1961), BORNHURST (1958) und JACODSHAGEN & KOCKEL (1960) in den Vilser Alpen normale tektonische Zusammenhänge zwischen den beiden Vilser ,,Decken“ feststellten, kam der Deckenbau in den Nordalpen ins Wanken. Bei einer Annahme von etwa 25 km Schubweite der ,,Lechtaldecke” müßten sich zwischen den östlichen Vilser Alpen und dem Ammergebirge irgendwelche Anzeichen für einen derartigen Vorschub finden lassen. Solche tektonische Zonen, etwa in Form von großen Diagonalstörungen oder stark gestörten Streifen, fehlen aber. Obwohl Schubweiten von einigen Kilometern nicht zu leugnen sind (Hennenkopf, Teufelstättkopf), wird ein Deckenbau innerhalb der ,,Lechtaldecke“ von allen jüngeren Eearbeitern abgelehnt. Die ,,freie Tektonik“ des Deckenbaus wurde durch die ,,gebundene Tektonik“ mit Pilzsätteln und Beutelmulden abgelöst. In diesem Bauplan haben auch Schuppen Platz, deren Schubweite einige Kilometer nicht übersteigt. Von Süden nach Norden lassen sich die nachstehenden größeren tektonischen Elemente unterscheiden (vgl. Beilage 1). b. Falten- und Schuppenstrukturen 1. Nordflügel der Neidernach-Mulde 2. Synklinalgebiet südlich des Frieder 3. Oberauer Sattel 4. Kieneck-Kreuzspitz-Gipfelschuppe 5. Sockelmasse der Kieneck-Kreuzspitz-Gipfelschuppe 56 6. Ammerwalder Muldenzug 7. Hochplatte-Sattel 8. ,,Großer Muldenzug“ 9. Teufelstättkopf-Schuppe 10. Hennenkopf-Schuppe 11. Gebiet um die Obere Alp 12. Kälberalp-Gebiet 13. Randzone Die Beschreibung der tektonischen Elemente kann nur nach den Ergebnissen einer normalen Kartierung erfolgen, da spezielle tektonische LTntersuchungen - besonders kleintektonische - noch nicht durchgeführt wurden. 1. Nordflügel der Neidernach-Mulde Südlich des Zwergenberges taucht der Hauptdolomit der Geier-Köpfe steil zum Plansee hin ab. Diese Zone zieht sich bis zum Sunken-Kopf hin. Sie bildet den im Hauptdolomit liegenden Nordflügel der NeidernachMulde, die weiter im Süden folgt. Plattenkalk und Kössener Schichten der Muldenfüllung erreichen das Blattgebiet nicht mehr. 2. Synklinalgebiet südlich des Frieder KOCKBI., RICHWR & STEINMANN rechneten das Gebiet südlich der FriederSpitz zur Neidernach-Lahnenwies-Mulde. VIIIAI. (1953) und LINKI (1963) ziehen die Lahnenwies-Neidernach-Mulde bis zum Scharfeck. Wie im Osten stoßen Lahnenwies-Neidernach-Mulde und Oberauer Sattel entlang einer Störung aneinander. Die starre Hauptdolomitunterlage reagierte auf die Faltung mit einer kräftigen Zertrümmerung, während der Plattenkalk sich in Falten legte. Die Falten zwischen Scharfeck und Frieder sind mehr oder weniger nordvergcnt. Die durch einen Sattel gedoppelte Frieder-Mulde läßt sich nach Osten bis zum Südhang des Saurückens verfolgen. Nach Westen setzt sie sich in der Mulde zwischen Kreuz-Spitzel und Schellschlicht fort. Der weitere Verlauf nach Westen ist unklar. Südlich daran schließt sich der Frieder-Sattel an, dem nach Süden die L,aus-Bühel-Mulde folgt. Die Kössener Schichten dieser Mulde werden Der Frieder-Sattel streicht nach z. T. vom Plattenkalk überschoben. Westen zur Schellschlicht und scheint sich südlich der Geier-Köpfe bis zum Erz-Bach hinzuziehen. Er würde dann die östliche Fortsetzung des Archbach-Zwieselbach-Sattels darstellen. Der Westteil des Gebietes ist erheblich stärker gefaltet als der Ostteil, in dem sich nach der Elmau zu die Falten ausglätten. Die spezialgefaltete Mulde zwischen Scharfeck und Frieder stellt nach KONZAN (1964) die direkte Fortsetzung der Lahnenwies-Mulde dar, wobei 57 Abb. 12. Frieder-Mulde und -Sattel in der Scharte zwischen Frieder und Friedcr- Spitz H. von Westen. Photo: P. KONZAN. K: Kössener Schichten, Pk: Plattenkalk. die Verbindung über die Elmau durch Störungen (wegen der schlechten Aufschlüsse nicht nachweisbar) unterbrochen wird. Die verschiedenartigen Muldenfüllungen (Plattenkalk und Kössener Schichten im Westen, Jura und Unterkreide in der Lahnenwies-Mulde) und ihre unterschiedliche Höhenlage resultieren aus dem Auf- und Abtauchen der Muldenachse. Die Malm- und Unterkreide-Aptychenschichten in der Elmau lassen sich nach KONZAN (1964) durch das Abtauchen der Stepberg-Mulde (außerhalb des Blattbereiches) in Verbindung mit einem Störungssystem erklären. Von Süden werden sie demnach vom Hauptdolomit der Kramer-Ofenberg-Masse überschoben. Nach LINKE (1963) schwenkt die uberschiebung, die im Osten Lahnenwies-Mulde und Oberauer Sattel trennt, in eine lange diagonale Seitenverschiebung ein, so daß die Aptychenschichten in der Elmau einen nach Süden versetzten Teil der Lahnenwies-Mulde darstellten. 3. Oberauer Sattel Nördlich an das Frieder-Gebiet schließt sich der Oberauer Sattel an. Beide Elemente stoßen von der Elmau an mit tektonischem Kontakt aneinander. Erst weiter im Westen besteht ein normaler Zusammenhang. Die noch nördlich des Brünstels-Kopfes (Blatt Oberammergau) im Sattelkern aufgeschlossenen Raibler Schichten fehlen im Westen. Der Oberauer 58 Sattel bildet hier eine reine Hauptdolomitantiklinale. In der Elmau liegt eine Achsendepression des Sattels, der in Höhe des Frieder-Nordgipfels wieder kulminiert. Nach Westen läßt sich der Oberauer Sattel bis zum Grat zwischen Kreuz-Spitzel und Kreuz-Spitz verfolgen. Typisch für den Oberauer Sattel ist ein mit 20-30° einfallender, ruhig gebauter Südflügel und ein steil einfallender spezialgefalteter Nordflügel. Zwischen Oberauer Sattel und der Kieneck-Kreuzspitz-Gipfelschuppe liegt noch eine gedoppelte Mulde, die sich im Hauptdolomit des Kienecks nur in einer schwachen Flexur bemerkbar macht. Im Bereich der Elmau verschwindet die Mulde zunächst wegen des geringen Faltentiefganges. Vom Nordhang des Frieders über das Kreuzloch ist sie dann bis zum Südgrat der Kreuz-Spitz zu verfolgen. Wie der Oberauer Sattel verläuft sie nur im Hauptdolomit. 4. Kieneck-Kreuzspitz-Gipfelschuppe Sic ist ein Teil der an der Notkar-Spitz (Blatt Oberammergau) beginnenden Zone, in der in der Gipfelregion der Hauptdolomit von Süden her auf eine Sockclmasse von Hauptdolomit bis Kössener Schichten aufgeschoben wurde. An der Kieneck-Alp überfährt der Hauptdolomit entlang einer mit etwa 40° nach Süden einfallenden Oberschiebung Plattenkalk und Kössener Schichten, die hier der Sockelmasse noch aufliegen. Am Westabfall zur Elmau biegt die Uberschiebungsbahn gemäß dem südlichen Einfallen nach Südwesten um. Weiter im Westen ist die Oberschiebung weit weniger gut zu verfolgen, da sie einmal nur innerhalb des Hauptdolomitcs verläuft, zum anderen große Schuttmassen die oberschicbung verhüllen, die außerdem unterhalb des Frieders in nahezu unbegehbaren Wänden verläuft. Im vorderen und hinteren Krotten-Graben (westlich der Elmau) folgt über der Uberschiebung, die hier mit etwa 65O einfällt, sogleich die Kreuzspitz-Mulde, deren Nordflügel am Kreuzkuchel bei P. 1123 schon von ihr erfaßt wird. Westlich der Kreuz-Spitz schwenkt sie nach Nordwesten um und überschiebt zwischen Kreuz-Spitz und Kuchel-Berg eine kleine Plattenkalkmulde. In den Wänden zwischen Kreuz-Spitz und Neualp-Bach läßt sich die Störungsfläche mit etwa 30’ Einfallen gut nachweisen. Die Basis der Schuppe und z.T. auch die oberen Partien der Sockelmasse sind stark zerrüttet und mylonitisiert. Anhand dieser Mylonitzone läßt sich die Schuppe noch weiter nach Westen verfolgen. Auf dem Weg zur Neualp-Hütte durchquert man zwischen 1500 und 1600 m eine breite Mylonitzone, die auch in den Nordhängen der Geier-Köpfe vorhanden 59 ist. Ganz deutlich tritt sie am Zwergen-Berg in Erscheinung. Hier ist bis südlich des Westgipfels der Geier-Köpfe zwischen etwa 1500 und 1800 m keinerlei Schichtung mehr erkennbar. Der Hauptdolomit wurde hier vollständig mylonitisiert. Weiter nach Westen oder Stidwesten läßt sich die Gipfelschuppe nicht mehr verfolgen. Möglicherweise verläuft die Schuppenbahn dann in den steilen Einrissen nördlich des Schell-Baches. 5. Sockelmasse der Kieneck-Kreuzspitz-Gipfelschuppe Nur an der Kieneck-Alp und zwischen Kuchel-Berg und Kreuz-Spitz blieben Plattenkalk und Kössener Schichten bzw, nur der Plattenkalk im Hangenden des Hauptdolomites der Sockelmasse erhalten. An der Kieneck-Alp nberschiebung kaum liegende Hauptdolomit sind Plattenkalk und Kössener beeinflußt worden. Sie fallen mäßig steil nach Süden ein. Schichten von der wie der darunter Südlich des Kuchel-Berges finden sich im oberen Teil der Sockelmasse zwei kleine Mulden, die aber keine Bedeutung besitzen. In der Hauptsache besteht die Sockelmasse aus einem über 1000 m mächtigen Hauptdolomitpaket, das nördlich des Dreier-KöpAs und im Nordhang des Kuchel-Berges die Oberkreide überschiebt. Nördlich des Dreier-Köpfls fällt die uberschiebungsfläche mit etwa 35O nach Süden ein. Nach Westen klingt die I)berschiebung allmählich ab. Wenig westlich des Brunnen-Köpfls geht die Uberschiebung in den Hauptdolomit der Sockelmasse hinein. Sie folgt dann der GamsangerMulde, deren Cenomanfüllung zum Teil ausgequetscht wurde. Der Muldensüdflügel wurde teilweise steil gestellt oder nach Norden überkippt. Nördlich P. 2008 schwenkt die Uberschiebung in den Hauptdolomit der Gamsanger-Lahne, wo sie verklingt. Von P. 2008 an besteht eine normale Verbindung zwischen dem transgressiven Cenoman der Mulde und dem liegenden Hauptdolomit. Die Mächtigkeit der Sockelmasse (besser Sockelschuppe) verringert sich wegen der Uberschiebungen von der Elmau (1200 m) bis zum Kuchel-Berg (400 m). Nördlich der Kreuz-Spitz schaltet sich eine Plattenkalkmulde deren Nordflügel am Hochgrieß-Kar teilweise erosiv entfernt wurde. Südflügel wird zum Teil von der Gipfelschuppe bedeckt. ein, Der Am Schwarzen-Berg bildet sich noch einmal ein Sattel heraus, der sich nach Westen bis in das Gebiet der Geier-Köpfe verfolgen läßt, wo er verklingt. Besonders auffällig ist der Bau der Sockelmasse in den Nordhängen der Geier-Köpfe. Eine größere Zahl kleinerer Uberschiebungen zerlegt den Hauptdolomit in eine treppenartige Struktur. Zwischen den einzelnen 60 Abb. 13. Cenoman oberhalb Kollers-Kar. Gezogene dolomitdolomit-Ccnoman. Ps.: Ccnoman-Psammite, Hauptdolomit. Uberschiebungcn steht der Hauptdolomit steil stehenden Pakete schaltet sich flach dolomit ein (s. Abb. 14). Linie zeigt Grenze HauprM: Ccnoman-Mergel, Hd: Photo: H. P. KONZAN nahezu saiger. Zwischen die nach Süden fallender Haupt- 6. Ammerwalder Muldenzug Der Ammerwalder Muldenzug beginnt im Rein-Tal auf Blatt Pfronten und endet nördlich des Kuchel-Berges auf Blatt Linderhof, indem er sich mit der Ammermulde vereinigt. Im westlichen Teil des Blattes besteht er aus einem breiten Hauptdolomitstreifen, der eine größere Zahl kleiner Plattenkalkmulden enthält, Die tieferen Mulden an der Hochblasse und an der Scheinberg-Spitz führen noch Kössener Schichten. Der Ammerwalder Muldenzug besteht also aus einem ganzen System von Falten und Mulden, die sich wegen des raschen Auf- und Abtauchens der Faltenachsen nicht parallelisieren 61 Abb. 14. Schema des Usus der Sockelmasse in den Nordhängen der Ccicr-Köpfe. lassen. Im allgemeinen tauchen die Achsen flach nach Osten ein. Im östlichen Teil des Muldenzuges haben infolgedessen die Kössener Schichtsn und das Cenoman eine weitere Verbreitung. Das bedeutendste Muldengebiet des Westteils liegt an der Hochblasse, wo noch in mehreren Mulden die Kössener Schichten erhalten sind. Der Hauptdolomit des Nordflügels, der gleichzeitig den Südflügel des Hochplatte-Sattels bildet, ist vermutlich tektonisch reduziert. Durch das Achsenfallen nach Osten blieben an der Scheinberg-Spitz und nördlich des Kuchel-Berges (Gamsanger-Lahne) noch häufig die Kössener Schichten in den Mulden erhalten, Im Bereich der GhörigenKöpfe transgrediert dann das Cenoman über Hauptdolomit, Plattenkalk und Rät der Ammerwalder Muldenzone. Nördlich des Kuchel-Berges besteht eine enge Verbindung zwischen der Sockelmasse der Kieneck-Kreuzspitz-Gipfelschuppe und der Ammerwalder Muldenzone. Das vom Hauptdolomit der Sockelmasse überschobene Cenoman bildet eine ziemlich symmetrische Mulde. An der Basis liegen grobe Konglomerate und Breccien, die nach oben in Feinbreccien, Kalksandsteine etc. übergehen. Der Muldenkern ist mit Mergeln gefüllt. Nördlich des Brunnen-Köpfels überschiebt der Hauptdolomit die Psephite der Basis. Hier wird die Cenomanmulde noch durch einen Hauptdolomitsattel geteilt, an dessen Flanken deutlich die Transgressionskonglomerate zu sehen sind. Problematisch bleibt die ,,Grenze“ zwischen Ammerwalder Muldenzug und der Ammermulde, die dem ,,Großen Muldenzug” angehört. Vom Hochplatte-Sattel läßt sich eine Sattelzone ableiten, die von der HäuselLahne - örtlich unter dem Cenoman begraben - weiter nach Osten zieht. Sieht man in diesem Sattel nur einen Spezialsattel des ,,Großen Muldenzuges”, endet der Ammerwalder Muldenzug an den GhörigenKöpfen. Richtiger ist wohl die Ansicht, daß die südliche Cenomanmulde auch im Gebiet der Höll-Gräben noch Selbständigkeit besitzt. Der Ammer62 walder Muldenzug würde dann vom Hauptdolomit überschoben. Er fände eventuell in der Mühlberg-Mulde ammergau seine Fortsetzung. östlich der Elmau auf Blatt Ober- 7. Hochplatte-Sattel Uber eine normale stratigraphische Abfolge ist der Hochplatte-Sattel mit der Ammerwalder Muldenzone verknüpft. Er bildet die östliche Fortsetzung des Gebietes zwischen Säuling und Krähe. Südlich ,,Beim See“ erscheinen am westlichen Kartenblattende gerade noch die Partnachschichten des Sattelkerns. Der Nordflügel des Sattels besteht aus ausgedünntem Wettersteinkalk, dem sich nach Norden Raibler Schichten und Hauptdolomit anschließen. örtlich fehlen die Raibler Schichten tektonisch. Der Nordflügel des Hochplatte-Sattels bildet gleichzeitig den Südrand des ,,Großen Muldenzuges“. Am Gamsanger1 liegen auf dem Sattelsüdflügel noch normal Raibler Sandsteine, die von Süden durch eine Gipfelschuppe aus Wettersteinkalk überschoben werden. Diese Schuppe ist stratigraphisch mit dem AmmerWalder Muldenzug verbunden. Eine zweite derartige Schuppe folgt. am ,,Wilden Freithof“. Am Schlösse1 beginnt der Hochplatte-Sattel nach Osten abzutauchen. Mit umlaufendem Streichen folgen am Beinland1 die Raibler Schichten. Im Hauptdolomit des Lösertal-Kopfes beginnt die Sattelstruktur schon undeutlich zu werden, um weiter nach Osten nahezu ganz zu verschwinden, Mit dem Abtauchen des Hochplatte-Sattels geht eine kräftige Verbreiterung des ,,Großen Muldenzuges” einher. 8. ,,Großer Muldenzug” Er entspricht der hochbajuvarischen Randmulde F. F. HAHNS (1911) und beginnt am Gassenthomas-Kopf auf Blatt Füssen. Er folgt dem allgemeinen Achsenabfall nach Osten, sodaß der ,,Große Muldenzug“ auf Blatt Linderhof wegen seiner Ausdehnung besondere Bedeutung erlangt. Nach Osten zu spaltet sich der ,,Große Muldenzug“ in mehrere Einzelmulden auf, die von schmalen Sattelzonen getrennt werden. Die Füllung des ,,Großen Muldenzuges“ besteht aus Obertrias bis Oberkreide. Von besonderer Bedeutung ist der oft sehr kompliziert gebaute Nordflügel. Im folgenden wird auf die größeren Einzelelemente des Muldenzuges eingegangen. Die südlichste, der am besten an ihrer Oberkreidefüllung erkennbaren Teilmulden schließt sich nördlich des Kuchel-Berges an die Ammerwalder Muldenzone an. Diese in sich verfaltete und untergeordnet verschuppte Cenomanmulde setzt sich nach Osten in den beiden Cenomanhügeln fort, die sich aus den Schottern der Elmau erheben. Nach Westen endet sie an der Straße nördlich der ,,Drei Brünnlein”. Nach Norden folgt der Sattel des Kirchen-Kopfes mit ,,Rätkalken“ und Lias-Kieselkalk. Der Lias-Kiesel63 präcenomon BrunnrMkrpf s+lwand s+vand‘dp hl< Abh. 15. Schcmatischc Darstellung der präccnomanen und prnturonen Landoberfldche südlich der Sefelwand. T: Turon; C: Cenoman; Dk: Dogger-Kalk; Lkk: Lias-Kieselkalk; Hi: Bunter Liaskalk; Rk: ,,Rätkalk“; KS: Kössener Schichten; Hd: Hauptdolomit. kalk am Kirchen-Kopf leitet schon zu der Mulde zwischen Kirchen-Kopfund Kuchelschlag-Sattel über. Zu dieser Mulde, die nach Osten in die Ammermulde übergeht, gehört wohl auch das Cenoman an der Einmündung der Elmau in das Linder Grieß. Der Kuchelschlag-Sattel läßt sich von südlich der Hundsfäll-Köpfe bis zum Rauh-Bühel bei Graswang verfolgen. Er bildet eine praecenomane Aufsattelung in der ebenfalls praecenoman angelegten Ammermulde. Die Teilmulde des ,,Großen Muldenzuges“ nannten (1931, S. 159) Ammermulde. Sie beginnt im Westen mit der Branderflecken-Mulde. Am Bäckenalp-Sattel teilt sie sich. Der südlichere Ast verläuft in der Unterkreide und dem Jura nördlich des Säger-Tales. Südlich der Sefelwand schalten sich drei, nördlich derselben noch eine Oberkreidemulde ein, die sich am Dreisäuler-Graben zu einer breiten Mulde vereinigen. Uber den Linder Wald ist diese Mulde bis südlich der Tischlahner Wand zu verfolgen. KOCKEL, tiefste axiale RICHTER & STEINMANN Der nördlichere der beiden sich am Bäckenalp-Sattel Äste verläuft über den Neuweid-Graben zum Feigen-Kopf. dolomit der Klamm-Spitz ist die hier zusammengeklappte erkennbar. Sie öffnet sich nach Osten zu der deutlich Brunnenkopf-Mulde, die sich südlich des Dreisäuler-Kopfes der Ammermulde zusammenschließt. abspaltenden Im HauptMulde noch südvergenten wieder mit Von der Bäcken-Alp nach Osten überschiebt der Nordrand der Ammermulde, bzw. des ,,Großen Muldenzuges“ die Muldenfüllung (,,Rücküberschiebungen“). Dadurch verschwindet das Cenoman nördlich Linderhof 64 unter der überkippten Trias des Nordrandes und nur das Turon des Linder Waldes bleibt sichtbar ll). Die nördlich der Branderflecken-Mulde gelegene BranderschroienMulde erreicht Blatt Linderhof nördlich des Bockstalles. Sie zieht über den Jäger-Wald zum Fürst-Berg. Insgesamt bietet der ,,Große Muldenzug“ im Osten das Bild einer beiderseitig überschobenen Beutelmulde, die durch den KuchelschlagSattel geteilt wird. Weiter nach Westen normalisieren sich die Verhältnisse am Südflügel, während der Nordrand immer noch nach Süden überschoben ist. Erst in der Gegend des Loben-Tales enden die Uberschiebungen am Nordrand, wobei uberkippungen nicht ausgeschlossen sind. Die Mulden innerhalb des Hauptdolomites des Nordrandes wurden von dieser Tektonik bei weitem weniger beansprucht. Während die Brunnenkopf-Mulde noch stark südvergent gebaut ist, wurde die Mulde am FürstBerg nur schwach spezialgefaltet. Von besonderem Interesse ist der äußerste Nordrand des ,,Großen Muldenzuges“. Überall liegt er mit deutlichem Uberschiebungskontakt auf Jura und Unterkreide der ,,Allgäudecke”. Einzelne Faltenstrukturen finden sich im Alpinen Muschelkalk nördlich des Roßstall-Sehrofens und am Roßstall-Köpfel. ,,Auf der Platte“ iiberschiebt ein Sattel von Partnachschichten und Wettersteinkalk entlang einer mit etwa 20” nach Süden einfallenden Störung den Alpinen Muschelkalk. Die Uberschiebung der ,,Lechtal-“ auf die ,,Allgäudecke“ wurde durch spätere Bewegungen verbogen, so daß sie am Schafslahner-Kopf mit 80” nach Norden einfällt. Weiter nach Westen liegt am Erz-Bach das Einfallen bei 45O, am oberen Dreisäuler-Bach (s. Abb. 16) bei 35O. Noch weiter nach Westen steht sie dann meist steil. Abb. 16. Grenze zwischen ,,Lcchtal-“ und ,,Allgäudcckc “ im oixrcn Drcisiulcr-Bach. “) Auf die Rückü!xrschicbungen ist auch die intensive Spezialfaltung und tektonischc Reduktion von Jura und Unterkrcidc nördlich der Bäcken-Alp zurückzuführen, wo der gesamte Jura zum Teil bis auf wenige Meter ausgewalzt wurde. 5 65 Bei der Uberschiebungsbahn gehende große Störung, sondern die sich im Streichen ablösen. handelt es sich nicht um eine durchum ein System von Oberschiebungen, 9. Teul’elstättkopf-Schuppe Nördlich der Kälber-Alp liegen auf den Konglomeraten und Breccien der Oberkreide und den Kalken des Jura der ,,Allgäudecke“ teils größere, teils kleinere Komplexe überkippter Trias vom Alpinen Muschelkalk bis zum Hauptdolomit. Daß es sich dabei um Pilzsättel handelt, ist wegen der Lagerung unwahrscheinlich. Diese tektonischen Klippen bestehen vielmehr aus Teilen der ,,Lechtaldecke“, die weiter als die Hauptmasse nach Norden vordrangen, bzw. zum Teil wieder erosiv entfernt wurden. Teile der schon rücküberkippten Serien der ,,Lechtaldecke“ scherten entlang einer flachen Uberschiebungsbahn quer zu den Schichtflächen ab und glitten nach Norden. Bei der Oberschiebung wurden die Raibler Schichten im Südteil der Schuppe nahezu restlos ausgequetscht. Erst weiter im Norden folgen sie mit normaler Mächtigkeit. Abb. 17. Sd~emarisches I’rofil durch das Laubeneck. Der Schub der Teufelstättkopf-Schuppe muß nach der Rücküberkippung des Nordrandes der ,,Lechtaldecke” erfolgt sein, da sonst Jura und Kreide der ,,Allgäudecke“ um den gleichen Betrag rücküberkippt sein müßten. Dafür fehlen aber, vor allem im Norden, jegliche Anhaltspunkte. Die überschobene Trias am Teufelstätt-Kopf bildet eine überkippte aus dem Mulde. Der Tithonkalk ,,Am Stein“ ist wohl als Schubfetzen Untergrund zu deuten. Die kleinen Wettersteinkalkvorkommen an der Kälberalp stellen Reste der in die Unterlage eingespießten Teufelstättkopf-schuppe dar. 66 Abb. 18. überkippte Trias am Ostabfall dcs Laubeneckes. Oben Wettersteinkalk (Wk), darunter z.T. ausgequetschte Raibler Schiehren (R), die auf Hauptdolomit (Hd) liegen. 10. Hennenkopf -Schuppe Am Hennen-Kopf liegt auf der Oberkreide der ,,Allgäudecke“ zunlichst Wettersteinkalk, der seinerseits von Alpinem Muschelkalk am Hennenkopf-Gipfel überlagert wird. Die tektonische Deutung ist hier erheblich schwieriger. Gegen eine Deutung als Pilzsattel sprechen die Aufschlüsse vor allem an der HennenkopP-Nordwand, wo deutlich zu sehen ist, daß die Oberkreide die Trias unterlagert. Auch müßten sich dann noch Gesteine jüngerer Serien Anden, die einen tektonisch reduzierten, aber normalen stratigraphischen Zusammenhang erkennen ließen. Ebenso unwahrscheinlich ist, daß die Partnachschichten bei einer Oberschiebung restlos verschwänden, zumal sie an der Kleckel-Alp samt Mergeln erhalten sind. Wären die Partnachschichten - wenn auch in 67 Resten - noch vorhanden, ergäbe sich ein ähnliches Bild wie am Teufelstätt-Kopf. Am Hennen-Kopf wären dann nur die tieferen Teile der Trias beteiligt. Die wahrscheinlichste Deutung besteht in der Annahme zweier übereinander liegender Schuppen, Die tiefere Schuppe besteht nur aus Wettersteinkalk (Teufelstättkopf-Schuppe), die andere nur aus Alpinem Muschelkalk (Hennenkopf-Schuppe). Ob sich nun während des Vorschubs der Teufelstättkopf-Schuppe ein höherer Teil abspaltete und jetzt als Hennenkopf-schuppe vorliegt, oder ob der Alpine Muschelkalk des Hennen-Kopfes durch einen gesonderten Akt an seine Stelle transportiert wurde, läßt sich nicht entscheiden. 11. Gebiet um die Obere Alp Der komplizierte Bau der Gegend um die Obere Alp der schlechten Aufschlüsse schwer deuten. 19. 68 HC:nnenkopf-Nordwand läßt sich wegen von Wesecn. IHell: WcttcrsteinkzJk Oberkrcidcbrcccicn (C). ,kcl: Eine größere Zahl kleiner Schuppen und Schuppenreste liegen an der Oberen Alp dem Jura und der Oberkreide der ,,Allgäudecke” auf. Die Konstruktion von Verbindungen zwischen den einzelnen Vorkommen von Alpinem Muschelkalk und Partnachschichten bleibt fraglich. Vermutlich stellen die Triasvorkommen Reste der Teufelstättkopfund HennenkopfSchuppe dar. Beide Schuppen finden an der Oberen Alp ihr primäres Westende. Da an den seitlichen Enden der Schuppen stärkere Spannungen geherrscht haben müssen, wäre die Auflösung in viele verschiedenartige Fetzen erklärt, Dazu kommt, daß sich an der Oberen Alp die UberSchiebung der ,,Lechtal-“ auf die ,,Allgäudecke“ aufsplittert und nach Norden vordringt. Der Tithonkalk östlich der Oberen Alp dürfte wie der ,,Am Stein“ ein bei der Oberschiebung mitgerissener Teil des Untergrundes sein. 12. Kälberalp-Gebiet Das bei KOCKI(L, RICHTER & STEINMANN (1931) als Kälberalp-Fenster (Streifenfenster“) beschriebene Gebiet wird durch Jura und Kreide der ,.Allgäudecke” zwischen der Trias der Teufelstättkopfund HennenkopfSchuppe und der Trias des Nordrandes des ,,Großen Muldenzuges“ gebildet. Daß das Kälberalp-Gebiet von Süden überschoben wurde, geht aus dem Aufschluß im oberen Dreisäuler-Bach (s. Abb. 16) hervor. Dieser Aufschluß spricht ebenso gegen einen Pilzsattel am Teufelstätt-Kopf wie die flache Uberlagerung von Allgäuschichten und Aptychenschichten durch Partnachschichten und Wettersteinkalk am Ostabfall des TeufelstättKopfes. Der Beginn der Kälberalp-Zone liegt auf Blatt Oberammergau. Hier wölbt sich unter überschobenen Partnachschichten ein Sattel jurassischer Gesteine empor, der sich bis zum Pürschling hinzi,eht. An der Kälberalp spaltet sich dieser Sattel auf, der bis dahin im Kern Allgäuschichten und an den Flanken Bunte Hornsteinschichten und Aptychenschichten führt. In den Teilsätteln bilden wieder die Allgäuschichten den Kern, Auf den Kern des nördlichen Sattels transgrediert auf die ganze Länge Oberalb bis Cenoman. Reste des Oberalb finden sich auch auf den Allgäuschichten des südlichen Sattels. Der südliche Sattel verschwindet mit SW-Streichen unter dem Alpinen Muschelkalk der ,,Lechtaldecke”. Westlich des oberen Erz-Grabens taucht der Jura unter die Oberkreide ab. Nur am oberen Dreisäuler-Bach erscheinen die Aptychenschichten nochmals. Die weitere Fortsetzung der Falten der Kälber-Alp nach Westen ist fraglich. 13. Randzone Unter Randzone wird hier der ganze Streifen zischer Gesteine am Nordhang des Hauptkammes jurassischer verstanden. und kreta- 69 Abb. 20. Kälberalp-Gebiet von den Pürschlinghäuscrn kalk des Schafslahner-I(opfes (,,Lechtaldccke“), in Aptychenschichtcn und Allgäuschichten (,,Allgäudccke“). kreide. Am rechten oberen Bildrand Trias aus. Links der Wettcrsteinden Runsen der Bildmitte Oberhalb dcs Weges Obcrdes Laubeneckes. Die Tektonik der Randzone wird durch die leichte Faltbarkeit der oberjurassischen und unterkretazischen Gesteine gekennzeichnet. Die intensive Spezialfaltung verhindert in den meisten Fällen eine Zuordnung der Faltenelemente zu größeren Einheiten, Der scheinbar auf den Gesteinen der Randzone schwimmende Wettersteinkalk des Nickels-Kopfes läßt sich zwanglos mit dem Sattel in den Partnachschichten und dem Wettersteinkalk ,,Auf der Platte” in Verbindung bringen. ,,Auf der hohen Brücke“ und nördlich davon ziehen zwei Mulden mit Unterkreidefüllung entlang. Die südliche Mulde verschwindet unter dem Muschelkalk der ,,Lechtaldecke“. Die nördliche Mulde läßt sich lückenhaft bis nördlich ,,Auf der Platte“ verfolgen, Am Spüreck folgen den Unterkreide-Aptychenschichten einer Mulde nach Norden zwei Sättel mit Doggerkalken im Kern. Die Fortsetzung dieser Sättel ist unbekannt. Vermutlich treten die Sättel nur deshalb so deutlich hervor, weil am Spüreck gerade die geringmächtige Grenzzone Aptychenschichten-Bunte Hornsteinschichten-Doggerkalk entblößt ist und so die Spezialfaltung auch auf der Karte deutlich wird. Mit den Bunten Hornsteinschichten am Lob-Berg beginnt ein Sattel, der sich nach Osten weiter heraushebt. An der Stellerleiten und am 70 Schwaben-Kopf treten dadurch die Allgäuschichten des Sattelkerns zutage. Dabei wurden die südlich des Schwaben-Kopfes liegenden Allgäuschichten auf die Unterkreide aufgeschuppt. Diese Sattelzone spaltet sich am Schwaben-Kopf auf. Ein südlicher Teilsattel verläuft südlich des Laus-Kopfes bis zur Küh-Alm, wo wieder Allgäuschichten im Kern auftauchen, Der nördliche Teilsattel zieht über den unteren Hengst-Bach zum Wachsbichl (Blatt Bayersoien). Die Grenze zwischen den Gesteinen der Randzone und denen der Flysch-Zone ist auf Blatt Linderhof nicht aufgeschlossen. Vermutlich handelt es sich dabei um eine erst in größerer Tiefe flacher werdende Schaufelfläche, 11. Flysch-Zone (1955) unterscheidet im Tratichgau-Flysch zwei tektonische Einheiten: Eine nördliche Muldenzone und eine südliche Sattelzone, zu der auch die Flyschvorkommen auf Blatt Linderhof gehören. Die südliche Sattelzone besteht aus mehreren, steil aufgerichteten Unterkreidesätteln, die im Streichen bald wieder verklingen, Am LobenTal werden sie der Beobachtung entweder durch die junge Bedeckung oder durch die Gesteine der Kalkalpen entzogen. Die geringen Mächtigkeiten in dieser Zone sind wohl auf tektonische Reduktion zurückzuführen. Der Südflügel des Sattels im Loben-Tal wird durch eine Aufschiebung der Zementmergel-Serie abgeschnitten. Die nördlich anschließende Mulde wird von Reiselsberger Sandstein und der Piesenkopf-Serie gebildet. R. REICHELT E. Geophysikalische Untersuchungen (KURT BADERD) Im Bereich des Blattes Linderhof sind nur regionale geophys8ikalische Untersuchungen bekannt. Seit 1954 werden reflexionsund refraktionsseismis c h e Untersuchungen im Rahmen des Schwerpunktprogramms der Deutschen Forschungsgemeinschaft ,,Geophysiikalische Erforschung des tieferen Untergrundes Mitteleuropas“ durchgeführt. Vor allem durch die Großsprengungen bei Eschenlohe sind auf Grund refraktionsseismischer Messungen Angaben über die Tiefenlage des ,,Grundgebirges“ oder besser über die Grenzfläche zwischen hangenden nichtmetamorphen Sedimenten und dem liegenden metamorphen Untergrund möglich. Eine eindeutige geophysikalische Auswertung der Reflexionsund Refraktionsbeobachtungen oberhalb dieser Grenzfläche im Flysch und Kalkalpin konnte bis12) Anschrift des Vcrfasscrs: Dr. I<URT BRI)I:R, Dipl.-Geophysiker, Geologisches Landesnmt, 8 München 22, Prinzregcntcnstrnßc 28. Bayerisches 71 lang noch nicht erhalten werden (REICH 1960). Die Grenzfläche zwischen nicht metamorphen Sedimenten und dem metamorphen Untergrund wurde im Nordteil des Blattes Linderhof in etwa 5,5 km und am Südrand des Blattes in etwa 4 km unter NN gefunden. Sie steigt - emgegen dem Absinken der variskischen Grundgebirgsoberfläche nach Süden im Alpcnvorland und am Alpenrand - nach Süden zu weiter an und erreicht entlang des Inntales die Oberfläche (PRODEHL 1964, GIESE 1965). Von den tieferen seismischen Grenzflächen, der ansonsten kontinentweiten Conrad-Diskontinuität und der MohoroviEiC-Diskontinuität, welche definitionsgemäß die Erdkruste vom oberen Erdmantel trennt, konnte aus bisher noch nicht geklärten Gründen (PRODEHL 1965) nur die MohoroviEiCDiskontinuität unter den Alpenrand verfolgt werden, Diese liegt in etwa 40 km Teufe unter NN und zeigt - beginnend im Alpenvorland - ein immer stärkeres Absinken nach Süden zum Alpenorogen (GIESE 1965, LrsuSCHER 1964, PRODBHL 1965). Die Schwerewerte nach der Karte der Bouguer-Isanomalen 1 : 1000 000 von Westdeutschland (GERKB 1957) liegen entsprechend der großen Teufe der MohoroviEi&Diskontinuität von 40 km unter NN gegen über den Gebieten nördlich des geologischen Alpenrandes mit Teufen dieser Diskontinuität um 30 km unter NN unter minus 100 m Gal, bezogen auf das Internationale Referenzgeoid. Da Schweremessungen im Gebirge weitgehenmd fehlen, ist der Verlauf der Isanomalen im Gebiet des Blattes Linderhof selbst unbekannt. Das E rd m a g ne t f e 1 d zeigt nach der Magnetischen Vermessung 2. 0rdnun.g von Bayern (BURMEISTER 1962) keine großräumigen Anomalien; ebenso sind lokale Anomalien auf Grund der rein sedimentären Gesteinsfazies nicht zu erwarten. F. Hydrogeologische Verhältnisse und Karsterscheinungen a. Hydrogeologische Auf Blatt Linderhof Gebiete unterscheiden. lassen Verhältnisse sich drei hydrogeologisch verschiedenartige 1. Flysch-Zone; kalkalpine Randzone und Teile des ,,Großen Muldenzuges“ In diesen Gebieten dringen die Niederschläge nur wenig und langsam in den Boden ein, da sie von den tonig-mergeligen Gesteinen und deren Verwitterungsresten oberflächlich gestaut werden. Trotz des schnellen oberflächlichen Abfließens bilden sich häufig sehr feuchte Böden. 2. Ammerlängstal und südliche Seitentäler Die zum Teil sehr mächtigen jungen Schotter im Ammerlängstal und in der Elmau verursachen ein schnelles Versickern des Wassers. Elmau72 Grieß und Linder Grieß führen daher nur zur Zeit der Schneeschmelze und bei starken oder lang anhaltenden Niederschlägen in ihrer ganzen L,änge Wasser. Das hier versickernde Wasser tritt auf Blatt Oberammergau als Ammerquelle wieder aus. 3. Kalkalpen In den mächtigen, meist klüftigen Karbonatserien der Trias versickert das Regenwasser schnell. Quellhorizonte liegen meist über den wasserstauenden Horizonten der Partnachschichten, Raibler Schichten, Kössener Schichten, Allgäuschichten und den Mergeln der Oberkreide. Einzelne Wasseraustritte werden durch tektonische Zonen verursacht. b. Höhlen und (KLAUS 1. Höhlen (Siehe die Höhlenpläne Karsterscheinungen CRAMER 13)) auf Beilage 2) Gumpenka rhö hle zwischen Krähe und Hochplatte (Höhle Nr. 1241/2 laut Höhlenmerzeichnis des Vereins! für Höhlenkunde in München e. V.). Lage und Zugang: Der Eingang liegt unmittelbar am Steig zwischen dem ,,Fensterl“, einem Gratdurchbruch westlich der Hochplatte und der Oberen Gumpe am Fuß der steilen Nordabstürze in etwa 1825 m Höhe (R 12 240 H 68 700, unmittelbar am wesstlichen Kartenrand). Aus Norden erfolgt der Zugang von Halblech über die Kenzenhütte und den Kenzensatte1 (1649 m) ins Kar Obere Gumpe oder aus Süden von Ammerwald auf dem Schützensteig zum Sattel (1431 m) zwischen Ochsenkopf und Hochplatte, am Köhlebach entlang zur Roggentalgabel (1887 m) und zum ,,Fensterl“. Beschreibung’: Die Höhle ist vollständig im Wettersteinkalk entwickelt. Der geräumige, aber niedrige Eingangsteil wird durch einen lockeren Versturz (Vermes,sungspunkt VP 2-3) von der eigentlichen Höhle getrennt. Bis zu dieser Engstelle reicht die exogene Frostverwitterung. Erst dahinter sind deutliche hydromorphe Formen, Korroslionsund Erosionsmerkmale (u.a. Bodencanons, siehe Profil E-F) feststellbar. Die 136 m lange Höhle führt ohne Nebengänge meist in Schrägstrecken, einmal mit einem 10m tiefen Schacht, für den sich eine Drahtseilleiter empfiehlt, in die Tiefe. Das Ende der Höhle, mit 33 m unter dem Eingang der tiefste Punkt, wird durch große Mengen losen Schutts aus einer ehemaligen höher gelegenen Fortsetzung gebildet (womöglich einer Verbindung mit Obertage, nachdem der untere Gangverlauf in Richtun,g Wandfuß zielt). ‘:j) Anschrift tles Verfassers: Dipl.-Geologe KLAUS CKAMIX, Baycrischc Landessteile für Gcwässcrkunde, 8 München 22, Prinzregcntcnstraße 24. 73 Oberhalb des Schachtes durchsetzt den Gang eine Harnischfläche (140160 E) mit horizontaler Striemung. Dieser Harnisch war zwar vor Bildung der Höhle bereits vorhanden, hat sich jedoch nachträglich erneut bewegt, da die: Gangwände einschließlich der Harnischfuge mit Kalksinter verkrustet waren, der dabei wieder aufgerissen wurde. Solcherart gestörte Sinterbildung an Harnischen findet sich noch an weiteren Stellen der Höhle. Zwischen VP 11 und 12 sowie auf der Schachtsohle liegen kleine Stücke und größere Blöcke eines bunten Konglomerates unbekannten Alters. In der Nische eines Canons bilden sich an einer senkrechten Wand Mikrokarrenrillen (etwa 20 Rillen von je 4-6 mm Breite). Klufthöhle im Teufelstättkopf (Höhle Nr. 1243/1) Lage und Zugang: In einer auffälligen mehrere Meter breiten, NordSüd verlaufenden Kluftgasse, die sich an die Ostwand des Teufelstättlcopfes anlegt, wird der Gipfelfelsen nordöstlich und ca. 20m unter dem Kreuz von einer mächtigen Spalte durchrissen, dem Eingang zur Höhle in ca. 1730 m Höhe (R 23 900 / H 72 620). Von den Pürschlinghäusern führt ein Steig auf der Südseite des Berges in 25 Minuten zum Gipfelfelsen. Beschreibung: Zwischen feuchten Kluftwänden absteigend gelangt man auf steilem glatten Boden nach etwa 20 m zu einer 4 m tiefen Stufe. Diese wird an der östlichen Wand auf Versturzblöcken leicht überwunden. Seilbenützung ist ratsam, vor allem wenn sich vom Winter noch Schneeoder Firnreste erhalten haben. Während die senkrechte östliche Kluitwand in gerader Linie bis zum Ende der Hauptstrecke zieht (11/90), weicht die erst dachartig angelehate Westwand von 1,5 auf 3,5 m Abstand zurück. Die ca. 2 m breite, sehr hohe, leicht fallende Kluftverlängerung endet nach weiteren 23m mit parallelen senkrechten Wänden an einer querenden glatten Harnischfläche (80/90), welche oben in schwacher Krümmung überhängt und die Kluft in ihrer ganzen Höhe von 15-20 m verschließt. Nach Osten führt eine Spalte an dem Harnisch schräg aufwärts, im Westen klafft nur eine unscheinbare Fuge. Unterhalb der erwähnten Stufe wird die Kluft von einer ebenfalls leicht überhängenden Harnischfläche nach Westen ausgeweitet. Wo der Harnisch in das Blockwerk eintaucht, öffnet sich ein kleiner Schacht von rechteckigem Querschnitt. Er führt in eine rückläufige untere Etage und sein letztes mit Versturz endendes Gangstück streicht genau parallel zur Hauptkluft. Die Decke dieses Höhlenteils wird von mächtigen verkeilten Blöcken gebildet, die sich in der letzten Gangstrecke teilweise bis auf 40 cm dem Boden nähern. An mehreren Stellen bewirken polierte Harnische mit vertikaler Striemung Gangerweiterungen, Der Boden sämtlicher Höhlenteile unterhalb der 4 m-Stufe ist mit Blockwerk bedeckt. Die Höhle zeigt nirgends eigentliche Karstformen, die Räume sind auf rein tektonische Weise entstanden. Die Frostverwitterung gestaltet die Wände und Decken weiter aus. Die Gesamtlänge der Höhle beträgt 80 m, die Tiefe 34 m. 74 2. Karren, Dolinen, Ponore, Karstquellen Wie bereits im stratigraphischen Teil (S. 19 und 24) angedeutet, wird neben dem Bunten Liaskalk und dem Plattenkalk vor allem der Wettersteinkalk wegen seiner Reinheit und seiner großen Verbreitung von der Verkars8tun,g bevorzugt. Zahlreiche Karsterscheinungen werden von KOCKIL, RICHTICR und STEINMANN (1931, S. 150/51 und 212/13) bereits aufgezählt und in geologischer Hinsicht gedeutet. Besonders die K a r r en mit ihren vielen Formen in häufig wechselnder Vergesellschaftung und in unterschiedlichem Erhaltungszustand können landschaftsgestaltend in Erscheinung treten und haben zu drastischer Namengebung angeregt: so der Wilde Freithof und das Beinlandl, das nicht östlich - wie in der Karte eingetragen -, sondern westlich von Schlösse1 liegt, Au,sgeprägte Karrenfelder breiten sich südlich und östlich der Hochplatte und nördlich vom ,,Fensterl” aus. Auch die Gipfelflächen von Teufelstättund Hennenkopf (hier auch der Muschelkalk) und die Sefelwand (Bunter Liaskalk) sind verkarstet und tragen Karren unld Karrengassen. Weitere für das Gebie#t charakterisitische Karstlandschaftsformen sind D o 1 i n e n , insbesondere Dolinenkare, die in einer Reihe guter Beispiele erkannt wurden: Obere Gumpe un#d ,,Beim S,ee“ nordwestlich der Hochplatte, ,,Im Kessel“ nordöstlich vom Vorderen Scheinberg (Schwelle 50 m über dem Dolinenboden mit Blindsee), Roßstall nördlich Feigenkopf und Klammspitze (mit ca. 1,3 km* Einzugsgebiet die größte abflußlose Geländehohlform) und die Nebelalpe am Teufelstättkopf. Viele dieser Großdolinen führen ihre Niederschläge in Schwinden und durch P o n o r e in den verkarsteten Untergrun’d: so in der Oberen Gumpe durch Blockmoräne und Bergsturzmassen in den Wettersteinkalk (vermutlich durch Gipsauslaugung in den Raibler Schichten unterstützt), im Roßstall und an der Nebelalpe durch Hangschutt ebenfalls in den Wettersteinkalk, wobei wiederum die in der Nähe anstehenden Raibler Schichten den Verdacht auf zusätzliche Gipsauslaugung erregen. Natürlich sind solch große Karstformen durch glaziale Ereignisse, insbesondere durch die Karbildung, stark überprägt worden, so daß es oft schwerfällt, die wirklichen Ursachen oder deren Anteil bei der Formausbildung zu erkennen, Das Gebiet des ,,Großen Muldenzugs” (siehe S. 63) bis zur Flyschgrenze ist sehr quellenreich. Ein Teil dieser Q u ell en führt KarstWasser, besonders wenn sie am Fuße ausgedehnterer Wettersteinkalkstöcke wie des der Hochplatte liegen, auch wenn ihr Austritt von Schutt überdeckt ist, wie bei der Quelle oberhalb vom Kenzenbach-Wasserfall bei P. 1370 (,siehe Lehrausflug S. 90) und im Roßstall südlich des Jau,sen. 75 G. Nutzbare Ablagerungen Kies, Sand, Schotter Bei Bedarf werden diese Lockergesteine aus den Schotterflächen im Elmau-Grieß und Linder Grieß gewonnen. Steinbrüche sind zur Zeit nicht in Betrieb. Eisenerze Die Vererzungen im obersten Wettersteinkalk wissenschaftliches Interesse (s. H. J. SCHNEIDER terungen zu Blatt Füssen, 1964). & besitzen heute nur noch F. WALDVOGEL in Erläu- Kohle Die kleinen Kohleflözchen am Beinlandl, südlich des Laubenecks und südlich des Teufelstätt-Kopfes sind wegen der geringen Mächtigkeit, der kurzen Erstreckung und der tektonischen Beanspruchung nicht bauwürdig. Torf In den kleinen und abgelegenen Mooren wird kein Wetzsteine Die Wetzsteine wurden im Norden des Blattes baut. Sie werden heute selbst für den Eigenbedarf (vgl. S. 37 u. 38). Torf gewonnen. zum Teil bis 1948 abgenicht mehr gebrochen H. Die Böden ,(THEODOR 1. Allgemeiner DIEZ 14)) Uberblick Das A u s g a n g s m a t e r i a 1 der Böden des Blattes Linderhof bilden mehr oder weniger reine Karbonatgesteine (z. B. Hauptdolomit und Wettersteinkalk), tonreiche Gesteine (Mergelkalke, Tonmergel) und sandiggrusig verwitternde, kieselsäurereiche Gesteine (Kieselkalke, Sandsteine). Neben der petrographischen Zusammensetzung spielt die mechanische Aufbereitung der Gesteine (z. B. klüftiger Fels, Hangschutt, Moräne, Schotter) eine große Rolle für die Bodenbildung. Das Großklima ist gekennzeichnet durch eine mittlere Jahrestemperatur von etwa 5O C bis weniger als 4O C und eine mittlere Jahresniederschlagsmenge von etwa 1400 mm in den Tälern bis über 2000 mm auf den Höhen, Etwa ein Drittel der Jahresniederschläge fällt in der Vegetationsperiode Mai-Juli (Angaben nach dem Klimaatlas von Bayern). “‘) Anschrift des Verfassers: Dr. THEODOR DIEZ, desamt, 8 München 22, Prinzregcntenstraße 28. ‘76 Bayerisches Geologisches Lan- Das für die Bodenentwicklung nicht minder wichtige K 1e i n k 1i m a weist in Abhängigkeit von Relief und Exposition, besonders im Bereich der strahlungsintensiven alpinen Stufe, weit größere Schwankungen auf und wechselt häufig auf engstem Raum. Die Vegetation steht in engster Beziehung zu dem schroffen Klimawechsel. Sie reicht vom montanen Hochwald über die subalpine Zwergstrauchstufe bis in die Zone der hochalpinen Pionierrasen. Eine hervorragende Bedeutung für die Bodenentwicklung kommt ihr besonders deshalb zu, weil die Humusbildung als ein Hauptkriterium für die bodensystematische Gliederung, direkt von ihr abhängt. Die große Reliefenergie die Höhenlagen bewegen sich zwischen 900 und 2163 m über NN - in Verbindung mit einem extrem kiihlfeuchten Klima bedingt eine außerordentlich starke Bodenerosion. Sie besteht in der hochalpinen Felsregion und auf Schutthalden in einer starken Verspülung und Verwehung des humosen Materials, im Bereich der mittelalpinen, geschlossenen Rasen in der durch den Tritt von Weidetieren ausgelösten Schlipfoder Hanganrißbildung, innerhalb der Hochwaldzone vor allem in Grabenreißen und Schluchtbildung. Die Bodenerosion nimmt mit der Ungunst der Klimaund Bodenbildungsbedingungen mit steigender Höhe zu. Entsprechend verjüngen sich im allgemeinen auch die Böden. Ältere, über das A-C-Stadium hinausgehende Bodenbildungen finden sich in der alpinen und subalpinen Stufe nur in schwächer geneigten, von einer geschlossenen Vegetationsdecke geschützten Hangoder Muldenlagen, bzw. auf Gesteinen mit höheren Nichtkarbonatanteilen. 11. Böden aus Karbonatgesteinen mit geringem Lösungsrückständen (vor allem Hauptdolomit und Wettersteinkalk, Gehalt an z. T. Plattenkalk) Die Bodenbildung auf mehr oder weniger reinen Karbonatgesteinen läßt sich im wesentlichen in zwei Prozesse gliedern: in die Humusbildung und in die Anreicherung von Lösungsrückständen der Karbonatverwitterung. Der letztgenannte Prozeß vollzieht sich, angesichts der großen Karbonatmengen, die von den Sickerwässern gelöst und abtransportiert werden müssen, sehr langsam und tritt weit weniger augenfällig in Erscheinung, als der Prozeß der Humusbildung. Die Bodenbildung beginnt in allen Höhenstufen mit der Ansiedlung von Moosen und Flechten auf dem nackten Gestein. Die organischen Rotteprodukte setzen sich mit dem aus der pysikalischen Verwitterung stammenden Gesteinsmehl und Kalkstaub in Klüften und zwischen losem Geröll fest und bereiten nach und nach höheren Pflanzen den notwendigen Lebensraum vor. Parallel zur Vegetationsentwicklung kommt es an erosionsgeschützten Stellen zur Akkumulation fein!rrümeliger, grau77 schwarzer Humussubstanz, die im wesentlichen aus zerbissenen Pflanzenresten und Lösungsrückständen der die Bodenfauna beherrschenden Insekten (Hornmilben, Springschwänze) besteht. Diese Anfangsstadien der Bodenentwicklung sind in der Felsregion und auf jungen Schutthalden die dominierende Bodenform. Die Mächtigkeit der humosen Auflagen schwankt zwischen wenigen Millimetern und mehreren Dezimetern, je nach dem Mikrorelief; mächtige Humushorizonte Anden sich überall dort, wo sich das leicht verspülund verwehbare, lose Bodenmaterial im Schutz von Klüften, Nischen oder zwischen Fels- und Gesteinstrümmern akkumulieren konnte. Eine geschlossene Bodendecke fehlt. Nach KUBIENA (1953) wird dieses Entwicklungsstadium als A 1 p i n e P r o t o r e n d z i n a bezeichnet. Mit dem Aufkommen einer schützenden Vegetationsdecke stabilisiert sich die Bodenoberfläche, die organische Stoffproduktion wächst, die fein verteilten Karbonate werden ausgewaschen. Besonders an nordseitigen Schneehängen mit starker, permanenter Durchfeuchturig kommt es zur Anhäufung mächtiger, gut zersetzter, tiefschwarzer Humusauflagen (Rendzinamoder), die - abgesehen von einzelnen Kalksplittern - kein freies Karbonat mehr enthalten. Nach ihrer Farbe und ihrem schmierigen Sichanfühlen bezeichnete KUBIBNA (1953) diese, im wesentlichen aus Colembolenlosung bestehende Humusform als A 1 p i n e n P e c h m o d e r. Solche tiefschwarzen, braun- oder grauschwarzen, gut zersetzten (,,schmierigen“) und im Feinboden karbonatfreien organischen Auflagen über dem unverwitterten Gestein können als die verbreitetsten Humusformen von der montanen bis zur alpinen Stufe angesehen werden. Die braune Tönung herrscht vor, wenn das Gestein größere Mengen an nichtkarbonatischen Lösungsrückständen enthält (z. B. bei Böden aus Plattenkalk), graue Farben sind den Rendzinen aus vorher schon stark physikalisch zerkleinertem (schluffreichem) Karbonatgestein eigen. Tiefschwarze Farben kennzeichnen die Moderrendzinen auf anstehendem Fels, Grobschutt oder feuchten Nordhängen. In Tab. 1 sind die Werte für pH, CaCOa, Austauschbares Kalzium, Organische Substanz und C/N-Verhältnis von mehreren Moderproben unterschiedlicher Standorte zusammengestellt. Die PH-Werte liegen alle im Bereich von neutral bis schwach sauer. Die Karbonate sind fast völlig ausgewaschen. Mit 10Oioiger Salzsäure konnte im Gelände bei keiner der untersuchten Proben freies Karbonat festgestellt werden. Die Werte für Austauschbares Kalzium schwanken zwischen rd. 300 und 1000 mg, ohne daß eine klare Beziehung zu Gestein, Höhenlage oder Vegetation erkennbar wäre. Ähnliches gilt für die Gehalte an organischer Substanz und das GIN-Verhältnis der Böden. Das UN-Verhältnis bewegt sich zwischen 11,5 und 1’7,2 : 1. 78 Interessant ist das Engerwerden des CiN-Verhältnisses gegen die Oberfläche bei mächtigeren organischen Auflagen, wie es Profil 3 zeigt (die gleiche Tendenz ist bei den Profilen 10 und 11 erkennbar). Die parallel dazu ansteigenden Werte für pH und Austauschbares Kalzium können teils durch den biologisch in Gang gehaltenen Basenkreislauf, teils durch Aufkalkung aus der Luft (Kalkstaub) erklärt werden. Der Gehalt an organischer Substanz liegt im Mittel zwischen 30 und 60 “io. Die höheren Gehalte kommen vor allem bei den mächtigeren .Auflagen bzw. ihren von der Erosion verschont gebliebenen Relikten vor. Die jüngeren, der Protorendzina nahestehenden Formen, besitzen Gehalte zwischen 30 und 40 O/o. Unter sonst gleichen Bedingungen liegen die Humusgehalte von Böden aus mergeligen Gesteinen niedriger als die aus Karbonatgesteinen (vgl. Profil 5 und 6). 79 Tabelle 1: Moder-Humusformen Profi,- liechtsHochNr. wert: Gestein 1 R 21820 Hauptdolomit H 65380 2 R 23440 Wettersteinkalk auf mehr oder weniger reinen Karbonat- Höhe NN, Hangneigung Exposit-ion Vegetation Horizont m, 45O S (Friedergipfel) Rasen (vgl. Prof. 12) 1640 m, 60° N bewimperte Alpenrose, 2019 m, 3O S (Friederspitz;:piel) Rasen (Rispe, Frauenmantel, Löwenzahn, Rotklee) 2020 H 72570 3 R 21680 Plattenkalk H 64810 Gras 4 R 21750 Plattenkalk H 65000 1953 m, 40’ N Rasen 5 R 21750 Plattenkalk H 64950 (mergelig) 2000 m, 40° N Rasen 6 R 22750 Plattenkalk H 65000 1550 m, 50° SSE Gräser, Kräuter u. Moose (Horste zwischen Fels) 7 R 20500 Partnachkalke H 72280 1550 m, 80’ S Gräser, Kräuter u. Moose (Horste zwischen Fels) 8 R 21830 Muschelkalk 1-I 72560 1730 m, 580’s Rasen 9 R 21930 Muschelkalk I-1 72560 1760 m, 30’ N Rasen Die Entstehung des Rendzinamoders bedarf außer des Karbonatgesteins und kühlfeuchter Klimabedingungen einer leicht zersetzliehen, stickstoffreichen Pflanzenmasse, wie sie von Gräsern, Kräutern und Moosen geliefert wird. Treten an deren Stelle Pflanzen, die große Mengen rohfaserreicher, schlecht zersetzbarer organischer Substanz erzeugen dazu gehören in der alpinen Stufe vor allem die Latsche (Pinus montana), die Schneeheide (Erica carnea) und die Alpenrose (Rhododendron hirsuturn und Rhododendron ferrugineum), - so kommt es zur Bildung von orgnnischcn Auflagen (Tangelhumus) mit Mächtigkeiten bis zu 1 m und mehr. Die auf Blatt Linderhof und anderen vom Verfasser begangenen Blättern der bayerischen Kalkalpen beobachteten ,,Tangelrendzinen“ (vgl. Tangelrendzina“ DIEZ 1966), entsprechen am ehesten der ,,Dystrophen 80 gesteinen in Abhängigkeit von Gestein, Mächtigkcit (an) Bcschrcibung der Humusfortn Chcn~ischc Analysenwcrtc pl1 (Kl) CaCO, o/o Austauschb. Ca(vi) Org. GIN Subst. Vcrulu hältnis 10 schwarzbraun,feinkrümelig, schluffig 61 - 287 31,7 13,3 10 grauschwarz, schluffig 6’3 120 514 54,l 13,9 7 braunschwarz, gut zersetzt 5,7 - 718 61,3 13,0 10 schwarz, sehr gut zersetzt (schmierig) 523 - 534 44,7 17,2 15 schwarz, 691 SP. 756 43,8 16,3 15 dunkelgrau, 623 SP. 732 24,4 13,8 5 braunschwarz, schluiflg 68 72 860 32,9 15,7 5 grauschwarz, schluffig 6,5 SP. 34,0 14,l 15 dkl.-grau, schlufflg-lehmig feinkrümelig (mullartiger Moder) 633 SP. 30,5 11,5 8 schwarz, 695 SP. 58,7 15,9 schmierig schluffig gut zersetzt Lage und Vegetation 356 nach KUBIENA (1953). Charakteristisch für sie ist ein mächtiger, rotbrauner, schlecht zersetzter, torfmullähnlicher Horizont (Tangelschicht) über einem gut humifizierten, braunschwarzen, schmierigen Moderhorizont (H-Lage). Die organischen Horizonte liegen dem Gestein direkt auf, enthalten auch in der pechmoderartigen H-Lage keine freien Karbonate mehr und können bei sehr großer Mächtigkeit sehr stark sauer sein, ein weites UN-Verhältnis und damit stark rohhumusähnlichen Charakter besitzen. Die wegen ihrer üppigen Vegetation schlecht zugänglichen Böden zeigen gelegentlich an der Basis der organischen Auflagen saumartige, t.onige Lösungsrückstände (Braunlehm) aus der Karbonatverwitterung, wie z. B. in Profll 10. 6 81 Profil 10: Friederspitz dickung Moosen R 21880 H 64650 SE; Hang (Spornlage) mit Rostblätteriger 30’ E, 1880 m NN; Rand Alpenrose, Heidelbeere, einer LatschenFlechten und Dystrophe Tangelrendzina aus Plattenkalk 30 cm rotbrauner, schlecht zersetzter, faseriger Auflagehumus gr1 20 cm rotbrauner, gut zersetzter (speckiger) Auflagehumus VS 2'0 cm braunschwarzer, sehr gut zersetzter, schmieriger Humus, OII 0-10 cm gelbbrauner, schluffiger Ton Ie) Br c 1’ 10-20 cm i- angewitterter Plattenkalkschutt Analysen zu Profil 10 siehe Tab. 2, S. 87. Die Tangelhumusbildung beschränkt sich nicht allein auf die Hochlagen, wenngleich sie auch hier ihre größten Mächtigkeiten und ihre stärkste Dystrophie zeigt. Beim Aufstieg zum Frieder wurde Tangelhumus sowohl an Nordhängen der montanen Hochwaldzone als auch auf postglazialen Schotterterrassen beobachtet. Profil 11: R 23490 H 68420 Linderhof SE; Terrassenrand einer postglazialen Terrasse des Elmaubaches, 974 m NN; Lichter Mischwald (Fichte, Tanne, Buche; Heidelbeere und Grasunterwuchs) T a n g e 1 r e n d z i n a aus Kalkschotter (in Umwandlung zur Moderrcndzina begriffen) 0 Ill 5 cm schwarzer, sehr gut zersetzter, feinkrümeliger Auflagehumus 20 cm rotbraunschwarzer, gut zersetzter Auflagehumus mit On1 rotbraunen Zwischenlagen (verfaultes Holz) 5 cm grauschwarzer, schluffiger Auflagehumus; subpolyedriOil, sches Gefüge 10 cm + stark angewitterter Kalkschotter mit sandig-schlufCL. flgem Zwischenmittel Analysen zu Profil 11 siehe Tab. 2, S. 87. Profil 11 stellt eine Regradationsform der Tangelrendzina dar. Die ursprüngliche Vegetation muß anders ausgesehen haben als die heutige, unter deren Einfluß die Umwandlung des Tangelhumus in Rendzinamoder bereits weit fortgeschritten ist (vgl. FRANZ 1960, S. 128). Die, verglichen mit Profil 10, höheren PH-Werte und das engere C/N-Verhältnis sind auf die günstigeren klimatischen Bedingungen zurückzuführen (vgl. Höhenunterschiede). Ia) Die Horizontbezeichnung B, (r von residuum = Rückstand) wurde als Arbeitsbezeichnung für schluffig-tonige Horizonte verwendet, die als Lösungsrückstände der Karbonatgesteinsverwitterung aufzufassen sind. 82 Das bereits in Pro61 10 beschriebene Vorkommen von Rückstandston aus der Kalksteinverwitterung ist in der Zone der geschlossenen alpinen Rasen auf mehr oder weniger stabilen Landoberflächen häufiger zu beobachten. Ein zweifelsfrei autochthones Dolomit-BraunlehmprofIl wurde auf dem Gipfel des Frieder auf einer nur wenige Meter breiten, flachen Kuppe aufgenommen. Profil 12: R 21820 H 65400 Friedergipfel; flache Kuppe, 3’S, 2049 m NN; dichte Rasennarbe mit Blaugras (Sesleria Varia), Niedrigem Schwinge1 (festuca purnila), Silberwurz (Dryas octopetala), Carex sp. u. a. B r a u n 1e h m erodiert) Ah1 0- 8 cm geringer Entwicklungstiefe aus Hauptdolomit (leicht dunkelgraubrauner, sehr stark humoser, schluffiger Lehm; starke Verfilzung durch Wurzeln 8-16 cm gelbbrauner, schluffiger, lehmiger Ton; subpolyedrisches BI, bis polyedrisches Gefüge, sehr locker braungrauer, schluffig-lehmiger Dolomitgrus; Gest.einsCV 16-20 cm Splitter stark aufgeweicht, z. T. Zerdrückbar zerklüfteter Hauptdolomit Cl, 20-30 cm + weißgrauer, Analysen zu Profil 12 siehe Tab. 2, S. 87. Mächtigere Braunlehm-Horizonte finden sich in den reiferen Bodenbildungen aus primär tonreicheren Schichten, z. B. des Plattenkalk, häufig umgelagert und in flachen Rinnen oder auf Verebnungen solifluktiv akkumuliert. Auf den südexponierten, üppigen Grashängen zwischen Dreisäuler-Kopf und Hennenkopf stehen braunlehmähnliche Böden großflächig an. Profil 13: R 21610 H 72560 Linderhof N, Hennenkopf; Hang 30°SW, 1680 m NN; Rasen schwanz, Glatthafer, Zittergras, Carex SP., Hornschotenklee, Klappertorf, Thymian, gefl. Knabenkraut u. a. Braunlehm-Braunerde 0-10 cm Ah mit FuchsWundklee, aus Cenoman-Konglomerat dunkelgraubrauner, humoser, schwach grusiger, Ager Lehm (Restgerölle) gelbbrauner, schwach grusiger, schwach toniger B,.,, 10-30 cm stark ausgeprägt feinsubpolyedrisches Gefüge; dem zergrusten Gestein aufliegend Analysen zu Profil 13 siehe Tab. 2, S. 87. schlufLehm; direkt 111. Böden aus tonreichen (vor allem Kössener Schichten, Gesteinen Partnachschichten und Flyschgesteine) Bei sonst gleichen Bedingungen verläuft die Bodenbildung auf den von Natur tonreicheren Gesteinen wesentlich schneller, als auf den mehr oder weniger reinen Karbonatgesteinen. Die Böden sind tiefgründiger, nährstoffreicher und wasserhaltefähiger und bieten damit Fauna und Flora einen stark erweiterten Lebensbereich. Autochthone, vollentwikkelte Böden sind relativ selten. Das erklärt sich aus der starken Soliiluktionsund Rutschneigung der nach vorausgehender Entkalkung und Aufweichung hochplastisch gewordenen Gesteine. Junge, stark erosionsgehemmte Böden wechseln mit sehr tiefgründigen, von jungen Bodenbildungen überprägten, schluffig-tonigen Solifluktionsmassen. Die tonige Bodenart und die Undurchlässigkeit des Gesteins bedingen einen oberflächennahen Wasserstau (im Gegensatz etwa zu den Böden aus klüftigem, gut wasserdurchlässigem Dolomit), der schon bei geringer Hangverflachung, vor allem aber in Senken und Rinnen zur Bildung von Pseudogleyen, Hanggleyen und Mooren führt. Die Humusbildung verläuft von Anfang an anders als auf den reinen Karbonatgesteinen. Je höher die freigesetzte Tonmenge ist, desto besser sind die Bedingungen für die Bildung stabiler Ton-Humuskomplexe und damit die Bildung von Mull-Humusformen. Sie sind auf den jungen Bodenbildungen aus tonreichen Karbonatgesteinen die Regel (vgl. ProAl 14). Die reiferen Entwicklungsstadien tendieren zur Rohhumusbildung. Auffallend ist die stets mächtige Ausbildung der H-Lage, eine Besonderheit, die mit den extremen kühlfeuchten Klimabedingungen der Alpen in Verbindung zu bringen ist. Die Profile 14, 15 und 16 geben einen Querschnitt aus der Vielfalt der Böden. Die unterschiedliche Entwicklung spiegelt den unterschiedlichen Einfluß der Faktoren Gestein (Gehalt an nichtkarbonatischen Anteilen), Relief (Hydrologie, Erosion) und Zeitdauer der Bodenbildung wieder. ProAl14: R 13300 Lobental, Roßstall-Köpfl Sauerklee, Moose) H ‘73070 NW; Hang 35ONW, M u 11 r e n d z i n a aus Mergelkalk-Hangschutt 1 cm 01.1.. 0-15 cm 4 1100m NN; Wald (Fichte; (Aptychenschichten) Nadelstreu dunkelgrauer, schwach grusiger, schluffig-toniger Lehm, stark ausgeprägt subpolyedrisches Gefüge AC 15-25 cm f Gesteinsschutt mit humosem, tonig-lehmigem Zwischenmittel Analysen zu Profil 14 siehe Tab. 2, S. 8’7. 84 Profil R 18350 15: Sägertal, H 70120 Weg zur Kaltwasserhütte; Hang Braunlehm-Parabraunerde 15’ N, 1260 m NN; Wald (Fichte) aus Rätkalk cm rohhumusartiger Moder cm 0-15 cm ’ gelbbrauner, grusiger, toniger Lehm; feinsubpolyedri4 sches Gefüge gelbgraubrauner, lehmiger Ton; stark ausgeprägtes Bt, 15-25 cm Grobpolyedergefüge BC 25-50 cm f gelbgraubrauner lehmiger Ton mit Gesteinsschutt; Feinboden nach unten grauer und allmählich kalkhaltig werdend Analysen zu Profil 15 siehe Tab. 2, S. 67. 2 6 II Profil R 18290 16: H 70000 zwischen Sägertal und sumpfter Flachhang, G 1 e y in Hanglage 01, 611 0 3 5 0- 5-40 Hundsfällgraben, Weg zur Kaltwasserhütte; 5’ E; Wald (Fichte) 1280 m NN aus Kössener ver- Schichten cm schwarzer Auflagehumus cm schwarzgrauer, schluffiger Ton cm + leuchtend rostgelber und weißgrauer schluffiger Ton, strukturlos (marmorierter) Die Böden aus tonreichen Gesteinen bereiten unter den gegebenen Klimabedingungen erhebliche Bewirtschaftungsschwierigkeiten. Die Forstwege sind häufig stark versumpft und nur im Winter befahrbar. Auf staunassen, tiefgründigen Lehmböden gelegene Hochalmen zeigen meist starke Narbenverletzungen durch den Tritt der Weidetiere. Die verheerenden, besonders in der Flyschzone bekannten Hangrutsche sind teilweise darauf zurückzuführen .Der Wald als natürlicher Stabilisator sollte auf solchen rutschgefährdeten Böden unter allen Umständen erhalten bleiben. IV. Böden aus sandig-grusig (vor allem Lias- und Dogger-Kieselkalk Eine dritte Gruppe von Böden delten durch ihren relativ hohen verwitternden Gesteinen und Reiselsberger Sandstein) unterscheidet sich von den oben behanKieselsäuregehalt und Skelettreichtum. An den südexponierten Hängen des Sägertales finden sich auf DoggerKieselkalk tiefgründige Braunerden mit Mullhumusformen. Stattliche Mischwälder mit üppigem Krautunterwuchs bilden das, den gut durchliifteten, biologisch aktiven Böden entsprechende Vegetationsbild. 7 85 Profil 17: R 17620 H 71190 Sägertal; Hang 50°S, 1340 m NN; Mischwald üppiger, bis mannshoher Krautunterwuchs Eisenhut, Baldrian u. a.) ‘(Fichte, Ulme, Ahorn, Buche; mit Brennessel, Blauem B r a u n e rd e aus Kieselkalk-Hangschutt (Dogger) 0-15 cm dunkelbraungrauer, steinig-grusiger, sandiger Lehm; Al, feinsubpolyedrisches Gefüge B v1 15-30 cm mittelbrauner, steiniger, stark grusiger, stark sandiger Lehm; feinsubpolyedrisches Gefüge, locker (scharfkantiger Hornsteingrus) B vv 30-50 cm $- mittelbrauner, steiniger, stark grusiger, stark sandiger Lehm, feinsubpolyedrisches Gefüge, locker Analysen zu Profil 17 siehe Tab. 2, S. 87. Auf der Suche nach den Maximalstadien der terrestrischen Bodenentwicklung fanden sich in erosionsgeschützter Lage auf feinbodenreichem verwitterndem Gestein podsolierte Böden, wie sie in den Profilen 18 und 19 dargestellt sind. Profil 18: R 20270 H 71200 Linderhof W, Roßeck; schmaler Rücken mit ca. 5 m breiter Verebnung, 1285 m NN; Fichtenaltholz P o d s o 1 aus Lias-Kieselkalk 1 cm 01, 0 ,<’ 2 cm 8 cm gut zersetzter, braunschwarzer Feinhumus, etwas Oll schmierig fahl dunkelgrauer, humoser, schluffiger Lehm Al,,, 0- 2 cm 2-15 cm fahl hellgrauer, sandiger, schluffiger Lehm; subpoly4 edrisches Gefüge, locker; zahlreiche scharfkantige Hornsteinsplitter B,,s 15-60 cm f braungelber, schlufflger Lehm; feinpolyedrisch-lockeres Gefüge; dunkelbraune Ton-Humusüberzüge, einzelne Bleichzonen; einzelne Hornsteinsplitter Analysen zu Profil 18 siehe Tab. 2, S. 87. Profil 19: R 13710 H 73530 Reiselsberg WNW; schmale Hangrippe, 15O SW, 1100 m NN; Wald (Fichte; Heidelbeere) P o d s o 1 aus Reiselsberger Sandstein 3 cm rohhumusartiger Moder OL 11 05 cm dunkelgrauer, sehr stark humoser Schluff 2, 5-10 cm weißgrauer Schluff dunkelrostgelber und rostbrauner, steinig-grusiger 415 10-30 cm Schluff; Restgerölle stark durchgewittert angewitterter Sandsteinschutt mit BI,,C,. 30-50 cm -1 graugrüner, Zwischenmittel Analysen zu Profil 19 siehe Tab. 2, S. 87. 86 2: Analysen Tabelle zu den Profilen 10-19 161 - Mn0 w;c FC@, UN Vdl. 28 37,8 3,o 374 5,l 16,6 Al11 C,., 26,3 27,2 30,3 ’ 61,9 (dith. % 2,68 577 583 531 74,4 79,5 42,3 19,9 493 434 17,6 13,5 18,6 15,l 66,8 26,4 23,3 23,4 2,44 2:64 394 496 I 011 4 ß, 17 18 19 4, B Vl B 1.2 l.!:5i 2,g 42,9 41,6 15,5 2,8 62,5 28,2 9,3 5,2 174 682 27,6 24,7 51,3 54,l 596 5,6 5,7 344 354 356 16,7 21,l 21,2 2,g 391 393 472 153 100 64,7 276 226 47 10 14 18,8 490 790 011 *f? ‘3,s Al, AC! ! ßl,, / 810 3,24 3,24 20,7 23,5 0,72 2,80 ~- -r 3,2 1 ! 1,12 1,08 13,9 0,64 1,oo 4,oo l 2,lO 6,58 -<:0,01 0,03 “;) Die Analysenwcrte wurden nach folgenden Methoden erzielt: Korngrößen%usall~mcnsct~~~ng (S alte 1) nach KOEHN; pH-Werte (Spalte 2) nach Messung mit Glasclcktrode in KC P; CaCO, (Spalte 3) nach SCHEIBLER; austauschbares Calcium (Spalte 4): Bestimmung in 1 “ioigcm NH,Cl-Auszug; organische Substanz (Spalte 5) nach SPRINGER; UN-Verhältnis (Spalte 6): Bestimmung des Stickstoffs nach JODLBAUEI<; dithionitlösl. Eisen (Spalte 7): Bestimmung nach DEB; Fe,O, (HCl) (Spalte 8): Bestimmung im 1,15 HCI-Auszug; Mn0 (HC]) (Spalte 9): colorimcrrische Bestimmung im HCl-Auszug 1.15. Die Angaben in mg beziehen sich auf jeweils 100 g Boden. 87 Wie die Rendzinen, so zeigen auch die Podsole unter den extremen Klimabedingungen der Alpen eigentümliche morphologische und chemische Eigenschaften. Als Podsole sind die Profile 18 und 19 auf Grund ihres Bleich(A,-) und Illuviationshorizontes (BI,,) sowie ihrer Eisen- und Humusverteilung anzusprechen; dagegen bilden die organischen Auflagen mit ihrem relativ mächtigen O,,- bzw. Al,-Horizont und relativ engen C’N-Verhältnissen keineswegs den für Podsole sonst typischen Rohhumus. Podsolierungsgrade wie in Profil 18 und 19 sind ziemlich selten. Viel häufiger kommen leicht bis mäßig staunasse Böden vor, sobald das Relief einen gewissen Wasserzuzug ermöglicht. 1. Der Baugrund Bisher liegen noch keine speziellen ingenieurgeologischen Untersuchungen auf Blatt Linderhof vor. Besondere Vorsichtsmaßnahmen müssen bei Bauten in den rutschgefährdeten Serien der Partnachschichten, der Jura- und Kreidemergel und des Flysches getroffen werden. K. Vorschläge für Lehrausflüge Graswang - Kuchelschlag Von Graswang (Bus-Haltestelle) Straße nach Linderhof. Am Schießstand Graswang rechts ab zum Kuchelschlag. Weg am Schießstand vorbei, geradezu am Linder Grieß Breccien der Oberkreide. Am Weg am Beginn des Kuchelschlags kleine Wände von Buntem Liaskalk. Beim Abstieg zum Ram-Mösl ,,Rätkalk” in Bankfazies. Am Kohlbach transgredierende TuronMergel. Rückweg entlang des Kohlbaches nach Graswang. Am RauhBühel bei Graswang Dogger-Kieselkalk. Linderhof - Höll-Gräben Von Linderhof (Bus-Haltestelle am Forsthaus, Bus-Verbindung nach Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen und Reutte) Straße in Richtung Graswang bis zur ersten Brücke, dann rechts zu den Höll-Gräben. Zunächst Cenoman-Mer,gel, weiter oben folgen Kössener Schichten mit einer Korallenkalk-Bank. Bei etwa 1300 m wird ein schmaler Sattel von Hauptdolomit durchquert, auf dessen Flanken das Cenoman mit gut gerundeten Konglomeraten transgrediert. Abstieg zur Elmau und Rückweg nach Linderhof (Schloß). Gegenüber der Einfahrt zu den Parkplätzen im Parkgelände kleiner Steinbruch im Lias-Kieselkalk mit Spezialfaltung. 8ti Linderhof - Brunnen-Kopf Vom Parkplatz Linderhof auf der Forststraße zum Martinsgraben. Am rechten Hang bei 1020 m kleiner Aufschluß mit dem Ubergang der oolithischen ,,Rätkalke“ in den Lias-Kieselkalk. Unterhalb der Martinswand Lias-Kieselkalk und an Störungen eingebrochene Turon-Mergel und -Sandsteine. Dann links (Beginn des auf dem Meßtischblatt nicht eingezeichneten Weges schwer zu Anden) Aufstieg zum oberen Martinsgraben über die Rippe des Dogger-Kalkes der Martinswand. An der SefelwandAlpe wieder Turonmergel. Auf den Lias-Kieselkalk folgt bachaufwärts in einer Steilstufe Bunter Liaskalk. Im Bachbett verlaufende Störung. Am rechten (östlichen) Ufer auf ein präcenomanes Relief transgredierende Oberkreide-Breccien. Auf dem Weg unterhalb der Hauptdolomit-Wände Aufstieg zu den Brunnenkopf-Häusern. Kurz unterhalb der Hütten am Weg Transgression des Turons auf Hauptdolomit. Abstieg nach Linderhof auf dem Reitweg, der mehrfach Oberkreide und Hauptdolomit kreuzt. Von der Abzweigung des Weges nach Altenau Blick auf den Bergschlipf an der Kleb-Alp. Von der obersten Serpentine des Weges am DreisäulerBach Blick auf die Rutschmassen im oberen Dreisäuler-Bach. Linderhof - Pürschling - Hennen-Kopf Gegenüber dem Schloß-Hotel kleiner Steg durch eingezäuntes Gelände. Beim Aufstieg innerhalb des Parkgeländes in Lesesteinen gebankter ,,‘Rätkalk“. Nach Verlassen des Parkes kleiner Aufschluß in einer Moräne. Dann rechts dem Weg in Richtung Graswang folgend bis kurz vor den Erz-Bach. Bei etwa 1200 m Hauptdolomit, kurz vor dem Einschnitt des Lähner-Grabens am Wegrand kleiner Aufschluß von Gipstonen der Raibler Schichten. Im Gebiet der Kälber-Alp Allgäuschichten, Radiolarite, Aptychenschichten und Tannheimer Schichten der ,,Allgäudecke“. Transgression der Oberkreide auf die Radiolarite direkt am Weg, auf der Transgressionsfläche starke Quellen. Kurz hinter den Quellen tektonische Klippe von Wettersteinkalk, dann bis zu den Pürschling-Häusern *Jura der ,,Allgäudecke“. ,,Deckengrenze“ am Schaflahner Kopf (s. Abb. 20) und zwischen Hütte und Schlafhaus. Von da aus Aufstieg zum TeufelstättKopf durch Jura (mit Doggerkalk) und Trias. Auf dem Weg kleines Kohleflözchen in den Sandsteinen der Raibler Schichten, dann Wettersteinkalk der Teuielstättkopf-Schuppe. Weg zum Laubeneck durch Wettersteinkalk, Raibler Schichten und Hauptdolomit. Am Nordhang des Laubeneckes über die Laubeneck-Alm zum Hennen-Kopf (Alpiner Muschelkalk über Wettersteinkalk, beide auf Oberkreide-Breccien Hennenkopf-Schuppe). Abstieg vom Hennen-Kopf zum Höhenweg in Richtung Brunnen-Kopf. Bis zur Einmündung dcs Weges nach Linderhof Alpiner Muschelkalk, Partnachschichten und Wettersteinkalk südlich des Dreisäuler-Kopfes. Abstieg nach Linderhof. 89 Linderhof - Brunnen-Kopf - Klamm-Spitz - Bäcken-Sattel Aufstieg zum Brunnen-Kopf (gleiche Route wie Abstieg bei Exkursion 3). Von den Brunnenkopf-Häusern zur Klamm-Spitz. Im Wintertal Reste der südvergenten Oberkreide der Brunnenkopf-Mulde, Blick auf die zusammengeklappte Mulde im Hauptdolomit der Klamm-Spitz. Vom Wintertal ab schwieriger Weg bis zum Bäcken-Sattel. Bis zum FeigenKopf Hauptdolomit, dann CenomaniTuron des Hirschwang auf Hauptdolomit und Plattenkalk. Am Bäcken-Sattel Westende der tektonisch stark beanspruchten Jura- und Unterkreidezone vom Zauschet. Abstieg über die Bäcken-Alm und das Sägertal (bei 990m am Südufer Bändertone und pleistozäne Schotter). Kenzen - Hochplatte - Linderhof Diese Exkursion ist als Fortsetzung der Exkursion 5 gedacht. Abstieg vom Backen-Sattel zur Kenzen-Hütte. Übernachtung. Von der KenzenHütte Aufstieg zum Kenzen-Sattel. Der Wasserfall des Gassen-Baches Oberhalb des Wasserfalles Karstquelle liegt in den massigen ,,Rätkalken“. (Stau auf den Kössener Schichten). Am Kenzen-Sattel geschlossenes Profil vom Wettersteinkalk über die Raibler Schichten, den Hauptdolomit, die Kössener Schichten bis in die ,,Rätkalke“. In den oberen Gumpen Partnachschichten im Sattelkern des Hochplatte-Sattels. Aufstieg zum ,,Fensterl“ (Naturbrücke im Wettersteinkalk) von da über die Roggentalgabel zum Schlössei. Am Schlösse1 und Beinland1 vererzter oberster Wettersteinkalk und Raibler Schichten. Am Lösertal-Joch Kössener Schichten, Abstieg zum Sägertal. Profil vom Lösertal über das Hasental zum Sägertal: ,,Rätkalke“, unterer Lias-Kieselkalk, Allgäuschichten, oberer Lias-Kieselkalk, Oberer (Dogger-) Kieselkalk. Durch das Linder Grieß (Fernmoränen am Nordufer) zum Parkplatz Linderhof. 90 L. SchriRtum F.: Das Synklinorium zwischen Geologica Bavarica, Nr. 17, S. 89-98, ALRRKHT, Ahmmx, -- Isar und Schwarzenbach. München 1953. - 0.: Zur Tektonik der Vilseralpen. - Verh. geol. Staatsanst., Jg. 1921, S. 117-124, Wien 1921. Erläuterungen zur Geologischen Spezialkarte der Repubilk österreich; Blatt Lechtal 5045. 55 S., Wien (Geol. Bundesanst.) 1924. AMIWRER, 0. W.: Geologischer Querschnitt durch die Ostalpen zum Gardasee. -- Jb. geol. Reichsanst., 61, S. 531--710, & HAMMER, vom Allgäu Wien 1911. TH.: Uber exotische Gerölle in der Gosau und Ablagerungen der tirolischen Nordalpen. - Jb. geol. 59, S. 289-332, Wien 1909. ANIXW, G. & PFEIITER, D.: Erläuterungen zu Blatt Augsburg. Hydrogeologische Ubersichtskarte 1 : 500 000. 154 S., Remagen (Bundesanst. f. Landeskunde) 1955. BEMMI:LP.N, R. W. van: Zur Mechanik der ostalpinen Deckenbildung. Geol. Rdsch., 50, S. 474-499, Stuttgart 1960. BESLER, W.: Die Jura-Fleckenmergel des Tannheimer Tales (Außenfern, Tirol). - Jb. geol. Bundesanst., 102, S. 407-460, Wien 1959. BLT~‘I~NSYAEDT, F. & WIMLR, C. A.: Mikrofaunen aus dem alpinen Raum - 82.-99. Notiz, Mikrolabor Preußag, Hannover 1954-57. [unveröff.] AMPPBIGR, 0. & OHNESORGE, verwandten Reichsanst., K.: Zum Problem der Inntaldecke. - S-ßer. Bayer. Wiss., math. naturw. Abt., S. 239-246, München 1943. ßEUI<LEN, Akad. BODEN. K. Uber Konglomerate und ßreccien in den Bavrischen Amen. Z. deutsch. geo< Ges., 75, Jg. 1923, S. 155-183, Berlin 1924. Geologisches Wanderbuch für die Bayerischen Alpen. 458 S., Stuttgart (Enke) 1930. BüSrt, E. : Geologische Monographie der Hohenschwangauer Alpen. Geogn. Jh., 6, Jg. 1893, S. 1-48, Cassel 1894. A.: Geologie des Kalkalpenbereiches zwischen Thaneller und dem Plan-See in Tirol. Dissertation 103 S., München 1958. BORNIIORST, F.: Magnetische Geophysikal. Observ. BURMEISTER, CADISCH, J.: 1953. Geologie Vilser Alpen, TH München, Vermessung 2. Ordnung in Bayern Fürstenfeldbruck, Serie B, 2,, 1962. der Schweizer Alpen: 480 S., Basel CLOSS, H., HAHN, A. & SCHLBUSENI:R, A.: Bemerkungen Schwerestörungen des deutschen Alpenvorlandes. S. 503-528, Hannover 1957. - (Wepf 1955. & Co.) zur Karte der Geol. Jb., 72, 9’1 Dxz, T>I.: Die Böden. Karte von Bayern [S. 182-1931. - In: ZACHER, W.: Erläuterungen zur Geologischen 1 : 25 000 Blatt Nr. 8429 Pfronten. München 1966. Die Böden. - In: GANS, 0.: Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern 1 : 25 000 Blatt Nr. 8240 Marquartstein. München 1967. F. H.: Vorschlag zur Umbenennung von ,,Oberrätkalk“ in ,,Rätolias-Riffkalk“ (Nördliche Kalkalpen). - N. Jb. Geol. Paläont., Mh., S. 546-549, Stuttgart 1959. Faziesentwicklung an der Trias/Jura-Wende in den mittleren Nördlichen Kalkalpen. - Z. deutsch. geol. Ges., 113, Jg. 1961, S. 311319, Hannover 1962. Beckensedimentation und Riffbildung an der Wende Trias/Jura in den Bayerisch-Tiroler Kalkalpen. 134 S., Leiden (E. J. Brill) 1966. Die Rät- und Lias-Oolithe der nordwestlichen Kalkalpen. - Geol. Rdsch., 56, S. 140-170, Stuttgart 1967. FAURKIUS, F’r.ücr:~, E.: Zur Mikrofazies 106, S. 205-228, Wien der alpinen 1963. Trias. - Jb. geol. Bundesanst., FKANZ, H.: Feldbodenkunde. Wien und München 1960. GAI.LWITZ, H.: Ober tektonische Selektion. - Stille-Symposium, Stuttgart (Enke) 1956. GERKE, S. 20-3’7, K.: Die Karte der Bou,guer-Isanomalen 1 : 1000000 von Westdeutschland. - Deutsch. Geodät. Kommission, Reihe B, H. 46, Teil 1, Frankfurt a.M. 1957. K.: Ablauf und Ausmaß der diagenetischen Veränderungen im Wettersteinkalk (alpine Mitteltrias). - Gedr. Dissert., 122 S., München 1966. GXSB, P.: Ergebnisse der bisherigen Messungen in den Alpen und Erörterung einiger damit zusammenhängender Probleme. - MaxRichter-Fesltschrift, S. 271-290, Clausthal-Zellerfeld 1965. GI:RMANN, GÖMBBL, C. birges W.: Geognostische Beschreibung des bayerischen Alpengeund seines Vorlandes. 948 S., Gotha (Justus Perthes) 1861. HAIIEK, G.: Bau und Entstehung der Bayerischen Alpen. Verlagsbuchhandlung, 206 S., München 1934. HAGN, H.: Fazies und Mikrofauna Internat. Sed. Petrograph. HAGN, H. & Z1:1L, W.: Globotruncanen Turon der Bayerischen Alpen. Basel 1954. - C. U. Beck’sche der Gesteine der Bayerischen Alpen. Ser., 1, 174 S., Lei’den (E. J. Brill) 1955. - aus dem Ober-Cenoman Eclogae Geol. Helvet., und Untcr47, S. 1-60, neuerer Spezialforschungen in den deutschen HAHN, F. F.: Ergebnisse Alpen, 1. Allgäuer Alpen und angrenzende Gebiete. - Geol. Rdsch., 2, S. 207-219, Leipzig 1911. Ergebnisse neuerer Spezialforschungen in den deutschen Alpen. 111. Die Kalkalpen Südbayerns. - Geol. Rdsch., 5, S. 112-145, Leipzig 1914. 92 HAMANN, P. & KOCKEL, C. W.: Luitpoldzone, Bärgündele und das Ende der Lechtaldecke. - Geol. Rdsch., 45, S. 204-213, Stuttgart 1956. HIBIMIIACH, H.: Geologische Neuaufnahme der Farchanter Alpen. - Gedr. Dissert. Univ. München, 30 S., München 1895. HBISSBL, W. : Zum tektonischen Bau der Nordtiroler Kalkalpen. - Z. deutsch. geol. Ges., 110, S. 614-615, Hannover 1958159. HESSE, R.: Das Flyschgebiet des Zwiesel westlich von Bad Tölz. -- Z. deutsch. geol. Ges., 113, S. 293-304, Hannover 1962. Herkunft und Transport der Sedimente im bayrischen Flyschtrog. Z. deutsch. geol. Ges., 116, S. 390-403, Hannover 1964. HOFPBRT, K. D.: Geologische Untersuchungen im Laber-Gebirge (östlich Oberammergau). - Ungedr. Diplom-Arbeit Freie Univ. Berlin, 80 S., Berlin 1964. HUCKRIIXIJX, R.: Trias, Jura und tiefe Kreide bei Kaisers in den Lechtaler Alpen (Tirol). - Verh. geol. Bundesanst., S. 44-91, Wien 1959. HÜCKEL, B. & JACOBSHAGLN, V.: Geopetale Sedimentgefüge im Hauptdolomit und ihre Bedeutung für die tektonische Analyse der nördlichen Kalkalpen. - Z. deutsch. geol. Ges., 113, Jg. 1961, S. 305-310. Hannover 1982. JA<:~BSHAGBN, V.: Zur Stratigraphie und Paläogeographie der Jura-Fleckenmergel im südöstlichen Allgäu. - Notizbl. hess. L.-Amt Bodenforsch,, 87, S. 208-226, Wiesbaden 1958. JACOISHAGBN, V. & KOCKEI., C. W.: Oberprüfung des ,,Benna-Deckensattels“ in den Hohenschwangauer AlDen. - N. Jb. Gcol. Pal5o:lt., Mh., S. 99-110, Stuttgart 1560. . JERZ, H.: Untersuchungen über Stoffbestand, Bildungsbedingungen und Paläogeographie der Raibler Schichten zwischen Lech und Inn. (Nördliche Kalkalpen). - Geologica Bavarica, Nr. 56, S. 5-102, München 1966. KLAUS, W.: Sporenfunde in der karnischen Stufe der alpinen Trias. Verh. geol. Bundesanst., S. 160-163, Wien 1959. KI EBELSDERG, R. v.: Glazialgeologische Notizen vom bayrischen Alpenrande IIII. - Z. P. Gletscherkunde, 7, S. 225-259, Berlin 1913. Glazialgeologische Notizen vom bayrischen Alpenrande 111. - Z. f. Gletscherkunde, 8, S. 226-262, Berlin 1914. Geologie von Tirol. 872 S., Berlin (Borntraeger) 1935. KOCH, E. & SIXNGEL-RUTKOWSKI, W.: Faziesuntersuchungen Unterkreide der westlichen Lechtaler Alpen. - Verh. anst., S. 179-200, Wien 1959. KOCKH.. C. W.: Der Umbau der nördlichen Kalkalpen und seine Schwierigkeiten. - Verh. geol. Bundesanst., 1956, S. 205-212, Wien 1956. Untervorschiebung, eine vernachlässigte tektonische Form. - N. Jb. Geol. Paläont., Mh., S. 66-71, Stuttgart 1957. Vom Sattel zur Klippe. - Abh. deutsch. Akad. Wiss. Berlin, 111. Kl., S. 40-47, Berlin 1960. - in Jura und geol. Bundes- na C. W. & RICHTER, M.: Deckengrenzen in den Vilser Alpen. Jb. geol. Bundesanst., 81, S. 331-351, Wien 1931. KOCKEL, C. W., RICHTER, M. & STEINMANN, H. G.: Geologie der Bayerischen Berge zwischen Lech und Loisach. - Wiss. Veröff. D. u. Oe. Alpenver., 10, 231 S., Innsbruck 1931. - [Mit farb. geol. Karte], KOLLMANN, K.: Ostratoden aus der alpinen Trias. - Jb. geol. Bundesanst., 106, S. 121-205, Wien 1963. KONZAN, H.-P.: Neue Ergebnisse zur Stratigraphie und Tektonik im südlichen Ammergebirge zwischen Geier-Köpfen und Elmau. - Ungedr. Diplom-Arbeit Freie Univ. Berlin, 82 S., Berlin 1964. KRAUS, E.: Die Entstehung der Inntaldecke. - N. Jb. Geol. Paläont., Abh., SO, S. 31-95, Stuttgart 1949. Zum Verankerungsproblem der kalkalpinen Decken im Bereich des Wettersteingebirges. Z. deutsch. geol. Ges., 108, S. 141-155, Hannover 1957. KUBIENA, W. L.: Bestimmungsbuch und Systematik der Böden Europas. Stuttgart 1953. K~JPPBR, H.: Zur Diskussion über die Decken-Tektonik der nördlichen Kalkalpen, Verh. geol. Bundesanst., Jg. 1956, S. 227-229, Wien 1956. KUHNERT, CH.: Zur Stratigraphie und Tektonik des mittleren Ammergebirges, - Dissertation Freie Univ. Berlin, 105 S., Berlin 1964. - Das Ammergebirge geologisch betrachtet. - Jb. Verein z. Schutze d. Alpenpflanzen u. -Tiere, 31, S. 1-17, München 1966. Lmr.rNc, L.: Ergebnisse neuerer Spezialforschungen in den deutschen Alpen. 2. Die Kreideschichten der bayerischen Voralpenzone. Geol. Rdsch., 3, S. 483-508, Leipzig 1912. LRUCHS, K.: Uber Einflüsse der Triasriffe auf die Lias-Sedimentation in den nördlichen Kalkalpen. Senckenbergiana, 7, S. 247-249, Frankfurt 1925. Beiträge zur Lithogenesis kalkalpiner Sedimente. 1. Beobachtungen an Riffgesteinen der nordalpinen Trias. 11. Gesteinsausbildung und Fossilien in der bayerisch-nordtiroler Fazies der norischen Trias. N. Jb. Mineral. usw., 59. Beil.-Bd., Abt. A, S. 357-430, Stuttgart 1928. LI:YDEN, F.: Die Entwicklung der Alpen zum Hochgebirge. - Geol. Rdsch., 13, S. 18-39, Berlin 1922. Gliederung des altbayrischen Spätglazials. - Geol. Rdsch., 16, S. 337-349, Berlin 1925. L~enscrn~, H.: DeutLmgsversuche für die Struktur der tieferen Erdkruste nach reflexionsseismischen und gravimetrischen Messungen im deutschen Alpenvorland. -Z. Geophysik, Jg. 39, S. 51-96 Würzburg 1964. IANKI:, G.: Geologische Untersuchungen im Gebiet der Farchanter Alpen (Kramer-Rabenkopf - Notkarspitz). Ungedr. Diplom-Arbeit Freie Univ. Berlin, 57 S., Berlin 1961. Neue Ergebnisse zur Stratigraphie und Tektonik der Lahnenwiesmulde und ihrer näheren Umgebung. - Dissertation Freie Univ. Berlin, 114 S., Berlin 1963. KOCK~L, 94 LX~YI-LUTENKO, A.: Bau und Strukturen der Lechtaldecke im Gebiet der Jachenau zwischen Walehen-See und Isar-Tal. - Geologica Bavarica, Nr. 8, 63 S., München 1951. MEYER, H.: Geologie des westlichen Arbeit Freie Univ. Berlin, - Ammergebirges. [In Vorbereitung]. - Ungedr. Diplom- MILLER, H.: Zur Geologie des westlichen Wettersteinund Mieminger Gebirges (Tirol). Strukturzusammenhänge am Ostrand des Ehrwalder Beckens. Gedr. Dissertation Univ. München, 118 S., München 1962. J.: Geologie der Bayerischen und Walcherxee. - N. Jb. Mineral, S. 451-511, Stuttgart 1936. NIIWXMAYER, OIWOWSKI, N.: Geologische Untersuchungen Ungedr. Diplom-Arbeit Freie Univ. Alpen zwischen Loisach, Isar usw., 76. Beil.-Bd., Abt. B, im östlichen Ammergebirge. Berlin, 9’7 S., Berlin 1963. - PKODEHL, C.: Auswertung von Refraktionsbeobachtungen im bayerischen Alpenvorland (Steinbruchsprengungen bei Eschenlohe 1958-1961) im Hinblick auf die Tiefenlage des Grundgebirges. - Z. Geophysik, Jg. 30, H. 4, S. 161-181, Würzburg 1964. Struktur der tieferen Erdkruste in Südbayern und längs eines Querprofils durch die Ostalpen, abgeleitet aus refraktionsseismischen Messungen bis 1964. - Boll. di GeoAsica Teer. ed Appl., 7, Nr. 25, S. 35, 1965. REICH, - H.: In Süddeutschland geologische Bedeutung. - seismisch ermittelte Grenzflächen und ihre Geol. Rdsch., 46, S. 1-16, Stuttgart 1957. Zur Frage der geologischen Deutung seismischer Grenzflächen in den Alpen, - Geol. Rdsch., 50, S. 465-473, Stuttgart 1960. S’eismische Untersuchungen des Flyschtroges bei Len.ggries westlich und östlich der Isar. - Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, 11. math.phys. Klass’e, Jg. 1960, Nr. 11, S. 205-255, Göttingen 1960. R.: Geologie der Flyschzone zwischen Lech und Ammer. - Dissertation Freie Univ. Berlin, 107 S., Berlin 1955. Die bayerische Flyschzone im Ammergau. - Geologica Bavarica, Nr. 41, S. 55-98, München 1960. REICMICLT, RtUM, 1%: Zur tektonischen der östlichen Allgäuer S. 507-534, Hannover Stellung des Falkensteinzuges am Nordrand Alpen. - Z. deutsch. geol. Ges., 113, Jg. 1961, 1962. RrcH,rr;R, D.. Zum geologischen Bau der Berge östlich des oberen Osterachtales (Allgäu). Der synsedimentäre Ursprung einer tektonischen Decke. - Z. deutsch. geol. Ges,, 109, Jg. 1957, S. 519-640, Hannover 1958. RICMTI(R, - M.: Der Nordrand der oberostalpinen Geosynklinale. - Z. deutsch. geol. Ges., 75, S. 198-211, Berlin 1923. Kreide und Flysch im östlichen Allgäu zwischen Wertach und Halblech. - Jb. geol. Bundesanst., 74, S. 135-1’77, Wien 1925. 95 RICHTBIL, M.: Uber den Bau des Ammergebirges. - 2. deutsch. geol. Ges., 77, S. 239-259, Jg. 1925, Berlin 19’26. Die Cenomantransgression im Ammergebirge. - Cbl. Mineral. usw., Abt. B, S. 57-64, Stuttgart 1926. Zum Problem der alpinen Gipfelflur. - Z. Geomorphol., 4, S. 149160, Berlin 1926. -- Der ostalpine Deckenbogen. Eine neue Synthese zum alpinen Deckenbau. - Jb. geol. Bundesanst., 80, S. 497-540, Wien 1930. Morphologie und junge Bewegungen beiderseits vom nördlichen Alpenrand. - 2. f. Geomorph., 7, S. 10-24, Berlin 1932. Die Deutschen Alpen und ihre Entstehung. Deutscher Boden, 5, 179 S., Berlin (Gebr. Borntraeger) 193’7. -- Die Entwicklung der Anschauungen über den Bau der deutschen Alpen. - Z. deutsch. geol. Ges., 100, S. 338-347, Hannover 1950. Uber Dehnung und Längung der Gebirge während der Faltung. Geologie, 7, S. 312-318, Berlin 1958. RI~HTIX, M. & ScHöNrNßrRo, R.: Uber den Bau der Lechtaler Z. deutsch. geol. Ges., 105, S. 57-59, Hannover 1955. Alpen. - RICHTER, M. & STEINMANN, H. G.: Zur Tektonik der Bayrischen Alpen zwischen Ammer und Loisach. - Cbl. Mineral. usw., Jg. 1927, Abt. B, S. 160-171, Stuttgart 1927. R~THIT.I~TZ, A. : Geologisch-paläontologische Monographie der Vilser Alpen mit besonderer Berücksichtigung der Brachiopoden-Systematik. Palaeontographica, 33, S. 1-180, Stuttgart 1886187. S<:IiAI~DER, F. X.: Geologie von Österreich. 810 S., Wien der bayrischen M.: Die Cenomanfauna ral. usw., 1924, S. 82-95, München 1924. ScHLOSSER, Alpen. (Deuticke) - 1951. Cbl. Minc- P.: Neuere Kenntnisse über die Kalkalpenzone und die Alpenrandstrukturen in Südbayern. - Geol. Rdsch., 37, S. 18-24, Stuttgart 1949. Klufttektonik und Großstrukturen in den nördlichen Kalkalpen. Geol. Rdsch., 42, S. 172-187, Stuttgart 1954. Paläogeographie und tektonische Strukturen im Alpenrandbereich Südbayerns. - Z. deutsch. geol. Ges., 113, Jg. 1961, S. 231-260, Hannover 1962, SCHNEIDBR, H. J.: Der Bau des Arnspitzstockes und seine tektonischc Stellung zwischen Wettersteinund Karwendelgebirge. - Geologica Bavarica, Nr. 17, S. 17-55, München 1953. S~HNEKIKR, H. J. & WALDVOGEL, F.: Eisenerze und Faziesdifferenzierung im oberen Wettersteinkalk. - In: ZACHER, W.: Erläuterungen zur Geoloqischen Karte von Bayern 1 : 25 000 Blatt Nr. 8430 Füssen. München (Bayer. Geol. Landesamt) 1964. - [S. lOl-1231. SCH~NENUCRG, R.: Die Tektonik im Gebiet der Memminger Hütte und ihre Bedeutung für den Bau der Lechtaler Alpen. - Festsehr. 90 Jahre Deutsch. Alpenverein, Memmingen 1959. SCHMIIYP-THOM~C, 96 J.: Die jurassischen Fleckenmergel der bayerischen Alpen. N. Jb. Mineral. usw., 52. Beil.-Bd., Abt. B, S. 214-283, Stuttgart 1925. SQHLE, U. : Geologische Aufnahme des Labergebirges bei Oberammergau mit besonderer Berücksichtigung des Cenomans in den bayrischen Alpen. - Geogn. Jh., 9, Jg. 1896, S. 1-66, Cassel 1897. Das Ammergebirge. Geologisch aufgenommen und beschrieben. Geogn. Jh., 11, S. 1-51, München 1899. SPENGLIS, E.: Versuch einer Rekonstruktion des Ablagerungsraumes der Decken der nördlichen Kalkalpen. - 1. Teil. Der Westabschnitt der Kalkalpen. - Jb. geol. Bundesanst., 96, S. 1-64, Wien 1953. Ober den Wert von flächenhaften Abwicklungsversuchen für die Erkenntnis tektonischer Vorgänge. - Mitt. geol. Ges. Wien, 48, S. 305-313, Wien 1956. TAUPITZ, K.-CHR.: Die Blei-, Zink- und Schwefelerzlagerstätten der nördlichen Kalkalpen westlich der Loisach. - Gedr. Dissert. Bergakad. Clausthal, 20 S., Clausthal 1954. THEODOROWITSCH, G. 1.: Uber die Genesis des Dolomits in sedimentären Bildungen. - 2. angewandte Geol., 1, S. 91-92, Berlin 1955. THURNER, A.: Die Baustile in den tektonischen Einheiten der Nördlichen Kalkalpen. - Z. deutsch. geol. Ges., 113, Jg. 1961, S. 367-389, Hannover 1962. TOLLMANN, A.: Ostalpensynthese. 2856 S., Wien (Deuticke) 1963. Zur Frage der Faziesdecken in den Nördlichen Kalkalpen. - Geol. Rdsch., 53, S. 153-170, Stuttgart 1964. TROLL, K.: Die Rückzugsstadien der Würmeiszeit im nördlichen Vorland der Alpen. - Mitt. geogr. Ges. München, 18, S. 281-292, München 1925. ULRICH, R.: Die Entwicklung der ostalpinen Juraformation im Vorkarwende1 zwischen Mittenwald und Achensee. - Geologica Bavarica, Nr. 41, S. 99-151, München 1960. VIDAI., H.: Neue Ergebnisse zur Stratigraphie und Tektonik des nordwestlichen Wettersteingebirges und seines nördlichen Vorlandes. -Geologica Bavarica, Nr. 17, S. 56-88, München 1953. WPNZ, w.: In Handbuch der Paläozoologie, Bd. 6, Teil 1, Gastropoda, 1639 S., Berlin (Gebr. Borntraeger) 1938. Z.~CHER, W.: Geologie der Umgebung des Tannheimer Tales (Außerfern, Tirol). Mit besonderer Berücksichtigung der Kreideablagerungen und ihrer exotischen Gerölle. - Dissertation TH München, 106 S., München 1959. Zur tektonischen Stellung der Vilser Alpen. - Z. deutsch. geol Ges., 113, Jg. 1961, S. 390-408, Hannover 1962. Fazies und Tektonik im Westabschnitt der Nördlichen Kalkalpen. Jber. u. Mitt. oberrh. geol. Ver., N. F., 44, S. 85-92, Stuttgart 1962. Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern 1 : 25 000 Blatt Nr. 8430 Füssen. Mit Beiträgen von K. CRAMER, TH. DIEZ, H.-J. SCHNMDBR & F. WALDVOGEL, A. TRILLER u. H. VIDAI. & E. HOHENSTAY?'EK. München (Bayer. Geol. Landesamt) 1964. SCHRÖDER, 97 ZEIL, Geologie der Alpenrandzone bei Murnau in Oberbayern. Geologica Bavarica, Nr. 20, 85 S. München 1954. Die Kreidetransgression in den Bayerischen Alpen zwischen Iller und Traun. - N. Jb. Geol. Paläont., Abh., 101, S. 141-226, Stuttgart 1955. Zur Kenntnis der höheren Unterkreide in den Bayerischen Alpen. -N. Jb. Geol. Paläont., Abh., 103, S. 375412, Stuttgart 1956. Zur Deutung der Tektonik in den deutschen Alpen zwischen Iller und Traun, - Z. deutsch. geol. Ges., 111, Jg. 1959, S. 74-100, Hannover 1959. Zur Frage der Faltungszeiten in den deutschen Alpen. - Z. deutsch. geol. Ges., 113, Jg. 1961, S. 359-366, Hannover 1962. w.: Geologische Karten Blatt 5045 Lechtal 1 : 75 000. Wien, (kk. geol. Reichsanst.) [Farbig]. BORNHORST, A.: Geologische Karte des Kalkalpenbereiches zwischen Vilser Aloen, Thaneller und dem Plan-See in Tirol 1 : 25 000 mit Profiltafel. München 1958. - [Farbige Manuskriptkarte, Bibliothek Geol. Inst. TH München]. Bösq E.: Geologische Karte der Hohenschwangauer Alpen 1 : 25 000. Geogn. Jh., 6, Jg. 1893, Cassel 1894. - [Farbig]. Geognostische Karte Tirols; ca. 1 : 120 000 (farbig). Aufgen. u. herausgegeb. v. Geognost-Montanist. Ver. Tirol u. Vorarlberg. Innsbruck 1849. G~MBEL, C. W.: Blatt Werdenfels 1 : 100 000 der Geognostischen Karte des Königreichs Bayern, München (Justus Perthes, Gotha) 1858. [Farbig]. HEIMBACH, H.: Geologische Karte der Farchanter Alpen. - 1 : 50 000, (farbig), mit Profiltafel. München (M. & Ft. Zacher, Dresden) 1895. HOI:PERT, K. D.: Geologische Karte des Laber-Gebirges (östlich Oberammergau). - 1 : 10000, mit farbiger Profiltafel. [Farbige Manuskriptkarte, Bibliothek Geol. Inst. Freie Univ. Berlin 19641. KOCKBL, C. W. RICHTER, M. & STEINMANN, H. G.: Geologische Karte der Bayerischen Berge zwischen Lech und Loisach 1 : 25 000 mit farbiger PrÖAltafel. - Wiss. Veröff. D. u. Oe. Alpenver., 10, InnsbrÜck 1931. - [Farbig]. KONZAN, H.-P.: Geologische Karte des Gebietes südlich Linderhof 1 : 10 000 mit farbiger ProAltafel 1 : 10 000 u. z.T. 1 : 5000. Berlin 1964. [Farbige Manuskriptkarte, Bibliothek Geol. Inst. Freie Univ. Berlin]. KUHNERT, CH.: Geologische Karte des mittleren Ammergebietes 1 : 10 000 mit Profiltafel 1 : 10000. Berlin 1964. - [Farbige Manuskriptkarte, Bibliothek Geol. Inst. Freie Univ. Berlin]. LINKE, G.: Geologische Karte des Ostteils der Farchanter Alpen 1 : 10 000. - [Farbige Manuskriptkarte, Bibliothek Geol. Inst. Freie Univ. Berlin 19611. Geologische Karte der Lahnenwies-Mulde 1 : 10 000 mit Profiltafel 1 : 10 000. Berlin 1963. - [Farbige Manuskriptkarte, Bibliothek Geol. Inst. Freie Univ. Berlin]. AMP~ERER, 0.: 1914. - 98 MEYER, H.: Geologische Karte des westlichen Ammergebirges 1 : 10 000 u. z. T. 1 : 5000. Berlin 1965. - [Farbige Manuskriptkarte, Bibliothek Geol. Inst. Freie Univ. Berlin]. GICDOWSKI, N.: Geologische Karte des östlichen Ammergebirges 1 : 10 000 mit Profilen. Berlin 1962. - [Farbige Manuskriptkarte, Bibliothek Geol. Inst. Freie Univ. Berlin]: REICHIXT, R.: Geologische Karte der Flyschzone zwischen Lech und Ammer 1 : 25 000 mit Profiltafel 1 : 25 000. Berlin 1955. - [Farbige Manuskriptkarte, Bibliothek Geol. Inst. Freie Univ. Berlin]. SCHMIDT-THOME, P.: Geologische Karte von Bayern 1 : 100 000 Blatt 663 Murnau mit Profiltafel. München (Bayer. Geol. Landesamt) 1955. [Farbig]. Geologische Karte von Bayern 1 : 100000 Blatt 662 Füssen mit Profiltafel. München (Bayer. Geol. Landesamt) 1960. - [Farbig], S~HIX, IJ.: Geologische Karte des Ammergebirges 1 : 25 000 mit 2 Profilen. - Geogn. Jh., 11, Jg. 1898, München 1899. VIDAI., H.: Geologische Karte des nordwestlichen Wettersteingebirges und seines nördlichen Vorlandes 1 : 25 000. München 1953. - [Farbige Manuskriptkarte, Bibliothek Geol. Inst. IJniv. München]. ZACHBK, W.: Geologische Karte von Bayern 1 : 25 000 Blatt Nr. 8430 Füssen mit Profiltafel. München (Bayer. Geol. Landesamt) 1963. - [Farbig]. Druckfehlerberichtigung: Legend#e zu der kalkalpinen Bei 1 a ge Randzone. 1 : Jura und Kreide (nicht Trias) außerhalb 99