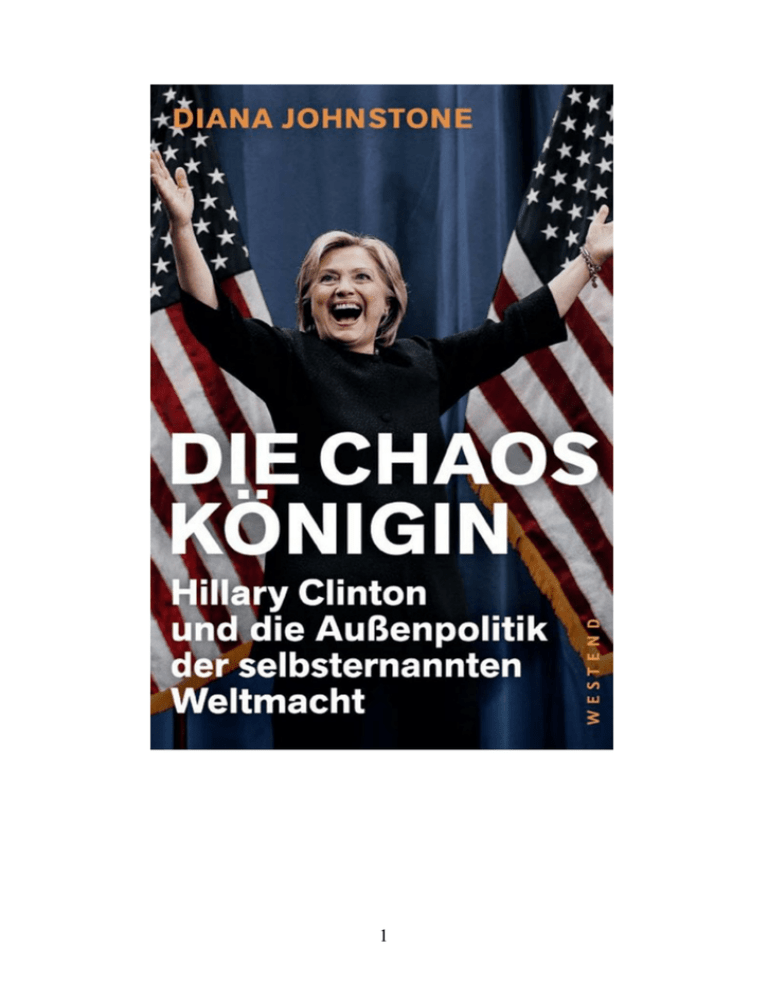

DIE CHAOS-KöNIGIN: Hillary Clinton und die Außenpolitik der

Werbung