Möller-Leimkühler.Psychische Gesundehit von Männern

Werbung

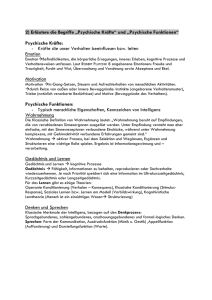

Neue Perspektiven für die Jungen- und Männergesundheit? Stuttgart, 10. Juni 2013 Psychische Gesundheit von Männern – Bedeutung und Handlungsbedarf Prof. Dr. rer.soc. Anne Maria Möller-Leimkühler Psychiatrische Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München Was ist psychische Gesundheit ? Individuelle Ressource für Lebensqualität und Produktivität „Zustand des Wohlbefindens, der es einem erlaubt, seine Fähigkeiten auszuschöpfen und die normalen Belastungen des Lebens zu bewältigen. Ein psychisch gesunder Mensch kann produktiv und fruchtbar arbeiten und ist im Stande, etwas zum Wohle seiner Gemeinschaft beizutragen.“ (WHO, Grünbuch 2005) Gesellschaftliche Ressource für wirtschaftlichen Wohlstand und sozialen Zusammenhalt Psychische Gesundheit unterschätzt Jeder vierte ist von psychischen Störungen betroffen. Psychische Störungen implizieren ein hohes Suizidrisiko. Psychische Störungen verursachen erhebliche Kosten und belasten das Wirtschafts, Sozial- und Bildungssystem sowie das Justizsystem. Psychische Störungen sind unterdiagnostiziert und unterbehandelt. Dies hat erhebliche gesundheitliche und ökonomische Auswirkungen. Gesellschaftliche Stigmatisierung ist einer der wichtigsten Gründe für die Unterdiagnostizierung und Unterbehandlung. Prävalenz psychischer Störungen nach Geschlecht Störung Gesamt % Frauen % Männer % Prävalenz 14,5 19,8 9,2 12-Monate Affektive Störungen 1 11,9 15,4 8,5 12-Monate Somatoforme Störungen 1 11,0 15,0 7,1 12-Monate Schmerz-Störung 1 8,1 11,4 4,9 12-Monate Alkoholmissbrauch/abhängigkeit 1 4,1 1,3 6,8 12-Monate Illegale Substanzen, Missbrauch/Abhängigkeit 0,7 0,5 1,0 12-Monate 10,0 3,6 10,3 1,9 9,6 5,5 Lebenszeit Angststörungen 1 1 Persönlichkeitsstörungen 2 Dissoziale Persönlichkeitsstörung 3 1 2 3 Bundesgesundheitssurvey 1998/9, Zusatzsurvey „Psychische Störungen“ (nach Jakobi et al. 2004) Maier et al. 1992 Compton et al. 2005 Steigender Behandlungsbedarf Steigender Behandlungsbedarf Unterversorgung bei Depression Unterversorgung bei Alkoholabhängigkeit 80% in Praxen niedergelassener Ärzte 35% in Allgemeinkrankenhäuser 10% in suchttherapeutischen Einrichtungen (Mann 2008) 0,5 – 1% in ambulanter Psychotherapie (Wittchen, Jacobi 2001) Niedrige Niedrige Behandlungsquote Behandlungsquote –– hohe hohe Kosten Kosten höhere Behandlungsquote: noch höhere Kosten??? positive Kosten-Nutzen-Relation !!! Durch 1 in Psychotherapie investierten Euro können im Jahr 2 bis 5 Euro eingespart werden Wunsch et al. 2013 Margraf 2009 Wittmann et al. 2011 Folgen der Unterversorgung Chronifizierung (vom Symptom bis zur Behandlung > 7 Jahre) Fehlversorgung durch stationäre Behandlungen in somatischen Kliniken (insb. Männer!) hohe Kosten durch Präsentismus, Krankschreibung, „Doktorshopping“ psychische und somatische Komorbidität 100,0 80,0 60,0 40,0 Männer Frauen 20,0 0,0 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 90+ je 100.000 der Altersgruppe Suizid Suizide nach Alter und Geschlecht, Deutschland, 2011 Komorbidität – Versorgungsbedarf bei Komorbidität Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit Bis zu 50% der Patienten in der somatischen Versorgung weisen psychische Störung auf (Arolt et al. 1998) 88% - 99% aller Versicherten mit einer psychischen Störung weist behandlungsbedürftige somatische Erkrankung auf (Gaebel 2012, DGPPN-Studie) Anteil der sich in Behandlung befindenden chronisch körperlich kranken Patienten, deren psychische Störung nicht diagnostiziert und behandelt wird: 50% bis 70% (Kapfhammer 2011) Risiko für psychische Komorbidität bei chronisch körperlichen Erkrankungen liegt zwischen 40% und 60% Bei Männern evtl. höheres Risiko für komorbide Depression Schlechtere med. Versorgung bei psychisch Kranken mit somatischer Komorbidität Erheblich reduzierte Lebenserwartung bei psychisch Kranken mit som. Komorbidität (20 Jahre bei M, 15 Jahre bei F, Thornicroft 2011) Ursachen der Unterversorgung Gesellschaftliche Wertsysteme geringer Stellenwert der psychischen Gesundheit, Strukturwandel der Arbeitswelt, ausgeprägte Leistungsnormen, individuelle Autonomie Soziale Stigmatisierung psych. Störungen Negativere Einstellungen bei Männern, betroffene Männer stärker stigmatisiert als Frauen Strukturelle Merkmale des Versorgungssystems Angebote eher auf Frauen zugeschnitten, lange Wartezeiten, Genderbias in Diagnostik Personenbezogene Merkmale der Inanspruchnahme Selbststigmatisierung, Männlichkeitsideologien, Gesundheitskonzepte Gute Nachricht: Risikofaktoren sind modifizierbar! niedrige Bildung arbeitsbezogene Stressoren niedriger sozioökonomischer Status Psychische Störungen soziale Desintegration Krisen infolge Trennung/Scheidung Handlungsbedarf 1. Gesundheitsverhalten von Männern 2. Ärztliche Diagnostik, Kommunikation und Therapie 3. Chronische Belastungen am Arbeitsplatz 4. Gewaltverhalten 5. Soziale Integration 6. Sensibilisierungs- und Entstigmatisierungskampagnen 7. Männergesundheitsforschung im Bereich psychischer Störungen 1. Gesundheitsverhalten von Männern Maschinenmodell von Gesundheit gering ausgeprägte Selbstfürsorge Inanspruchnahme med. Hilfe 2F:1M Inanspruchnahme verhaltenspräventiver Maßnahmen GBE Kompakt 5/2012 1. Gesundheitsverhalten von Männern mehr Eigenverantwortung Abbau selbstschädigender Stressverarbeitung Förderung individueller Ressourcen Förderung des Hilfesuchverhaltens Vermittlung lebensphasen- und settingspezifischer Gesundheitsinformationen (untere Sozialschichten!) Entwicklung, Implementierung und Evaluierung jungen- und männerspezifischer Gesundheitsprogramme 2. Diagnostik, Kommunikation und Therapie Gender-Bias in ärztlicher Diagnostik überwiegend somatische Diagnostik, Nichtberücksichtigung männertypischer Symptomatik bei Depression Maskuliner Kommunikationsstil Arzt autoritär, redet mehr, stellt geschlossene Fragen, unterbricht häufiger, weniger einfühlsam, kurze Gesprächsdauer – schlechtere Compliance bei M Gesundheitsangebote auf weibliche Bedürfnisse zugeschnitten Präventionsmaßnahmen, Suizidprävention, Psychotherapie 2. Diagnostik, Kommunikation und Therapie männergerechtere Depressionsdiagnostik männersensible Arzt-Patient-Kommunikation Verbesserung des Zugangs für Männer Entwicklung männerspezifischer Therapie(module) Implementation der Genderperspektive in Aus- und Weiterbildung von Medizinern Männersprechstunden Männergesundheitszentren Männergruppen in stat. Versorgung 3. Arbeitsplatz Männer stärker als Frauen von arbeitsplatzbezogenen Stressoren betroffen Gratifikationskrisen, Schicht- und Mehrarbeit (Siegrist 2013) höhere Rate an Depression und Alkoholabhängigkeit (Stansfeld et al. 1999, Head et al. 2004 ) Angst vor Stigmatisierung 31% glauben, dass die Kollegen wenig Verständnis dafür haben, wenn ein Mitarbeiter wegen psychischer Probleme fehlt. Für 56% wäre es unangenehmer, wegen psychischer Probleme arbeitsunfähig zu sein als wegen körperlicher Probleme. 49% glauben, dass die verbreitete Angst um den Arbeitsplatz das Auftreten von psychischen Erkrankungen begünstigt. (DAK Gesundheitsbarometer 2005) Präsentismus am Arbeitsplatz häufiger aufgrund psychischer als somatischer Erkrankungen! 3. Arbeitsplatz Reduktion psychosozialer Belastungen Früherkennung von psychischen Störungen koordinierte berufliche Reintegration Personenbezogene Interventionen (Resourcenorientiert) Strukturelle Interventionen (Arbeitsbedingungen) Früherkennung bei Risikogruppen Weiterbildung der Betriebsärzte über psychische Störungen mehr Betriebspsychologen Erleichterung der beruflichen Rehabiliation Arbeitgeber als Zielgruppe für Anti-StigmaInterventionen 4. Gewaltverhalten Physische Gewalt = männliches Phänomen nicht nur Täter, sondern auch Opfer ! meist auf Adoleszenz beschränkt zu 90% kollektive Gewalt Wichtigster psychosozialer Prädiktor: Gewalterfahrungen in der Kindheit Anteil der Männer Mord/Totschlag: 86% Vergewaltigung: 99% Körperverletzung: 91% Sachbeschädigung: 88% Bundeskriminalamt 2008 Funktionen: • Männlichkeit • Macht, Kontrolle • Gruppenkohäsion • Grenzüberschreitung • Lustgewinn • Angstmanagement Pfeiffer et al. 1998 4. Gewaltverhalten Verhinderung der Entstehung von Gewalt Reduktion von Gewaltverhalten WHO: ökologisches Modell der Gewaltprävention Erziehung und Bildung zentral: jungenbezogene Gewaltprävention (Konfliktkompetenz, Selbstwirksamkeit), am besten Schule in Kooperation mit Schulsozialarbeit Veränderung gewaltfördernder Verhältnisse: z.B. Reduktion familiärer Belastungen, Langzeitarbeitslosigkeit, ethnischer Segregation Gesamtgesellschaftliche Aufgabe: Schaffung einer Kultur des Friedens und der sozialen Verantwortung 5. Soziale Integration Soziale Desintegration Psychische Störungen • strukturschwache urbane Regionen, • Bevölkerungsdichte, • Merkmale des Wohnumfelds • soziale Unsicherheit • Depression • Angststörungen • psychosomatische Störungen • antisoziale Persönlichkeitsstör. • Gewaltverhalten Risikogruppen Junge Männer mit Migrantionshintergrund: kum. Gesundheitsrisiken Alte Männer: Statusverlust, höchstes Suizidrisiko 5. Soziale Integration Vermeidung bzw. Reduktion sozialer Desintegration Ziel bei Behandlung und Rehabilitation psychich Kranker Männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund Ältere Männer Angebote zur Sucht- und Gewaltprävention (Jugendsozialarbeit) Beschäftigungsangebote schulische, berufliche Förderung Ehrenämter Integration über Sportangebote Medien: ressourcenorientiertes Altersbild, Aktivität gegen Depression („Men´s Sheds) 6. Entstigmatisierung Basale Voraussetzung für: • Wirksamkeit von Prävention • adäquate Behandlungsquoten • soziale (Re)Integration Negativstereotyp des psychisch Kranken selten gefährlich unberechenbar selbst verantwortlich schwer zu behandeln „gespaltene Persönlichkeit“ Männer haben deutlich negativere Einstellungen zu psychischen Störungen und ihrer Behandlung (Jorm et al. 2006, Sarkisian et al. 2003, Ng, Chang 2000; Cook, Wang 2010) Psychich kranke Männer erfahren stärkere Diskriminierung (Holzinger et al. 2012) Bisherige Anti-Stigma-Kampagnen • nicht nachhaltig erfolgreich • keine Genderperspektive • Medien, Gesundheitspersonal, Arbeitgeber keine Zielgruppe 6. Entstigmatisierung Verbesserung des Wissensstandes Abbau von Vorurteilen Entstigmatisierung der Hilfesuche Prävention psychischer Störungen in MännergesundheitsKampagnen stärker berücksichtigen Kampagnen müssen multimedial konzipiert sein Kampagnen müssen kontinuierlich durchgeführt werden Defizitmodell von Männlichkeit … … durch Ressourcenmodell ersetzen! Falls Sie mehr wissen wollen …..