Latein-ältestes Schulfach der Welt - Aventinus

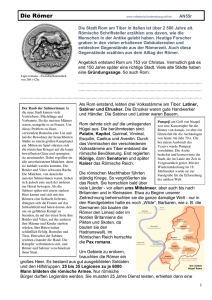

Werbung

Latein - Informationen und Gedanken zum ältesten Schulfach der Welt Latein ist ein Schulfach, das einige Erklärungen nötig hat. Ihm fehlt auf den ersten Blick die Nützlichkeit, die etwas haben sollte, was Ihr Kind mühevoll in der Schule lernt. Viele Argumente, die in der Diskussion für Latein verwendet werden, greifen zu kurz. In Elternumfragen wurde festgestellt, dass die Beliebtheit diesen Faches - und eine gewisse Beliebtheit ist in den letzten Jahren durchaus wieder zu bemerken - besonders durch zwei zentrale Thesen gestützt wird: Einmal, dass Latein eine Basissprache sei, mit deren Hilfe man viele andere (europäische) Sprachen viel leichter lernt. Und grundsätzlich, dass das „altmodische“ Fach Latein Schüler zu zwar konservativen, aber sehr nützlichen Tugenden wie Disziplin, Beharrlichkeit und Fleiß am besten erziehen kann, oder, etwas moderner ausgedrückt: Mit Latein lernt man das Lernen. Falsch ist das sicher nicht, aber könnte man diese Effekte nicht auch anderswo in der Schule erzielen? Warum wird gerade dem Latein das zugetraut? Um das verständlich zu machen, möchte ich im Folgenden etwas weiter ausholen und diese Sprache gerade denen unter Ihnen vorstellen, die mit ihr noch keine Erfahrungen gemacht haben. Ich werde dabei erklären, warum diese Sprache und die Welt, aus der sie ursprünglich kommt, auch heute noch als bedeutsam empfunden werden. Und warum Latein gerade in der Bildungskultur des Gymnasiums tief verwurzelt ist - bis heute. Streng genommen ist Latein nichts anderes als ein antiker mittelitalienischer Dialekt, den heute niemand mehr spricht. Auch einen schriftlichen Gebrauch außerhalb von Schulen (besonders in Deutschland und Österreich) und Universitäten (zum Beispiel unter Leuten, die „Alt-Philologie“ studieren) gibt es nicht mehr. Ja, der Vatikan veröffentlicht seine Rundschreiben noch auf Latein, gesprochen wird dort aber gewöhnlich Italienisch, auch wenn der letzte Papst ein Deutscher war und angeblich hervorragend Latein kann. Der Aufstieg des Lateinischen vom Bauerndialekt zur Welt- und Kultursprache, die Europa nicht nur über Jahrhunderte, sondern über mehr als zwei Jahrtausende einte, ist durch zwei Faktoren begründet, einen historisch-machtpolitischen und einen kulturell-bildungspolitischen sozusagen. Doch dazu nun mehr: Aus sagenhaften Anfängen, die über 2500 Jahre zurückreichen, schwang sich Rom in einer aus unserem Blickwinkel kurzen, in Wirklichkeit aber sehr langen Zeit, nämlich in mehr als 500 Jahren, zur ersten Großmacht weltweit, besonders aber auf europäischem Boden, hoch. Erst die europäische Einigung am Ende des 20. Jahrhunderts hat wieder zu einem (fast) einheitlichen Herrschaftsbereich geführt, der dem Römischen Reich an Größe gleichkommt. Wie aber wird man zur Großmacht? Dafür gibt Rom ein zeitloses Beispiel ab - ein Vergleich mit den USA heute ist da gewiss nicht zu weit hergeholt. Die Antwort auf diese Frage wäre dennoch schwer zu geben, Historiker müssten spekulieren, Archäologen ein paar Grabungsfunde auswerten, ein paar Inschriften lesbar machen, so wie bei anderen antiken Kulturen. Wer aber Latein kann, kann bis heute nachlesen, wie gebildete Römer selbst - Historiker, Politologen und Soziologen -, aber auch die damals Handelnden - Politiker, Militärs und Verwaltungsbeamte - den Aufstieg ihres Staats erzählen, erklären und beurteilen. Sie haben uns zahlreiche Bücher hinterlassen. Hinterlassen - was bedeutet das? Kein einziges antikes Buch ist uns einigermaßen vollständig und lesbar erhalten, ganz zu schweigen davon, dass Bücher in der Antike völlig anders aussahen wie heute, mit der Hand geschrieben und deshalb extrem teuer waren. Hohe Auflagenzahlen wie heute gab es nicht. Immerhin hätten wir - wenn auch mit einiger Übung - die Schrift lesen können, denn sie ist ja unsere, die „lateinische“. Diese Texte wurden über Jahrhunderte hinweg - das römische Reich war schon längst untergegangen immer wieder abgeschrieben. Viel, ja die große Mehrheit der Texte, ging in späteren Zeiten verloren, aber genug blieb erhalten, um uns einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt der Römer zu geben. Ganz selten werden auch heute noch bisher unbekannte Textfragmente gefunden, in großen Bibliotheken zum Beispiel, aber auch in dem vom Vesuvausbruch 79 n.Chr. verschütteten Badeort Herkulaneum am Golf von Neapel. Modernste Technologien helfen dabei solche Texte wieder lesbar zu machen. Seit Einführung des Buchdrucks am Ende des Mittelalters gibt es gedruckte Versionen der erhaltenen lateinischen Originaltexte - bis heute. Sie haben vielleicht schon einmal ein oranges, zweisprachiges Reclambändchen in der Hand gehabt! Zurück zur römischen Geschichte - aus der Sicht der Römer: Wer mächtig wird aus unbedeutenden Wurzeln - es waren wohl Bauern, Fischer und Hirten, die an den hochwassergeschützten Hochufern des Flusses Tiber (lat. „Tiberis“, ital. „Tevere“) wohnten - der entwickelt mit der Zeit eine Gründungslegende seines Gemeinwesens, in der Götter (z.B. Venus, die Göttin der Liebe) und Heroen (z.B. Äneas, ein aus dem brennenden Troja geflohener Königssohn) eine Rolle spielen, aber auch manche wundersame Begebenheit (wie die von den Stadtgründern Romulus und Remus, einem Zwillingspaar, das zuerst vom bösen Onkel im Wald ausgesetzt, dann aber von einer Wölfin gefunden und gesäugt wird). Schon hatten die Römer einen vornehmeren Stammbaum, was sie zu weiteren Erfolgen berechtigte. Im Kampf gegen ihre unmittelbaren Nachbarn (besonders gegen die Etrusker, das erste Kulturvolk Italiens, von dem wir immer noch sehr wenig wissen, und gegen die nach Süditalien eingewanderten Kolonialherren aus Griechenland) entwickelte der bis dahin unbedeutende Stadtstaat und seine Bewohner die Talente und Tugenden, mit deren Hilfe es immer wieder gelang sich auch gegen übermächtige Gegner durchzusetzen. Auswärtige Könige wurden vertrieben, die führenden Adelsfamilien der Stadt nahmen die Regierung selbst in die Hand. Eine Republik (von lat. „res publica“ : „Sache des Volkes“) wurde gegründet; eine Adelsversammlung, der Senat (von lat. „senatus“) - wir kennen das aus den USA - legte die Richtlinien der Politik fest, von allen gewählte ehrenamtliche Magistrate (von lat. „magistratus“) führten sie aus. Die nicht adelige Bevölkerung, die natürlich in der Mehrheit war, erkämpfte sich ein größeres Mitspracherecht und besonders größere Rechtssicherheit. Das Rechtswesen, obwohl man, ganz im Gegensatz zu heute, nur wenige geschriebene Gesetze kannte, gilt als vorbildlich. „Römisches Recht“ wird bis heute an juristischen Fakultäten gelehrt. „Im Zweifel für den Angeklagten“ („In dubio pro reo“) oder „Man muss immer beide Seiten hören“ („Audiatur et altera pars“) sind nur zwei der vielen Regeln, die unumstößlich bis heute in jedem Gerichtssaal Gültigkeit haben. Und jeder Krimileser weiß, was ein „Alibi“ (lat. für „anderswo“) ist! Auch wenn die theoretischen und praktischen Anregungen für das demokratische System Roms mit seiner frühen Form der Gewaltenteilung (wie sie für moderne Demokratien typisch ist) aus Athen kommen: mit Recht hält Cicero, der bedeutendste uns bekannte republikanische Politiker, seinen römischen Staat für eine „ideale Verfassung“. Demokratische Prinzipien geben dem Individuum die Möglichkeit sich am öffentlichen Leben zu beteiligen, sich „einzubringen“, wie man heute so schön sagt, ja womöglich sogar aufzusteigen und Karriere zu machen. Die Idee einer rein beruflichen Karriere verbunden mit finanziellem Erfolg war den Römern allerdings fremd. Man wollte nichts anderes als die Anerkennung seiner Mitbürger, Reichtum war dabei ein wenn auch angenehmer - Nebeneffekt. Nirgends lässt sich freilich so großer Ruhm erwerben wie im militärischen Bereich - Gelegenheit für einen Römer war ausreichend vorhanden. Es ist das (offene) Geheimnis des Erfolgs der Römer: ihre militärische Überlegenheit trotz häufig zahlenmäßiger Unterlegenheit. Eine hervorragend trainierte, hochdisziplinierte Wehrpflichtarmee aus gleichberechtigten Männern (in der Bundeswehr sprach man vom Ideal des „Bürgers in Uniform“) verteidigte mit unglaublicher Zähigkeit ihre Heimatstadt, schaffte sich allmählich alle Konkurrenten um die Vorherrschaft in Italien vom Hals und legte sich schließlich mit der bis dahin unangefochtenen Seemacht im Mittelmeer, Karthago im heutigen Tunesien, an. Es ging um Roms Plan, außerhalb Italiens erste Kolonien (lat. „provinciae“ : „Provinzen“) zu gründen. Sizilien und Sardinien wurden Grundsteine des Imperiums (lat. für „Reich, Herrschaft, Machtbefugnis“). Nebenbei lernten römische Bauern dabei auch noch die Kunst der Seefahrt - nicht ganz unwichtig für eine zukünftige Mittelmeermacht. Jeder Römerjunge lernte die alten Helden dieser Kriege als Vorbilder im Schulunterricht kennen: Horatius „der Einäugige“ verteidigt allein die Tiberbrücke gegen das Feindesheer, bis diese einstürzt. Mucius „mit der einen Hand“ lässt sich vom Feind die Hand abschlagen, verrät aber seine Heimat nicht. Auch Frauen finden übrigens ihren Platz in diesen „Römerlegenden“. Jede Familie, die etwas auf sich hielt, hatte so eine Gestalt in ihrer Ahnenliste und pflegte die Erinnerung an sie. Helden machten einen Großteil des „guten Namens“ einer Familie aus. Ihre Porträtbüsten standen in jedem Wohnzimmer, so wie man heute Familienphotos aufstellt. An religiösen Feiertagen hielt man mit ihnen ein „Familientreffen“ an Grabstätten ab und aß „mit ihnen“. Ein anderes Weiterleben als in der Erinnerung gab es für einen Mann nicht. Überhaupt waren die Römer in ihrem Denken stark rückwärtsgewandt, traditionell eben. Wollte man wissen, welches Verhalten in einer bestimmten Situation angemessen sei, so fragte man sich, wie die eigenen Vorfahren sich wohl verhalten hätten (lat. „mos maiorum“ : „Sitte der Vorfahren“). Traditionell war auch die Religion der Römer. Hier offenbart sich gleichzeitig die fundamentale Andersartigkeit im Denken dieser Menschen. Gern will man ja die mediterrane Antike - im Gegensatz zum nord- und mitteleuropäischen Mittelalter - als aufgeklärt, tolerant und liberal sehen. Im Verhältnis und für einzelne, besonders sehr gebildete Personen mag das ja auch stimmen. Ein Durchschnittsrömer aber - tief verwurzelt in den Traditionen seiner bäuerlichen Kultur - glaubte an Gottheiten, die die Felder und Wälder bevölkerten, alles wachsen und gedeihen ließen, für das Wetter, die Tages- und Jahreszeiten zuständig waren, und deren unberechenbares Temperament durch Opfer besänftigt werden musste. „Ich geb dir was, damit du mir dann auch was gibst!“ ( lat. „Do, ut des!“ - man sieht hier gut, was für eine wunderbar kurze Sprache Latein ist!) war der Leitspruch römischer Religionsausübung - welch ein Unterschied doch zu unseren christlichen Vorstellungen! Wie im Kleinen in der Familie, wo das Familienoberhaupt (lat. „pater familias“) alle religiösen Zeremonien leitete, standen die hohen Beamten und führenden Köpfe des Adels der öffentlichen Religionsausübung voran. Zahllose Regeln mussten peinlich genau beachtet, Riten und Opfer durchgeführt und Feiertage eingehalten werden. Der römische Kalender war kompliziert und unübersichtlich, der regelmäßig freie Sonntag war unbekannt. Kalenderreformen, wie die von Caesar, erwiesen sich immer wieder als notwendig. Der nach Caesar benannte „julianische“ Kalender gilt bis heute z.B. in Russland. Um die Absichten der Götter, die oft unklar waren, in Erfahrung zu bringen, hatten die sehr abergläubischen Römer Spezialisten wie „augures“ (Wahrsager) oder „haruspices“ (Opferbeschauer). Man glaubte den Willen der Götter an Wettererscheinungen, dem Flug der Vögel oder den Eingeweiden der Opfertiere erkennen zu können. Wie die Griechen befragte man auch das Orakel (lat. „oraculum“), Weissager, die an berühmten Wallfahrtsorten wirkten. Schlimme Vorzeichen wie die Geburt eines Kalbes mit zwei Köpfen (lat. „monstrum“) konnten dazu führen, dass man einen Feldzug, eine Wahl oder ein Gerichtsverfahren verschieben musste. Um sich das Wohlwollen aller Götter zu sichern, nahm man auch die Bewohner des griechischen Olymp in den eigenen Himmel auf und gab ihnen lateinische Namen. Zeus, der bei den Römern Jupiter heißt, wacht als oberster Gott auf dem Kapitol (dem Tempel- und Burghügel; auch in Washington gibt es ein „Capitol“) über Rom. Aphrodite wurde als Venus zu seiner Schutzpatronin. Abstrakte Konzepte wie die bürgerliche Solidarität („Concordia“) oder Rom selbst („Roma“) wurden ebenso in Tempeln verehrt wie verstorbene Kaiser. Das ewige Feuer brannte im Tempel der Vesta und symbolisierte Roms Wohlstand. Dass es nie ausging, darüber wachten die unverheirateten Vestalinnen, die einzigen Frauen, die in der römischen Öffentlichkeit etwas zu sagen hatten. Zur Weltliteratur machte die unzähligen mythologischen Geschichten der Griechen (und somit Römer) erst der Dichter Ovid, ein Zeitgenosse des Kaisers Augustus, der in seinen Verwandlungsmärchen (lat. „Metamorphoses“) die Götter und ihr Geistergefolge heftig zaubern, streiten und lieben lässt und so unsere barocken Vorstellungen des ziemlich frivolen Götterlebens der Antike maßgeblich prägte. Auf scheinbar unveränderlichen religiösen und politischen Traditionen basierte das Zusammenleben der Römer in der „guten alten Zeit“ der Republik (ca.500 v.Chr. - 0). So überwand man alle Schwierigkeiten, ließ sich nicht einmal von Hannibal, dem karthagischen Feldherrn, der mit Kampfelefanten aus Spanien über Südfrankreich und die Alpen bis nach Rom vorgedrungen war, ins Bockshorn jagen. Im Gegenteil, man besiegte schließlich Karthago und radierte es von der Landkarte aus. Stetig wuchs das „imperium“, eine „provincia“ nach der anderen - von Spanien bis Anatolien - wurde angegliedert,. Der Wohlstand wuchs. Doch soziale Spannungen blieben nicht aus. Die Bauern Roms und Italiens, die als Wehrpflichtige die Hauptlast der Kriege ihrer adeligen Führungsriege über Generationen hinweg tragen mussten, landeten in der Schuldenfalle. Eine ganze, ehemals staatstragende Schicht verarmte. Bauern zogen in die Slums von Rom und bildeten dort das Proletariat. War man einst noch stolz darauf gewesen, zum einfachen Volk (lat. „plebs“), zu gehören, war es jetzt nur noch peinlich. Die Produkte der kleinbäuerlichen Landwirtschaft waren nicht mehr konkurrenzfähig, Großgrundbesitzer mit ihren Sklavenheeren stellten alles billiger, häufig auch im Ausland, her - nur zu bekannte Folgen einer frühen „Globalisierung“. Sklaven: Kein Thema, wenn es um antike Kulturen geht, erregt soviel Interesse. Rom, ein ausbeuterischer Sklavenhalterstaat, wie es in der Geschichtsbüchern der DDR gern formuliert wurde? Gewiss, von Arbeitnehmer- oder wenigstens Menschenrechten war die römische Arbeitswelt weit entfernt. Im Krieg gefangen oder von Piraten gekidnappt, dann auf dem Sklavenmarkt verkauft, mussten Menschen Zwangsarbeit leisten. Mehr als ein Viertel der Stadtbevölkerung Roms gehörte zur Zeit Caesars zu dieser Unterschicht, die die Wirtschaft am Laufen hielt. Die meisten Kulturleistungen der Römer wurden von der Sklavenschicht erbracht. Der Römer? Nein, im legalen Sinn waren Sklaven keine Römer, sondern Ausländer, ihr Sklaventum war, zynisch gesagt, die „Green Card“, die Erlaubnis, mit der sie sich im Wirtschaftwunderland des Imperiums aufhalten und dort arbeiten konnten. Freiwillig waren die meisten dennoch sicher nicht da. Sklave ist nicht gleich Skave: der Begriff bezeichnet, wie ich schon sagte, eher den legalen Status einer Person als seinen sozialen Rang, seine Lebensweise oder sein Einkommen. Unser Bild von Sklaven ist deshalb nicht falsch. Es gab sie, Ruderer, auf Kriegsgaleeren angekettet, Bergarbeiter, die bis zum Tod in finsteren Schächten schürfen mussten, Mädchen, nur gekauft, um die sexuellen Wünsche ihrer Herren jederzeit zu erfüllen. Aber auch fast alle Lehrer und Ärzte waren Sklaven, Architekten, Manager und Privatsekretäre. Als Sänger, Schauspieler und Gladiatoren wurden sie zu Popstars und verdienten Unsummen. Einen Sternekoch ließ man sich schon mal eine Million Sesterzen (was ungefähr dem Jahreseinkommen eines Senators entsprach) kosten. Kurz gesagt: Sklaven waren das professionelle Rückgrat der Wirtschaftsmacht Rom. Ein Adeliger, ein Mann der Oberschicht, arbeitete nicht, erlernte keinen Beruf; ja, es gab nicht einmal den Begriff „Beruf“. Man lebte vom Ertrag, den Immobilienbesitz abwarf. Als Landeigentümer empfand man sich als Bauer. Als Rechtsanwalt - eine Tätigkeit, die man in einem Studium durchaus erlernen musste verdiente man kein Geld, sondern man vertrat Klienten (lat: „clientes“ - „Schutzbefohlene“) aus Gefälligkeit, und um ein Geflecht von Abhängigkeiten und Beziehungen aufzubauen, das einem bei einer politischen Karriere nützlich sein konnte. Wer sich hierbei an die Mafia erinnert fühlt, hat Recht. Ciceros Karriere, seinen kometenhaften Aufstieg aus unbedeutender Herkunft (man nannte ihn „homo novus“ : „neuer Mann“), kennen wir sehr genau. Auch das Kriegshandwerk galt im Adel nicht als Beruf, sondern als patriotische Pflicht und Karrieresprungbrett. Der Aufstieg Caesars zeigt dies. Bleibt noch, die Gladiatoren etwas näher zu beleuchten: Auch hier zeigt sich - wie in der ganzen Sklavenproblematik - die barbarische, eben nicht moderne Natur der römischen Zivilisation. Doch wurde in diesem Zusammenhang auch gern übertrieben und dramatisiert - nicht zuletzt von Hollywood! Ihren Ursprung haben die Gladiatorenkämpfe in religiösen Bestattungszeremonien der Etrusker; die Geister der Toten sollten besänftigt werden. In erster Linie sind sie also mehr Ritual als moderner Sport, auch wenn Gladiatoren Hochleistungssportler im heutigen Sinn waren. Die Wettkämpfe (Spiele, lat. „ludus“ oder „munus“) selbst ähneln in vielem modernen Sportgroßveranstaltungen. Im Colosseum von Rom (und in vielen Amphitheatern überall in der römischen Welt): das Massenspektakel war das bei weitem populärste Freizeitvergnügen der römischen Unterschicht. Inszeniert und gesponsert von hohen Beamten und den Kaisern, war es - wie das Fernsehen heute - ein Mittel, vom wenig erfreulichen Alltag abzulenken. „Panem et circenses“ - „Brot und Spiele“ war alles, was die Massen nach Auffassung der Machthaber brauchten. Gekämpft wurde natürlich mit scharfen Waffen, Blut floss, doch zu Todesfällen kam es nach neueren Erkenntnissen eher selten. Die Gladiatoren waren hervorragend trainiert und an den gefährdeten Körperstellen gepolstert oder gepanzert. Der Brauch, einen Gladiator nach einem verlorenen Gefecht mit gesenktem Daumen zum Tod zu verdammen, gehört wohl eher ins Reich der Legenden. Kritisiert wurde von römischen Intellektuellen (so etwa von Seneca, dem Lehrer Neros) meist das „unprofessionelle“ Abschlachten von zum Tode Verurteilten (die Hinrichtungsart hieß „ad leones“ : „den Löwen zum Fraß“) und das ungebührliche Verhalten einiger Zuschauer - man würde sie heute wohl als „Hooligans“ bezeichnen. Zwei Gruppen der römischen Gesellschaft verdienen noch unsere Aufmerksamkeit: die Frauen und die Kinder. Dass beide eine sehr untergeordnete Rolle spielten, darf uns nicht überraschen. Frauen standen ihr Leben lang unter der Vormundschaft eines Mannes (des Vaters, Ehemanns, Bruders oder Schwagers). Ihr Tätigkeitsbereich war der Haushalt, was für eine Unterschichtsfrau Schwerstarbeit , für Frauen des Adels den würdevollen Rang eines Haushaltsvorstands, einer „matrona“, bedeutete. Politische und staatsbürgerliche Rechte besaßen Frauen nicht, doch durften sie ein Erbe antreten oder die Scheidung verlangen. Hochzeiten waren meist arrangiert, Kinder wurden allerdings nicht verheiratet. Von einem Mädchen wurde erwartet, dass es einen Haushalt führen, Wolle spinnen und weben konnte, Mädchen aus Adelsfamilien lernten außerdem Lesen und Schreiben; eine höhere Bildung oder gar Berufsausbildung erhielten sie nicht. „Ehrbare“ Frauenberufe gab es nicht. Als Künstlerin, Prostituierte oder Kurtisane („Hetäre“) konnte man es allerdings zu einigem Vermögen und damit zu einer gewissen Selbständigkeit bringen. Das Frauenbild, wie wir es in der lateinischen Literatur finden, war dem heute immer noch üblichen - und das trotz Emanzipation - nicht unähnlich; „Klassefrauen“ wurden vom römischen Mann bewundert und waren als „Affäre“ gerade gut genug, daheim hatte man lieber ein treusorgendes „Hausmütterchen“. Was Frauen über sich selbst dachten, wissen wir nicht. Es ist so gut wie kein von einer Römerin verfasster Text erhalten! Ähnlich verhält es sich bei den Kindern. Während in der Unterschicht bereits die Kleinsten als Arbeitskräfte im Haus oder auf den Feldern herhalten mussten und von ihren Eltern lernten, was für ihr späteres Fortkommen nötig war, verbrachten die Sprösslinge des Adels meist eine unbeschwerte Kindheit. Gefundenes Kinderspielzeug aus Holz, Metall oder Keramik lässt dies erkennen. Mädchen spielten also mit Puppen, Buben mit Spielzeugwaffen, es gab Brett- und Ballspiele. Der Schulunterricht - öffentliche Lehranstalten und Schulpflicht gab es nicht - fand unter Aufsicht eines strengen Hauslehrers statt. Körperliche Züchtigung war nicht unüblich, sondern galt als geeignetes Mittel zur Steigerung von Disziplin und Lernmotivation, wenn dies auch manche Lehrer offensichtlich übertrieben, wie der Dichter Martial einmal ironisch anmerkt. Viele Eltern hatten ein für heutige Verhältnisse distanzierte Art mit ihren Kindern umzugehen. Dies scheint mit der hohen Sterblichkeitsrate von Kindern in Verbindung zu stehen. Eltern wollten wohl nicht, dass ihnen ihre Kinder emotional zu nahe standen, weil man sonst den möglichen Verlust schwerer ertragen konnte. Ein umso größerer Tag im Familienleben war so die Verleihung der „toga virilis“ (der Männertoga) an einen Sohn. Mit 17 Jahren wurde damit aus einem Kind ein römischer Bürger - ein Grund zum Feiern! Kehren wir nun zurück zur römischen Geschichte: das Riesenterritorium des noch jungen Imperiums begann am Ende des 2.Jahrhunderts vor Christus das politische System zu überfordern. Bisher hatten nur wenige Adelige, kontrolliert vom Senat, die Staatsgeschäfte geführt. Sie hatten sich im sogenannten „cursus honorum“, der festgelegten Ämterlaufbahn, hochgedient. Ein junger Mann begann als Quästor, als Leiter der Finanzverwaltung, wurde bald darauf Ädil, Bürgermeister von Rom, um dann zum Prätor, einem der obersten Richter, gewählt zu werden. Man war immer ein Jahr im Amt und teilte sich die Aufgabe mit einem Kollegen (von lat. „collega“ : „Mitgewählter“), um jeden Machtmissbrauch zu vermeiden. Die Kosten (z.B. des Personals) der Amtsführung musste man selber tragen. Durch Tätigkeiten in den Provinzen, deren Steueraufkommen man zum Teil - sozusagen halb-legal - einstreichen konnte, war es möglich, sich finanziell wieder zu sanieren. Die Krone der Beamtenkarriere war das Amt des Konsuls, des Regierungschefs und Oberbefehlshabers der Armee. Nicht vergessen sollte ich die „außertourlichen“ Ämter des Volkstribunen (des Interessenvertreters und Anwalts der nicht-adeligen Römer), des Diktators (eines Generalbevollmächtigten für Krisenzeiten) oder des Zensors (eines Beamten, der die für Steuererhebungen so wichtigen Volkszählungen durchführte). Das, was die Republik einst ausgezeichnet hatte, wurde jetzt - am scheinbaren Zenith ihrer äußeren Macht - ihr Nachteil: die extrem schlanke Verwaltung, die auf Ehrenamtlichkeit und kurzen Legislaturperioden beruhte, konnte die neuen Probleme nicht effizient lösen. Korruption und Vetternwirtschaft hatten die Verfassungsorgane in nie da gewesenem Ausmaß unterwandert. Reformen - wie Landverteilung an Arme oder die Einführung einer Berufsarmee - blieben stecken oder wirkten sich trotz guter Absichten nachteilig aus. Im 1.Jahrhundert v.Chr., dem Jahrhundert der Bürgerkriege, demontierte sich die stolze Adelsrepublik selbst, bis sich die Überlebenden nur noch nach Frieden sehnten - um jeden Preis. Mafiaähnliche Verbrecherbanden und Privatarmeen der Mächtigen hatten Rom im Griff. Wer sich heute auf der „Schwarzen Liste“ politischer Gegner wiederfand (der Fachausdruck dafür heißt „Proskription“ - vom lat. „proscribere“ : „öffentlich an die Hauswand schreiben“), konnte morgen schon ermordet im Tiber schwimmen. Körperteile getöteter Politiker wurden zur Abschreckung ihrer Sympathisanten auf dem Forum ausgestellt. Generäle, deren politischer Einfluss in Rom auf den Drohgebärden der Heere beruhte, die sie irgendwo im Reich befehligten, bekriegten sich in offenen Feldschlachten. In Rom trieben diese Männer Politik an den machtlosen Verfassungsorganen vorbei, so wie Cäsar, Pompeius und Crassus, die ein „Triumvirat“ - ein geheimes Dreimännerbündnis - bildeten. Gleichzeitig schlitterte der Staat in das Chaos einer dramatischen Wirtschaftskrise. Cäsar, der wohl bekannteste Römer, tat das Unglaubliche. Er marschierte mit einem römischen Heer, das er zur Sicherung seiner Eroberungen im heutigen Mitteleuropa („Gallien“) vom Senat erhalten hatte, gegen Rom selbst. Als er den Grenzfluss nach Italien überschritt, soll er gesagt haben: „Alea iacta est!“ : „Die Würfel sind gefallen!“. Der Weg zur Diktatur war nicht mehr aufzuhalten und das Ende der Republik damit besiegelt. Auch wenn Cäsar selbst den Plan, Rom in eine zentralistische Monarchie, einen „Führerstaat“, umzuwandeln, nicht mehr verwirklichen konnte - er wurde vorher ermordet : mit seinem Erben und Nachfolger Oktavian, der sich später „Augustus“ („der Erhabene“) nennen ließ, beginnt eine neue Ära: die Kaiserzeit. Keine Phase der römischen Geschichte hat je ein solches Interesse erregt wie das 1.Jahrhundert v.Chr. Bereits Zeitzeugen stellten sich die Frage, warum die Republik untergehen musste. War es der Verlust der gesellschaftlichen Solidarität und die dekadente Moral des Adels? Waren es zu großer Wohlstand, Materialismus und Korruption, wie es Sallust, ein Zeitgenosse Cäsars, sieht? Oder die Verselbständigung der Interessen des Militärs oder die zunehmende wirtschaftliche Ungerechtigkeit, war es die Unterlegenheit eines pluralistischen Systems gegenüber dem Machtwillen einzelner? Verschiedene Zeiten haben diese Frage aus ihrer eigenen Sichtweise unterschiedlich beurteilt. Eines bleibt: die ewig gleichen Verhaltensweisen des Menschen, Ehrgeiz, Egoismus und Gewinnstreben, bedingen unser grundsätzlich negatives Bild der Geschichte: gerade dann, wenn es allen gut zu gehen scheint, beginnt der Niedergang einer Gesellschaft. Dass die Epoche freilich zu so vielen Diskussionen Anlass gab und gibt, hat noch einen anderen Grund: Die Quellen aus dieser Zeit fließen überreichlich, und zwei Hauptzeugen sind gleichzeitig Hauptakteure gewesen: C.Iulius Caesar hat seine eigenen Leistungen ausführlich selbst dargestellt, und der streitbarste und vielleicht letzte Vertreter der Republik, M.Tullius Cicero, hat uns von allen römischen Schriftstellern überhaupt das größte Werk hinterlassen: rhetorische, juristische, politologische und philosophische Fachliteratur. Als Staranwalt und Politiker gilt er als größter römischer Redner. Seine Plädoyers und Staatsreden sind erhalten. Hunderte von persönlichen Briefen geben detailliert Auskunft über sein Leben. Wer heute noch Latein lernt, lernt die Sprache, in der Cäsar und Cicero geschrieben haben. Sie galt schon zu ihren Lebzeiten als das „beste“, das „klassische“ Latein. Wörter im Lexikon tragen die Bedeutungen, wie Cäsar und Cicero sie verstanden haben. Die Grammatikregeln, die bei diesen beiden Autoren Anwendung finden, sind bis heute allgemein gültig. Das Latein vor Cäsar und Cicero wird als altmodisch („archaisch“) empfunden, das danach als nicht mehr so gekonnt, oft zu blumig und umständlich („nachklassisch“). Wie Cicero Latein zu schreiben oder zu sprechen war ab sofort Ideal (fast) aller Autoren, Studenten und Schüler. Eine neue Zeit brach an. Kaiser Augustus, der „princeps“ („erster Bürger“), erneuerte in seiner langen Regierungszeit in einem beispiellosen Reformprogramm den römischen Staat und die ganze Gesellschaft. Dass zur Zeit seiner Herrschaft - wie wir aus dem Weihnachtsevangelium wissen - in einem unruhigen Teil des Imperiums ein Kind namens Jesus geboren wurde, schien lange den Menschen kein Zufall. Augustus also tat das, was jeder Diktator macht. Der wiederhergestellte innere Frieden („Pax Augusta“) gibt, zusammen mit gewaltigen staatlichen Investitionen, der Wirtschaft neue Stabilität, Sozialprogramme und Subventionen mildern soziale Nachteile. Der Adel wird an die Kandare genommen und zu solidarischem Verhalten gezwungen. Widerstand wird nicht geduldet. Die konservative, nationalistische Ideologie des Prinzipats (der Herrschaft des Prinzeps) ist Vorbild für den Faschismus, den Mussolini im Italien der 1920er Jahre begründete (von „fasces“ : „Rutenbündel“, den Machtsymbolen des römischen Staates). Propaganda ist die Grundlage ihrer Umsetzung. Augustus wird nicht müde, seine moralische Erneuerung in der Öffentlichkeit zu verkaufen. Neben populistischen Erlassen (so musste jeder Adelige heiraten und Kinder kriegen, um in vorbildlicher Weise dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken) stößt er eine kulturelle Renaissance an, die ganz im Dienst seiner Politik steht. Rom, eine bis dahin wenig ansehnliche Stadt, die noch kaum Gebäude aus Stein besaß, wird unter Augustus und seinen Nachfolgern in ein Zentrum imperialer Machtrepräsentation umgewandelt, eine echte Hauptstadt von noch nie da gewesener Größe und Pracht. Was Kaiser Hadrian etwa 100 Jahre später vollendet, beginnt Augustus: Elendsquartiere und Slums werden abgerissen, alte Stadtmauern geschleift, die Sumpfwiesen am Tiber überbaut und die Parkanlagen des Hochadels auf den Hügeln verstaatlicht. Es entstehen zahllose öffentliche Gebäude und Plätze. Ganze Bereiche sind begehbares Denkmal und dem verordneten Kaiserkult gewidmet, einer patriotischen Pflicht mit dem Charakter religiöser Rituale. Das „Forum Romanum“, der alte Marktplatz von Rom, wird zum Zentrum dieser Machtdemonstration. Geschäfte, die oft mit Lärm und Gerüchen verbunden sind, werden ausquartiert. Neue Foren werden dazu gebaut. Dort befinden sich Denkmäler wie der „miliarium aureum“ (der „Goldene Meilenstein“ - von dort aus werden die Entfernungen im ganzen Reich gemessen) oder der „umbilicus urbis“ (der Nabel der Welt). Der Tempel des „Divus Iulius“ erinnert an den verstorbenen und somit „zum Gott gewordenen“ Cäsar, im Tempel des „Mars Ultor“ (des Gottes der Rache) werden Kriege erklärt, Siege gefeiert und Beutestücke ausgestellt. Sogenannte Triumphbögen erinnern an herausragende militärische Leistungen. Die Grabmäler der Kaiser, gewaltige Bauwerke, sogenannte Mausoleen, stehen nach alter Tradition am Stadtrand. In einer Welt noch ohne moderne Massenmedien lässt Augustus Dichter in seinem Dienst sein Lob singen und das auf höchstem Niveau. Vergil verfasst - angelehnt an Homers „Odyssee“ - die „Aeneis“ („die Irrfahrten des Aeneas“), das römische Nationalepos, ein Gedicht in Tausenden von Verszeilen. Die Vorsehung habe die Römer zu den Herren der Welt gemacht und ihre Herrschaft sei rechtmäßig und gerecht, so Vergil. Der Stammbaum des Augustus wird bis zu Aeneas, diesem sagenhaften Ahnen der Römer, und zu dessen Mutter, der Göttin Venus, zurückgeführt - das sollte als Herrschaftslegitimation genügen. Währenddessen feiert Vergils Kollege Horaz die römische Zivilisation mit ihrer kultivierten Gesellschaft, einer „gens togata“ („einem Volk in der Toga“). Das „augusteische Zeitalter“, eine kulturelle Blütezeit, hat mit Vergil und Horaz Roms bedeutendste Dichter hervorgebracht. Zugegebenermaßen sind ihre Texte überlang, heute schwer verständlich und noch schwerer zu übersetzen. Roms Ausbau zur Millionenstadt und die fortschreitende Ausdehnung des Reiches regen die Römer zu infrastrukturellen und organisatorischen Leistungen an, die erst im Europa des 19.Jahrhunderts wieder geschafft wurden. Sicherheit und Wohlstand für eine Reichsbevölkerung von ca. 55 Millionen Menschen(!) ist gewährleistet. Die städtische Kultur Roms lässt sich bald in jeder Provinzstadt von Schottland bis Marokko und von Ungarn bis zum Irak wieder finden. Der Staat, oder genauer gesagt der Kaiser, ist Auftraggeber von öffentlichen Gebäuden, die fast ausschließlich dem Freizeitvergnügen einer Stadtbevölkerung dienen, die einer geregelten Arbeit weder nachgehen müssen noch wollen. Es ist genug Reichtum für alle da. Lieblingsplätze des Volkes sind das Amphitheater (das Stadion für Gladiatorenkämpfe) und der Zirkus (die Pferderennbahn). Mit dem Colosseum (sein ursprünglicher Name war „Amphitheatrum Flavium“), das Platz für 60000 Zuschauer bot, besitzt Rom bis heute das eindrucksvollste antike Bauwerk überhaupt. Gebildete Menschen gingen lieber ins Theater oder besuchten Konzerte und Dichterlesungen im Odeon. Am Nachmittag traf man sich gerne in den Thermen. Die Kaiserthermen Roms waren Wellness-Oasen, die keine Wünsche - auch im modernen Sinn - offen ließen; mehrere Tausend Badende konnten sich dort kostenlos gleichzeitig vergnügen. Angeschlossen an die Thermen waren Fitness- und Sportzentren - „Gymnasium“ genannt - und eine Art Volkshochschule, in der man den Bürgern in Bibliotheken, bei Lesungen und Vorträgen Bildung zu vermitteln versuchte. Zentrale infrastrukturelle Aufgabe war damals - so wie heute die Energieversorgung - die städtische Wasserversorgung. Sie wurde mit Hilfe von Wasserleitungen, die zum Teil oberirdisch verliefen (sogenannte „Aquädukte“), gewährleistet. Rom verbrauchte täglich mehr Wasser als New York heute. Lebensmittel zur Grundversorgung wurden meist aus den fruchtbaren Provinzen Nordafrikas importiert, subventioniert oder als Sozialhilfe kostenlos verteilt. Luxuswaren gelangten auf einem gut ausgebauten Straßennetz und gesicherten Seewegen aus allen Teilen des Reiches in die Hauptstadt. Afrikanisches Straußenfleisch kam bei der feinen Gesellschaft ebenso auf den Tisch wie frische bretonische Austern, die in speziellen Tankschiffen lebend auf Roms Märkte geliefert wurden. Durch das uns erhaltene Kochbuch des Apicius wissen wir über die feine römische Küche gut bescheid. Wer reich war, aß gerne viel, exotisch und stark gewürzt. Bernstein von der Ostsee und blonde Perücken aus dem Haar von Germaninnen fanden in den Nobelboutiquen reißenden Absatz und galten als letzter Schrei. Chinesisches Porzellan und indische Seide wurden geliefert, allerdings zu horrenden Preisen. Wein und Olivenöl waren Grundnahrungsmittel. Die weggeworfenen Transportkrüge häuften sich hinter der Großmarkthalle (dem „Emporium“) zu einem Hügel, der heute noch - allerdings überbaut - im Stadtbild Roms zu erkennen ist. Im Urlaub fuhr die Oberschicht, wenn sie bildungsbeflissen war, nach Athen, um an den Schulen der Philosophen, so an der vom berühmten Platon gegründeten „Akademie“, Vorträge zu hören. Oder an die türkische Ägäisküste, um dort Pergamon, das Paris der Antike, oder die Ruinen Trojas aufzusuchen. Oder man begab sich einfach in einen der mondänen Kurorte am Golf von Neapel, wo die Oberschicht Roms nach dem Vorbild der kaiserlichen Familie ihre Villen besaß. Aus Briefen eines Mannes namens Plinius wissen wir sehr genau, wie diese Villen aussahen und mit welchem Luxus sie ausgestattet waren. Er besaß gleich mehrere davon, verstreut in ganz Italien. Dieser Plinius war als junger Mann auch Augenzeuge einer der gewaltigsten Naturkatastrophen der Antike geworden: des Ausbruchs des Vesuv, eines Vulkans in der Nähe von Neapel im Jahre 79 n.Chr.: in zwei Briefen berichtet er von seinen Erlebnissen, besonders aber vom Tod seines Onkels, eines Flottenadmirals, der den mutigen Versuch, die Küstenorte zu evakuieren, selbst mit dem Leben bezahlte. Unter meterdicker Asche des Vulkanausbruchs begraben, wartete eine ganze Kleinstadt, Pompeji, sozusagen in einer Zeitkapsel auf ihre Wiederentdeckung etwa 1700 Jahre später. Man fand eine fast vollständig erhaltene Stadt, von ihren Bürgern im Moment der Katastrophe fluchtartig verlassen, fand Kleidung, Möbel, Gerätschaften, Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände aller Art, aus denen sich in unvergleichlicher Weise das Alltagsleben der Römer rekonstruieren lässt. Das Unglück wurde zum einmaligen Glücksfall für Archäologen und Historiker. Dinge, die sonst die Zeiten nicht überlebt hätten, sind in Pompeji konserviert und praktisch neuwertig auf uns gekommen, vom Kinderspielzeug bis zum Chirurgenbesteck. Reich bemalte Zimmer vornehmer Häuser und die bunten Reklame-Graffiti an den Wänden der Geschäftshäuser lassen sich nur in Pompeji bewundern. Eine herrliche Gesellschaftssatire des 1.Jahrhunderts n. Chr. spielt vermutlich in Pompeji kurz vor seinem Untergang. Das „Gastmahl bei Trimalchio“ erzählt in witziger Form von einem Fest, das der zu Geld gekommene ehemalige Sklave Trimalchio veranstaltet. Dazu lädt er ein buntes Partyvölkchen ein, deren „Smalltalk“ im Zentrum der Geschichte steht. Der Text,der von einem Hofbeamten und Berater Kaiser Neros verfasst wurde, vermittelt uns damit einen Eindruck von der gesprochenen Alltagssprache; sie wird als „Vulgärlatein“ bezeichnet. Wir stellen fest, dass sie sich in Vielem von der Literatursprache Ciceros und Caesars unterscheidet. Die Diktatur des Prinzipats ordnete Roms Gesellschaft nach der Phase der Bürgerkriege und führte das Imperium zu maximaler Ausdehnung und wirtschaftlicher Blüte, an der alle Gesellschaftsschichten Anteil hatten. Dennoch regte sich Opposition, besonders im Senatsadel, dessen Einfluss stark zurückgegangen war, obwohl auch die frühen Kaiser fast immer aus dieser Schicht stammten. Palastintrigen waren an der Tagesordnung, nicht wenige Kaiser fielen Attentaten zum Opfer. Auf eine solche Bedrohungssituation reagierten diese zunehmend paranoid und grausam: angebliche Kritiker wurden hingerichtet, hinterrücks ermordet oder zum Selbstmord aufgefordert - was noch als kaiserliche Gnade galt! Gleichzeitig stellten prinzipatskritische Autoren aus Senatskreisen - allen voran der Historiker Tacitus Kaiser als tyrannische Psychopathen dar und prägten so unsere Vorstellungen entscheidend: wer hat nicht Nero vor Augen, der Rom anzünden lässt, um, inspiriert vom Inferno des Stadtbrandes, den Untergang Trojas besingen zu können - genial gespielt vom unvergessenen Peter Ustinov im Hollywood„Sandalenfilm“ „Quo Vadis“ (lat. für „Wohin gehst du?“). Andere Schriftsteller, Vorläufer unserer Klatschreporter und Paparazzi, verfassten die Skandalchronik des Kaiserpalastes, bedienten die Leserinteressen mit Schilderungen der mehr oder weniger geheimen Abartigkeiten von Mitgliedern der kaiserlichen Familie. Kaiser Caligula ließ sein Lieblingspferd zum Konsul ernennen, Nero soll von seiner eigenen Mutter Agrippina in besonders anschaulicher Weise aufgeklärt worden sein. Großes Interesse galt den Frauen im Kaiserhaus - ihr Machtinstinkt war teilweise beträchtlich, ihr wachsender inoffizieller Einfluss wurde als Zeichen des Niedergangs gesehen! Berühmtes Opfer kaiserlicher Willkür ist der uns schon bekannte Dichter Ovid gewesen. Seine Gedichte haben eine gewaltige Wirkung in der Weltliteratur und geben auch heute noch eine höchst unterhaltsame Lektüre ab. Er bewies eine respektlose Distanz zum augusteischen Moralkodex - sein absoluter Bestseller war die „Ars Amatoria“ : „Die Liebeskunst“, ein heiterer Flirtratgeber. Das machte ihn bei Hofe verdächtig: er wurde verbannt und sah Rom nie wieder. Ein Ereignis der frühen Kaiserzeit (1. Jahrhundert n.Chr.) hat besondere Bedeutung für uns selbst: das Imperium dehnt sich in den Bereich des heutigen Deutschland aus. Dabei geraten die Römer mit zwei Völkern aneinander: im Süden und Westen mit den Kelten, im Norden und Osten mit den Germanen. Mit den Kelten hatten die Römer aus Frankreich und Norditalien Erfahrung - sie ließen sich relativ leicht „romanisieren“, das heißt unterwerfen und zu einigermaßen ordentlichen Steuerzahlern machen (die Römer nannten das „pacare“ : „befrieden“). Die Provinzen Raetia (zu denen Bayern südlich der Donau gehört), Noricum (Bayern östlich des Inns) und Belgica (heute Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen westlich des Rheins) wurden gegründet. Augusta Vindelicorum (Augsburg) als Endpunkt der Hauptstraße über die Alpen wurde zur bedeutendsten bayerischen Römerstadt, Hauptstadt von Raetia. Augusta Treverorum (Trier) war die größte Stadt auf deutschem Gebiet überhaupt; zeitweise regierte von dort aus sogar der Kaiser, was an den noch heute erhaltenen Prunkbauten zu erkennen ist. Schwieriger war schon der Umgang mit den wesentlich unzivilisierteren Germanen, die östlich des Rheins und nördlich der Donau siedelten, einem damals völlig unwegsamen Gebiet, überzogen von Urwäldern, Flusssümpfen und Mittelgebirgen, noch dazu gekennzeichnet durch ein für Mittelmmeermenschen extrem raues Klima. Die Germanen galten bereits seit ca. 100 v.Chr., als die „Teutonen“ in Italien einfielen und nur mit höchster Anstrengung vertrieben werden konnten, als Angstgegner der Römer. Mit ihnen drohte man unartigen Kindern! Und auch in augusteischer Zeit machten die Germanen ihrem Ruf alle Ehre: 9 n.Chr. verschwand ein ganzes römisches Heer, das den Rhein im heutigen Nordrhein-Westfalen überschritten hatte und bis zur Elbe vordringen sollte, um römische Macht zu demonstrieren und Stammesfehden zu schlichten, auf Nimmerwiedersehen in der norddeutschen Wildnis. Niemand kehrte zurück, Augustus soll, als er von der Schmach erfuhr, dem Wahnsinn nahe gewesen sein. Als Anführer auf Germanenseite, der die Römer mit seiner Guerillataktik aufgerieben hatte, wurde ein Mann namens Arminius, ein romerfahrener Germanenfürst, ausgemacht. Der preußische Nationalismus des 19.Jahrhunderts ernannte ihn zum ersten „deutschen“ Helden überhaupt, an der angeblichen Stelle der „Herrmannschlacht“ im Teutoburger Wald wurde ihm ein gewaltiges Denkmal gesetzt . Die Grenzen des römischen Reiches waren ab sofort an Rhein und Donau festgelegt, man begnügte sich mit der Neugründung von zwei Provinzen westlich des Rheins, „Germania Superior“ und „Germania Inferior“ (Ober- und Untergermanien, entlang des Stroms vom Bodensee bis zu seiner Mündung in die Nordsee). Mit den Germanen, die nördlich und östlich lebten, kam man von da an meist gut aus. Man trieb Handel und warb germanische Söldner für die Legionen an. In spätrömischer Zeit bestand die Armee fast nur noch aus Germanen, einfachen Soldaten, Offizieren und Generälen. Um die Reichsgrenze zwischen Donau und Rhein zu sichern und abzukürzen, baute man eine Grenzbefestigung, den sogenannten „Limes“ (lat. für „Grenzwall“). Er verlief etwa von Regensburg nach Frankfurt, also quer durch Franken, Baden-Württemberg und Hessen, mit Palisaden, Gräben, Wällen und Wachtürmen der innerdeutschen „Zonengrenze“ nicht unähnlich, aber wesentlich durchlässiger. Zusammen mit ähnlichen Anlagen an anderen Grenzen Roms - so in Libyen, Bulgarien oder Großbritannien („Hadrian‘s Wall“) bildet der Limes eines der größten Menschenwerke - vergleichbar mit der später entstandenen chinesischen Mauer - und gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Hinter dem Limes entwickelte sich die römische Kultur. Die Menschen verständigten sich auf Latein; ihre alten Stammessprachen starben aus. Ihre Religion verschmolz mit der römischen; in einem Tempel konnte man zu Apollo und uralten keltischen Stammesgottheiten gleichzeitig beten. Die Provinzbewohner hielten sich für „Römer“ und wurden unter Kaiser Caracalla im 2.Jahrhundert auch volle Staatsbürger. Hier liegen die gemeinsamen kulturellen Wurzeln des vereinten Europa; noch heute sprechen Menschen von Portugal bis Rumänien Sprachen, die mit Latein verwandt sind. Grenzstädte und Brückenköpfe über Rhein und Donau (z.B. Colonia Ara Agrippinensium : Köln und Castra Regina : Regensburg) beherbergten Garnisonen zur Grenzsicherung, in den Gütern des Hinterlandes wurden landwirtschaftliche Erzeugnisse zur Versorgung der Soldaten produziert. Damit war gutes Geld zu verdienen. Auch gerade Straßen und Brücken aus Stein hatten ursprünglich strategische Zwecke, dienten aber auch der Mobilität aller Reichsbewohner in einem sozusagen „globalisierten“ Wirtschaftsraum. Die großen Entfernungen zwischen Produktionsstätte und archäologischer Fundstelle antiker Gebrauchsgegenstände belegen dies ebenso wie Grabinschriften. Die Menschen lebten in einer Friedenszeit, die länger dauerte als je zuvor oder nachher. Nach der Hochblüte der Imperiums unter der „Adoptivkaisern“ Trajan und Hadrian (sie hatten durch gezielte Adoption im Erwachsenenalter den Kaisertitel „geerbt“) muss eine andere Geschichte Roms erzählt werden, die des Niedergangs und Verfalls. Bis im Jahre 476 n. Chr. der letzte Weströmische Kaiser, der „kleine Augustus“ Romulus Augustulus unspektakulär abdanken musste und somit die römische Herrschaft in Europa zu Ende ging, vergingen allerdings noch gut 350 Jahre, in denen das Imperium weiter Bestand hatte, oft sogar florierte. Historiker aller Zeiten haben sich intensiv mit der Frage befasst, wie es zum Untergang kommen konnte; es gibt viele plausible Erklärungen, von denen ich eine etwas ausführlicher darstellen möchte: Rom geriet zunehmend in Bedrängnis immer stärker werdender äußerer Feinde. In Mittelasien waren das die Parther im heutigen Iran, mit denen sich Rom in einem Generationen dauernden zermürbenden Grenzkrieg befand. Die Bedrohung, die von den Germanen ausging, nahm im 2. Jhd. extrem zu. Als Auslöser dieser „Völkerwanderung“, in der Germanenstämme aus ihren skandinavischen Ursprungsgebieten zuerst nach Osteuropa und zum Balkan, dann zurück nach Mittel- und Westeuropa, nach Italien und sogar Nordafrika wanderten, werden klimatische Veränderungen, aber auch das Vordringen mongolischer Reiterstämme („Hunnen“) nach Europa genannt. Sie sollen im 4. und 5.Jhd. die Germanen sozusagen vor sich her ins römische Reich getrieben haben. Dort kamen sie nicht so sehr als Eroberer denn als Flüchtlinge an, die in der Sicherheit des Imperiums Arbeit, Land und damit Wohlstand für sich und ihre Familien suchten. Meist wurden sie aufgenommen, oft eingegliedert. Manchmal allerdings nahmen sie sich auch mit Gewalt das, was man ihnen nicht freiwillig gab, was sie aber nach der entbehrungsreichen Wanderschaft zum Überleben brauchten. Die Wirtschaftskraft des römischen Staates wurde durch die horrenden Ausgaben für Verteidigung und humanitäre Maßnahmen zur Unterstützung von Kriegsopfern und Migranten so überbeansprucht, dass der Bankrott folgen musste. Germanische Herrschaften lösten die immer schon „schlanke“ römische Bürokratie ab und leiteten das Steueraufkommen in ihre Taschen. Was nützlich erschien, übernahm man von den Römern, die romanische Bevölkerung floh manchmal nach Italien, meistens aber arrangierte man sich mit den neuen Herren. Goten, Vandalen, Langobarden und Burgunder (wir kennen sie aus dem „Nibelungenlied“, das in dieser Zeit spielt) gründeten zum Beispiel solche Herrschaften, die oft nur von kurzer Dauer waren. Schließlich wurde Rom selbst erobert - der Kaiser regierte dort schon lange nicht mehr, aber es gab noch Konsuln und einen Senat, im Colosseum kämpften Gladiatoren, man badete in den super-modernen Diokletiansthermen - und auch geplündert: das Treiben der Vandalen ist bis heute sprichwörtlich! Auch innenpolitische Faktoren spielten beim Niedergang Roms eine Rolle: Die Macht der Kaiser hatte seit Trajan zuerst schleichend abgenommen; ständige Thronstreitigkeiten zwischen Generälen („Soldatenkaiser“) führten zu einem permanenten Bürgerkrieg, der meist mit Hilfe ausländischer Söldner geführt wurde und Unsummen kostete. Die Zentralmacht Roms ging verloren, das Imperium wurde mehrfach, zuletzt endgültig in ein Weströmisches (Europa und Afrika) und ein wirtschaftlich stärkeres Oströmisches Reich (Kleinasien und Naher Osten) geteilt. Mit Konstantinopel (Istanbul) hatte dieses Ostreich eine neue, prunkvolle Hauptstadt, ein „Zweites Rom“ bekommen. Das Oströmische Reich bestand 1000 Jahre länger und verschwand erst im 15.Jahrhundert, als Konstantinopel von den Türken erobert wurde. Die kulturelle Einheit Roms, die traditionelle patriotische Besinnung der Bevölkerung auf althergebrachte Werte und große Vergangenheit, zerbrach, so sagt man, durch die Ausbreitung des Christentums. Historische Wahrheit und Legende sind hier schwer auseinanderzuhalten. Tatsache ist, dass schon am Beginn der Kaiserzeit die alte römische Religion zum öffentlichen Ritual und Brauchtum verkommen war. Besonders die Oberschicht, die ihre gesellschaftliche Stellung teilweise eingebüßt hatte, aber in großem Wohlstand lebte, ohne dafür arbeiten zu müssen, befand sich auf ständiger Sinnsuche. Psychologische und populärphilosophische Ratgeberliteratur wurde zu Bestsellern. Zwei Richtungen der griechischen Philosophie in der Nachfolge des berühmten Sokrates (5. Jhd. v.Chr.) erfreuten sich besonders großer Beliebtheit: die Epikureer predigten einen maßvollen Lebensgenuss und rieten zur Vermeidung von Stress und Frustrationen, die Stoa forderte von ihren Anhängern eine asketische Lebensweise als Gegenpol zum schädlichen Materialismus; Schicksalsschläge „stoisch“ zu ertragen galt als wichtiger Lernprozess auf dem Weg zu einem glücklichen Leben. Die berühmtesten Stoiker Roms waren Seneca, der Lehrer und Berater Neros, und der Kaiser Mark Aurel, der sich in seinen autobiographischen „Selbstbetrachtungen“ als ernster und grüblerischer Mensch zeigt. Seine Feldzüge führten ihn oft ins nördliche Alpenvorland; er starb in Wien. Viele Menschen wandten sich der Esoterik zu. Ausländer hatten exotische Sekten (sogenannte „Mysterienkulte“ wegen ihrer geheimen Riten, die nur „Eingeweihten“ zugänglich waren) in Rom eingeführt. Zu diesen Sekten gehörte auch das Christentum. Wie bei den anderen Mysterienkulten gibt es auch hier Einweihungszeremonien und rituelle Mahlzeiten. Rom war tolerant, solange die Mitglieder dieser Kulte Steuern zahlten. Selbst der Apostel Paulus forderte seine Glaubensbrüder dazu auf, ihren Bürgerpflichten nachzukommen („Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist!“) und plädierte somit für eine Trennung von Staat und Religion. Verboten oder verfolgt wurden diese Kulte nur selten; die Verfolgungen, die es gab, wurden allerdings von den Christen ausführlich in Legenden überliefert, ihre Opfer zu „Märtyrern“ („Blutzeugen“) erklärt. Wie sich, bei dieser Ausgangssituation, das Christentum durchsetzen konnte, ist weitgehend ungeklärt. Stattdessen kennen wir eine Legende: ein Engel soll Kaiser Konstantin, als er seinem militärisch überlegenen Rivalen bei Rom gegenüberstand und es um Leben und Tod ging, im Traum ein Kreuz gezeigt haben und versprochen haben: „Unter diesem Zeichen wirst du siegen!“ Konstantin nahm, wohl mehr aus Verzweiflung, den Rat des Engels an, ließ die Legionsadler durch Kreuze ersetzen - und gewann. Darauf stieg das Christentum in einem beispiellosen Siegeszug von einer verfolgten Sekte im 4. zur Staatsreligion im 5.Jhd. auf. Dass Konstantin dem Papst aus Dankbarkeit damals bereits in einem Dokument auch weltliche Führungsansprüche zugebilligt haben soll, stellte sich als mittelalterliche Fälschung heraus. Tatsache aber ist, dass der Papst nach dem Untergang Westroms und des uralten politischen Systems zum Schutzherrn Roms wurde und so die Keimzelle des Kirchenstaats gelegt wurde. Anfänglich galt das Christentum als „arme-Leute-Religion“. Beliebt scheint es besonders bei Migranten, Sklaven und Frauen gewesen zu sein, gewissermaßen im Leben zu kurz Gekommenen, vielleicht wegen seiner friedfertigen und sozialen Botschaft und seiner Jenseitsversprechungen. Bald aber befassten sich Gebildete mit den Lehren des Christentums und traten in einen eifrigen Dialog mit der antiken heidnischen Philosophie, wobei man manche Gemeinsamkeit, besonders zur Stoa, feststellte. Diese sogenannten „Kirchenväter“ machten „Theologie“ zur Wissenschaft und Latein zur Sprache der Kirche - für weitere fast 2000 Jahre! Der „Kirchenvater“ Hieronymus übersetzte die griechische Bibel ins Latein; die „Vulgata“ war die einzige autorisierte Form der Bibel in Mitteleuropa bis zur Reformation! Der heilige Benedikt gründete im 6. Jhd. in Italien den ersten Mönchsorden und gab ihm Regeln. „Ora et labora!“ - „Bete und arbeite!“ wird zum Leitspruch europäischer Mentalität. Er stellt eine gottgefällige Verbindung zwischen weltlicher Leistung und religiöser Haltung her und löst so wirtschaftliche und technologische Entwicklungen aus, die die Überlegenheit Europas auf diesen Gebieten bis heute bestimmen! Die politische Herrschaft der Römer also endete im 5. Jahrhundert, ihre Kultur und Sprache lebten aber weiter. Wie es dazu kam und wie Latein zum Schulfach des 21. Jahrhunderts wurde, das soll im Folgenden erklärt werden: Bei dieser Gelegenheit bietet es sich auch an, die lateinische Sprache selbst ein bisschen zu beschreiben keine Angst, Sie müssen diese Sprache ja nicht lernen, aber einige ihrer Prinzipien zu kennen soll unser Ziel sein. Wie schon festgestellt wurde, „fror“ im 1. Jhd. v. Chr. die Hochsprache Caesars und Ciceros, das „klassische“ Latein, sozusagen „ein“ und war fortan die Sprache der gebildeten römischen Autoren. Dieses Latein wurde Standard des Schulunterrichts, Lese-, Lehr- und Grammatikbücher entstanden. Bei einem Rhetoriklehrer, einem „grammaticus“, lernten die älteren Schüler das „Deklamieren“, das Abfassen und Vortragen von Reden. Das konnten politische Reden aus historischen Situationen oder Plädoyers vor Gericht zu erfundenen Fällen sein. Lehrer begannen - was alle Lehrer tun - ihr Fach didaktisch aufzuarbeiten, das heißt den Stoff sinnvoll einzuteilen, alles logisch zu ordnen und in Regeln zu formulieren. So entstand aus einer lebendigen Sprache ein Sprachsystem, in dem alles seinen Platz findet und es möglichst wenige Ausnahmen geben soll. Man ging streng traditionell mit der Sprache um und duldete keine Neuentwicklungen. Der Wortschatz blieb sehr klein, Endungen kennzeichnen die verschiedenen Grammatikfunktionen (beim Verb sind das zum Beispiel Person, Numerus, Tempus, Modus - Indikativ oder Konjunktiv, Genus Verbi - Aktiv und Passiv und manchmal auch Genus - Geschlecht). Die Fachbegriffe der Grammatik haben bis heute lateinische Wurzeln und werden in allen europäischen Sprachen weiterverwendet! Da die Endung andeutet, welche Funktion ein Wort hat, spielt seine Stellung im Satz keine Rolle - jedes Wort kann theoretisch jede Stelle im Satzgefüge einnehmen, besonders in Gedichten, aber auch in der Prosa. Auch viele Funktionswörter wie Artikel, Präpositionen und Hilfsverben sind dadurch überflüssig. Das kann das Lesen, besonders aber das Übersetzen sehr schwer machen! Schriftsprachen lieben nominalisierte Konstruktionen, das heißt Satzgefüge, in denen Verben zu Nomen gemacht wurden - so wie es in der deutschen Bürokratie üblich ist. Im Latein gibt es Konstruktionen, die die deutsche Sprache - Gott sei Dank! - nicht kennt und die, wenn man sie wörtlich übersetzt, furchtbar geschwollen klingen. Bei einem lateinischen Autor zeigt sich aber so sein wahres Können und ermöglicht eine unglaubliche Kürze im Ausdruck - lateinische Texte sind immer wesentlich kürzer als ihre deutschen Übersetzungen! Im frühen Mittelalter spaltete sich Latein langsam aber sicher auf: In das „Mittellatein“, die traditionelle Schriftsprache der Gebildeten und Studierten - das waren bald nur noch ausgebildete Priester, Pfarrer und Mönche, und in die Sprache der Bevölkerung in den früheren Gebieten des römischen Reiches - das sogenannte „Vulgärlatein“ (lat. „vulgus“ : „das einfache Volk“). Diese Alltagssprache entwickelte sich weiter, nahm die Einflüsse der neuen Zeit auf, wurde regional unterschiedlich ausgesprochen - bis man um das Jahr 1000 nicht mehr von Latein, sondern von Italienisch, Französisch, Spanisch oder Portugiesisch spricht. Aufgrund ihrer Wurzeln heißen sie „romanische“ Sprachen. Dazu gehören auch Rumänisch sowie Rätoromanisch und Ladinisch, zwei Sprachreste, die in bestimmten Gegenden in den Alpen noch gesprochen werden. Das Mittelalter wird oft als „dunkle“ Zeit gesehen, und das wäre auch so, hätte es nicht die Kirche und ihre offizielle Sprache, nämlich Latein gegeben. Alle Kultur ging von diesen beiden Kräften aus und einte das ansonsten zersplitterte und von Fehden und Kriegen gequälte Europa. Nur Männer, die kirchliche Berufe ausübten, konnten damals lesen und schreiben, und die Sprache, in der sie das taten, war ausschließlich Latein. Das musste allerdings erst als Fremdsprache gelernt werden, muttersprachliche Sprecher gab es ja ab 1000 nicht mehr, wie wir oben erfahren haben. Ein Junge, vielleicht der jüngere Sohn eines Ritters, aber auch der eine oder andere begabte Bauernsohn, begann im Grundschulalter mit dem Lateinlernen. Ein anderes Schulfach kannte er vorerst nicht. Bücher waren kostbar und selten, und so musste er das meiste auswendig lernen, was ja nicht schlecht ist. Dann studierte er, vielleicht in einem Kloster oder an einer Domschule die „septem artes liberales“, die sieben freien Künste, zu denen neben dem Sprachstudium auch Rhetorik und Mathematik gehörten. Später schloss er seine Ausbildung in Theologie und Philosophie an einer Universität (lat. „universitas“ : „die Gesamtheit aller Studierenden“) ab. Er konnte sich dann „magister“ („Meister“) oder „doctor“ („Gelehrter“) nennen, akademische Grade, die bis heute in Gebrauch sind. Diese kleine Bildungselite schulte sich auch an den antiken Autoren, die damals immer wieder abgeschrieben wurden - manchmal als ganze Bücher, manchmal auch nur in Ausschnitten. Die ältesten Ausgaben der Bücher römischer Autoren, die heute noch in Bibliotheken existieren, stammen aus dem Mittelalter und sind halt „nur“ Abschriften. Den Inhalten dieser Texte stand man oft kritisch gegenüber - ihre Autoren waren ja „Heiden“ gewesen, von der Sprache aber war man weiterhin fasziniert. Kleriker Kirchenmänner - verfassten auch neue lateinische Texte, meist mit theologischem Inhalt, aber sie schrieben auch Urkunden, Dokumente und Chroniken für ihre mächtigen Auftraggeber, Lehensherren wie Bischöfe, Herzöge und Könige. Auf Latein wurden auch die Gottesdienste abgehalten - und das bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Kirchenlieder und liturgische Texte kannte jedes Kind, sang und sprach einfach nach, was es nicht wirklich verstand. Auch heute noch gibt es Verfechter dieser mit dem Verstand nicht wahrnehmbaren Feierlichkeit, die die lateinische Sprache in der Kirche entfalten kann. Im Kirchenlatein veränderte sich auch die Aussprache etwas. Wurde in der Antike das Wort CELLA noch „Kella“ ( erhalten im deutschen Wort „Keller“) ausgesprochen, so sagte man im Kirchenlatein „Zella“ (das deutsche „Zelle“ - die Wohnstätte eines Mönches, und natürlich eines Häftlings). Im Lateinunterricht ist man inzwischen wieder zur antiken „K“Aussprache zurückgekehrt. Nirgendwo kann man das Wesen der mittelalterlichen Universitäten heute noch so gut nachvollziehen wie in Oxford und Cambridge, den beiden altehrwürdigen englischen Hochschulstädten mit ihren vielen „Colleges“, klosterartigen Gebäuden, in denen bis heute Studenten und Professoren zusammen leben und arbeiten. Die Studenten des Mittelalters waren, obwohl für Berufe der Kirche ausgebildet, weltoffen und liberal. Man nannte sie „Vaganten“ (lat. für „Weitgereiste“). Weil sie aus allen Ländern Europas kamen, sprachen sie natürlich Latein miteinander. Die Gedichte. die sie zum Spaß schrieben, waren alles andere als fromm: „Wein, Weib und Gesang“ standen im Mittelpunkt, kirchliche Würdenträger wurden in ihnen verspottet. Eine Sammlung solcher „Vagantenlyrik“ wurde in einer Handschrift des bayrischen Klosters Benediktbeuren entdeckt: die sogenannten „Carmina Burana“, der heute wohl berühmteste Text des lateinischen Mittelalters! Die Gründe, warum zum Ende des Mittelalters die ehemalige Gelehrtensprache zum „Küchenlatein“ verkam, sind vielfältig: Priester waren schlecht ausgebildet, konnten kaum Latein, vermischten es mit ihrer Muttersprache und vereinfachten die Grammatik ständig. Andererseits verwendeten hochgebildete Theologen und Philosophen, die sogenannten „Scholastiker“ (lat. „schola“ : „Schule“), ein so kompliziertes Latein für ihre ebenso schwer verständlichen Gottesbeweise, dass eine nur mehr wenigen zugängliche Fachsprache übrig blieb, die Cicero nicht mehr verstanden hätte. Das hätte das Ende des Latein bedeuten können, aber es kam anders: Eine ganz neue Zeit brach im 15.Jhd. an, die sich in ihren kulturellen Werten wieder auf die Antike selbst berief; die Kunstgeschichte bezeichnet diese revolutionäre Epoche als „Renaissance“ (lat. „re-nasci“ : „wieder geboren werden“), als Wiedergeburt der Antike. Künstler wie Michelangelo bewunderten antike Bildwerke und ahmten sie nach, Leonardo DaVinci machte den Menschen zum „Maß aller Dinge“. „Humanisten“ (lat. „humanitas“ : „Menschlichkeit, Bildung“), Philosophen und Bildungsforscher, beschäftigten sich erneut mit der Sprache und den Schriften der großen Römer und erklärten dies zum Kernbestandteil ihrer umfassenden Bildungsreform. Das führte zur Gründung von „Gymnasien“ (das Wort ist eigentlich griechisch und heißt „Sportplatz“), wo man sich ohne Kontrolle der Kirche mit den Themen und Idealen der Antike befassen konnte. Erfunden hat das Gymnasium - und einige andere für uns selbstverständlichen Aspekte des modernen Schulsystems, wie die Einteilung in Klassen (lat. „classis“ : „Abteilung“) - Philipp Melanchthon, ein Deutscher. Das von ihm vor 450 Jahren gegründete Gymnasium in Nürnberg besteht heute noch. Engen Kontakt zu Melanchthon pflegte auch der Patron unserer Schule, Johannes Thurmair, der sich nach seiner Heimatstadt Abensberg in Niederbayern in der Mode der Zeit vornehm lateinisch „Aventinus“ nannte. Er war herzoglicher Hauslehrer und gilt als „Vater der bayrischen Geschichtsschreibung“. Seine Bücher verfasste er natürlich auf Latein! In anderen Bereichen schwand die Bedeutung von Latein. Italiens größter Dichter des ausgehenden Mittelalters, Francesco Petrarca (1304 - 1374), verfasste seine Werke neben Latein bereits auf Italienisch. Auch in anderen europäischen Ländern setzten sich die Landessprachen in der schönen Literatur durch. Die von Martin Luther angestoßene Reformation (lat. „re-formare“ : „neu formen, erneuern“) hielt es für richtig die Muttersprache der Gläubigen im Gottesdienst zu verwenden. Die Bibel wurde ins Deutsche übersetzt; Luther, ihr genialer Übersetzer, schuf dabei eine für alle Deutschen verständliche Einheitssprache, den Vorläufer des heutigen Hochdeutsch. In ganz Europa übernahmen Landessprachen die Rolle von „Weltsprachen“ - je nach den politischen Verhältnissen - zuerst Italienisch und Spanisch, später Französisch und Englisch. Trotzdem blieb Latein für weitere 400 Jahre Kernfach der höheren Schulbildung und Hauptfach im Gymnasium. Hatte die katholische Kirche anfangs die Entwicklungen des Humanismus verschlafen, begann man im 16.Jhd. mit einer nie da gewesenen Bildungsoffensive, der „Gegenreformation“. Unter der Führung des neu gegründeten Jesuitenordens wurden weltweit Schulen und Universitäten gebaut, in der die neue katholische Führungselite ausgebildet werden sollte. Auch unsere Nachbarschule, das „Kurfürst-MaximilianGymnasium“, ist eine Gründung der Jesuiten. Dort gelangte der Lateinunterricht zu einer Blüte, die man nicht mehr erwartet hätte. Alle Schüler lernten Latein in einsprachigem Unterricht, so wie man heute eine moderne Fremdsprache lernt. Zeit war dafür genug da. Höhepunkt des Schuljahres waren die Aufführungen von lateinischen Theaterstücken, die die einzelnen Klassen mit ihren Lehrern während des Schuljahres erarbeitet hatten. Waren die Inhalte der Stücke auch von christlicher Erbauung geprägt, erwiesen sich viele Lehrer als glänzende Dramatiker mit Lateinkenntnissen, die ihren antiken Vorbildern durchaus ebenbürtig waren. Diese Phase des Latein-“Revivals“ wird als „Neulatein“ bezeichnet. Die Antikebegeisterung der Renaissance blieb in der europäischen Kultur bis weit ins 19.Jahrhundert eine dominante Kraft. Die Architektur des Barock und des Klassizismus interpretierte und kombinierte Elemente römischer Baukunst wie Säulen, Kuppeln und Bögen neu; im Empire der napoleonischen Zeit nahm sich die Mode Anlehnungen an römischen Frauenkleidern; adelige Römer trieben schwunghaften Handel mit antiken Kunstwerken, private Sammler und Museen in ganz Europa kauften sie. Der Tourismus führte die Bildungsreisen nach Italien mit seinen antiken Stätten. Die Archäologie wurde in den wiedergefundenen Ruinen Pompejis als eigenständige Wissenschaft begründet. Führend im Bereich der Altertumswissenschaft sind seither Deutsche. Goethe und König Ludwig I. waren Antikefans. „Edle Einfalt und stille Größe“ wurde griechischen Kunstwerken nachgesagt, in einer verklärten Sicht blendete man die negativen Seiten antiker Kultur und Gesellschaft einfach aus. Natürlich die Aufklärung, aber auch so unterschiedliche politische Strömungen wie die französische Revolution und der preußische Nationalismus vereinnahmten das idealisierte Bild der Antike und ihrer Menschen für sich. Hatten nicht auch die Römer gerne von „libertas“ (Freiheit) und „patria“ (Vaterland) gesprochen? Im 19.Jhd wurde auch der vereinzelte Widerstand eroberter Volksstämme gegen die Römer als frühe nationalistische Bewegungen missdeutet. Herrmann der Cherusker, der Gallierführer Vercingetorix und Boudicca, eine britannische Königin, wurden zu Freiheitshelden hochstilisiert. Man setzte ihnen in Deutschland, Frankreich und England Denkmäler. Als Wilhelm von Humboldt im preußischen Staat des 19.Jhds. die Ideale unserer mittelständischen Bildungsgesellschaft propagierte und unser modernes Schulsystem schuf, nahm der Lateinunterricht weiterhin einen wichtigen Platz im Bildungskanon ein. Freilich verzichtete man auf die Vermittlung einer lateinischen Sprechfertigkeit sowie auf die Fähigkeit, lateinische Texte selbst verfassen zu können. Stattdessen übersetzte man nur noch. Dieser Umgang mit der Fremdsprache prägt den Lateinunterricht bis heute. So wurde Latein endgültig zur „toten Sprache“. Das Vorbildliche, Beispielhafte an der antiken Sprache stand seither im Vordergrund, man trainierte an ihr Arbeitstechniken der Sprachbetrachtung und nicht zuletzt gänzlich „deutsche“ Sekundärtugenden wie Fleiß, Beharrlichkeit und Disziplin. Die Kenntnisse der Geschichte Roms und der antiken Literatur sollte zu besseren Staatsbürgern erziehen. Zu den Gestalten der antiken Politik und Kunst sollte man aufblicken. Sie standen auf so manchem Denkmalsockel! Die juristische Elite blickte zu dem großen Anwalt und Redner Cicero auf, die Militärs zu dem genialen Feldherrn Caesar, der Philosoph Seneca stand für das stoische Ethos des Adels in allen Lebenslagen, Vergil wurde als Schöpfer eines Nationalepos, Horaz als Dichter bürgerlicher Mentalität gefeiert. Der Historiker Tacitus hatte mit seiner kleinen Schrift „Germania“ die Lebensweise der Germanen als naturverbunden und daher den dekadenten Römern überlegen gelobt. Das musste deutschtümelnden Lateinlehrern gefallen! Latein war Mode, so vor etwa hundert Jahren. Fußballvereine hießen „Borussia“ (Preussen) oder „Fortuna“ (Glück), Gesangsvereine „Concordia“ (Einklang) oder „Harmonia“, Versicherungen nannten sich „Colonia“ oder „Thuringia“ (nicht wirklich Latein, aber es klingt so), deutsche Wertarbeit hörte auf den Namen „Mercedes“ (Lohn) oder „Audi“; die Marke hieß ursprünglich nach ihrem Gründer „Horch“, und das wurde dann einfach ins Latein übersetzt: „audi!“ ist die Befehlsform des Verbs „audire“ : „hören, horchen“. In den Wissenschaften wurde Latein zunehmend zurückgedrängt. Zwar hatte im 17. Jhd. der berühmte Physiker Sir Isaac Newton seine Werke neben Englisch auch noch auf Latein verfasst. Der Schwede Carl von Linné klassifizierte im 18. Jhd. alle Pflanzen und Tiere - mit lateinischen Namen, die in der Biologie bis heute verwendet werden. Nur wenige der Gattungsbezeichnungen hätte ein alter Römer allerdings verstanden (so z.B. „canis“ : der Hund, „vulpes“ : der Fuchs, „ursus“ : der Bär), das meiste wurde neu geprägt. Auch Mediziner greifen bei der Benennung von Körperteilen, Organen und Knochen sowie von Krankheiten und Medikamenten bis heute auf Latein zurück - mit der Sprache der Römer hat dies dennoch relativ wenig zu tun. Wer sich heute in der Welt der Fachleute und Wissenschaftler mitteilen möchte, tut dies gewöhnlich auf Englisch. Der Grund dafür ist in der politischen und wirtschaftlichen Vormachtstellung der USA seit etwa einem Jahrhundert zu suchen. In der Novelle „Der Vater eines Mörders“ schildert der Schriftsteller Alfred Andersch den Unterricht eines Latein- und Griechischlehrers an einem Münchner Gymnasium zu Beginn des 20.Jahrhunderts. Bei dem „Mörder“ des Titels handelt es sich um Heinrich Himmler, den „Reichsführer SS“ Adolf Hitlers. Eine an den antiken Werten orientierte Bildung konnte die Unmenschlichkeit des Nazi-Regimes nicht verhindern, ja sie wurde von autoritären Erziehern wie der vorgestellten Vaterfigur sogar legitimiert und gefördert - zu diesem traurigen Schluss kommt zumindest Andersch in seinem bewegenden Buch. Trotzdem blieb der Lateinunterricht auch nach dem 2.Weltkrieg eine Säule gymnasialer Bildung. Im heutigen Lehrplan lässt sich nachlesen, mit welchen Argumenten: der Lateinunterricht biete ein unveräußerliches „Orientierungswissen“ in einer sich rasant entwickelnden Welt, führe zurück zu den Ursprüngen unseres Politikverständnisses, der Philosophie, Kunst, Rhetorik und Literatur, somit unserer gesamten europäischen Kultur und seiner Weltanschauung und Ästhetik. Das Erkennen der Distanz, aber auch der Aktualität der Antike schärfe die Kritikfähigkeit der Schüler und mache sie selbstbewusst in jedem intellektuellen Gespräch. Dass man dafür in „komplexen Gedankengängen“ - beim Übersetzen - „schwierige Aufgaben“ erledigen muss, wird nicht verschwiegen. Ob es gelingt, beim Spracherwerb „eine positive Einstellung zum Lernen“ aufzubauen, wie der Lehrplan hofft, hängt natürlich sehr vom Einzelnen ab. Der Versuch allerdings lohnt sich allemal.