Pädiafusin I - Baxter Deutschland.

Werbung

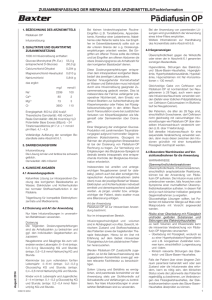

Fachinformation Pädiafusin I 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS Pädiafusin I Infusionslösung 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG 1000 ml Infusionslösung enthalten: Glucose-Monohydrat (Ph. Eur.) (entsprechend D-Glucose) 55,0 g (50,0 g) Wasserhaltiges Natriumglycerophosphat (Ph. Eur.) mit ca. 5 H2O, α:β = 3:7 0,612 g Kaliumchlorid 1,342 g Calciumchlorid-Dihydrat 0,147 g Magnesiumchlorid-Hexahydrat 0,305 g Natriumchlorid 0,643 g Natriumacetat-Trihydrat 2,722 g L-Äpfelsäure 0,42 g das ergibt: mg/l mmol/l Na+ 805 35 K+ 704 18 Ca2+ 40 1 Mg2+ 37 1,5 Cl– 1205 34 Acetat– 1181 20 Malat2– 417 3 340,1 2 Glycerophosphat2– Energiegehalt: 850 kJ (200 kcal)/l Theoretische Osmolarität: 390 mOsm/l Reale Osmolalität: 385,3 mosml/kg H2O Potentieller Base Excess (BEpot): – 5 Titrationsacidität bis pH 7,4: ca. 7 mmol/l pH-Wert: ca. 5,3 Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1. 3. DARREICHUNGSFORM Infusionslösung Die Lösung ist klar und farblos bis schwach gelblich. Osmolarität: 390 mOsmol/l 4. KLINISCHE ANGABEN 4.1 Anwendungsgebiete Deckung des Wasser- und Elektrolytbedarfs prä- und postoperativ bei Säuglingen und Kleinkindern bis zum vollendeten 2. Lebensjahr mit normaler Stoffwechselfunktion. Partielle Deckung des Bedarfs an Glucose zur Vermeidung von Hypoglykämien. Trägerlösung für kompatible Elektrolytkonzentrate und Medikamente. 4.2 Dosierung und Art der Anwendung Nur klare Infusionslösungen in unversehrten Behältnissen verwenden. Juli 2014 Dosierung mit Einzel- und Tagesgaben Dauertropf entsprechend dem Elektrolytund Flüssigkeitsbedarf. Säuglinge: 100 – 140 ml ( 5 – 7 g Glucose)/ kg KG und Tag entspricht ca. 4 – 6 ml ( 0,2 – 0,3 g Glucose)/kg KG und Stunde; ( 3,5 – 4,9 mmol Natrium und 1,8 – 2,52 mmol Kalium)/kg KG und Tag. 006587-9261 Kleinkinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr: 80 – 120 ml ( 4 – 6 g Glucose)/kg KG und Tag entspricht ca. 3,5 – 5 ml ( 0,175 – 0,25 g Glucose)/kg KG und Stunde; ( 2,8 – 4,2 mmol Natrium und 1,44 – 2,16 mmol Kalium)/kg KG und Tag. Die maximale Tagesdosis für Glucose beträgt: • Neugeborene: bis zu 15 g/kg KG und Tag • bis zum vollendeten 2. Lebensjahr: bis zu 15 g/kg KG und Tag Wird Pädiafusin I zusammen mit anderen Infusionslösungen angewendet, sind bei der Dosierung die für das jeweilige Lebensalter geltenden Richtwerte für die Gesamtflüssigkeitszufuhr zu berücksichtigen. Art der Anwendung Pädiafusin I ist zur intravenösen Anwendung bestimmt. Pädiafusin I wird nach Anweisung des Arztes bis zum Ausgleich der Störungen des Elektrolyt- und Wasserhaushaltes angewendet. Infusionsgeschwindigkeit und -volumen sind in Abhängigkeit von Alter, Gewicht, klinischem Zustand und Stoffwechselstatus des Patienten sowie der begleitenden Therapie festzulegen. Hierzu ist ein Arzt mit Erfahrung auf dem Gebiet intravenöser Flüssigkeitszufuhr bei pädiatrischen Patienten heranzuziehen. Werden Pädiafusin I Zusatzstoffe zugegeben, so ist die Gebrauchsanweisung des zugegebenen Arzneimittels sowie ggf. weitere relevante Fachliteratur zu berücksichtigen. Sofern Lösung und Behältnis es ermöglichen, sind parenterale Arzneimittel vor der Anwendung stets per Sichtkontrolle auf Schwebstoffe und Verfärbungen zu kontrollieren. Nur klare Infusionslösungen in unversehrten Behältnissen sind zu verwenden. Bei der Anwendung von parenteralen Lösungen wird grundsätzlich die Verwendung eines Inline-Filters empfohlen. Weitere Informationen zur Handhabung des Arzneimittels siehe Abschnitt 6.6. 4.3 Gegenanzeigen Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Hypervolämie, Störungen des Elektrolytund Säure-Basen-Haushaltes, Niereninsuffizienz, Hyperkaliämie, Hyperglykämie, Hyponatriämie, Hyperhydratationszustände, hypotone Dehydratation. Gleichzeitige Gabe von Ceftriaxon und Pädiafusin I ist kontraindiziert bei Neugeborenen (≤ 28 Tage), auch wenn separate Infusionsschlauchsets verwendet werden (Gefahr einer tödlichen Präzipitatbildung von Ceftriaxon-Calciumsalzen im Blutkreislauf bei Neugeborenen). Bei Patienten, die älter als 28 Tage sind, einschließlich Erwachsener, darf Ceftriaxon nicht gleichzeitig mit calciumhaltigen Infusionslösungen wie Pädiafusin I über denselben Infusionsschlauch verabreicht werden (z. B. über Y-Verbindung). Soll derselbe Infusionsschlauch für eine sequenzielle Verabreichung verwendet werden, dann muss dieser zwischen den Infusionen gründlich mit einer kompatiblen Flüssigkeit durchspült werden. 4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung WARNHINWEISE Überempfindlichkeitsreaktionen Überempfindlichkeits-/Infusionsreaktionen, einschließlich anaphylaktoider Reaktionen, können bei der Anwendung von Pädiafusin I auftreten. Die Infusion muss sofort unterbrochen werden, falls Anzeichen oder Symptome einer mutmaßlichen Überempfindlichkeitsreaktion auftreten. In diesem Fall sind je nach klinischer Indikation geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Glucosehaltige Lösungen sollten bei Patienten mit bekannter Allergie auf Mais oder Maisprodukte mit Vorsicht angewendet werden. Vorsicht ist insbesondere bei Neugeborenen und Säuglingen geboten, da bei sehr seltenen Störungen des Acetatstoffwechsels durch die Verwendung von Acetat in diesem Arzneimittel das Risiko für die Entwicklung einer Laktatacidose nicht ausgeschlossen werden kann. Solche sehr seltenen Störungen des Acetatstoffwechsels können sich unter Umständen unter der Gabe dieses Arzneimittels erstmals manifestieren. Risiko einer Überladung mit Flüssigkeit und/oder gelösten Substanzen und Störungen des Elektrolythaushaltes Je nach Volumen und Infusionsrate kann die intravenöse Verabreichung von Pädiafusin I folgendes verursachen: • Überladung mit Flüssigkeit, wodurch es zu einer Hyperhydratation/Hypervolämie und z. B. kongestiven Zuständen kommen kann, einschließlich Lungenstauung und -ödem. • Klinisch relevante Störungen des Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushaltes. Falls der Patient über einen längeren Zeitraum parenteral behandelt wird oder sein Zustand oder die Infusionsrate dies erfordern, kann es nötig sein, den klinischen Status sowie die Laborwerte des Patienten regelmäßig zu bestimmen, um Veränderungen des Flüssigkeitshaushaltes, der Elektrolytkonzentration sowie des Säure-BasenHaushaltes überprüfen zu können. Kontrollen des Serumionogramms und der Wasserbilanz sind erforderlich. Plasmaelektrolytkonzentrationen sollten bei Kindern und Jugendlichen engmaschig überwacht werden, da in dieser Patientengruppe eine verminderte Fähigkeit zur Regulierung des Flüssigkeits- und Elektrolythaushaltes bestehen kann. 1 Fachinformation Pädiafusin I Die Infusion von hypotonen Lösungen zusammen mit der nichtosmotischen Sekretion von antidiuretischen Hormonen (ADH) kann zu Hyponatriämie führen. Hyponatriämie kann zu Kopfschmerz, Übelkeit, Krämpfen, Lethargie, Koma, zerebralem Ödem und zum Tod führen. Daher ist die akut symptomatische hyponatriämische Enzephalopathie als medizinischer Notfall zu betrachten. Anwendung bei Patienten mit Hyperkaliämie-Risiko Pädiafusin I sollte an Patienten mit Hyperkaliämie-Risiko oder mit prädisponierenden Faktoren für Hyperkaliämie (z. B. schwerer Funktionsstörung der Nieren oder Nebennieren, akute Dehydratation oder umfangreiche Gewebeschädigung sowie Verbrennungen) oder einer Herzerkrankung mit besonderer Vorsicht verabreicht werden. Anwendung bei Patienten mit Hypermagnesiämie oder mit Hypermagnesiämie-Risiko Magnesiumhaltige Lösungen sollten an Patienten mit Hypermagnesiämie oder mit prädisponierenden Faktoren für Hypermagnesiämie einschließlich aber nicht beschränkt auf, schwere Funktionsstörung der Nieren oder Magnesiumtherapie mit besonderer Vorsicht verabreicht werden. Die Anwendung von hyperosmolaren Lösungen kann venöse Reizungen und Phlebitis verursachen. Anwendung bei Neugeborenen – besonders Frühgeborene mit geringem Geburtsgewicht Bei Neugeborenen, besonders bei Frühgeborenen mit geringem Geburtsgewicht besteht ein erhöhtes Risiko für eine Hypooder Hyperglykämie. Damit mögliche unerwünschte Langzeitnebenwirkungen vermieden werden können, ist hier, durch engmaschige Überwachung, eine ausreichende Blutzuckerkontrolle während der Behandlung mit einer glucosehaltigen Infusionslösung nötig. Hypoglykämie kann bei Neugeborenen zu langanhaltenden Krämpfen, Koma und zerebralen Verletzungen führen. Hyperglykämie wird mit zerebraler Verletzung einschließlich intraventrikulärer Blutung, später Manifestation von bakterieller Infektion und Pilzinfektion, Retinopathie bei Frühgeborenen, nekrotisierender Enterokolitis, bronchopulmonale Dysplasie, erhöhtem Sauerstoffbedarf, verlängertem Krankenhausaufenthalt und Tod in Verbindung gebracht. Hypo- und Hyperglykämie Verabreichung von Glucoselösungen mit hoher Infusionsgeschwindigkeit kann zu einem erheblichen Anstieg der Blutglucose (Hyperglykämie) sowie zum Hyperosmolaritäts-Syndrom führen. Zur Vermeidung einer Hyperglykämie darf die Infusionsgeschwindigkeit die Glucoseutilisationskapazität des Patienten nicht übersteigen. Zur Verringerung des Risikos für hyperglykämisch bedingte Komplikationen ist die Infusionsgeschwindigkeit anzupassen und/ oder Insulin zu verabreichen, sobald der Blutglucosespiegel die für den Patienten 2 als vertretbar angesehene Konzentration übersteigt. Bei der Anwendung intravenöser Glucose ist unter anderem bei folgenden Patienten Vorsicht geboten: – Patienten mit verminderter Glucosetoleranz (beispielweise Patienten mit Diabetes mellitus, Nierenfunktionsstörung oder bei Vorliegen von Sepsis, Trauma oder Schock), – schwer mangelernährte Patienten (Risiko der Auslösung des Refeeding-Syndroms), – Patienten mit Thiaminmangel (Risiko einer schweren Laktatazidose auf Grund eingeschränkter oxidativer Pyruvat-Metabolisierung), – Patienten mit Störungen des Wasserund Elektrolythaushalts, die sich durch einen Glucoseanstieg verschärfen können (siehe oben). Bei folgenden weiteren Patientengruppen ist bei der Anwendung von Pädiafusin I Vorsicht geboten: – Patienten, die einen ischämischen Schlaganfall erlitten haben. Es wird ein Zusammenhang zwischen Hyperglykämie und verstärkter ischämischer Hirnschädigung sowie einer Verschlechterung der Prognose nach einem akuten ischämischen Schlaganfall vermutet. – Patienten mit schwerem Hirntrauma (insbesondere in den ersten 24 Stunden nach dem Hirntrauma). Hyperglykämie im Frühstadium ist bei Patienten mit schwerem Hirntrauma mit einer Verschlechterung der Prognose verbunden. – Neugeborene. Langfristige intravenöse Verabreichung von Glucose und eine damit einhergehende Hyperglykämie kann zu einem Abfall der glucosestimulierten Insulinsekretion führen. Die Anwendung von Glucose kann in der Postaggressionsphase, insbesondere bei zuvor unbekanntem Diabetes mellitus, zum Ansteigen der Blutglucose (Hyperglykämie) bis hin zum hyperosmolaren Koma, das eine hohe Letalität aufweist, führen. Gleichzeitige Insulintherapie kann gerade in dieser Phase gestörter Regulation zu rasch auftretender, schwerwiegender Hypoglykämie führen. Postoperativ, posttraumatisch und bei anderen Störungen der Glucosetoleranz: Zufuhr nur unter Kontrolle des Blutglucosespiegels. Refeeding-Syndrom Bei schwer unterernährten Patienten kann es nach Wiederaufnahme der Ernährung zum sogenannten Refeeding-Syndrom kommen; typisch hierfür ist ein Anstieg der intrazellulären Kalium-, Magnesium- und Phosphatkonzentration mit einem entsprechenden Abfall der Konzentrationen außerhalb der Zellen beim Übergang des Patienten in eine anabole Stoffwechsellage. Des Weiteren können Thiaminmangel und Flüssigkeitsansammlungen auftreten. Diese Komplikationen können durch eine engmaschige Überwachung und langsame Steigerung der Nährstoffzufuhr (bei gleichzeitiger Vermeidung einer Überernährung) verhindert werden. VORSICHTSMASSNAHMEN Anwendung bei Patienten mit Hyperkalzämie-Risiko Lösungen, die Calciumsalze enthalten, sollten mit Vorsicht an Patienten verabreicht werden mit: • Hyperkalzämie oder mit prädisponierenden Faktoren für Hyperkalzämie, wie bei Patienten mit schwerer Nierenfunktionsstörung und granulomatösen Erkrankungen, die mit erhöhter Calcitriolsynthese einhergehen, z. B. Sarkoidose. • Calcium-Nierensteinen oder CalciumNierensteinen in der Anamnese. Verabreichung von Blutprodukten mit Citrat-Antikoagulans/Konservierungsstoffen Aufgrund des vorhandenen Risikos, dass durch den Calciumgehalt von Pädiafusin I Gerinnungsprozesse ausgelöst werden können, darf das Arzneimittel auf keinen Fall Blutprodukten mit Citrat-Antikoagulans/Konservierungsstoffen zugesetzt oder gleichzeitig mit diesen über denselben Infusionsschlauch verabreicht werden. Blut Da die Möglichkeit einer Pseudoagglutination besteht, darf Pädiafusin I nicht gleichzeitig mit Blutkonserven durch dasselbe Schlauchsystem verabreicht werden. Risiko einer Luftembolie Zur Vermeidung einer Luftembolie dürfen keine flexiblen Plastikbehältnisse miteinander in Serie verbunden werden, da sich im Hauptbehälter noch Restluft befinden kann. Werden in flexiblen Plastikbehältnisse befindliche Lösungen unter Druck gesetzt, um die Infusionsgeschwindigkeit zu erhöhen, so kann es zu einer Luftembolie kommen, sofern die sich noch im Behälter befindende Restluft vor der Anwendung nicht vollständig entfernt wird. Die Anwendung eines belüfteten Infusionsgerät mit geöffneter Klappe kann zu einer Luftembolie führen. Belüftete Infusionsgeräte mit geöffneter Klappe sollten nicht mit flexiblen Plastikbehältnissen angewendet werden. 4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt Bei gleichzeitiger Gabe von Suxamethonium und kaliumhaltigen Infusionslösungen können klinisch relevante Hyperkaliämien ausgelöst werden, die sich ihrerseits negativ auf den Herzrhythmus auswirken können. Wird Pädiafusin I bei Patienten angewandt, die mit anderen die Blutglucosekontrolle oder den Wasser- und/oder Elektrolythaushalt beeinflussenden Wirkstoffen behandelt werden, so sind sowohl die glykämischen Wirkungen von Pädiafusin I als auch seine Auswirkungen auf den Wasser- und Elektrolythaushalt zu berücksichtigen. Siehe dazu auch Abschnitt 6.6. 006587-9261 Fachinformation Pädiafusin I 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit Nicht zutreffend. 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen Nicht zutreffend. 4.8 Nebenwirkungen In folgendem Abschnitt werden jene Nebenwirkungen aufgezählt, von denen angenommen wird, dass ein Zusammenhang mit der Anwendung von Pädiafusin I oder der Verabreichung des Präparats besteht. Wie bei allen intravenös verabreichten Arzneimitteln können lokale Reaktionen aufgrund der Art der Anwendung nicht ausgeschlossen werden, deren genaue Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abgeschätzt werden kann. Nach Markteinführung wurden folgende Nebenwirkungen beobachtet: Infektionen und parasitäre Erkrankungen: Infektionen an der Einstichstelle Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems: Pyrexie Erkrankungen des Immunsystems: Überempfindlichkeits-/Infusionsreaktionen Gefäßerkrankungen: Venenthrombose Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Schmerzen oder Reaktionen an der Infusionsstelle, Reizungen an der Infusionsstelle, Phlebitis an der Einstichstelle, Austreten der Infusion in das umliegende Gewebe. Häufigkeit der genannten Nebenwirkungen: Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar). Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, KurtGeorg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzuzeigen. 4.9 Überdosierung Bei einer Überdosierung kann es zu Hypervolämie, Hyperkaliämie, Hyperglykämie und zu Störungen im Säure-Basen- und Elektrolythaushalt kommen. Juli 2014 Eine klinisch relevante Überdosierung mit Pädiafusin I kann klinische Anzeichen und Symptome verursachen und stellt einen medizinischen Notfall dar, der eine sofortige Intervention entsprechend der Standardbehandlung erfordert. Bei den folgenden Nebenwirkungen ist die Infusion abzubrechen oder zu unterbrechen und der Patient folgendermaßen zu untersuchen, zu behandeln bzw. zu überwachen: – Hypervolämie: Kardiovaskulären Zustand, Atmung und Nierenfunktion untersuchen. 006587-9261 Diuretische Behandlung oder andere Behandlung zur Verringerung der Volumenüberladung in Betracht ziehen. – Hyperkaliämie: Veränderungen im EKG verifizieren und in Abhängigkeit von der Schwere rasche Gegenmaßnahmen in Betracht ziehen (z. B. Verabreichung von Calcium, Insulin und/oder einem BetaAgonisten). – Hyperglykämie: In Abhängigkeit von der Schwere Verabreichung von Insulin oder andere glucosesenkende Maßnahmen in Betracht ziehen. – Störungen im Säure-Basen- und Elektrolythaushalt: sofortige Untersuchungen (z. B. EKG) in Betracht ziehen. Auf der Art der Elektrolyt- und Säure-Basen-Störung beruhenden Behandlungsplan zur Behebung einleiten. 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften Pharmakotherapeutische Gruppe: IV-Lösung, Elektrolytbalance ATC-Code: B05BB02 Die Lösung ist so zusammengesetzt, dass sie den Stoffwechselgegebenheiten bei Kindern im 1. und 2. Lebensjahr entspricht. Hier ist zu berücksichtigen, dass der Flüssigkeitsanteil am Gesamtkörpergewicht deutlich in Abhängigkeit vom Alter und Reifegrad der Kinder variiert. Beim Erwachsenen liegt dieser Anteil bei rund 60 %; im Gegensatz dazu haben reife Neugeborene einen Wert von rund 75 %, bei unreifen Neugeborenen kann er sogar bei 80 % oder höher liegen. Die Elektrolyte Na+, K+, Mg2+, Ca2+ und Cl– dienen der Aufrechterhaltung oder Korrektur der Wasser-Elektrolyt-Homöostase (u. a. Blutvolumen, osmotisches Gleichgewicht, Säuren-Basen-Status sowie Wirkungen spezifischer Ionen). Magnesium ist neben Kalium das wichtigste zelluläre Kation. Mit einem Gehalt von 1,5 mmol/l ist bei einer Flüssigkeitszufuhr von ca. 100 ml/kg KG und Tag eine Deckung des Tagesbedarfes gegeben. Der Bedarf an Calcium und Phosphor ist besonders altersabhängig und bei Frühgeborenen am größten. Bei unreifen Kindern kann sehr schnell ein Mangel an beiden Substanzen entstehen. Der Anionenteil stellt in seiner Kombination nicht metabolisierbarer (Chlorid) und metabolisierbarer (Acetat, Malat) Anionen eine ausgewogene Kombination dar, die einer Tendenz des Organismus zu verstärkter metabolischer Acidose entgegenwirkt. Als Kohlenhydrat sollte bei Kindern grundsätzlich nur Glucose angewendet werden, da über die Verträglichkeit von Xylitol noch keine ausreichenden Daten vorliegen. 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften Resorption Da die Inhaltsstoffe von Pädiafusin I intravenös infundiert werden, beträgt die Bioverfügbarkeit 100 %. Verteilung/Biotransformation/Elimination Die Flüssigkeitsverluste, die sich aus der Summe der Verluste über die Niere (noch eingeschränkte Leistungsfähigkeit), die Lunge, den Darm und – insbesondere bei unreifen Neugeborenen – die Haut ergeben, müssen durch eine entsprechende Zufuhr ausgeglichen werden, um Verschiebungen im Wasser- und Elektrolythaushalt zu verhindern. Im Natriumhaushalt zeigen sich ebenfalls alterstypische Veränderungen. Natrium ist das führende Ion des Extrazellulärraumes. Dieser ist bei kleinen Kindern erheblich größer als im Erwachsenenalter. Als Folge des erhöhten Energieumsatzes ist auch ein erhöhter Flüssigkeitsumsatz erforderlich, so dass bei kleinen Kindern schon aus diesem Grund ein teilweise höherer Natriumbedarf als im Erwachsenenalter besteht. Die Kaliumzufuhr muss wegen der Anabolie mit erhöhtem Zellwachstum bei Kindern über den Werten des Erwachsenenalters liegen. Gewichtszunahme und Kaliumbedarf sind dabei direkt proportional. Die Gefahr einer überhöhten Kaliumanflutung ist immer bei einer eingeschränkten Nierenfunktion gegeben. Die vorliegende Infusionslösung ist daher nur bei ungestörter Nierenfunktion (ausreichende Urinausscheidung) anzuwenden. Die Nieren sind der Hauptregulator des Wasserhaushaltes. Die Ausscheidung von Natrium, Kalium und Magnesium erfolgt weitgehend über die Nieren. Die Kaliumausscheidung erfolgt zu 90 % mit dem Urin und zu etwa 10 % über den Gastrointestinaltrakt. Die Elimination der Elektrolyte hängt vom individuellen Bedarf, von der metabolischen Situation und der Nierenfunktion des Patienten ab. Acetat und Malat werden zu Bicarbonat und CO2 oxidiert, deren Plasmakonzentration über die Nieren, sowie die Plasmakonzentration von CO2 über die Lunge reguliert wird. Glucose wird als natürliches Substrat der Zellen im Organismus ubiquitär verstoffwechselt. Glucose ist unter physiologischen Bedingungen das wichtigste energieliefernde Kohlenhydrat mit einem Brennwert von ca. 16 kJ bzw. 3,75 kcal/g. Unter anderem sind Nervengewebe, Erythrozyten und Nierenmark obligat auf die Zufuhr von Glucose angewiesen. Der Normalwert der Glucosekonzentration im Blut wird mit 50 – 95 mg/100 ml bzw. 2,8 – 5,3 mmol/l angegeben (nüchtern). Glucose dient einerseits dem Aufbau von Glykogen als Speicherform für Kohlenhydrate und unterliegt andererseits dem glycolytischen Abbau zu Pyruvat bzw. Lactat zur Energiegewinnung in den Zellen. Glucose dient außerdem der Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels und der Biosynthese wichtiger Körperbestandteile. An der hormonellen Regulation des Blutzuckerspiegels sind im wesentlichen Insulin, Glucagon, Glucocorticoide und Katecholamine beteiligt. 3 Fachinformation Pädiafusin I Bei der Infusion verteilt sich Glucose zunächst im intravasalen Raum, um dann in den Intrazellulärraum aufgenommen zu werden. Glucose wird in der Glykolyse zu Pyruvat bzw. Lactat metabolisiert. Lactat kann z. T. wieder in den Glucosestoffwechsel (CoriZyklus) eingeschleust werden. Unter aeroben Bedingungen wird Pyruvat vollständig zu Kohlendioxid und Wasser oxidiert. Die Endprodukte der vollständigen Oxidation von Glucose werden über die Lunge (Kohlendioxid) und die Nieren (Wasser) eliminiert. Beim Gesunden wird Glucose praktisch nicht renal eliminiert. In pathologischen Stoffwechselsituationen (z. B. Diabetes mellitus, Postaggressionsstoffwechsel), die mit Hyperglykämien (Glucosekonzentrationen im Blut über 120 mg/100 ml bzw. 6,7 mmol/l) einhergehen, wird bei Überschreiten der maximalen tubulären Transportkapazität (180 mg/100 ml bzw. 10 mmol/l) Glucose auch über die Nieren ausgeschieden (Glucosurie). Voraussetzung für eine optimale Utilisation von zugeführter Glucose ist ein normaler Elektrolyt- und Säuren-Basen-Status. So kann insbesondere eine Azidose eine Einschränkung der oxidativen Verwertung anzeigen. Es bestehen enge Wechselbeziehungen zwischen den Elektrolyten und dem Kohlenhydratstoffwechsel, davon ist besonders Kalium betroffen. Die Verwertung von Glucose geht mit einem erhöhten Kaliumbedarf einher. Bei Nichtbeachtung dieses Zusammenhanges können erhebliche Störungen im Kaliumstoffwechsel entstehen, die u. a. zu massiven Herzrhythmusstörungen Anlass geben können. Unter pathologischen Stoffwechselbedingungen können Glucoseverwertungsstörungen (Glucoseintoleranzen) auftreten. Dazu zählen in erster Linie der Diabetes mellitus sowie die bei sogenannten Stressstoffwechselzuständen (z. B. intra- und postoperativ, schwere Erkrankungen, Verletzungen) hormonell induzierte Herabsetzung der Glucosetoleranz, die auch ohne exogene Substratzufuhr zu Hyperglykämien führen können. Hyperglykämien können – je nach Ausprägung – zu osmotisch bedingten Flüssigkeitsverlusten über die Niere mit konsekutiver hypertoner Dehydratation, hyperosmolaren Störungen bis hin zum hyperosmolaren Koma führen. Eine übermäßige Glucosezufuhr, insbesondere im Rahmen eines Postaggressionssyndroms, kann zu einer deutlichen Verstärkung der Glucoseutilisationsstörung führen und, bedingt durch die Einschränkung der oxidativen Glucoseverwertung, zur vermehrten Umwandlung von Glucose in Fett beitragen. Dies wiederum kann u. a. mit einer gesteigerten Kohlendioxidbelastung des Organismus (Probleme bei der Entwöhnung vom Respirator) sowie vermehrter Fettinfiltration der Gewebe – insbesondere der Leber – verbunden sein. Besonders gefährdet durch Störungen der Glucosehomöostase sind Patienten mit SchädelHirn-Verletzungen und Hirnödem. Hier 4 können bereits geringfügige Störungen der Blutglucosekonzentration und der damit verbundene Anstieg der Plasma(Serum)osmolarität zu einer erheblichen Verstärkung der zerebralen Schäden beitragen. 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit Es wurden keine Studien zum kanzerogenen Potential sowie zur Reproduktionsund Entwicklungstoxizität und Genotoxizität der Bestandteile von Pädiafusin I durchgeführt. Die in Pädiafusin I enthaltenen Elektrolyte und Glucose sind physiologische Bestandteile des tierischen und menschlichen Plasmas. Toxische Effekte sind bei therapeutischen Dosierungen nicht zu erwarten. 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile Wasser für Injektionszwecke 6.2 Inkompatibilitäten Beim Mischen mit anderen Arzneimitteln können Inkompatibilitäten auftreten. Siehe auch Abschnitt 6.6. 6.3 Dauer der Haltbarkeit 2 Jahre Nach Anbruch sofort verwenden. Nach einem Anwendungsgang nicht verbrauchte Infusionslösung ist zu verwerfen. 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses Infusionslösung in Durchstechflaschen aus Glas zu: • 20 × 100 ml • 10 × 250 ml • 10 × 500 ml Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung patibilität zu Glucose als Verdünnungsmittel aufweisen bzw. für die entsprechende Untersuchungen eine solche Inkompatibilität ergeben haben. Vor Zugabe von Wirkstoffen oder Arzneimitteln ist zu gewährleisten, dass sie in Wasser lösbar und/oder stabil sowie mit dem pH-Wertbereich von Pädiafusin I kompatibel sind. Die Gebrauchsinformation des zugegebenen Arzneimittels sowie ggf. weitere relevante Fachliteratur sind zu berücksichtigen. Werden Pädiafusin I Zusatzstoffe zugegeben, so ist eine aseptische Technik anzuwenden. Lösung nach der Zugabe auf mögliche Verfärbungen und/oder Ausfällungen, unlösliche Komplexe oder Kristalle kontrollieren. Lösung nach der Zugabe von Zusatzstoffen gründlich vermischen. Keine Lösungen mit Zusatzstoffen aufbewahren. 7. INHABER DER ZULASSUNG Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Telefon: 089/31701-0 Fax: 089/31701-177 E-Mail: [email protected] 8. ZULASSUNGSNUMMER 4281.00.00 9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG Datum der Zulassung: 29. Dezember 1983 Datum der Verlängerung der Zulassung: 16. Mai 2011 10. STAND DER INFORMATION Juli 2014 11. VERKAUFSABGRENZUNG Verschreibungspflichtig Nur für den Einmalgebrauch. Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu beseitigen. Es ist zu beachten, dass die Lösung einen sauren pH-Wert aufweist. Dies kann zu Ausfällungen in der Mischung führen. Das Präparat enthält Ca2+-Ionen. Bei Zusatz von anorganischem Phosphat, Hydrogencarbonat/Carbonat oder Oxalat können Ausfällungen entstehen. Glucosehaltige Lösungen dürfen nicht gleichzeitig in demselben Schlauchsystem mit Blutkonserven verabreicht werden, da dies zu einer Pseudoagglutination führen kann. Es dürfen keine Zusatzstoffe verwendet werden, die bekanntermaßen eine Inkom- Zentrale Anforderung an: Rote Liste Service GmbH Fachinfo-Service Mainzer Landstraße 55 60329 Frankfurt 006587-9261