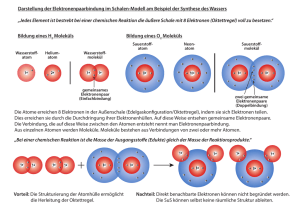

Entwicklung von Potentialtopfmodellen für die Behandlung

Werbung