VIREN (Singular: das, umgangssprachlich auch: der Virus, von lat

Werbung

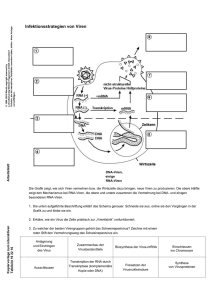

VIREN (Singular: das, umgangssprachlich auch: der Virus, von lat.: virus = Schleim, Gift). Bezeichnung für aus Nucleinsäuren bestehende mobile genetische Elemente, d.h. nicht an einen bestimmten Ort im Chromosom gebundene Gene, die aufgrund einer schützenden Protein-Hülle auch außerhalb von Zellen transportiert werden können. Zu ihrer Vermehrung bedürfen Viren jedoch der Biosynthese-Leistung einer Wirtszelle. Das virale Genom (die Gesamtheit der Gene eines Virus) codiert für Proteine, die in Zusammenarbeit mit der Wirtszelle die Vervielfältigung des Virus bewirken. Viren sind immer dann infektiös für jeweils bestimmte Zellen, wenn ein geeigneter Mechanismus besteht, die Virus-Gene durch die Zellmembran einzuschleusen und in Proteine umzusetzen. Trotz ihrer Infektiosität sind nicht alle Viren pathogen; man nimmt vielmehr an, daß viele Viren unentdeckt bleiben, weil sie nicht pathogen sind. Man kennt heute mehr als 400 human- und ferner zahlreiche tierund pflanzenpathogene Viren, darunter solche mit doppelsträngiger DNA wie Hepatitis B-, Warzen-, Pocken-, Herpes- und Adenoviren neben solchen mit einzelsträngiger RNA wie Tabakmosaik-, Poliomyelitis-, Schnupfen-, Grippe-, Masern-, Tollwut- und Leukämie-Virus usw. Aufbau: Die zwar voll entwickelten und infektiösen, aber extrazellulären und daher vorübergehend in einer Ruhephase befindlichen Viren-Partikeln nennt man Virionen. Chemisch sind sie Nucleoproteine (d.h. Komplexe aus Proteinen und Nucleinsäuren), die teilweise kristallisierbar sind. Während in zellulären Organismen stets beide Typen von Nucleinsäuren, nämlich Ribonucleinsäuren (RNA) und Desoxyribonucleinsäuren (DNA) anzutreffen sind, findet man in Viren nur entweder RNA oder DNA als genetisches Material. Die aus Protein-Untereinheiten (Capsomeren) bestehende Schutzhülle (Capsid) ist in der Regel symmetrisch gebaut: Entweder sind die Einheiten wie die Stufen einer Wendeltreppe aneinandergereiht, so daß sich eine Helix-Struktur (vgl. Abb. 1) ergibt, oder sie sind zu einem geschlossenen Hohlkörper vereinigt, der eine höhere Symmetrie besitzt, siehe die Beispiel der Ikosaeder in Abb. 2. Im Unterschied zu den sogenannten "nackten" Viren ist bei den "umhüllten" Viren das Nucleocapsid (d.h. das Capsid mit den enthaltenen Nucleinsäuren) noch von einem äußeren Mantel sehr komplizierter Zusammensetzung umgeben, der neben Proteinen auch Kohlenhydrate und Lipide enthält. Der Durchmesser von Virionen variiert zwischen 10 und 300 nm, und unterschiedlich ist auch ihre Gestalt, wie Abb. 2 zeigt. Sie haben die Form von Kügelchen, Stäbchen, Spiralen, Würfeln, Quadern, Polyedern, Nadeln und Ellipsoiden. Viren, die Tiere und Menschen befallen, kristallisieren sehr viel schwerer als die in Pflanzen gefundenen Viren; erst 1955 gelang es, den Poliomyelitis-Erreger kristallin darzustellen. Klassifizierung: Viren, die Bakterien befallen, werden meist als Bakteriophagen oder Phagen bezeichnet. Eine 1982 publizierte internationale Klassifikation der Viren kennt 55 Viren-Familien. Aufgrund der Art der Nucleinsäure des Virions (DNA oder RNA, einsträngig oder doppelsträngig) und aufgrund der Zwischenträger der genetischen Information bis zur Bildung der Messenger-RNA unterscheidet man nach Baltimore 6 Klassen tierischer Viren, siehe Tabelle 1. Klasse Virion-Nucleinsäure Informationsfluß bis zur Bildung der mRNA I Virus dsDNA mRNA II ssDNA III dsRNA IV (+)-RNA V (-)-RNA VI (+)-RNA dsDNA Hepatitis-B- mRNA Parvovirus B 19 mRNA (-)-RNA Reovirus mRNA mRNA (-)-DNA Beispiel dsDNA Poliovirus Tollwut-Virus mRNA HIV-1 Tabelle 1: Baltimore-Klassifizierung der Viren. [ds = doppelsträngig, ss = einsträngig; (+)-RNA bzw. -DNA enthält dieselbe bzw. im wesentlichen dieselbe Nucleotid-Sequenz wie die zugehörige mRNA, (-)-RNA bzw. -DNA dagegen die Komplementäre]. Retroviren: RNA-Viren der Klasse VI (s. Tab. 1), die besondere Beachtung erfahren haben, enthalten die sogenannte reverse Transcriptase, eine von Temin entdeckte Polymerase, die die virale RNA in DNA transkribiert, damit diese in die Chromosomen-DNA der Wirtszelle integriert werden kann. Solche Viren werden als Retroviren bezeichnet. Zu ihnen zählen auch die Lentiviren (eine Unterfamilie langsam wirkender Viren) wie z.B. das von Montagnier (Paris 1983) entdeckte AIDS auslösende HIV-I (human immunodefiency virus I; Abb. 3), für das auch Benennungen wie HTLV-III (human T-cell lymphotropic virus type III), ARV (Aids related virus) oder LAV (Lymphoadenopathieassoziiertes Virus) in Gebrauch waren. Das HIV-I ist ein umhülltes Virus mit relativ kleinem Capsid-Protein (MG. 24000), dessen reverse Transcriptase (2 Polypeptid-Ketten, MG. 66000 bzw. 51000) durch Magnesium-Ionen aktiviert wird. Abb. 3: HIV-I-Virion (gp41, gp120: Glykoproteine mit MG. 41000 bzw. 120000; p18: Protein mit MG. 18000; p24: Capsid-Protein; rT: reverse Transcriptase). Tumor-Viren: Bestimmte Pflanzenkrebs-Formen und tierischer Tumoren werden durch bestimmte Retro- und auch Viren (TumorViren) hervorgerufen, da diese Viren Onkogene enthalten, die normalen Zellgenen ähneln und ins Wirtsgenom integriert werden können. Beim Menschen sind bisher nur wenige Viren als für die Entstehung bösartiger Tumoren verantwortlich nachgewiesen worden, z.B. das Epstein-Barr-Virus, das zu den umhüllten Herpes-Viren gehört und außer Pfeifferschem Drüsenfieber den sogennanten Burkitt-Tumor erzeugt. Viroide, Virusoide und Satelliten-RNA: Seit längerem sind auch pflanzliche Retroviren bekannt, denen die Proteinhülle fehlt und die nur aus zirkulärer RNA bestehen. Diese codiert nicht für Proteine, so daß das Virus ganz auf die Enzyme der Wirtspflanze angewiesen ist. Für derartige "kleinste Viren" hat man den Begriff Viroide eingeführt. Sind solche RNA (als "RNA2") zusätzlich zum normalen Genom ("RNA1") in einem Virion vorhanden, so bezeichnet man sie als Virusoide. Sind sie für die Infektiosität und Vermehrung des Virus nicht nötig, so spricht man von Satelliten-RNA; diese reisen quasi "per Anhalter" mit Helfer-Viren von Genom zu Genom. Die Satelliten-RNA stehen den Retro(trans)posons nahe, die allerdings - weniger reiselustig - im selben Genom verbleiben. Bei Coviren ist das Virus-Genom auf zwei Virionen verteilt; beide Partikeln sind dann zur Infektion nötig. Viroide und wohl auch die Viren der Eukaryonten stammen wahrscheinlich von Introns der Gruppe I ab. Prionen und Virinos: Für Erkrankungen wie z.B. Scrapie (eine zerebrale Infektionskrankheit von Schafen und Ziegen), die Rinderseuche BSE (bovine spongiforme Enzephalopathie), die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (langsame Degeneration des Zentralnervensystems) und die Kuru-Krankheit der früheren Kannibalen von Neu-Guinea werden unter anderen potentielle Retroviren verantwortlich gemacht . Nach einer anderen Theorie bestehen die Überträger jedoch nur aus infektiösem Protein, weshalb sie Prionen genannt werden. Man nimmt an, daß das Prion-Protein (PrP) vom Wirtsgenom codiert wird und in seiner infektiösen Form in der Zelle eine Protein-Modifizierung bewirkt. Allerdings kommt wohl eine genetische Empfänglichkeit für diese Krankheiten hinzu. Eine andere Hypothese sagt, daß es beim Scrapie-Erreger um ein sogenannten Virino, d.h. er enthält zusätzlich zum PrP eine Information, eventuell in Form einer sehr kleinen, spezifischen regulatorischen Nucleinsäure. Entwicklungszyklus: Als Überträger von Viren spielen Insekten wie Stechmücken, ferner Zecken und Milben eine große Rolle - erinnert sei an die im Frühsommer in bestimmten mitteleuropäischen Waldregionen auftretende Zecken-Enzephalitis, eine Zoonose. Die virale Infektion beginnt mit der Adsorption der wirtsspezifischen Viren an geeigneten Zelloberflächen. Bei der Infektion höherer Zellen gelangen hüllenlose Viren durch Pinocytose in das Zellinnere, während bei umhüllten Viren die Hülle mit der Zellmembran verschmilzt und nur das Nucleocapsid eindringt. Bei bestimmten Bakteriophagen dringt nur die Erbsubstanz (DNA bzw. RNA) des Virus durch die Zellwand in die Zelle ein. Die virale Nucleinsäure veranlaßt nun den biochemischen Apparat der Zelle zur Synthese der für ihre Replikation erforderlichen Enzyme sowie zur Produktion von Capsid-Protein: Die Wirtszelle wird umprogrammiert zur "VirusFabrik". Die Produktion verläuft über die in der Tabelle 1 angegebenen Zwischenstufen und führt zur Biosynthese der Proteine durch Translation der viralen mRNA. Die neugebildeten Replikations-Enzyme vervielfältigen das Virus-Genom, das von den ebenfalls neugebildeten Capsid-Proteinen eingeschlossen wird; so bilden sich zahlreiche neue Viren, die wieder freigesetzt werden können. Die Freisetzung der Virus-Nachkommen erfolgt oft durch lytische Virus-Enzyme, die die Zellmembran öffnen, bei behüllten Viren vielfach auch durch eine Art Knospung (engl.: budding), indem die Partikeln von der Zellmembran umhüllt und nach außen abgeschnürt werden. Der oben beschriebene Verlauf ist der sogenannte lytische Zyklus, der von virulenten Viren beschritten wird. Im Gegensatz dazu kommt es bei temperenten Viren zunächst zum lysogenen Verlauf: Es wird (z.B. bei Retroviren) Doppelstrang-DNA synthetisiert und als sogennanter Provirus ins Wirtsgenom integriert. Mit den Wirtsgenen zusammen wird es bei jeder Zellteilung verdoppelt und weitervererbt, bis schließlich durch ein Induktions-Ereignis die Expression der Virusgene eingeleitet wird. Die sowohl vom Virus- als auch vom Zelltyp abhängige Veränderung des Wirtsgenoms kann zu einer Umwandlung der Wirtszelle in eine Tumorzelle mit unkontrolliertem Zellwachstum führen sowie (bei Befall durch Lentiviren) zu erst nach monate- bis jahrelangen Inkubationszeiten auftretenden Funktionsstörungen der Zelle (Beisp.: AIDS). Abkürzung für aquired immunodeficiency syndrome. AIDS bezeichnet ein Krankheitsbild, dem eine defekte zellgebundene Immunabwehr zugrundeliegt und bei dem eine Infektion mit dem human immunodeficiency virus (HIV) nachgewiesen ist. Für die von AIDS betroffenen Menschen sind verschiedene Infektionskrankheiten lebensbedrohend. Sie bekommen ferner seltene Tumoren. Die ersten Fälle traten 1981 in den USA bei homosexuellen Männern auf. Seitdem hat sich diese Krankheit zunehmend weiter verbreitet, im Jahre 1988 zählte man in den USA mehr als 69000 Fälle, weltweit wurden 1 bis 10 Millionen angenommen. Die Ursache des AIDS ist die Infektion mit einem Retrovirus, dem HIV, welches vor allem eine bestimmte Gruppe von Lymphocyten befällt. Dadurch wird das Zusammenspiel der am Immunsystem beteiligten Zellen stark gestört, so daß die körpereigene Abwehr von Krankheitserregern zusammenbricht. Die Folge sind schwere und lebensbedrohliche Verläufe von Infektionskrankheiten (Lungen-entzündungen, Darmentzündungen, Hirnhautentzündungen), auch von solchen, die normalerweise nicht oder in milderer Form auftreten. Auch kommt es zur Bildung von Tumoren der Lymphknoten (Lymphome) und der Gefäße in Haut und inneren Organen (KaposiSarkom). Ein Befall der Zellen des Zentralnervensystems mit dem Virus führt zu Störungen von Hirnfunktionen. Die Übertragung des HIV geschieht in erster Linie durch Sexualkontakt aber auch über Blut und Blutprodukte (unsaubere Injektionsnadeln, Transfusionen) und während der Geburt von der Mutter auf das Kind. So sind die meisten Infizierten unter den homosexuellen Männern, den Abhängigen von intravenösen Drogen sowie den an Hämophilie erkrankten und den Empfängern von Bluttransfusionen und Plasmaderivaten zu finden. Die Infektion wird durch den Nachweis von Antikörpern gegen das HIV im Blut der Patienten nachgewiesen. Man nimmt an, daß 20 bis 30% der HIV-infizierten Menschen innerhalb von 5 Jahren AIDS entwickeln. Eine wirksame Vorbeugung und Behandlung beschränkt sich derzeit noch auf die Infektionserkrankungen und Tumoren, für den zugrundeliegenden Immundefekt gibt es keine Therapie. Die Stellung verschiedener antiviraler Substanzen wie Suramin, Ribavirin, Azidothymidin und in jüngster Zeit der Dextransulfate in der AIDS-Therapie ist noch nicht beurteilbar. Bekämpfung: Einen gewissen Schutz gegen virale Infektionen bietet die Hygiene zusammen mit Maßnahmen der Entkeimung. Bei der Bekämpfung der Viren mit chemischen Mitteln versagen jedoch viele der Bakterizide und Desinfektionsmittel, weil Viren im Inneren der Wirtszellen nur schwer zugänglich sind. Im Laufe der Jahre sind allerdings eine Reihe von brauchbaren antiviralen Chemotherapeutika (Virostatika bzw. Viruziden oder Viriziden) entwickelt worden, die spezifisch gegen einzelne Viren wirksam sind. Besonders erfolgversprechend erscheinen hier die Antimetaboliten. Gegen schwere Herpes-Virus-Infektionen haben sich auch Interferone als wirksam erwiesen, wohingegen die großen Hoffnungen, die man in diese für die Krebs-Therapie gesetzt hatte, sich nicht erfüllt haben. Bei einer Reihe von Virus-Erkrankungen tritt nach überstandener Erstinfektion lebenslange Immunität ein; durch Impfen mit entsprechenden Impfstoffen läßt sich vielfach ebenfalls eine Immunisierung oder Resistenz erreichen - auf diese Weise sind z.B. Poliomyelitis (Kinderlähmung) und Pocken weltweit eingedämmt bzw. ausgerottet worden. Schwierigkeiten besonderer Art entstehen durch das periodische Auftreten mutanter Viren, was - wie im Fall der Grippeerreger - die rasche Herstellung der für einen wirksamen Impfschutz notwendigen Vaccinen kompliziert. Verwendung: Die oft schädlichen Viren könnten auch nützliche Funktionen erfüllen, beispielsweise als Bakteriophagen bei der Vernichtung pathogener Bakterien, oder möglicherweise als Vektoren zur Übertragung von Genen, z.B. zur Heilung von Erbkrankheiten durch Gentherapie oder zur gentechnologischen Produktion, Ertrags- und Resistenz-Steigerung bei Pflanzen. Weiter fortgeschritten ist die Verwendung von Viren bei der biologischen Schädlingsbekämpfung, wobei wegen der Wirtsspezifität insektenpathogener, für den Menschen nach bisherigem Wissen ungefährlicher Viren ein gezielter, umweltfreundlicher Einsatz im integrierten Pflanzenschutz möglich scheint. Ein in Baumwollkulturen erfolgreich eingesetztes Virus ist das NPV (nuclear polyhedrosis virus). Geschichtlich: D. I. Iwanowski (1864-1920, Prof. in Petersburg und Warschau) konnte 1892 zeigen, daß die Säfte kranker Pflanzen auch dann noch ansteckend wirkten, als man sie durch Filter goß, die alle gewöhnlichen Bakterien zurückhielten. Ein derartiger Saft wurde ursprünglich als Virus bezeichnet, wenn er Krankheitserreger enthielt, die viel kleiner sind als Bakterien. Für lange Zeit blieb die Frage nach der biologischen Natur dieser unfiltrierbaren Agentien ungeklärt. Erst die Entdeckung der Bakteriophagen durch D'Herelle (1917) ebnete der Virus-Forschung neue Wege; 1935 gelang es erstmals, das von Iwanowski entdeckte Virus (Tabakmosaikvirus) zu kristallisieren. Entscheidende Impulse erhielt die Virologie von der Molekularbiologie, insbesonders durch die Arbeiten der im folgenden erwähnten Nobelpreisträger (für Physiologie oder Medizin, in Klammern Jahr der Auszeichnung): Jacob, Lwoff und Monod (1965) beschäftigten sich mit der genetischen Kontrolle von Enzymen und Viren, Delbrück, Hershey und Luria (1969) mit deren Vererbungsmechanismus, Baltimore, Dulbecco und Temin (1975) entdeckten die reverse Transcriptase in Tumorviren. Gajdusek (1976 zusammen mit B. S. Blumberg) entwickelte das Konzept der langsamen Viren (Lentiviren). Weitere Fortschritte brachten die Entdeckung der Restriktions-endonucleasen durch Arber (1978), die Arbeiten von Sanger, Gilbert und Berg (Chemie 1980) zu Analytik und Aufbau von Nucleinsäuren, die Herstellung monoklonaler Antikörper durch Milstein und Köhler (1984), die Untersuchung von Tonegawa (1987) über die genetische Grundlagen der Differenzierung von B-Lymphocyten sowie die Studien von Bishop und Varmus (1989) an Retroviren und Onkogenen.