Verbraucherpolitik - Universität Trier

Werbung

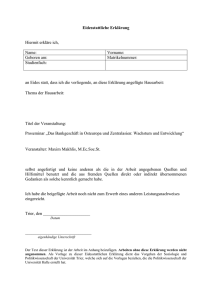

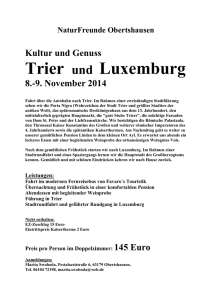

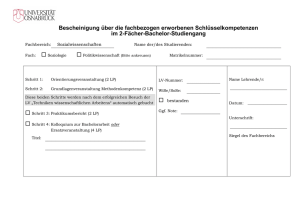

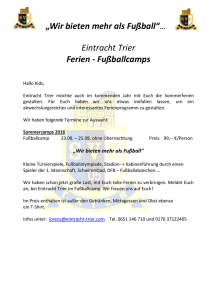

Gliederungsstruktur der Vorlesung Verbraucherpolitik Teil A: Grundlagen und Ziele der Verbraucherpolitik Verhaltensbeeinflussende Maßnahmen Verbraucherpolitik Teil B: Angebotspolitik Kapitel 7 : Beeinflussung der Werbeaktivitäten Teil C: Informationspolitik Teil D: Transaktionspolitik 29. Juni 2005 Anbieter (Unternehmen) Nachfrager (Verbraucher) Teil E: Träger verbraucherpolitischer Maßnahmen Abb. 01: Gliederungsstruktur der Vorlesung, Quelle: eigene Erstellung. http://www.uni-trier.de/uni/fb4/vwl_amk/index.htm Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 Teil C: Informationspolitik 7 Beeinflussung der Werbeaktivitäten 7 Beeinflussung der Werbeaktivitäten 7.1 Beeinträchtigung von Verbraucherinteressen durch Werbung 8 Beeinflussung der Güterkennzeichnung 7.2 Gesetzliche Regelungen in Deutschland 9 Qualitätsbeurteilungen durch neutrale Institutionen (Vergleichende Gütertests) 7.3 Irreführende Werbung 2 7.4 Vergleichende Werbung 10 Preisvergleiche durch neutrale Institutionen 7.5 Psychologischer Kaufzwang 11 Verbraucherberatung und Verbraucherbildung Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 7.6 Maßnahmen gegen irreführende Werbung international 3 7.1 Beeinträchtigung von Verbraucherinteressen durch Werbung 7.1.1 Begriff und Arten der Werbung 7.1.2 Schutznotwendigkeit aus verbraucherpolitischer Sicht 7.1.3 Theoretische Ansatzpunkte für Verbotsmaßnahmen im Bereich der Werbung Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 4 7.1 Beeinträchtigung von Verbraucherinteressen durch Werbung ! Werbung ist ein wesentliches Wettbewerbselement unsere marktwirtschaftlichen Ordnungssystems. ! Allerdings: Gefahr unlauterer, d.h. sittenwidriger bzw. irreführender Werbung, die negative Folgewirkungen für die Kaufentscheidung der Verbraucher haben können. ! Konsequenz: Spezielle Schutzmaßnahmen für Verbraucher sind erforderlich. 5 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 6 1 7.1.1 Begriff und Arten der Werbung 7.1.1 Begriff und Arten der Werbung ! Als Werbung sollen alle vom Anbieter abgegebenen Informationen und sonstigen Maßnahmen verstanden werden, die das Ziel der Absatzförderung verfolgen. ! Bei Werbung kann unterschieden werden zwischen. → Herstellerwerbung, ! Diese Absatzförderung kann sich beziehen auf: → Händlerwerbung. → ein einzelnes Produkt, ! Herstellerwerbung zielt auf die Beeinflussung des Verbrauchers bezüglich einer bestimmten Produktwahl ab. → ein Warensortiment oder → ein ganzes Unternehmen. ! Händlerwerbung zielt auf die Beeinflussung hinsichtlich der Einkaufsstättenwahl hin. ! Werbung ist damit in einem sehr weiten Sinne definiert; neben der Werbung in Massenmedien zählt damit bspw. dazu: ! Letztlich sind alle Maßnahmen, durch die Anbieter versuchen, das Handeln der Verbraucher mit dem Ziel des Absatzes von Gütern zu beeinflussen, als Werbung anzusehen. → Displaymaterial, → Schaufenstergestaltung, → Produktverpackung, → Public Relations. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 7 7.1.2 Schutznotwendigkeit aus verbraucherpolitischer Sicht Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 8 7.1.3 Theoretische Ansatzpunkte für Verbotsmaßnahmen im Bereich der Werbung ! Die Schutznotwendigkeit aus verbraucherpolitischer Sicht ergibt sich durch die ungleiche Machtverteilung auf Konsumgütermärkten. Klassifizierung anhand des Informationsverarbeitungsansatzes: ! Es besteht die Gefahr, dass Verbraucher durch unlautere Werbung Schäden erleiden: ! Verhinderung der Informationsaufnahme: Werbeverbot, → Aufwendungsschäden: Schäden vor Vertragsabschluß in der Vertragsanbahnungsphase (Wegekosten bei Lockvogelangeboten). ! Informationsverarbeitung, → Vertragsschäden: Vertragsabschluß wegen Irreführung durch unlautere Werbung (Verbraucher möchte Vertrag rückgängig machen, weil er Ware nicht gebrauchen kann). → Verbot irrelevanter Informationen, → Verbot falscher oder irreführender Informationen, → Differenzschäden: Verbraucher kann die Ware zwar gebrauchen, wünscht aber Preisnachlass wegen Irreführung über Eigenschaften. ! Verbot einer Beeinflussung der Präferenzstruktur, ! Verbot einer Ausschaltung der kognitiven Kontrolle. ! Der jährliche Gesamtschaden der bei Verbraucherverbänden eingehenden relevanten Beschwerden wegen unlauterer Werbung wurde bereits im Jahre 1978 auf 1,5 Mrd. DM geschätzt. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 9 7.1.3 Theoretische Ansatzpunkte für Verbotsmaßnahmen im Bereich der Werbung Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 10 7.1.3 Theoretische Ansatzpunkte für Verbotsmaßnahmen im Bereich der Werbung Klassifizierung anhand des Informationsverarbeitungsansatzes: Klassifizierung anhand des Informationsverarbeitungsansatzes: ! Verhinderung der Informationsaufnahme: Werbeverbote. → Informationsaufnahme wird verhindert. ! Informationsverarbeitung: Verbot irrelevanter Informationen. → Meist allerdings keine verbraucherpolitische Motivation → Prüfung der Werbung auf ihre Entscheidungsrelevanz. - standespolitisch (bestimmte Berufsgruppen: Ärzte, Rechtsanwälte), → Schutz des Verbrauchers vor Informationsüberlastung durch irrelevante Informationen. - sozialhygienisch (bestimmte Güterarten: Tabak, Alkohol), → Welche Informationen sind irrelevant? Wer soll das prüfen? - wettbewerbspolitisch (vergleichende Werbung). → Werbung kann Teil des Geltungsnutzens eines Gutes sein. → Werbeverbote erschweren die Markttransparenz; sind tendenziell verbraucherpolitisch unerwünscht. → Ansatz wird heute nicht mehr ernsthaft vertreten. → einzig vertretbarer verbraucherpolitischer Aspekt: Verhinderung eines „information overload“. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 11 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 12 2 7.1.3 Theoretische Ansatzpunkte für Verbotsmaßnahmen im Bereich der Werbung 7.1.3 Theoretische Ansatzpunkte für Verbotsmaßnahmen im Bereich der Werbung Klassifizierung anhand des Informationsverarbeitungsansatzes: Klassifizierung anhand des Informationsverarbeitungsansatzes: ! Informationsverarbeitung: Verbot falscher oder irreführender Informationen. → Prozesse der Produktwahrnehmung werden so beeinträchtigt, dass es bei einer Verarbeitung der aufgenommenen Güterinformation zu einer fehlerhaften und damit nicht mehr zielgerechten Beurteilung eines Gutes kommt. → Falsche Information unproblematisch: in der Regel eindeutig erkennbar. → Sehr schwer erfassbar, durch welche Informationen die Präferenzstruktur, d. h. der Bewertungsmaßstab der Konsumenten bei Kaufentscheidungen, beeinflusst wird. → Geht über Zielsetzung der Verbraucherpolitik hinaus. → Zielt auf Einstellung des Verbrauchers zum Wohlstand hin. → Irreführende Information oftmals sehr schwer zu erkennen; wichtiges verbraucherpolitisches Problem. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 ! Verbot einer Beeinflussung der Präferenzstruktur, d.h. einer „Manipulation“ des Konsumenten. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 13 7.1.3 Theoretische Ansatzpunkte für Verbotsmaßnahmen im Bereich der Werbung 14 7.1.3 Theoretische Ansatzpunkte für Verbotsmaßnahmen im Bereich der Werbung Klassifizierung anhand des Informationsverarbeitungsansatzes: Zusammenfassung der Werbeverbote von erheblicher verbraucherpolitischer Relevanz: ! Verbot irreführender Werbung. ! Verbot einer Ausschaltung der kognitiven Kontrolle des Konsumenten durch psychologischen Kaufzwang. ! Verbot des psychologischen Kaufzwanges (Ausschaltung der kognitiven Kontrolle des Verbrauchers). → Bewusste oder unbewusste Ausschaltung der kognitiven Kontrolle durch psychologischen Kaufzwang. → Verbraucher trifft eine Kaufentscheidung, ohne Orientierung an seinen Präferenzen. Daneben: ! Verbot der vergleichenden bzw. bezugnehmenden Werbung (verbraucherpolitisch problematischer Mitbewerberschutz). → Von erheblicher verbraucherpolitischer Relevanz; wird allerdings oft überschätzt („geheime Verführer“, sublimital advertising). Diese Verbotsmaßnahmen werden noch näher betrachtet. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 15 7 Beeinflussung der Werbeaktivitäten Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 16 7.2 Gesetzliche Regelungen in Deutschland 7.1 Beeinträchtigung von Verbraucherinteressen durch Werbung 7.2.1 Gesetzliche Regelungen im Überblick 7.2 Gesetzliche Regelungen in Deutschland 7.2.2 Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) 7.3 Irreführende Werbung 7.2.3 Die Zugabeverordnung und das Rabattgesetz 7.4 Vergleichende Werbung 7.2.4 Die EU-Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung 7.5 Psychologischer Kaufzwang 7.6 Maßnahmen gegen irreführende Werbung international Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 17 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 18 3 7.2.1 Gesetzliche Regelungen im Überblick 7.2.1 Gesetzliche Regelungen im Überblick In Deutschland gibt es viele Gesetze und Verordnungen, die direkt oder indirekt Bestimmungen über die Werbung enthalten. Zentrale Bestimmung: ! Landespressegesetze (Verpflichtung der Kennzeichnung von Werbung mit dem Begriff „Anzeige“), ! Landesrundfunkgesetze u.ä. (Verpflichtung der Trennung von Werbung und Programm), ! Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Daneben finden sich Vorschriften über die Werbung u.a. auch noch in: ! Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (Werbeverbot für Zigaretten), ! Nährwertkennzeichnungsverordnung (Verbot von Werbeangaben, die darauf hindeuten, daß ein Lebensmittel schlankmachende, gewichtsverringernde Eigenschaften besitzt), ! Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften (Verbot der Werbung für indizierte Schriften, Bild- und Tonträger). Bestimmungen über sonstige Werbemaßnahmen, die zur Irreführung geeignet sind bzw. sittenwidrig sein können: ! Gesetz über Preisnachlässe (Rabattgesetz), ! Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens (Beschränkungen und Verpflichtungen bezüglich Werbeaussagen zu Arzneimitteln). Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 Weitere Bestimmungen zur Werbung durch Informationsabgabe: ! Zugabeverordnung, ! Verordnung zur Regelung von Preisangaben. 19 7.2.2 Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 20 7.2.2 Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb Allgemeine Übersicht ! Allgemeine Übersicht ! Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) ist die zentrale Bestimmung zur Regelung von Werbeverboten. ! Regelungen seit 2004 ! Unter „unlauterem Wettbewerb“ werden dabei Maßnahmen verstanden, die geeignet sind, den Leistungswettbewerb der Anbieter nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen. ! Die Generalklausel §3 UWG → Vorschriften zu Irreführung, Mondpreisen und vergleichender Werbung. ! Sonderveranstaltungen und Räumungsverkäufe ! Das UWG stammt aus dem Jahre 1909; es wurde inzwischen mehrmals novelliert; letzte Novellierung 2004. ! Wertung des UWG aus verbraucherpolitischer Sicht ! Primär Mitbewerber-Recht (Klagebefugnis für Mitbewerber); seit 1965 auch Klagebefugnis von Verbraucherverbänden. ! Nicht verwechseln mit dem GWB!!!! Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 21 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 7.2.2 Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb 7.2.2 Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb Seit 2004: § 3 UWG als alleinige Generalklausel ! Übersichtlichere Systematik: § 3 UWG ist die alleinige Generalklausel, §§ 4 - 7 UWG geben Regelbeispiele. ! Gesetzeswortlaut: Unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind, ! Sonderveranstaltungen sind - mit einigen Einschränkungen - erlaubt. den Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber, der Verbraucher oder der sonstigen Marktteilnehmer ! Aufhebung der Regelung über Räumungsverkäufe. nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen, ! Verbot unzumutbarer Belästigungen (§ 7 UWG), um Verbraucher und Gewerbetreibende besser vor unerwünschter Werbung mittels Telefon, Fax oder E- Mail zu schützen. sind unzulässig. ! Feststellung unlautere Wettbewerbshandlungen → Müssen innerhalb eines konkreten Wettbewerbsverhältnisses begangen worden sein, ! Einführung des Gewinnabschöpfungsanspruchs nach § 10 UWG als zusätzliche Sanktionsmöglichkeit gegen Wettbewerbsverletzer neben Ordnungsgeld und Vertragsstrafe. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 22 → müssen eine „Bagatellschwelle“ überschreiten, d. h. von gewissen Gewicht für das Wettbewerbsgeschehen sein und → müssen die Interessen der geschützten Personenkreise tangieren. 23 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 24 4 7.2.2 Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb 7.2.2 Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb Sonderveranstaltungen ! Sonderveranstaltungen und Räumungsverkäufe dürfen jedoch nicht gegen andere Tatbestände des neuen UWG verstoßen. ! Ab 2004 sind Sonderverkäufe jeglicher Art grundsätzlich zulässig (Bsp.: „Auf alle Sommersachen 30 % Preisnachlass“, „Großer Sonderverkauf zum 20. Geburtstag: 10 % Rabatt auf alles“ etc.). → Irreführungsverbot (§ 5 UWG) - Bsp.: Werden Preisreduzierungen von 30 % beworben, müssen tatsächlich alle Waren um diesen Betrag reduziert sein. Räumungsverkäufe → Verbot der Mondpreiswerbung (§ 5 Abs. IV UWG) ! Bis 2004: Anzeigepflicht von Räumungsverkäufe unter Beachtung von Fristen. - Es ist irreführend, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, wenn der höhere Preis zuvor nur für einen sehr kurzen Zeitraum gefordert wurde. → Nur bei Geschäftsaufgabe, baugenehmigungspflichtigem Umbau oder Schadensfall. → Verbot unsachlicher Einflussnahme (§ 4 Nr. 1 UWG) → Die Zeit des Räumungsverkaufes war befristet. - Verbote unsachlicher Einflussnahme auf Kunden durch Nötigung, Täuschung, übertriebenes Anlocken, Ausnutzen der Spiellust oder Gefühlsausnutzung. ! Ab 2004: Ersatzlose Streichung der Anzeigepflicht. → Seitdem sind zulässig: Räumungsverkäufe eines Filialbetriebes, wegen Schließung bestimmter Abteilungen, wegen Umbaus ohne baugenehmigungspflichtige Maßnahmen oder wegen Umzugs. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 - Bsp.: Angebot, das nur für wenige Stunden an einem verkaufsoffenen Sonntag gilt. 25 7.2.2 Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 26 7.2.2 Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb Wertung des UWG aus verbraucherpolitischer Sicht ! Weitere Grenzen für Sonderverkäufe: ! Schutzziele des UWG: → Gebot der Transparenz ( § 4 Nr. 4 UWG ) → Mitbewerberschutz, - Ein Sonderverkauf gilt als unlauter, wenn der werbende Unternehmer die Bedingungen für die Preisnachlässe nicht klar und eindeutig angibt. → Schutz der Allgemeinheit, → Verbraucherschutz. → Verbot von Lockvogelwerbung (§ 5 Abs. 5 UWG) ! Primär Mitbewerberschutz bei Verabschiedung im Jahre 1909 (Klagebefugnis nur seitens Mitbewerber und ihrer Interessenverbände). - Mindestvorratsfrist von zwei Tagen, wenn in der Tagespresse geworben wird bzw. von einer Woche bei Werbung mittels Prospekten und einem Monat bei Ankündigung in Katalogen. ! Später (seit den 30er Jahren) Einbeziehung des Schutzes der Allgemeinheit (hier: Erhaltung des Leistungswettbewerbs) in die Gesetzesauslegung in Judikatur und Literatur. - Hat der Anbieter nicht genügend Waren, muss er das in der Werbung deutlich machen (z. B. „Restposten“). → Werbevergleiche müssen sich an das § 6 UWG halten (s. Kapitel 7.4). Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 ! Erst seit der Novellierung im Jahre 1965 explizite Einbeziehung des Verbraucherschutzes (Klagebefugnis von Verbraucherverbänden). 27 7.2.2 Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 7.2.3 Zugabeverordnung und Rabattgesetz Wertung des UWG aus verbraucherpolitischer Sicht Entstehungsgeschichte ! Probleme: ! Ursprünge gehen auf die Weltwirtschaftskrise zurück. ! Ruinöser Wettbewerb im Einzelhandel; Händler verteilten in großem Umfang Zugaben an die Kunden. → Verbraucherschutz wird nicht konsequent durchgesetzt. - Kein individueller Schadensersatzanspruch oder funktionierendes Vertragsauflösungsrecht. - Ein Verstoß liegt nur dann vor, wenn Mitbewerber betroffen sind. ! 1932 weitgehendes Verbot von Zugaben durch die „Notverordnung zum Schutze der Wirtschaft“. ! Händler, denen Zugaben verboten waren, suchten nach neuen Möglichkeiten, Kunden anzulocken; es wurde von der Möglichkeit einer Gewährung von Rabatten ausgiebig Gebrauch gemacht. → Wettbewerbsverstöße, sind nicht von sich aus nichtig. - Können auch nicht durch Behörden oder Gerichte für nichtig erklärt werden. - Rechtswahrnehmung ist nur durch die Betroffenen selbst möglich (z. B. Mitbewerber oder Verbände). - Kein Klagerecht einzelner Verbraucher. - Mißbrauch der Funktion von Verbraucherverbänden. ! Fazit: Kunden hatten zum Handel kein Vertrauen mehr, da sie nicht wußten, ob die mit Rabatt ausgezeichneten Angebote wirklich günstiger als sonst waren. ! Seit Juli 2001 Zugabeverordnung und Rabattgesetz abgeschafft. → Kein allgemeines Informationsgebot. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 28 29 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 30 5 7.2.3 Zugabeverordnung und Rabattgesetz 7.2.3 Zugabeverordnung und Rabattgesetz Gesetzesinhalt Zugabeverordnung Gesetzesinhalt Rabattgesetz ! Es war verboten, neben einer Ware oder Leistung eine Zugabe (Ware oder Leistung) anzubieten, anzukündigen oder zu gewähren. ! In Deutschland war durch das Rabattgesetz das freie Aushandeln von Preisnachlässen auch und besonders im Einzelhandel verboten. ! Eine Zugabe lag auch dann vor, wenn die Zuwendung nur gegen ein geringfügiges, offenbar bloß zum Schein verlangtes Entgelt gewährt wurde. ! Das Rabattgesetz verpflichtete die Anbieter nach dem Grundsatz der Preiswahrheit und -klarheit zu eindeutigen Preisangaben. ! Desgleichen galt, wenn zur Verschleierung einer Zugabe eine Ware oder Leistung mit einer anderen Ware oder Leistung zum Gesamtpreis angeboten, angekündigt oder gewährt wurde. ! Ausnahmeregelungen betrafen u.a.: → zusätzliche Mengen der gleichen Ware, → Gewährung eines handelsüblichen Mengennachlasse, ! Weiterhin zulässig blieb Preissenkung; hierbei musste der alte Preis endgültig aufgegeben und ein niedriger, neuer festgelegt werden. → handelsübliches Zubehör bzw. handelsübliche Nebenleistung, → Kundenzeitschriften. 31 7.2.3 Zugabeverordnung und Rabattgesetz Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 32 7.2.4 Die EU-Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung Verbraucherpolitische Beurteilung und aktuelle Diskussion EU-Richtlinie 84/450/EWG vom 10.09.1984 ! Seit Juli 2001 abgeschafft. ! Die EU hat erstmals im Jahre 1984 eine Richtlinie zur Harmonisierung des Rechts der irreführenden Werbung herausgegeben (84/450/EWG). ! Aus verbraucherpolitischer Sicht ist die Aufhebung des Rabattgesetzes, die zu einer Vereinfachung und Liberalisierung der Wirtschaftspraxis führen sollte, kritisch zu beurteilen. ! In Deutschland mußte diese Richtlinie nicht umgesetzt werden, da das deutsche Recht schon den Anforderungen dieser Richtlinie entsprach; weiterreichende Regelungen durften nämlich gemäß dieser Richtlinie beibehalten werden. ! Gründe: → Informationsfunktion des Preises kann verloren gehen. ! Abweichend vom deutschen Recht geht diese Richtlinie allerdings nicht vom „uninformierten, flüchtigen“, sondern vom „ durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen“ Verbraucher aus (siehe Abschnitt 7.3: Irreführende Werbung). → Es kann zu Mondpreisen kommen. → Preise können vom Verhandlungsgeschick der Verbraucher abhängig werden; Nachteile für AAA (Arme-Alte-Ausländer). → Es kann zu Konzernrabatten kommen (Konzentrationsproblem). Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 → Barzahlungsrabatt von 3% für Endverbraucher, → daneben Sondernachlässe: Verwendung der Güter für berufliche Tätigkeit, Großverbraucher, Personalrabatt. → Reklamegegenstände von geringem Wert, Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 ! Ausnahmen: 33 7.2.4 Die EU-Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 34 7 Beeinflussung der Werbeaktivitäten EU-Richtlinie 97/55/EG vom 06.10.1997 7.1 Beeinträchtigung von Verbraucherinteressen durch Werbung ! Im Jahre 1997 hat die EU dann eine Änderungsrichtlinie für die Richtlinie aus dem Jahre 1984 herausgegeben (97/55/EG), durch die Regelungen über vergleichende Werbung in die alte Richtlinie einbezogen wurden. 7.2 Gesetzliche Regelungen in Deutschland ! Eingefügt wurde der neue Artikel 3a, in dem die Bedingungen, unter denen eine vergleichende Werbung zulässig ist, geregelt sind. 7.3 Irreführende Werbung ! Hierdurch hat sich die Rechtslage zur vergleichenden Werbung in Deutschland geändert. 7.4 Vergleichende Werbung ! Das bisher auf §1 UWG gestützte Verbot vergleichender Werbung (Verbot des Verstoßes gegen die guten Sitten) ist dadurch unter bestimmten Bedingungen aufgehoben (siehe Abschnitt 7.4: Vergleichende und bezugnehmende Werbung). 7.5 Psychologischer Kaufzwang Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 7.6 Maßnahmen gegen irreführende Werbung international 35 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 36 6 7.3 Irreführende Werbung 7.3.1 Der Irreführungsbegriff 7.3.1 Der Irreführungsbegriff ! Der Irreführungsbegriff bezieht sich auf die Eignung zur Täuschung, nicht auf die Täuschung selbst. 7.3.2 Arten irreführender Werbung 7.3.3 Ansätze zur Ermittlung der Irreführungseignung Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 → Es ist nicht ausschlaggebend, daß irreführende Angaben den ausschlaggebenden Beweggrund für einen Vertragsabschluß bilden. → Ausreichend ist, daß der Verbraucher durch irreführende Angaben angelockt werden kann, sich mit einem Angebot näher zu beschäftigen, das er sonst möglicherweise nicht näher beachtet hätte. 37 7.3.1 Der Irreführungsbegriff Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 38 7.3.1 Der Irreführungsbegriff Das Verbraucherleitbild für die Bestimmung der Irreführung ! Irreführung ist nicht gleichzusetzen mit unrichtigen Angaben, denn ! Meist entscheidet ein Richter, ob eine Werbebotschaft geeignet ist, bei einer Zielgruppe („betroffene Verkehrskreise“) irreführend zu wirken. ! Nach deutschem Recht wird dabei vom durchschnittlichen nicht extrem kritischen - Umworbenen ausgegangen; dieser kann in seinem Verhalten auch „flüchtig“ und weniger aufmerksam sein. → auch richtige Aussagen können irreführend sein, → wie auch unrichtige Aussagen nicht irreführend zu sein brauchen. ! Der Irreführungsbegriff ist empfängerorientiert; eine Irreführung wird angenommen, wenn ca. 10-15 % des betroffenen Verkehrskreises tatsächlich getäuscht wurden oder getäuscht werden könnten. ! Der Europäische Gerichtshof (EGH) hat hingegen für seinen Kompetenzbereich das Leitbild „eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen“ Verbrauchers vorgegeben. ! Deutsche Gerichte beginnen inzwischen nach und nach auch, das Verbraucherleitbild des EGH für ihre Urteile zum Maßstab zu nehmen (siehe FAZ-Artikel vom 15.04.1999). Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 39 7.3.1 Der Irreführungsbegriff Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 40 7.3.2 Arten irreführender Werbung Das Verbraucherleitbild für die Bestimmung der Irreführung Im Folgenden sollen folgende Arten irreführender Werbung näher betrachtet werden, denen in der Praxis die größte Bedeutung zukommt: ! Irreführung über Gütereigenschaften und Güterverwendungsmöglichkeiten: → Irreführung über die Güterqualität, → Irreführung über den Güterpreis, → Irreführung über die Preisbemessung (Preiswürdigkeit). ! Irreführung über die Informationsquelle. Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15.04.1999 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 41 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 42 7 7.3.2 Arten irreführender Werbung 7.3.2 Arten irreführender Werbung Irreführung über die Güterqualität ! Unzulässigkeit richtige Angaben, die irreführend sein können (z.B.): Irreführung über die Güterqualität → mehrdeutige Angaben, ! Nicht nachprüfbare Aussagen: → unvollständige Angaben, → vollständige Angaben mit irreführenden optischen oder akustischen Eindrücken (Legegegacker, Holländische Windmühlen), → Umstritten ist die Frage, inwieweit metaphorische Ausdrücke ernst zu nehmen sind; Beispiele: → Benutzung von Phantasienamen („Suzanne André“), → Verwendung bestimmter Verpackungen („Bocksbeutel“). ! Aber: Zulässigkeit falsche Angaben, die nicht irreführend sind: → Was von vornherein nicht als glaubhaft angesehen wird, wird auch nicht als irreführend angesehen; das gilt insbesondere für offensichtliche Übertreibungen und marktschreierische Behauptungen. „die junge Rama“, - „Geschmack von Freiheit und Abenteuer“, - „Irischer Frühling: der Frühling der nie vergeht“. → Heute allgemein vertretene Auffassung, dass Verbraucher solche metaphorischen Ausdrücke nicht wörtlich nehmen. → Teilweise können sie auch Zusatznutzen (Geltungsnutzen) vermitteln. → Bei Markenartikelwerbung in Massenmedien werden allerdings viel engere Grenzen gezogen als bei Marktschreiereien auf Märkten. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 - Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 43 7.3.2 Arten irreführender Werbung 44 7.3.2 Arten irreführender Werbung Irreführung über die Gütermenge Irreführung über den Güterpreis ! Mogelpackung: der Verbraucher wird durch die Packungsgröße über den Packungsinhalt irregeführt. ! Der Preis wird zwar richtig angegeben, aber der Verbraucher wird in der Preiswahrnehmung irregeführt. ! Techniken von Mogelpackungen (z.B.): → Hohlboden, ! Techniken: → übergroße Verschlusskappe, → Unterschiedliche Zifferngröße (Tankstellen). → dickes Verpackungsmaterial (Pralinen, Parfümflaschen). → Festlegung von Preisen unterhalb von Preisschwellen (999 statt 1000). ! Regelung in der Fertigpackungsverordnung: Angemessenes Verhältnis von Packungsinhalt und Packungsgröße vorgeschrieben. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 45 7.3.2 Arten irreführender Werbung 46 7.3.2 Arten irreführender Werbung Irreführung hinsichtlich einer Beurteilung der Preiswürdigkeit: Irreführung über die Preisbemessung eines Produktes (1) Irreführung hinsichtlich einer Beurteilung der Preiswürdigkeit: Allgemein Eine Irreführung über die Preiswürdigkeit eines Produktes kommt dadurch zustande, dass dem Verbraucher der Eindruck vermittelt wird, dass ! Der Verbraucher nimmt den tatsächlichen Preis zwar richtig wahr, er wird aber bei einer Beurteilung der Preiswürdigkeit (des Preis-Qualitäts-Verhältnisses) irregeführt. → der tatsächlich geforderte Preis unter ! Die Irreführung erfolgt hier: → auf direktem Wege durch die Irreführung über die Preisbemessung eines Produktes (das Produkt selbst wird als besonders preiswert betrachtet) oder → auf indirekten Wege, indem der Verbraucher über die Preisbemessung eines Warensortiments irregeführt wird und damit auch meint, dass ihm ein bestimmtes Produkt besonders preisgünstig angeboten wird. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 ! Rechtlich zulässig, aber verbraucherpolitisch bedenklich. → dem normalen Preis (fair price) liegt. ! Der Verbraucher nimmt den tatsächlich geforderten Preis richtig wahr. ! Der Verbraucher wird aber über die Angemessenheit dieses tatsächlich geforderten Preises irregeführt. 47 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 48 8 7.3.2 Arten irreführender Werbung 7.3.2 Arten irreführender Werbung Irreführung hinsichtlich einer Beurteilung der Preiswürdigkeit: Irreführung über die Preisbemessung eines Produktes (2) Irreführung hinsichtlich einer Beurteilung der Preiswürdigkeit: Irreführung über die Preisbemessung eines Produktes (3) ! Verbraucher kennen i.d.R. nur wenige Preise (auch von Gütern des täglichen Bedarfs nur ca. 20 ?). ! Beispiele für indirekten Weg der Beeinflussung des Preiswürdigkeitsurteils (über Urteilsbildung zu normalem Preis): ! Da der Verbraucher den „angemessen“ Preis nicht kennt, muss er sich ein Urteil über die Angemessenheit bilden; diese Urteilsbildung kann beeinflußt werden. → Einbindung in ein teures Warensortiment, → Angabe eines früher geforderten Preises („durchgestrichener Preis“), ! Beeinflussungsstrategien: → Indirekter Weg: Beeinflussung des Urteils über den normalen Preis durch Preisinformation im Umfeld. → Angabe eines hohen empfohlenen Preises („Mondpreis“), → Gewährung von Rabatten (Beachte: Rabattgesetz), → Direkter Weg: Beeinflussung des Urteils über den tatsächlichen Preis, ohne daß ein Urteil über den normalen Preis gebildet wird. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 → Gewährung von Zugaben (Beachte: Zugabenverordnung). 49 7.3.2 Arten irreführender Werbung 50 7.3.2 Arten irreführender Werbung Irreführung hinsichtlich einer Beurteilung der Preiswürdigkeit: Irreführung über die Preisbemessung eines Produktes (4) Irreführung hinsichtlich einer Beurteilung der Preiswürdigkeit: Irreführung über die Preisbemessung eines Warensortiments (1) ! Billigverkauf von Gütern mit Preisindikatorfunktion: Durch die besonders günstige Preisstellung einer Ware erscheint die Preisgestaltung des gesamten Warensortiments als günstig (dienen aber auch zum Anlocken in eine Einkaufsstätte). ! Beispiele für direkten Weg der Beeinflussung des Preiswürdigkeitsurteils (ohne Urteilsbildung über normalen Preis): → sprachliche Etikettierung von Preisangaben („nur“, „Tiefstpreis“, „Fabrikpreis“, „Diskontpreis“, “Sonderangebot“), ! Firmenbezeichnung („Mehrwert“). → optische Präsentation der Preisangaben (große Preisschilder, Preisbrechersymbole wie Blitz, Faust etc.), ! Verkauf nur mit Kaufscheinen, Zugang nur mit Zugangsberechtigung. ! Begrenzung auf eine Kundengruppe („Beamteneinkauf“). → hervorgehobene Placierung und Darbietungsform (Wühltische), ! Hinweis auf Hersteller- oder Großhändlereigenschaft. → Gestik und verbale Äußerungen des Verkäufers, Juristisch oftmals schwer zu fassen; empirische Untersuchungen fehlen. → besondere Verkaufsaktionen (z.B. Verkauf nur mit Geldscheinen mit besonderer Seriennummer). Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 51 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 7.3.2 Arten irreführender Werbung 7.3.2 Arten irreführender Werbung Irreführung hinsichtlich einer Beurteilung der Preiswürdigkeit: Irreführung über die Preisbemessung eines Warensortiments (2) Irreführung über die Informationsquelle 52 ! Der Verbraucher bildet sich Urteile über Güter durch die Verwendung von Informationen; diese Informationen gewichtet er hinsichtlich der Interessengebundenheit von Informationsquellen. ! Er kann dadurch irregeführt werden, daß er glaubt, Informationen aus neutralen Informationsquellen zu besitzen, die in Wirklichkeit interessengebunden sind. ! Mögliche Wege einer Irreführung über die Informationsquelle: → Vermischung von Anzeigenteil und redaktionellem Teil von PrintMedien, → Product-Placement (Irreführung über den Werbecharakter von FunkSendungen), → Irreführung über die Interessengebundenheit einer Informationsquelle bei Gütertests; evtl. Verwendung von Namen, die ähnlich klingen wie die von neutralen Institutionen. Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11.06.1999 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 53 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 54 9 7.3.3 Ansätze zur Ermittlung der Irreführungseignung 7.3.3 Ansätze zur Ermittlung der Irreführungseignung In der Literatur sehr kontroverse Auffassungen zur Bestimmung irreführender Werbung: Expertenurteile ! Grundsätzlich: Ermittlung der Differenz zwischen tatsächlicher oder möglicher Wirkung einer Irreführung und einem Vergleichsstandard. ! Experten beurteilen eine Anzeige o.ä. darauf, ob sie irreführend ist. ! Ermittlung der Irreführungseignung kann auf verschiedenen Wegen erfolgen: ! Es entscheidet der subjektive Eindruck, den der Experte von der Werbebotschaft gewinnt. → Inhaltsorientierte Ansätze (Messung der Täuschungskapazität): - Expertenurteile, - Wörterbuchansatz (Wörterbuchbedeutung von Begriffen). ! Entscheidender Nachteil hierbei ist, dass die Ergebnisse → stark von der Willkür der Experten abhängen und → nicht subjektiv überprüfbar sind. ! Zudem können die Experten über einen von dem Verbraucher abweichenden Erfahrungshintergrund verfügen. → Empfängerorientierte Ansätze: - Verbraucherurteile, - Ermittlung des subjektiven Eindrucks, - gezielte Ermittlung irreführender Komponenten. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 55 7.3.3 Ansätze zur Ermittlung der Irreführungseignung Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 56 7.3.3 Ansätze zur Ermittlung der Irreführungseignung Wörterbuchansatz Verbraucherurteile ! Wörterbuchbedeutung von Begriffen wird herangezogen. ! Verbraucher urteilen hierbei selbst darüber, ob sie Werbebotschaften als irreführend empfinden. ! Bestimmte Begriffe mit Irreführungseignung dürfen nicht verwendet werden („Meisterklasse“). ! Vorteilhaft hierbei ist, daß die Beurteilung durch Angehörige der betroffenen Personengruppe erfolgt. ! Soll die subjektive Komponente reduzieren. ! Ist in seiner Anwendung sehr reduziert: nur verbale Irreführung. ! Nachteilig könnte sein, daß nur solche Aussagen als irreführend erkannt werden, die offensichtlich sind. Verbraucher verfügen nämlich i.d.R. nicht über das erforderliche Fachwissen. ! In der Praxis hat aber die Rechtsprechung Fallkategorien von irreführenden Werbebotschaften entwickelt, die i.w.S. dem Wörterbuchansatz zugerechnet werden können. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 57 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 58 7.3.3 Ansätze zur Ermittlung der Irreführungseignung 7.3.3 Ansätze zur Ermittlung der Irreführungseignung Ermittlung des subjektiven Eindrucks Gezielte Ermittlung irreführender Komponenten ! Empirische Untersuchungen, was Verbraucher tatsächlich wahrnehmen und was sie wahrnehmen sollten. ! Abfrage von zwei geringfügig variierten Werbeaussagen, um den eigentlichen Irreführungsgrund herauszufinden. ! Gemessen wird der Eindruck, den Verbraucher von einem Produkt durch eine Werbebotschaft gewonnen haben. ! Vorteilhaft hierbei ist, daß die Wirkung einzelner Komponenten von Werbebotschaften bzw. die Wirkung ihrer Veränderung ermittelt werden kann. ! Dieser Eindruck wird mit den Produkteigenschaften verglichen. ! Nachteilig ist allerdings, daß durch die Vorgabe der zweiten, „besseren“, d.h. weniger irreführenden Werbebotschaft, implizit die Vorstellung einer objektiv gültigen Produktbeschreibung existiert. ! Abweichungen lassen eine Irreführung erkennen. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 59 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 60 10 7 Beeinflussung der Werbeaktivitäten 7.4 Vergleichende Werbung: Allgemein 7.1 Beeinträchtigung von Verbraucherinteressen durch Werbung ! Grundsätzlich war in Deutschland bis 1997 vergleichende bzw. bezugnehmende Werbung - bis auf wenige sehr restriktive Ausnahmen - verboten. 7.2 Gesetzliche Regelungen in Deutschland ! Ausnahmen waren: → Systemvergleich, 7.3 Irreführende Werbung → Abwehrvergleich, → Fortschrittsvergleich, 7.4 Vergleichende Werbung → Vergleich eigener Angebote, → Vergleich auf Verlangen des Kunden. 7.5 Psychologischer Kaufzwang ! Das Verbot stützte sich auf das UWG (Verbot von Handlungen, die gegen die guten Sitten verstoßen). 7.6 Maßnahmen gegen irreführende Werbung international Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 61 7.4 Vergleichende Werbung: Allgemein Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 62 7.4 Vergleichende Werbung : Allgemein ! Aus verbraucherpolitischer Sicht wurde dieses Verbot schon immer als problematisch angesehen: → Verbraucher hat grundsätzliches Interesse an einem Vergleich. → Erleichtert ihm die Entscheidungsfindung. ! Grundlage für die Erlaubnis vergleichender Werbung ist, → dass der Schutz des durch Vergleiche angegriffenen Unternehmers hinter den Verbraucherinteressen zurückzutreten hat. ! Grundsätzliche Gefahr einer Irreführung durch: → Konzentration der Information auf relevante Produktunterschiede. → Unvollständigkeit der Vergleiche, → Verzerrungen durch die subjektive Brille des Werbenden, → mangelnde Vergleichbarkeit der Erzeugnisse, ! Seit 1997 ist mit relativ wenigen Einschränkungen, die sich überwiegend auf die Möglichkeiten einer Irreführung beziehen, vergleichende Werbung aufgrund einer EURichtlinie (97/55/EG) erlaubt. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 → Verfälschung der Vergleiche durch Produktänderungen. ! Deshalb differenzierte Regelungen in der EU-Richtlinie. 63 7.4 Vergleichende Werbung: Zulässigkeit (1) Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 64 7.4 Vergleichende Werbung : Zulässigkeit (2) Regeln für vergleichende Werbung: d) sie verursacht auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, den Handelsnamen, anderen Unterscheidungszeichen, den Waren oder den Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers; a) Sie ist nicht irreführend; b) sie vergleicht Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung; c) sie vergleicht objektiv eine oder mehrere → wesentliche, e) durch sie werden weder die Marken, die Handelsnamen oder andere Unterscheidungszeichen noch die Waren, die Dienstleistungen, die Tätigkeiten oder die Verhältnisse eines Mitbewerbers herabgesetzt oder verunglimpft; → relevante, → nachprüfbare und → typische Eigenschaften dieser Waren und Dienstleistungen, zu denen auch der Preis gehören kann; Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 65 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 66 11 7.4 Vergleichende Werbung : Zulässigkeit (3) 7.4 Vergleichende Werbung: Beispiel f) bei Waren mit Ursprungsbezeichnung bezieht sie sich in jedem Fall auf Waren mit der gleichen Bezeichnung; g) sie nutzt den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkurrenzerzeugnissen nicht in unlauterer Weise aus; h) sie stellt nicht eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke oder geschütztem Handelsnamen dar. Abb. 02: Beispiel Vergleichende Webung. Quelle: Salz, Jürgen (1998), S. 88. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 67 7.4 Vergleichende Werbung: Beispiel Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 68 7 Beeinflussung der Werbeaktivitäten 7.1 Beeinträchtigung von Verbraucherinteressen durch Werbung 7.2 Gesetzliche Regelungen in Deutschland 7.3 Irreführende Werbung 7.4 Vergleichende Werbung 7.5 Psychologischer Kaufzwang 7.6 Maßnahmen gegen irreführende Werbung international Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17.04.1999 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 69 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 7.5 Psychologischer Kaufzwang 7.5 Psychologischer Kaufzwang ! Als psychologischer Kaufzwang wird hier eine Situation bezeichnet, in der Verbraucher sich einem Zwang (nicht physischer Art) sich ausgesetzt sehen, eine bestimmte Kaufentscheidung zu treffen. Arten des psychologischen Kaufzwanges (1) ! Der Verbraucher hat zwar theoretische die Möglichkeit, von einem Kauf Abstand zu nehmen, durch die situativen Umstände fühlt er sich jedoch zu einer Kaufentscheidung gedrängt. 70 ! bewußter Kaufzwang: Verbraucher ist sich der Zwangslage bewußt, fühlt sich aber nicht in der Lage ihr auszuweichen. → Nach ausführlicher Beratung, → nach kostenloser Fahrt u. Bewirtung (Kaffefahrten, Kundentransport), ! Psychologischer Kaufzwang ist gemäß §1 UWG sittenwidrig; meist liegt auch eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte (Artikel 1, 2 GG) vor. → nach Einladung durch Freunde (Verkaufsaktionen in Privaträumen). ! Daraus resultiert ein grundsätzliches Verbot des psychologischen Kaufzwanges. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 71 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 72 12 7.5 Psychologischer Kaufzwang 7.5 Psychologischer Kaufzwang Arten des psychologischen Kaufzwanges (2) ! unbewusster Kaufzwang: Verbraucher nimmt die Beeinflussung nicht bewußt wahr; weitere Unterscheidungsmöglichkeiten: ! Grundsätzlich sind viele dieser Werbemaßnahmen aus verbraucherpolitischer Sicht bedenklich, auch wenn sie durch die Rechtsprechung noch nicht als sittenwidrig angesehen werden. → Verbraucher könnte die Beeinflussung wahrnehmen: Warengestaltung (Greif-mich-Packung), Warenpositionierung (Wühltische, Kassenbereich). → Verbraucher kann die Beeinflussung nicht wahrnehmen (sublimital-advertising). Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 73 7 Beeinflussung der Werbeaktivitäten 74 7.6 Maßnahmen gegen irreführende Werbung Träger der Maßnahmen 7.1 Beeinträchtigung von Verbraucherinteressen durch Werbung ! Selbstregulierung → Deutscher Werberat 7.2 Gesetzliche Regelungen in Deutschland - Keine Verbrauchervertreter, - behandelt auch Grauzone anstößiger Werbung. → Auch Beispiele für USA, GB; nicht viel effektiver. 7.3 Irreführende Werbung ! Fremdregulierung → Staatliche Kontrolle 7.4 Vergleichende Werbung 7.5 Psychologischer Kaufzwang - Verbraucherschutzbehörde, - Ombudsmann-System, - FTC (USA). → Verbraucherverbände, Wirtschaftsverbände 7.6 Maßnahmen gegen irreführende Werbung international Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 75 7.6 Maßnahmen gegen irreführende Werbung - Klagebefugnis, - Missbrauchsaufsicht. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 76 7.6 Maßnahmen gegen irreführende Werbung Maßnahmearten ! Verbote, ! Aufforderung zur Substanzierung von Qualitätsangaben, ! Gegeninformation (corrective advertising), → durch Unternehmen selbst oder → durch Verbraucherorganisationen (Beispiel Persil-Elsi), ! Schadensersatzansprüche von Verbraucherverbänden bei irreführender Werbung („class action“) wg. Problems der Entschädigung einzelner Verbraucher bei kleinen Beträgen. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 77 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 78 13 7.6 Maßnahmen gegen irreführende Werbung Literaturhinweise (1) Arbeiterkammer Wien (Hrsg.) (1997): So wird gemogelt: große Packung, kleiner Inhalt. [online im Internet] Stand: März 1997. Beiersdorf, Wilfried (2001): 10% Rabatt: Kaufhof löst neuen Preiskampf aus. In: WAZ vom 23.01.2001. Bundesministerium der Justiz (Hrsg.) (2003): Kabinett verabschiedet modernes Wettbewerbsrecht. Pressemitteilung vom 07.05.2003. Engeser, Manfred/Gorgs, Claus (2000): Konsum: Wie lassen sich Kunden zum Kauf verführen? In: Wirtschaftswoche 49/00. FAZ (Hrsg.) (1999): Erste Bilanz der vergleichenden Werbung. In: FAZ vom 09.06.1999. FAZ (Hrsg.) (2000:a): Kleine Händler wollen bei der Konkurrenz einkaufen. In: FAZ vom 13.01.2000. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 79 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 Literaturhinweise (2) Literaturhinweise (3) FAZ (Hrsg.) (2000:b): Mengenverbot soll kleine Händler schützen. In: FAZ vom 28.03.2000. Frühbrodt, Lutz (2005): Rabatte im virtuellen Raum. In: Die Welt vom 21.06.2005. Gerhard, Rudolf (1993): Ein Drahtseilakt für die Reklametexter. In: FAZ vom 17.05.1993. FAZ (Hrsg.) (2000:c): Nur warenbezogene Preisnachlässe – Das Bundeskartellamt stellt klar, was zum Einstandspreis gehört. In: FAZ vom 13.10.2000. Gerstenmeier, Claudia (o. A.): Umfrageforschung in der wettbewerbsrechtlichen Praxis, (o. A.). Heeg, Thierno (2005): Der Neuner-Trick zieht immer noch. In: FAZ vom 19.06.2005. FAZ (Hrsg.) (2001:a): Von Mittwoch an dürfen die Kunden feilschen. In: FAZ vom 24.07.2001. Hempelmann, Bernd (1997): Vergleichende Werbung. In: WIST 2/97, S. 85 – 89. FAZ (Hrsg.) (2001:b): In Warenhäusern haben Feilscher schlechte Karten. In: FAZ vom 26.07.2001. IHK NordWestfalen (Hrsg.) (2004): Überblick über das Mitte 2004 geänderte Wettbewerbsrecht (UWG). [online im Internet] Stand: 2004. Frank, Susanne et. al. (2001): Handel(n) – Darf‘s ein bißchen weniger sein? In: Focus 29/2001, S. 168 - 182. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 Köhler, Helmut (2004): Einführung in das neue UWG. [online im Internet] Stand: 2004. 81 Literaturhinweise (4) Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 82 Literaturhinweise (5) o.V. (2001:c): Auch nach Wegfall des Rabattgesetzes ist nicht alles erlaubt. O. A. vom 30.06.2001. Möschel, Wernhard (1996): Rabattgesetz und Deregulierung. Bad Homburg, 1996. Salz, Jürgen (1998): Huldigung für den Whopper. In: Wirtschaftswoche 44/98, S. 87 88. Nowak-Over, Andrea (1996): Die EU-Richtlinie zur vergleichenden Werbung. In: Markenartikel 3/96, S. 86 - 88. Scharmann, Eva/Pognatz, Hilmar (o. A.): Wegfall des Rabattgesetzes stößt auf zwiespältiges Echo. In: Welt (o. A.). Nöcker, Ralf (2001): Zwischen Schutz und Bevormundung – Der „typische“ Konsument und die Werbung. In: o. A. vom 07.06.2001. Schmidt, Boris (2000): Vom Autokaufen ohne Rabattgesetz. O. V. vom 16.12.2000. o.V. (2000): Der Handel warnt vor Liberalisierung. O. A. vom 14.12.2000. VZBV (Hrsg.) (2003): UWG-Reform: Unlauterer Wettbewerb lohnt sich weiterhin. Pressemitteilung vom 08.03.2003. o.V. (2001:a): Die verflixten Neunen, die ich rief. O. A. vom 28.03.2001. VZBV (Hrsg.) (2004): Stellungnahme zu Entwurf eines Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 07. Mai 2003. Pressemitteilung vom 07.05.2004. o.V. (2001:b): Müller: Ein Rabattverbot ist überflüssig. O. A. vom 06.04.2001. Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 80 83 Prof. Dr. Peter Hecheltjen ! Universität Trier ! Verbraucherpolitik SoSe 2005 84 14