Geschichte der Psychopharmaka

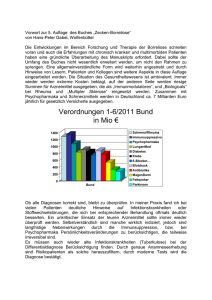

Werbung

W Peter F. Riederer, Gerd Laux (Hrsg.) Grundlagen der Neuro-Psychopharmakologie Ein Therapiehandbuch SpringerWienNewYork Prof. Dr. Dr.h.c. Peter Franz Riederer Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Klinische Neurochemie, Universität Würzburg Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Gerd Laux Inn-Salzach-Klinikum gGmbH, Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Neurologie, Wasserburg a. Inn · Rosenheim · Freilassing, Akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. © 2010 Springer-Verlag/Wien Printed in Germany Springer-Verlag Wien New York ist ein Unternehmen von Springer Science + Business Media www.springer.at Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen. Produkthaftung: Sämtliche Angaben in diesem Fachbuch/wissenschaftlichen Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung und Kontrolle ohne Gewähr. Insbesondere Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Eine Haftung des Autors oder des Verlages aus dem Inhalt dieses Werkes ist ausgeschlossen. Umschlagbild links: medicalpicture/Isabel Christensen Umschlagbild rechts: iStock/Neurons/Kiyoshi Takahase Segundo Mit 146, z. T. farbigen Abbildungen Satz: PTP-Berlin Protago-TeX-Production GmbH, 10781 Berlin, Deutschland Druck: Strauss GmbH, 69509 Mörlenbach, Deutschland Gedruckt auf säurefreiem, chlorfrei gebleichtem Papier – TCF SPIN: 12099276 Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-211-85472-3 SpringerWienNewYork Geleitwort 1992, das ist eine geraume Zeit her, haben wir, Gerd Laux, Walter Pöldinger und Peter Riederer, Band 1 der damals konzipierten Handbuchreihe „Neuro-Psychopharmaka“ die „Allgemeinen Grundlagen der Pharmakopsychiatrie“ unter Einschluss vieler kompetenter und renommierter Autoren herausgegeben. Der geneigte Leser wundert sich wahrscheinlich, warum eine Neuauflage des Bandes solange auf sich warten lassen musste. In der Tat sind ja die anderen Bände unserer umfassenden sechsbändigen Therapie-Handbuchreihe bereits in mehreren Neuauflagen erschienen. Im Gegensatz zu psychotropen Substanzen, die bedingt durch industriellen Konkurrenzdruck relativ rasch in marktreife Produkte umgesetzt werden, sind die dafür zugrunde liegenden Erkenntnisse weniger dynamisch entwickelbar. Ebenso sind Kapitel wie klinische Prüfstudien, Compliance, juristische Aspekte, Therapie während Schwangerschaft und Stillzeit, Abusus und Abhängigkeit sowie Statistik alles Themen, die keinem starken Wandel unterzogen sind. Nun aber ist es Zeit, eine Aktualisierung vorzunehmen und grundlegende Aspekte der Neuro-Psychopharmakologie auf ein zeitgemäßes Niveau zu bringen. Die Herausgabe von Büchern zur Fortbildung hat sich in den letzten Jahren zunehmend schwieriger gestaltet. Lassen sie uns dieses Thema in diesem Vorwort aufgreifen. Es sind eine Reihe von Faktoren, basierend auf gesellschaftlichem Wandel und veränderten Maßstäben in den Interaktionen Patient – Arzt – Regulationsbehörde – Pharmaindustrie, die einem Wandel unterliegen. Wie wurden Ärzte 1992 fortgebildet und wie sind Möglichkeiten und Anspruch heute? Geändert hat sich vornehmlich der „Wert“ eines Buchartikels für den Autor. Das Buch und der Buchartikel spielen in der bibliometrischen Erfassung (fast) keine Rolle mehr. Während bis zum Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts das Verfassen eines Handbuchartikels eine Ehre war und man stolz darauf sein konnte, dem elitären Kreis der ausgewiesenen, erfahrenen Fachwissenschaftler anzugehören, ist heute die persönliche Meinung eines Autors zu einem Themenbereich Randerscheinung des Wissenschaftsbetriebes. Dies hängt damit zusammen, dass Buchartikel und Buch keinem peer-review-Verfahren, also Prüfung des Inhalts durch andere Spezialisten des Fachgebietes, unterliegen. Im Gegensatz zu wissenschaftlichen Originalpublikationen, für wel- VI che peer-review-System und Impact-Faktoren (IF) noch eher Sinn machen, sind wir der Meinung, dass die derzeit vorliegende bibliometrische Bewertungsart von Übersichtsarbeiten und Buchkapiteln zu einem Verlust der Standortbestimmung und -bewertung eines Themenbereiches führt. Gerade die durch einen kompetenten Experten unter Einschluss seiner klinischen Erfahrung erfolgende bewertendsynoptische Darstellung eines fast unübersehbaren Publikationsberges macht für den Leser das „Salz in der Suppe“ aus. Dem gegenwärtigen Wissenschaftssystem ist das egal – es zählt nur, was einen IF-Wert aufweist. Der Buchartikel wird für den AutorNachwuchs wertlos. Es wird daher in der Folge zunehmend schwieriger, jüngere Autoren für diesen so wichtigen Bereich der Fortbildung zu gewinnen. Dabei erfüllt gerade der Handbuchartikel die modernen Kriterien der Unabhängigkeit von der Pharmaindustrie, des Antikorruptionsgesetzes und der freien Meinungsäußerung. Im Buch kann man schmökern, „mal schnell was nachschlagen“, Analogien rasch nachgehen, alles Dinge, die selbst das Internet kaum und wenn nur bedingt bieten kann. Warum schafft man also kein eigenes Bewertungssystem für wissenschaftliche Bücher? Es ist höchste Zeit, dieses Problem zu lösen, da die von der Pharmaindustrie unabhängige Fortbildung von Ärzten zunehmend wichtiger wird. Als Herausgeber eines Viel-Autoren-Werkes und eingedenk obiger Erschwernisse freut man sich daher, so man es geschafft hat, alle WunschAutoren zur Abgabe ihrer entsprechenden Kapiteln bewegt zu haben. Dass geplante bzw. gesetzte Deadlines von einigen Autoren/Kollegen fast die Grenzen freundschaftlicher Toleranz überstiegen, sei nicht verschwiegen. Nun aber legen wir alle unser Werk vor! Der vorliegende Band beinhaltet grundlegende theoretische und therapeutische Aspekte der Psychopharmakotherapie: Zunächst werden neben einem historischen Abriss die „Grundbedingungen der Psychopharmakotherapie“, nämlich Arzt-Patienten-Beziehung, Nutzen und Geleitwort Risiko sowie ethische Aspekte der Pharmakopsychiatrie dargelegt. Es schließen sich die theoretischen Grundlagen von Studien am Tier, präklinischen Humanversuchen, des Pharmako-EEGs, der Pharmakopsychologie, der Psychometrie und Skalierung sowie die Darstellung des Placebo-Problems, der Compliance und der Review-/Meta-Analysenproblematik an. Des Weiteren werden juristische Aspekte sowie Ergebnisse der Pharmakoökonomie behandelt. Grundlagenkapitel beleuchten molekulare Grundlagen, Wirkmechanismen, Aspekte der Pharmakogenetik sowie Basiswissen der Pharmakokinetik. Die Perspektive der Praxis findet in den Kapiteln Psychopharmaka und Lebensqualität, Psychopharmaka und Fahrtauglichkeit, Psychopharmaka in Schwangerschaft und Stillzeit sowie in den Abschnitten Psychopharmakotherapie bei Kindern und Jugendlichen bzw. in der Geriatrie/Gerontopsychiatrie Berücksichtigung. Gesondert wird auf das Problem Abusus und Abhängigkeit, Kombination von Psychopharmaka und kombinierte Pharmako- und Psychotherapie eingegangen. Der Band schließt mit einem Kapitel über Qualitätsmanagement und Leitlinien. Die Herausgeber danken vor allem den Autoren, die die Herausgabe dieses Werkes ermöglicht haben. Besonders gedankt sei Frau I. Riederer für ihre Sekretariats-Tätigkeit sowie dem Springer-Verlag für die verständnisvolle, angenehme Zusammenarbeit und die hervorragende Ausstattung des Werkes. Für konstruktive Kritik und Anregungen sind wir aufgeschlossen. Möge mit der Herausgabe dieser Handbuchreihe auch im deutschsprachigen Raum die Forschung auf dem Gebiet der Neuro-Psychopharmakologie trotz zunehmender Hindernisse intensiviert werden. Dem in Klinik und Praxis tätigen Facharzt soll die tägliche Arbeit durch ein kompetentes Handbuch erleichtert werden. P. Riederer, G. Laux Würzburg/Wasserburg, im Herbst 2009 Inhaltsverzeichnis 1. Grundbedingungen der Psychopharmakotherapie . . . . . . . . . . . 1 H. Hinterhuber und E. A. Deisenhammer 2. Historischer Abriss: Geschichte der Psychopharmaka . . . . . . . . . . . . . . 11 R. Tölle und H. Schott 3. Neurobiologische Grundlagen . . . . . . 31 3.1 Neurotransmission und Signaltransduktion. . . . . . . . . . . . . 31 P. F. Riederer, A. Eckert, J. Thome und W. E. Müller 3.2 Pharmakologische Grundlagen . . . . . . .63 W. E. Müller 3.3 Verhaltenspharmakologie und typische Testmodelle . . . . . . . . . . . 99 W. E. Müller 3.4 EEG-Mapping und EEG-Tomographie in der Neuropsychopharmakologie . . . . . . . 109 B. Saletu, P. Anderer, J. Stanek und G. M. Saletu-Zyhlarz 3.5 Bildgebende Verfahren . . . . . . . . . . . . 125 H. P. Volz 4. Psychologische Grundlagen . . . . . . . 137 4.1 Neuropsychologische Grundlagen . . 137 A. Brunnauer 4.2 Persönlichkeit, Persönlichkeitsstörung und Psychopharmakaeffekte. . . . . . . . 153 H. P. Kapfhammer 4.3.1 Psychoedukation . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 W. Kissling 4.3.2 Patientenaufklärung. . . . . . . . . . . . . . . 187 J. Bäuml 4.4 Partizipation, Integrierte Versorgung . . . . . . . . . . . . 199 W. Kissling und J. Hamann 5. Methodik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 5.1 Klinische Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . 215 T. Reum und K. Broich 5.2 Ratingskalen und Interviews in der Psychopharmakotherapie . . . . 227 R.-D. Stieglitz 5.3 Systematische Reviews und Metaanalysen und ihre Bedeutung in der Bewertung von Psychopharmaka . . . 245 S. Leucht VIII Inhaltsverzeichnis 5.4 Wirksamkeitsnachweis/ Placeboproblematik . . . . . . . . . . . . . . . 255 H.-J. Möller und K. Broich 5.5 Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 M. Linden 6. Pharmakokinetik . . . . . . . . . . . . . . . . 289 6.1 Allgemeine Grundlagen . . . . . . . . . . . 289 W. E. Müller, C. Hiemke und P. Baumann 6.2 Spezielle Pharmakokinetik . . . . . . . . . 305 W. E. Müller, C. Hiemke und P. Baumann 6.3 Therapeutisches Drug-Monitoring . . 313 B. Pfuhlmann, J. Deckert und C. Hiemke 6.4 Pharmakogenetik . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 P. Baumann 7. Nomenklatur, Einteilung von Psychopharmaka . . . . . . . . . . . . . 353 G. Laux 8. Pharmakoepidemiologie . . . . . . . . . . 369 J. Fritze 9. Unerwünschte Wirkungen/ Nebenwirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 D. Degner, R. Grohmann und E. Rüther 10. Interaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 C. Hiemke 11. Kombinationen von Psychopharmaka . . . . . . . . . . . . . 425 Th. Messer, C. Tiltscher und M. Schmauß 12. Kontrolluntersuchungen unter Therapie mit Psychopharmaka. . . . . 451 Ch. Stuppäck, Ch. Geretsegger und Ch. Egger 13. Psychopharmaka und Lebensqualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 D. Naber, M. Bullinger und A. Karow 14. Psychopharmaka und Fahrtüchtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 A. Brunnauer und G. Laux 15. Psychopharmakotherapie bei Kindern und Jugendlichen . . . . . . . . 483 C. Mehler-Wex und J. M. Fegert 16. Psychopharmaka in Schwangerschaft und Stillzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 E. M. Meisenzahl 17. Psychopharmaka in Geriatrie und Gerontopsychiatrie . . . . . . . . . . . . . . . 521 H. Förstl, M. M. Lautenschlager, N. T. Lautenschlager und G. Laux 18. Die medikamentöse Therapie von Missbrauch und Abhängigkeiten (Tabak, Alkohol und illegale Drogen). . . . . . . . . . . . . . 537 O.-M. Lesch, W. Platz, M. Soyka und H. Walter 19. Gesundheitsökonomische Bewertungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 R. Dodel, U. Siebert und J. Wasem 20. Kombinierte Pharmako- und Psychotherapie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 G. Sachs und H. Katschnig 21. Rechtliche Grundlagen der Behandlung (Einwilligung und Ersatzeinwilligung). . . . . . . . . . . . . . . 589 N. Nedopil 22. Qualitätsmanagement, Leitlinien: Entwicklung und Implementierung von Leitlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 B. Janssen, R. Menke und W. Gaebel Autorenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Sachverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 1 Grundbedingungen der Psychopharmakotherapie H. Hinterhuber und E. A. Deisenhammer „Das letzte und höchste Ziel aller Forschung ist die Bekämpfung der Krankheiten.“ Emil Kraepelin 1.1 Einführung In den letzten zwei Jahrzehnten haben psychopharmakologische Therapiestrategien einen beeindruckenden Entwicklungsschub vollzogen. Die derzeitige Situation ist durch folgende Gegebenheiten gekennzeichnet: Das ärztlich-medikamentöse Armamentarium wurde und wird durch einen Anstieg neu zugelassener Arzneimittel immer mehr erweitert. Dies führt allerdings – als unerwünschte und aus ärztlicher Sicht unbefriedigende Begleiterscheinung – zunehmend dazu, dass ältere, durchaus verdiente Präparate, die bei Therapieresistenz oder als intramuskuläre Depot-Antipsychotika im ärztlichen Alltag durchaus noch ihren Stellenwert haben, aus Rentabilitätsgründen von den Herstellerfirmen vom Markt genommen werden. Es finden zunehmend Medikamente, die bereits in der somatischen Medizin zugelassen sind (beispielsweise Antikonvulsiva), eine Indikation im Rahmen psychischer Störungen. Mit neuen Substanzgruppen können die für die Behandlung psychischer Erkrankungen bedeutsamen Neurotransmittersysteme und deren prä- und postsynaptische Rezeptoren – mittlerweile unter weitgehender Ausschaltung der nicht gewünschten Aktivierung anderer, vorwiegend nebenwirkungsrelevanter Transmitter – gezielter stimuliert beziehungsweise blockiert werden. Damit stehen nun für die Behandlung der Schizophrenie sowie der affektiven Störungen Medikamente zur Verfügung, die bei meist gleicher Wirkung ein deutlich günstigeres Nebenwirkungsprofil gegenüber den „alten“ Substanzen aufweisen. In der Demenzbehandlung wurden mit der Hemmung der Acetylcholinesterase und der Blockade der NMDA-Rezeptoren erstmalig spezifische Wirkansätze entdeckt. Die überwiegende Mehrzahl der neu eingeführten Substanzen basiert noch auf dem Paradigma einer Neurotransmitter-Dysbalance als biologisches Korrelat psychiatrischen Krankseins. Parallel dazu wurden jedoch – teils unabhängig, teils in Ergänzung dazu – neue Zugänge 2 der Beeinflussbarkeit des Zentralnervensystems gefunden oder zumindest angedacht. Klinischepidemiologische Forschung, neuroendokrinologische und molekularbiologische Erkenntnisse tragen dazu bei, die Entstehung psychischer Krankheiten zunehmend besser zu verstehen und neue therapeutische Optionen zu eröffnen. So haben, um nur ein Beispiel zu nennen, die Beobachtungen eines späteren Erkrankungsbeginns schizophrener Psychosen bei Frauen den Zusammenhang mit dem Östrogen-System zu einem Forschungsfokus gemacht (Häfner et al. 1998; Riecher-Rössler et al. 2003, 2005). Inwieweit ein antipsychotischer Therapieansatz mit Östrogenen allerdings tatsächlich Eingang in den klinischen Alltag finden wird, wird – auch angesichts der zunehmend effizienteren Forschung zur Arzneimittelsicherheit – die Zukunft zeigen (Chua et al. 2005). In der Depressionsforschung könnte die Hypothese der frühkindlichen, chronischen oder rezidivierenden Stress-Belastung mit Autonomisierung der primär Stimulus-gesteuerten Cortisol-Ausschüttung und nachfolgender Störung des Serotonin-Haushaltes eine Art „missing link“ zwischen den (tiefen-)psychologischen Postulaten frühkindlicher Traumatisierung und korrespondierenden biologischen Vorgängen auf Rezeptor-Ebene darstellen (Van Praag 2005). Entsprechend werden antagonistisch am Corticotropin-Releasing-Hormon-Rezeptor wirkende Substanzen bereits in Studien auf ihre antidepressive Potenz untersucht (Baldwin und Thompson 2003). Ein MelatoninAgonismus oder ein Substanz-P-Antagonismus stellen weitere Beispiele für die Erweiterung und Ergänzung der Monoaminmangel-Hypothese für depressive Erkrankungen dar. Die Implosion des Dogmas von der Unfähigkeit von Nervenzellen, sich nach der Geburt noch weiter teilen und vermehren zu können, hat für das Verständnis der Entstehung, aber auch der therapeutischen Beeinflussbarkeit psychischer Krankheiten neue Wege bereitet. Im Laufe der letzten Jahre konnte zunehmend gezeigt werden, dass, zumindest in einigen Hirnarealen, das Potential zur Neubildung von Neuronen auch beim Menschen bis ins Erwachsenenalter gegeben ist. Die hippocampale Neu- 1 Grundbedingungen der Psychopharmakotherapie roneogenese, moduliert durch biologische und psychosoziale Faktoren und damit Ausdruck der Plastizität des zentralen Nervensystems, könnte in absehbarer Zeit die postulierte Störung der Transmitter-Balance als zentrale biologische These depressiver Krankheiten ablösen (Jacobs et al. 2000). Abgesehen von einzelnen Indikationen, in denen primär andere Therapiestrategien zum Einsatz kommen, ist die Psychopharmakotherapie unzweifelhaft die zentrale Säule im multidimensionalen Behandlungsspektrum psychischer Krankheiten. Ebenso unbestritten sind allerdings die immer noch bestehenden Unzulänglichkeiten und Probleme, die mit der medikamentösen Behandlung psychischer Störungen einhergehen. Auch die neueren Antidepressiva und Antipsychotika sind mit einer Reihe von potentiellen Nebenwirkungen belastet. Früher weniger beachtete Medikamenteneffekte, wie etwa das Auftreten sexueller Dysfunktionen, cardiale oder metabolische Nebenwirkungen werden nun systematischer untersucht, was, meist fälschlicherweise, zum Eindruck einer scheinbar größeren Häufigkeit dieser Nebenwirkungen bei den neueren Medikamenten geführt hat (Deisenhammer und Hinterhuber 1999). An den unbefriedigend niedrigen Ansprechraten und den zu langen Latenzzeiten bis zum Eintritt der spezifischen Wirkung eines Medikaments hat sich substantiell noch nichts geändert. Schließlich nimmt die Akzeptanz von Psychopharmaka, deren Natur es ja ist, in die (krankhafte, aber) subjektive Art der Wahrnehmung der Umwelt und in die selbstgesteuerte Interaktion mit der Umgebung einzugreifen (und die damit nicht selten als Korrekturinstrument des individuellen Erlebens und des Ausdrucks erfahren werden), in der Bevölkerung nur langsam zu (Angermeyer und Matschinger 2005). Dies ist eng mit der Stigmatisierung psychischer Krankheiten verbunden. (Gaebel et al. 2006; Meise und Wancata 2006) Ökonomische Faktoren und politische Vorgaben beeinflussen schließlich die ärztliche Verschreibungskultur zunehmend und führen dazu, dass nicht in allen Fällen für den Patienten die beste psychopharmakologische Strategie gewählt werden kann. 3 1.2 Unspezifität der Wirkung von Psychopharmaka Die Beforschung einer Erkrankung und deren therapeutischer Beeinflussbarkeit hängt somit nicht unwesentlich von den wirtschaftlichen Interessen der pharmazeutischen Industrie ab. Der aus der Medizin der Entwicklungshilfe stammende Begriff der „orphan diseases“ (Iribarne 2003) beschreibt Krankheiten, die insgesamt wenig beforscht werden, da sie entweder selten sind oder – wie Malaria, Tuberkulose oder die Chagas-Krankheit – überwiegend Menschen betreffen, für deren Gesundheitsversorgung nur sehr limitierte Finanzmittel zur Verfügung stehen, weshalb eine Investition in eine innovative Therapieforschung keinen großen finanziellen Gewinn verspricht. Innerhalb der Psychiatrie könnte entsprechend von „orphan therapies“ gesprochen werden, wenn man etwa das Ungleichverhältnis von Forschungsarbeiten zum Thema Psychotherapie (und Soziotherapie) im Vergleich zu der Vielzahl von psychopharmakologischen Publikationen betrachtet. Unter den ersten 50 der derzeit 95 wissenschaftlichen Zeitschriften des Fachbereiches „Psychiatry“ des Journal Citation Report, Science Edition, finden sich elf mit dem Begriff „-pharmaco-“ und nur eine mit „-psychotherapy-“ im Titel. Ein Zeitschrift mit „-social-“ im Titel vermisst man gänzlich. Dieses Ungleichgewicht dokumentiert einerseits die Faszination der Psychopharmakologie, andererseits aber auch die Bedeutung der Pharma-Industrie. Nichts aber würde engagierte Psychotherapie-Forscher daran hindern, ihre Erkenntnisse – durchaus auch in hochgerankten Journalen – zu publizieren: Die Psychopharmakologische Forschung scheint jedoch – abgesehen von den zweifellos bestehenden methodologischen Unterschieden – mit deutlich höherer Attraktivität verbunden zu sein. Eine ganze Reihe von „Grundbedingungen“ und Faktoren steuern also Wirksamkeit oder Nicht-Wirksamkeit der Psychopharmakotherapie, viele davon werden implizit in anderen Kapiteln diese Buches behandelt. Hier sollen nun einige grundsätzliche Aspekte der psychiatrisch-pharmakologischen Therapieführung beleuchtet werden. 1.2 Unspezifität der Wirkung von Psychopharmaka Es ist grundsätzlich festzuhalten, dass mit pharmakologischen Therapiestrategien im Wesentlichen keine psychischen Krankheitsentitäten, sondern Symptome, bestenfalls Syndrome behandelt werden. Wir können depressive Stimmung, Ängstlichkeit oder Schlafstörungen positiv beeinflussen, inkohärentes und wahnhaftes Denken reorganisieren helfen, den Abbau von Merkfähigkeit und Konzentration verlangsamen – von einer kausalen Beeinflussung psychischer Morbidität im engeren Sinne kann aber auch mit den neuen psychopharmakologischen Ansätzen noch nicht gesprochen werden. Zum einen liegt dies in der sich erst entwickelnden Darstell- und Nachweisbarkeit psychischer Vorgänge, zum anderen tappen wir mit unseren kausalen Überlegungen zur Entstehung psychischer Erkrankungen – seien sie von biologischer, psychosozialer oder (tiefen)psychologischer Anschauung geprägt – letztlich noch zu einem Gutteil im Dunkeln. Eine Unspezifität der Behandlung ist aber auch bei somatischer Morbidität gegeben: Auch hier werden im wesentlichen Symptome wie Schmerz, Muskelspasmen, spontane synchrone Neuronenentladungen oder Zellentartungen usw. therapiert. In Weiterführung dieser Analogie – und defizitorientierte Denkschemata verlassend – könnte man psychische Symptome, etwa depressive Verstimmtheit, entsprechend den körperlichen „Krankheitszeichen“ Schmerz oder Fieber als physiologische Alarmsignale, als eine Rückmeldung des Organismus über eine „Störung im System“ bzw. eine Überforderung der individuellen Anpassungs- und Bewältigungsmechanismen auffassen. Dann bestünde der erste Schritt zur Kompensation in einer Änderung des Verhaltens: Ein Ausweichen der belastenden Situation und Stressabbau würden dann etwa der Schonhaltung bei Schmerz oder der Bettruhe bei Fieber entsprechen. Erst wenn auf sozialer Interaktion beruhende Verhaltensänderungen (Psychotherapie und physio-/ergotherapeutische Maßnahmen zeigen hier gewisse Analogien) keinen entsprechenden Erfolg bringen, käme eine – symptomatisch wirkende – 4 Medikation zum Einsatz. Aus bekannten Gründen ist jedoch ein solcher Zugang zu kausal versus symptomatischen Veränderungen weder im psychischen noch im körperlichen Bereich realistisch. Schon allein der (in der Bevölkerung immer stärker werdende) Druck auf rasche Funktionswiederherstellung und Symptomeliminierung, verbunden mit einem starken magischen Denken, weist in unserer Kultur derzeit in die entgegengesetzte Richtung. Als Ziel jeder psychopharmakologischen Behandlung sollte nicht nur die Reduktion belastender psychischer Symptome, sondern die Hilfe zur Selbsthilfe und das Empowerment der Betroffenen anvisiert werden: Wesentlich ist die Hilfestellung zur Befähigung des Patienten, seine Lebensumstände selbst oder im Rahmen von sozio- und/oder psychotherapeutischen Anleitungen zu verändern. Auf tierexperimenteller Ebene entspricht dieser Ansatz der Definition von Therapieerfolg beim meist verwendeten Tiermodell für depressive Störungen und antidepressive Behandlung, dem forced-swim-test: Eine Ratte oder eine Maus wird wiederholt in ein mit Wasser gefülltes, glattwandiges Gefäß gegeben und die Zeit gemessen, wie lange sich das Tier durch Schwimmbewegungen gegen das Untergehen wehrt. Frustrierte, „depressiv gemachte“ Tiere geben früher auf, durch die Gabe von Antidepressiva lässt sich die Phase des (Über-) Lebenskampfes deutlich verlängern. Der Begriff „Wirk-Unspezifität“ von Psychopharmaka bezieht sich einerseits darauf, dass ähnliche Syndrome verschiedener Genese, die zum Teil als recht unterschiedliche Krankheitsentitäten definiert werden, mit den gleichen Medikamenten behandelt werden, andererseits auf die Beeinflussbarkeit unterschiedlicher Symptomatiken durch dieselben Substanzen. Wir setzen Antidepressiva erfolgreich nicht nur bei der uni- wie bei der bipolaren depressiven Episode (bei letzterer zumindest in Europa) ein, sondern auch beim postremissiven depressiven Erschöpfungszustand, der Dysthymie oder der depressiven Anpassungsstörung. Gleichzeitig haben sich einige Vertreter dieser Substanzklasse bei so unterschiedlichen Erkrankungen wie der Sozialphobie, der Panikstörung, der Zwangsstörung, der Bulimie oder dem chroni- 1 Grundbedingungen der Psychopharmakotherapie schen Schmerzsyndrom als wirksam erwiesen. Atypische Antipsychotika wirken nicht nur bei der Schizophrenie, sondern auch bei der Manie und bei aggressivem Verhaltenssymptomen im Rahmen dementieller Erkrankungen und positionieren sich derzeit gerade in der Depressionsbehandlung. Die „Wirk-Unspezifität“ von Psychopharmaka spielt sich aber auch auf der molekularen Ebene ab. Heute sind etwa 80 (zumindest potentielle) Neurotransmitter mit einer Vielzahl von Rezeptoren bekannt. In den präklinischen und pharmakodynamischen Untersuchungen an neuen Medikamenten wird jedoch der Focus meist auf die wenigen, als relevant bekannten Transmittersubstanzen gesetzt. Inwieweit gleichzeitig Ko-Transmitter (v. a. Neuropeptide) die postsynaptischen intrazellulären Mechanismen beeinflussen und damit Anteil an der klinischen Wirkung eines Psychopharmakons haben, ist in vielen Fällen noch unbekannt. Immerhin konnten wir in den letzten drei Jahrzehnten die Entwicklung von den an einer Vielzahl von Rezeptoren bindenden „dirty drugs“ (Trizyklische Antidepressiva oder Clozapin) hin zu rezeptorbiologisch sehr spezifischen Substanzen erleben. Escitalopram beispielsweise scheint fast ausschließlich am Serotonin-Transporter aktiv zu sein (Sánchez et al. 2003). 1.3 Eine fundierte Psychopathologie als Grundbedingung psychopharmakotherapeutischen Handelns Nancy Andreasen ist überzeugt, dass das Fehlen psychopathologischer Kenntnisse in der Psychiatrie zwangsläufig zu einem Sistieren des neurowissenschaftlichen Fortschrittes führt und somit auch die Entwicklung der Psychopharmakologie hemmt (Andreasen 1998). Sie konfrontierte die Psychiater mit dem Vorwurf, psychopathologische Kenntnisse und Fähigkeiten verloren zu haben. Vehement beklagte sie eine bedrohliche Entwicklung innerhalb der Psychiatrie, wonach „das Erheben einer umfassenden Krankengeschichte, die auch Informatio- 5 1.4 Evidence-based medicine nen über die Familie, über soziale Beziehungen und über personale Interessen – also all jene Dinge, die den Patienten zu einem einmaligen Individuum machen – enthält, nur reine Zeitverschwendung sei. Stattdessen solle die psychiatrische Anamnese nur aus einer Symptomcheckliste bestehen, die in einen Computer eingegeben werden kann und dann als Basis für die Gewinnung einer DSM-Diagnose herhält“ (Andreasen 2002). Die Operationalisierungsund Standardisierungssysteme der WHO und der APA haben in der Tat psychopathologisches Interesse und Denken in den Hintergrund gedrängt. Skalen, Merkmalskataloge und Inventarlisten können psychopathologisches Wissen und Fragen nicht ersetzen. Psychopathologie ist stets mehr als eine „Sammelbezeichnung für die Summe symptomatologischer Auffälligkeiten, die per Skalen erhältlich sind,“ (Saß 2003) sie ist jene Wissenschaft, die der Psychiatrie als einer medizinischen Disziplin ihr begriffliches Handwerkszeug und ihr methodisches Rüstzeug liefert: Psychiater benötigen für ihre gezielten psychopharmakotherapeutischen Maßnahmen eine Ordnung des Beschreibbaren, eine Sorgfalt des Beschreibens und eine Genauigkeit der Begriffsverwendung (Scharfetter 2002). Die Psychopathologie sieht den Menschen, der in seinen lebensgeschichtlichen und soziokulturellen Zusammenhang als krank bezeichnet wird, stets als Teil eines gesellschaftlichen Kontextes mit einer Vielzahl von lebendigen Wechselbeziehungen, nie wird er isoliert betrachtet. Eine exakte beschreibende Psychopathologie ist immer die Basis für eine einfühlende, verstehende und letztendlich Erfolg versprechende therapeutische Arbeit. (Scharfetter 2002; Hinterhuber 2006) Neurowissenschafter glauben heute, durch ihre Methodik eine „objektive“, „experimentelle“ oder „konnektionistische Psychopathologie“ begründen zu können, die die „subjektive Psychopathologie“ zu ersetzen in der Lage wäre, die sich „nur“ auf die Innenperspektive des Menschen bezieht (Jacobs und Thome 2003). Naturwissenschaftliche Reduktionismen, die die in der Ersten-Person-Perspektive subjektiv erfahrenen und erlebten mentalen Zustände nicht berücksichtigen, können aber niemals als Basis einer Diagnostik und erfolgreichen psychopharmakologischen und psychosozialen Therapie psychisch leidender Menschen dienen. Auch sind beispielsweise Endophänotypen wohl relevant für die Darstellung der molekularen Ätiopathogenese, sie sind aber kein Ersatz einer psychopathologisch begründeten Diagnose. Selbst fundierte Neurowissenschafter wie Fuchs sehen in den operationalen Definitionen und diagnostischen Algorithmen durch deren reduktionistische Tendenz die ganzheitliche, gestalthafte Erfassung des Menschen und dessen Erkrankungen in Frage gestellt (Fuchs 2003). Derzeit bemühen sich aber nicht wenige Hirnforscher zunehmend, Phänomenologie und Psychopathologie mit Molekulargenetik und den bildgebenden Verfahren in Verbindung zu bringen. Psychopathologie und Phänomenologie müssen sich in der Tat in permanenter Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der kognitiven Neurowissenschaften fort- und weiterentwickeln. Auch braucht die klinische Psychopathologie verfeinerte theoretische Konstrukte. Neben psychologischen Konstrukten und pharmakologischen Tiermodellen sind es neuronale Netzwerkmodelle, die die psychopathologische Forschung weiterhin befruchten werden (Spitzer 1997). Eine empirisch arbeitende, differenzierte Psychopathologie bleibt die Grundvoraussetzung für jede seriöse und somit auch erfolgreiche psychiatrische Forschung und Therapieplanung, sie darf nicht auf ein Instrument der Klassifikationsforschung und der Verfeinerung der operationalisierten Diagnostik reduziert werden: Eine differenzierte Psychopathologie ist immer die Basis jeder psychopharmakologischen Intervention. 1.4 Evidence-based medicine Obwohl viele der grundlegenden Entwicklungen in der Geschichte der Psychopharmakotherapie auf mehr oder weniger zufälligen Entdeckungen durch Einzelforscher beruhen (Hinterhuber 2005) oder aus Kleinstlabors stammen, sind richtungsweisende Neuentwicklungen in Zu- 6 kunft wohl nur noch aus den großen Forschungsabteilungen, vorwiegend der pharmazeutischen Konzerne zu erwarten. Dies liegt nicht nur an dem dafür notwendigen Zusammenspiel von präklinischer und klinischer Forschung, sondern auch an den Anforderungen von FDA, EMEA und den nationalen Behörden für die Zulassung eines neuen Medikaments. Für die dazu notwendigen aufwändigen Studien fehlt in vielen Fällen die entsprechende Finanzierung aus öffentlichen Mitteln. Für die Pharma-Industrie, die in der Lage ist, solche Studien zu sponsern (bzw. in den meisten Fällen überhaupt erst initiiert), stehen aber – neben einem jeweils ins Treffen geführten selbstgestellten humanistischen Auftrag – ökonomische Interessen naturgemäß im Vordergrund. Nicht immer sind die ärztlichethischen Grundsätze des „primum nil nocere“ in Therapie und Forschung mit den Zielen und methodischen Abläufen Industrie-gesponserter Studien spannungsfrei zu vereinen. Die randomisiert-kontrollierte, doppelblind durchgeführte Wirksamkeits-Studie mit ausreichender Fallzahl wird heute allgemein als GoldStandard in der Evaluierung der therapeutischen Potenz eines neuen Arzneimittels angesehen. Mit diesem operationalisierten Vorgehen können wichtige potentiell konfundierende Faktoren wie eine unbewusste Einflussnahme des Untersuchers, die Erwartungshaltung des Patienten oder statistische Zufälle zumindestens reduziert werden. Dennoch bleiben bei einer zu einseitigen Fokusierung auf Resultate aus der evidence-based medicine – neben der Vernachlässigung des Erfahrungsschatzes klinischer Alltagsarbeit und individueller Beobachtungen – eine Reihe von Fragen auf dem Weg zum besten Einsatz medizinischen Wissens. Einer der Kritikpunkte an der auf prospektiv geplanten, großen Studien beruhenden Generierung von Evidenz äussert sich in der Skepsis, ob diese Studien tatsächlich dem klinischen „real-life“ entsprechen (Zetin et al. 2006). Im Bestreben, eine möglichst homogene (und möglichst wenig komplikationsanfällige) Studienpopulation zu definieren, werden – so die Kritik – neue Arzneimittel an Menschen untersucht, die volljährig, aber auch nicht zu alt sind, möglichst nur eine einzige psychiatrische Diagnose 1 Grundbedingungen der Psychopharmakotherapie haben, nicht suizidgefährdet sind und keine akute körperliche Begleiterkrankung und -medikation haben. Damit sind die so rekrutierten Studienteilnehmer nicht unbedingt repräsentativ für jene Patienten, die später mit den dann zugelassenen Arzneimitteln behandelt werden (Kemmler et al. 2005; Möller und Maier 2007). Die Wirksamkeit eines Psychopharmakons und Relevanz für die tägliche klinische Praxis kann durch die kontrollierten, interventionellen Studien nicht in ausreichendem Ausmaße dargestellt werden. Aus diesen Gründen sind naturalistische Studien für die Beurteilung von Psychopharmaka von großer Bedeutung, da sie wichtige Informationen zu Krankheitsverlauf, Lebensqualität und Prognose psychiatrischer Patienten zu liefern in der Lage sind. Auch der Mangel an Daten zur Wirksamkeit von Medikamenten bei Kindern und Jugendlichen und der daraus resultierende off-label-use von Psychopharmaka in dieser Population oder die heftig diskutierte Frage, ob Antidepressiva nun Suizidalität – parallel zu den anderen depressiven Symptomen – reduzieren oder doch eher Suizidgedanken induzieren (Brent 2007; Hegerl 2007), rühren unter anderem von den beschriebenen Studien-inhärenten Einschränkungen her. Wichtige neue Erkenntnisse und Einsichten haben in den letzten Jahren zu einer etwas wohlwollenderen Einschätzung des oftmals als etwas anrüchig empfundenen und mit dem Stigma des „Patientenbetruges“ assoziierten Placebo-Effektes geführt. Zum einen macht sich zunehmend die Ansicht breit, dass eine, wenn auch pharmakologisch inerte, Substanz, die in 30 und mehr Prozent der Fälle eine klinische Wirkung hervorruft, nicht als unwirksam bezeichnet werden kann. Zum anderen haben sich von Patienten wahrgenommene Effekte auch mittels bildgebender Verfahren darstellen lassen (Mayberg et al. 2002; Wager et al. 2004). Der Placebo-Effekt beruht ganz wesentlich auf dem Glauben des Patienten, dass das verabreichte Medikament wirken wird, auch wenn er, etwa im Rahmen einer klinischen Studie, nach entsprechender Aufklärung darüber informiert ist, dass er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Placebo-Medikation erhalten wird. Ein Placebo-Effekt tritt auch bei der Gabe eines 1.5 Disease-mongering „richtigen“ Medikamentes auf, er ist integraler Bestandteil einer jeder Arzt-Patienten-Beziehung (Deisenhammer und Hinterhuber 2003). Die Möglichkeit für den Patienten, sich durch vertrauensvolle (zumindest teilweise) Abgabe von Verantwortung an den Arzt im Sinne einer Eltern-Übertragung in eine sichere Beziehung zu begeben, und die Zuversicht und Stabilität vermittelnde Haltung des Arztes sind wesentliche Voraussetzungen für die Wirksamkeit jedweden ärztlichen Tuns. Deshalb sollte der Placebo-Effekt als ein an der Oberfläche sich manifestierender Ausdruck dieses speziellen Verhältnisses nicht gering geschätzt und als ein durchaus legitimer Teil einer psychopharmakologischen Behandlung gesehen werden. Eine nicht unwesentliche Gefahr der Fokusierung auf Resultate aus der evidence-based medicine liegt im sogenannten „publication bias“. Selbstverständlich müssen nicht alle Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien veröffentlicht werden, sei es, weil sie nicht interessant oder wissenswert genug erscheinen, sei es, weil sich im nachhinein methodologische Fehler zeigen. Nicht nur wissenschaftliche Unschärfen, sondern auch gravierende ethische Probleme ergeben sich allerdings, wenn Studienergebnisse von neuen Prüfsubstanzen, die den Autoren oder Auftraggebern wirtschaftlich nicht gelegen sind, (weil die geprüfte Substanz sich als nicht wirksam herausstellt) der Öffentlichkeit vorenthalten werden, während „positive“ Untersuchungen sehr wohl publiziert werden. Wiederholt wurde darauf hingewiesen, dass Industrie-assoziierte Studien häufiger als „unabhängige“ Untersuchungen positive Ergebnisse zugunsten der „investigational drug“ erbrachten oder die Ergebnisse tendenziell positiver darstellten (Jørgensen et al. 2006; Etter et al. 2007; Tungaraza und Poole 2007). 1.5 Disease-mongering In den letzten Jahren wird noch ein anderes Phänomen zunehmend kritisch diskutiert: Mit dem Begriff „disease mongering“ (Moynihan et al. 2002) wird das künstliche Aufbauschen von Prävalenzzahlen als Auswuchs der Medikalisie- 7 rung und Pathologisierung von nur grenzwertig krankhaften Symptomen oder überhaupt von physiologischen Zuständen beschrieben. Als wesentlicher Hintergrund des „disease mongering“ ist wohl die damit verbundene Ausweitung der Absatzmärkte für die entsprechenden pharmazeutischen Produkte anzusehen. Neben dem Colon irritabile und dem Restless Legs Syndrom werden aus der psychiatrischen Diagnosenpalette vor allem das Hyperkinetische Syndrom (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD; Polanczyk et al. 2007) mit Häufigkeitszahlen bis zu 18,2 % (Smalley et al. 2007) sowie auch die Sozialphobie genannt. Gerade bei letzterer scheint die Abgrenzung zwischen weit verbreiteten Gefühlen von Unwohlbefinden und Scheuheit in bestimmten sozialen Situationen und einer tatsächlichen, mit „deutlicher Beeinträchtigung der Lebensführung“ und „erheblichem Leiden“ (DSM-IV) einhergehenden Störung schwierig zu sein. Lang und Stein (2001) weisen auf die extremen Unterschiede in den Prävalenzzahlen der Sozialphobie hin: 1,9 % bis 18,7 %, je nachdem, ob die Symptomatik „marked interference“ oder „moderate interference or distress“ hervorgerufen hatte. Oft betreffen die diskrepanten Angaben der publizierten exorbitanten Prävalenzzahlen und den im klinischen Alltag beobachteten Häufigkeiten gerade jene Störungen, für die rezent ein medikamentöser Therapieansatz entwickelt worden ist. Selbstverständlich sollen jene Betroffenen, die aufgrund des Krankheitsbildes tatsächlich unter starkem Leidensdruck stehen, die optimale Therapie erhalten. Ob die pharmakologische Behandlung von fast 20 % der Bevölkerung wegen Unruhe oder sozialer Ängstlichkeit notwendig und erstrebenswert ist oder ob sich hier (ähnlich wie bei bestimmten sexuellen Verhaltensweisen) nicht eine gewisse LifestylePharmako-Mentalität manifestiert, die auf ein medikamentös gesteuertes Multi-Funktionieren abzielt, sei dahingestellt. Es ist zumindest aus ärztlich-ethischer Sicht wichtig, sich der sinnvollen und vertretbaren Grenzen bewusst zu sein, die pharmakologisch zu behandelnden Störungen definieren. Um einen eventuell falschen Eindruck zu vermeiden, ist es bei öffentlichen Meinungsäusserungen und 8 bei Therapieempfehlungen unerlässlich, dass vor allem in der klinischen Forschung tätige Ärzte transparent ihre eigenen wissenschaftlichen Interessen und ihre möglichen finanziellen Verknüpfungen mit der pharmazeutischen Industrie mit großer Offenheit darlegen (Dear und Webb 2007). 1.6 Ausblick Integrativer Bestandteil jeder psychiatrischen Therapie ist neben der optimalen psychopharmakologischen Einstellung die Einbeziehung der sozialen und psychologischen Dimension des Patienten. Grundlegend für den therapeutischen Erfolg ist die Vermittlung einer Gesundungs- und Hoffnungsperspektive: Die Gesundung unserer Patienten ist nicht nur Folge der Verordnung effizienter und möglichst nebenwirkungsfreier Medikamente, sondern – darauf aufbauend – das (Wieder-)Einüben von sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten, der Aufbau von Vertrauen und Verständnis sowie die Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation und die Stärkung der Frustrationstoleranz. Alle diese Faktoren werden heute mit dem Begriff „Recovery“ umschrieben. (Schrank und Amering 2007) „Recovery“ ist eine Antwort auf die oft überbetonte neurowissenschaftliche Sicht der derzeitigen Psychiatrie, die sich bemüht, durch Neuroimaging-Verfahren die Betrachtung des Patienten von außen zu optimieren, dabei jedoch die individuelle, subjektive Sichtweise der Betroffenen außer Acht lässt. Der Weg zur Gesundung ist dann erleichtert, wenn sich eine optimale psychopharmakologische Betreuung mit einer humanistischen Begleitung des Patienten verbindet, die diesen auch mit allen seinen Bedürfnissen und Einschränkungen wertschätzt. 1 Grundbedingungen der Psychopharmakotherapie Literatur ANDREASEN N (1998) Understanding Schizophrenia: a silent spring (Editorial) Am J Psychiatry 155: 167–169 ANDREASEN N (2002) Brave New Brain – Geist, Gehirn, Genom. Springer-Verlag Berlin ANGERMEYER MC, MATSCHINGER H (2005) Have there been any changes in the public‘s attitudes towards psychiatric treatment? Results from representative population surveys in Germany in the years 1990 and 2001. Acta Psychiatr Scand 111: 68–73 BALDWIN D, THOMPSON C (2003) The future of antidepressant pharmacotherapy. World Psychiatry 2: 3–8 BRENT D (2007) Antidepressants and suicidal behavior: cause or cure? Am J Psychiatry 164: 989–991 CHUA WL, DE IZQUIERDO SA, KULKARNI J, MORTIMER A (2005) Estrogen for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev (4): CD004719 DEAR JW, WEBB DJ (2007) Disease mongering – a challenge for everyone involved in healthcare. Br J Clin Pharmacol 64: 122–124 DEISENHAMMER EA, HINTERHUBER H (1999) Langzeitbehandlung depressiver Erkrankungen. Wien Med Wochenschr 149: 515–519 DEISENHAMMER EA, HINTERHUBER H (2003) Placebokontrollierte Antidepressiva-Studien. Überlegungen zur Frage der ethischen Beurteilung. Fortschr Neurol Psychiat 71: 243–248 ETTER JF, BURRI M, STAPLETON J (2007) The impact of pharmaceutical company funding on results of randomized trials of nicotine replacement therapy for smoking cessation: a meta-analysis. Addiction 102: 815–822 FUCHS T (2003) The Challenge of Neuroscience: Psychiatry and Phenomenology Today. Psychopathology 35 GAEBEL W, ZÄSKE H, BAUMANN AE (2006) The relationship between mental illness severity and stigma. Acta Psychiatr Scand 113(suppl 429): 41–45 HÄFNER H, AN DER HEIDEN W, BEHRENS S et al. (1998) Causes and consequences of the gender difference in age at onset of schizophrenia. Schizophr Bull 24: 99–113 HEGERL U (2007) Antidepressiva und Suizidalität. Nervenarzt 78: 7–14 HINTERHUBER H (2005) Laudatio auf Roland Kuhn. Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie 156: 266–267 HINTERHUBER H (2006) Stellenwert der Psychopathologie. Gegenwärtige Bedeutung – zukünftige Entwicklung. Die Psychiatrie 4: 241–242 Literatur IRIBARNE A (2003) Orphan diseases and adoptive initiatives. JAMA 290: 116 JACOBS BL, PRAAG H, GAGE FH (2000) Adult brain neurogenesis and psychiatry: a novel theory of depression. Mol Psychiatry 5: 262–269 JACOBS KA, THOME J (2003) Zur Freiheitskonzeption in Jaspens‘ Psychopathologie. Fortsch Neurol Psychiat 7: 509–516 JØRGENSEN AW, HILDEN J, GØTZSCHE PC (2006) Cochrane reviews compared with industry supported metaanalyses and other meta-analyses of the same drugs: systematic review. BMJ 333: 782 KEMMLER G, HUMMER M, WIDSCHWENDTER C, FLEISCHHACKER WW (2005) Dropout rates in placebo-controlled and active-control clinical trials of antipsychotic drugs: a meta-analysis. Arch Gen Psychiatry 62: 1305–1312 LANG AJ, STEIN MB (2001) Social phobia: prevalence and diagnostic threshold. J Clin Psychiatry 62 (suppl 1): 5–10 LAUBER C, RÖSSLER W (2004) Empowerment: Selbstbestimmung oder Hilfe zur Selbsthilfe. In: Rössler W. (Hrsg.) Psychiatrische Rehabilitation, 146–156; Springer, Berlin Heidelberg New York MAYBERG HS, SILVA JA, BRANNAN SK et al. (2002) The functional neuroanatomy of the placebo effect. Am J Psychiatry 159: 728–737 MEISE U, WANCATA J (2006) „Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit.“ Die Europäische ministerielle WHO-Konferenz für Psychische Gesundheit; Helsinki 2005. Neuropsychiatrie 20: 151–154 MEISE U, SULZENBACHER H, HINTERHUBER H (2001) Das Stigma der Schizophrenie: Versuche zu dessen Überwindung. Fortschr Neurol Psychiat 69, 2: 75–80 MOYNIHAN R, HEATH I, HENRY D (2002) Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering. BMJ 324: 886–891 MÖLLER HJ, MAIER W (2007) Probleme der „evidencebased medicine“ in der Psychopharmakotherapie. Nervenarzt 78: 1014–1027 POLANCZYK G, DE LIMA MS, HORTA BL et al. (2007) The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. Am J Psychiatry 164: 942–948 9 RIECHER-RÖSSLER A (2003) Estrogens and schizophrenia. Current Opinion in Psychiatry 16: 187–192 RIECHER-RÖSSLER A (2005) Estrogens and Schizophrenia. In: Bergemann N, A. Riecher-Rössler: Estrogen Effects in Psychiatric Disorders. Springer, Wien RÖSSLER W, LAUBER C (2004) Psychiatrische Rehabilitation – vom Behinderungsmodell zum Empowerment. In Rössler W. (Hrsg.) Psychiatrische Rehabilitation, 1–4; Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York SÁNCHEZ C, BERGQVIST PB, BRENNUM LT et al. (2003) Escitalopram, the S-(+)-enantiomer of citalopram, is a selective serotonin reuptake inhibitor with potent effects in animal models predictive of antidepressant and anxiolytic activities. Psychopharmacology (Berl) 167: 353–362 SASS H (2003) Psychopathologie im Wandel der Zeit. Der Nervenarzt 74: 1–2 SCHARFETTER CH (2002) Allgemeine Psychopathologie – Eine Einführung. Thieme Verlag SCHRANK B, AMERING M (2007) „Recovery” in der Psychiatrie. Neuropsychiatrie 21, 45–50 SMALLEY SL, MCGOUGH JJ, MOILANEN IK et al. (2007) Prevalence and psychiatric comorbidity of attentiondeficit/hyperactivity disorder in an adolescent Finnish population. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 46: 1575–1583 SPITZER M (1997) Neuronale Netzwerke und Psychopathologie. Nervenarzt 68: 21–37 TUNGARAZA T, POOLE R (2007) Influence of drug company authorship and sponsorship on drug trial outcomes. Br J Psychiatry 191: 82–83 VAN PRAAG HM (2005) Can stress cause depression? World J Biol Psychiatry 6 (Suppl.2): 5–22 WAGER TD, RILLING JK, SMITH EE et al. (2004) Placebo-induced changes in fMRI in the anticipation and experience of pain. Science 303: 1162–1167 WORLD HEALTH ORGANIZATION (2001) International classification of functioning, disability and health: ICD, World Health Organization Geneva ZETIN M, HOEPNER CT, BJORNSON L (2006) Rational antidepressant selection: applying evidence-based medicine to complex real-world patients. Psychopharmacol Bull 39: 38–104 2 Historischer Abriss: Geschichte der Psychopharmaka R. Tölle und H. Schott Wie weit reicht die Geschichte der Psychopharmaka zurück, wie lässt sie sich periodisieren, welche epochalen Wendepunkte können wir ausmachen? Die Beantwortung dieser Fragen hängt vom Verständnis dessen ab, was wir unter einem „Psychopharmakon“ verstehen. Die griechischen Wörter psyché und phármakon betreffen wissenschafts- und kulturgeschichtlich schillernde Begriffe, die im Deutschen „Seele, (Atem)Hauch, Schmetterling“ bzw. „Gift, Droge, Arznei“ bedeuten. Psychopharmakon wäre wörtlich als „Seelenarznei“ (lat. medicina animae) zu verstehen. Als Psychopharmaka wären demnach all jene Mittel anzusehen, die kranke Seelen zu heilen und schwache zu stärken vermögen. Hier findet sich bereits in der Antike ein ganzes Arsenal unterschiedlicher Mittel: religiöse, magische, philosophische, rhetorische – und nicht zuletzt auch medizinische, insbesondere diätetische. Offenbar taucht das Wort „Psychopharmakon“ vereinzelt jedoch erst im Mittelalter auf, freilich nicht im medizinischen, sondern im religiösen Zusammenhang. In dieser Ausrichtung erschien 1548 eine Sammlung von Trost- und Sterbegebeten unter dem Titel: „Psychopharmacon, hoc est: medicina animae“, die von Reinhardus Lorichius aus Hadamar herausgegeben wurde. (Vgl. Hall, 1997, S. 13; Hippius 1986) Diese frühere Assoziation von „Psychopharmakon“ und Ars moriendi, der Sterbekunst, ist bemerkenswert. Obwohl wir in diesem Beitrag vor allem die Geschichte der Psychopharmaka nach heutigem Verständnis – ausgehend von der Entwicklung der Neuroleptika in den 1950er Jahren (siehe unten) – ins Auge fassen wollen, lohnt sich ein Rückblick in die fernere Vergangenheit. Hierbei geht es weniger um die affirmative Feststellung des wissenschaftlichen Fortschritts, als vielmehr um gedankliche Anregungen für die eigene Theorie und Praxis, welche wir unter Umständen aus historischen Quellen schöpfen können. 2.1 Heilmittel für die Seele: Zur Vorgeschichte der Pharmakopsychiatrie Welchen Stellenwert nimmt das Arzneimittel in der antiken Heilkunde ein? Der römische Enzyklopädist Celsus (1. Jh. n. Chr.) formulierte in seiner Schrift De medicina (Prooemium, 9) drei Techniken antiker Heilkunst: „Erst die Diäetetik, dann die Arzneimittellehre und schließlich 12 2 Historischer Abriss: Geschichte der Psychopharmaka Abbildung 2.1: „Die Heilung der zehn Aussätzigen und der dankbare Samariter“; Codex aureus von Echternach (1020–1030); Deutsches Nationalmuseum Nürnberg. Aus J. Neumann, 1996, pp 91 Harenberg die Chirurgie“1. Damit sind bereits die drei Grunddisziplinen der Medizin, drei verschiedene Ansätze der Therapie angedeutet, wie sie auch heute noch erkennbar sind: Psychotherapie (Psychiatrie im buchstäblichen Sinn), bei der das gesprochene Wort, innere Medizin, bei der das zu applizierende Medikament und Chirurgie, bei der der körperliche Eingriff, die Operation, im Mittelpunkt steht. In dieser Rangfolge steht das phármakon also zwischen Psychotherapie und Chirurgie. 2.1.1 Religiöse und magische Heilmittel Die Arznei wird am sinnfälligsten dort, wo sie in Form einer stofflichen Substanz vorliegt und vom Kranken entsprechend aufgenommen, eingenommen wird: als Tablette, Zäpfchen, Injektionsflüssigkeit etc. Aber auch quasi nicht-stoffliche Substanzen können als Heilmittel wirken, als ob sie ein stoffliches Arzneimittel wären. Hierzu zählen geistige Inhalte, Vorstellungen, Worte, die von einer heilenden göttlichen Instanz oder 1 Originaltext: „Primam Διαιτητικήν Φαρμακευτικήν tertiam Χειρουργίαν“. secundam einer entsprechend wirksamen philosophischen Lehre ausgehen. In der Religions- und Geistesgeschichte ist dies in den unterschiedlichen Kulturkreisen dokumentiert. Ein Beispiel wäre das eingangs erwähnte Tröstungsbuch „Psychopharmakon“, das sich auf klassische antike Autoren wie Seneca beruft. In der christlichen Tradition erlangte die Heilung durch den Geist Gottes, durch die Gegenwart und die gesprochenen Worte von Jesus Christus zentrale Bedeutung. Christus medicus als „großer Arzt“, „Heiland“, wurde zum Leitbild der religiösen Heilkunde im christlichen Abendland. Wenngleich sich diese religiöse Heilkunde auf alle Krankheiten und Leiden der Menschen bezog, hatte sie zu psychischen Störungen eine besondere Affinität. Die vier Evangelisten berichten, wie Christus u. a. Gelähmte und Blinde durch seine Anwesenheit oder durch Berührung von ihren Leiden befreit hat. Was hier beschrieben wird und in erster Linie theologisch zu verstehen ist, entzieht sich der historischen Analyse, gehört aber zum christlichen Glaubensbestand. Die Bibel wurde zur „großen Hausapotheke der Menschheit“ (Heinrich Heine). Unter medizinhistorischem Aspekt ist festzuhalten, dass Christus die Exorzismus-Rituale bei 2.1 Heilmittel für die Seele: Zur Vorgeschichte der Pharmakopsychiatrie denjenigen anwendet, deren Erkrankung er als Besessenheit begreift: „Fahre aus, du unsauberer Geist, von dem Menschen! [...] Und es war daselbst an den Bergen eine große Herde von Säuen auf der Weide. Und die Teufel baten ihn alle und sprachen: ‚Laß uns in die Säue fahren!‘ Und alsbald erlaubte es ihnen Jesus. Da fuhren die unsauberen Geister aus und fuhren in die Säue; und die Herde stürzte sich von dem Abhang ins Meer [...].“ (Mk 5, 8 u. 11–13) Heilen wurde nun zu einem christlichen Missionsauftrag, zum Handeln in der Nachfolge Christi. Diese „Imitatio Christi“ stand in der religiösen Heilkunde des Abendlandes im Mittelpunkt. Der segnende und exorzierende „Christus medicus“ wurde zu einer beliebten Gestalt der kirchlichen Kunst (z. B. Echternacher Evangelienbuch). (Vgl. Neumann, 1996) Psychotherapie lässt sich in dieser Perspektive als eine säkulare Form der „Heilung durch den Geist“ (Zweig, 1931) verstehen, als eine Nutzung der „Heilkraft“ der Suggestion (Bernheim 1888) mit Hilfe unterschiedlicher Methoden. Bernheims Schlüsselsatz: „Das Wort allein genügt“ erinnert an religiöse Traditionen, gerade auch im Umgang mit dem Geisteskranken. Magische Arzneimittel weisen eine enge Verwandtschaft mit religiösen auf: Denn ihre naturphilosophische Begründung verweist in der Regel auf den göttlichen Ursprung der Natur. Einer der wirkmächtigsten Gestalten der neuzeitlichen Medizin- und Wissenschaftsgeschichte, der sich der magischen Medizin verschrieben hatte, war Paracelsus. Am Beispiel der Anwendung der Korallen lässt sich zeigen, wie die magischen Heilmittel u. a. auch gegen (aus unserer heutigen Sicht) psychiatrische Störungen wirken. Die roten „schönen“ Korallen sind nach Paracelsus – im Unterschied zu den dunkel gefärbten (braunen oder schwarzen) – heilkräftig. In seiner Schrift „Herbarius“ legt er ausführlich dar, wie sie gegen „fantasei“ (verführerische Phantasie), „phantasmata“ (Nachtgeister), „spectra“ (Astralkörper Verstorbener) und „melancholei“ (Schwermut) wirken. All diese Krankheiten seien „natürlich“ („aus der natur und nit wider die Natur“) und so wirkten auch die Korallen als natürliche Heilmittel („eins aus natürlichen secre- 13 ten“). Auf den ersten Blick könnte der Eindruck entstehen, als sei hiermit ein spezifisch „psychiatrisches“ Heilmittel angegeben. Wenn man jedoch den gesamten Kontext berücksichtigt, wird deutlich, dass hiervon keine Rede sein kann. Denn die Korallen vertreiben auch Gewitter, Schauer, Hagel und Blitz. Die Natur könne zwar ein „ungewitter machen im himel“, aber zugleich auch „ein beschirmung“ dagegen. (Paracelsus, Ed. Sudhoff, Bd. 2, S. 43) Des Weiteren würden die Korallen auch die „wilden monstra“ austilgen („ein tier, das nit in der zal der geschöpf ist“) und somit monströse Missgeburten verhindern. Sie vertrieben insbesondere den Teufel bzw. seine Geister, die den Menschen umlauern: Denn die roten Korallen, so argumentiert Paracelsus, glichen der Sonne, deren Licht der Teufel fliehe – im Gegensatz zu den braunen Korallen, die dem (dunkleren) Mondschein glichen und die entsprechenden dunklen Geister anzögen (S. 44): Gerade schwangere Frauen, die für Anfechtungen besonders anfällig seien, sollten deshalb rote Korallen tragen. Sie könnten auch alle „Flüsse“ stillen, Gebärmutterflüsse („flüß der muter“), Bauchflüsse, Blutflüsse. Dieses Beispiel macht deutlich, wie die magische Medizin die moderne Einteilung in physische und psychische Störungen und damit auch eine entsprechende psychiatrische Nosologie gleichsam überspringt. 2.1.2 Heilmittel im Sinne von Humoralpathologie und Diätetik Die antike Humoralpathologie (Säfte- bzw. Qualitätenlehre), die erstmals in den hippokratischen Schriften auftauchte, begründete in der abendländischen Medizingeschichte die maßgebliche Krankheitslehre. Nach ihrer umfassenden Kanonisierung durch den griechischen Arzt Galen (2. Jh. n. Chr.) wurde der „Galenismus“ bis weit in die Neuzeit hinein zur dogmatischen (durchaus auch flexiblen) Richtschnur medizinischer Theorie und Praxis. Die Mischung der vier Kardinalsäfte Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim und ihre jeweilige Qualität („Reinheit“) waren ausschlaggebend: Eukrasie (gute Mischung) bedeutete Gesundheit, Dyskrasie (schlechte Mischung) führte zur Krankheit. Psychische Störungen wurden primär als Gallen-