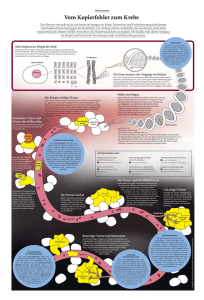

Vom Labor in die Klinik

Werbung