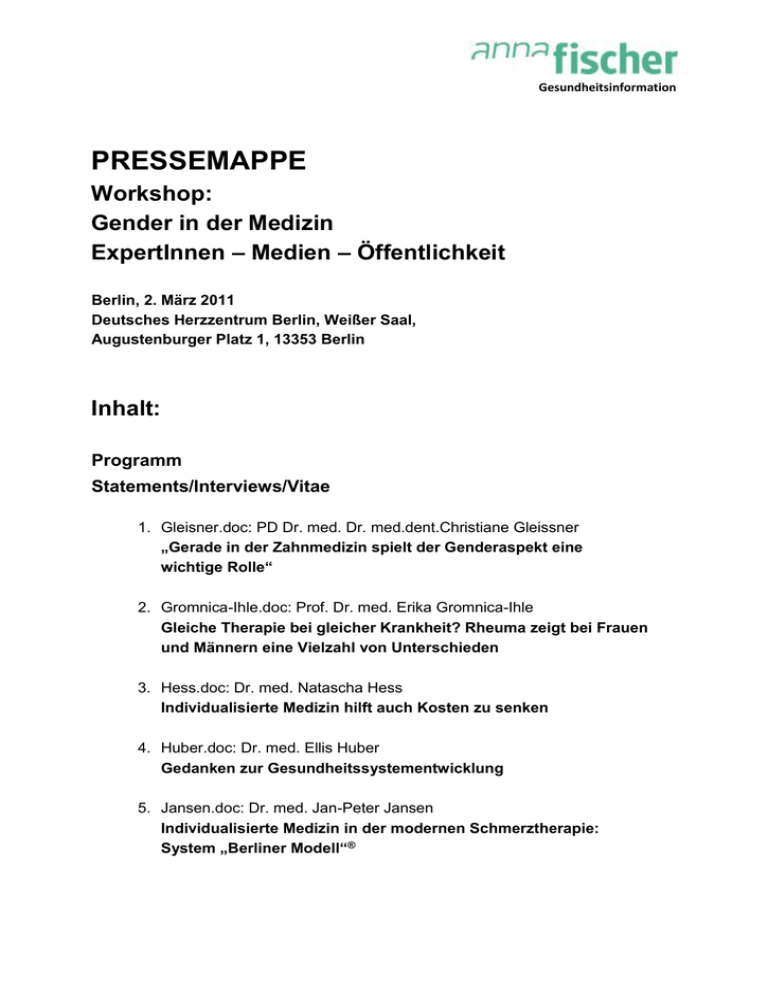

Statements, Beiträge, Interviews in einer Mappe zum

Werbung