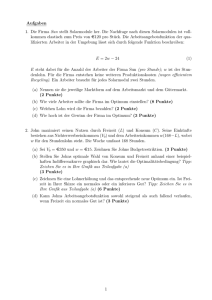

DOC - Kommunistische Literatur

Werbung