Festrede 20 J "Forum Ost-West" 21 9 2012

Werbung

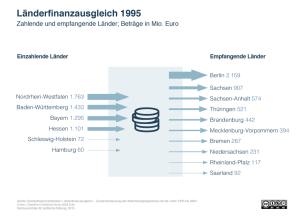

Deutschland, einig Vaterland. Ein Imperativ? Festvortrag zum 20. Jahrestag des Forum Ost-West e.V. Potsdam, den 21. September 2012 Markus Meckel Anrede Ich habe noch die Stimme von Carola Wolf im Ohr, als sie mir am Telefon die Zusage für den heutigen Vortrag abrang. Es war nicht das erste Mal, aber für mich dann doch auch eine besondere Ehre, dass sie mich zu diesem Anlass hier zu Ihnen eingeladen hat, denn es war klar, dass es ein besonderer Tag sein sollte und würde. So kann ich mir auch gut vorstellen, wie es lief, als sie vor 20 Jahren mit Beharrlichkeit die Gründung dieses Forums auf den Weg brachte. Die Begeisterung über die Deutsche Einheit war einiger Ernüchterung gewichen. Die damalige Bundesregierung glaubte, die Vollendung der deutschen Einheit, die staatlich erreicht war, würde zu einem hohen Anteil durch den Markt geregelt. Das Bundesministerium für innerdeutsche Fragen, das erstmalig in seiner Existenz vor der riesigen Herausforderung gestanden hätte, Menschen aus Ost und West wirklich zusammenzuführen, war als eine der wenigen Institutionen im Westen abgewickelt worden. Carola Wolf aber hat es begriffen, dass mit der staatlichen Einheit die gesellschaftliche Aufgabe eigentlich erst beginnt und es vielfacher Bemühungen bedarf. Und sie hat schließlich gemeinsam mit den anderen 7 Gründungsmitgliedern mit einiger Mühe ein Instrument dafür geschaffen. Das Forum OstWest. In fast 80 Veranstaltungen haben hier Menschen aus Ost und West einander zugehört und von sich und ihren Lebenswegen erzählt. Hier fanden Begegnungen statt, die nicht nur dem Kennenlernen der jeweils anderen Person dienten, so wuchs auch vielfache Erkenntnis über Erfahrungen und Denkgewohnheiten im jeweils anderen Teil Deutschlands. Und gleichzeitig wurden gesellschaftliche Herausforderungen offen und nicht selten sehr kontrovers diskutiert. Es ging ihr darum, im Vertrauen und Dialog miteinander „eine neue Streitkultur zu entwickeln“ und von den unterschiedlichen Erfahrungen her zu einem gemeinsamen „Nachdenken über eine verantwortlich gestaltete Zukunft“ zu kommen. Ich selbst habe Carola Wolf 1990 als Außenminister der DDR kennengelernt, als sie einen Gesprächskontakt mit dem damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am Rande einer Präsidiumssitzung des Kirchentages vermittelte. Es ging damals um konkrete Fragen im deutschen Einigungsprozess. So manche vermissten damals solche Dialoge, in denen man sich im Vertrauen und auf Augenhöhe zuhört und nach gemeinsamen Wegen sucht, Ideen und Strategien austauscht, bevor sie dann im normalen politischen Geschäft umgesetzt werden. Wer heute, nach mehr als zwei Jahrzehnten auf die Vereinigung und die darauf folgenden Jahre zurückblickt, muss mit Erstaunen feststellen, wie schnell sich damals die Stimmung im Lande geändert hat. Die Freude über die erreichte Einheit war schnell verflogen, obwohl sie doch damals der tiefe Wunsch der ganz großen Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland war – in Ost wie West. Und wenn wir zurückblicken, dann muss diese historische Stunde doch als das große Glück und Geschenk für uns Deutsche angesehen werden! 1 “Deutschland einig Vaterland – ein Imperativ ?” Warum habe ich dieses Zitat von Johannes R. Becher aus der DDR-Nationalhymne zum Titel meines Vortrags gemacht? Ich wollte damit gewissermaßen die Sperrigkeit des Themas andeuten – Die große Mehrheit der DDR-Bürger wollte 1990 die deutsche Einheit, ein „Deutschland, einig Vaterland“. Die Menschen hatten dabei entsprechend ihren verschiedenen Prägungen ihre jeweiligen, oft diffusen Vorstellungen davon. Diese wurden später mit den Realitäten konfrontiert – was zu sehr unterschiedlichen Resultaten führte. Vaterland - das ist das Land, in das ein Mensch hineingeboren und in dem er sozialisiert wird. HIER erfährt er seine Identität, seinen Charakter, seine Mentalität, ja – seine „WeltAuffassung“. Hier werden (zunächst erst einmal) all seine Orientierungen geprägt – hier wird das „Eigene“ und das „Fremde“ definiert. Doch welches Land war für einen DDR-Bürger das „einig Vaterland“? Dieser Text wurde schon lange nicht mehr gesungen, da die Widersprüchlichkeit zu offensichtlich war. Die DDR konnte dies „Vaterland“ nicht sein, denn es war Teilstaat. So konnte die Perspektive aus der DDR auf das geeinte Deutschland als „einig Vaterland“ sehr unterschiedlich aussehen. Ein anderes, nicht weniger sperriges Denkmuster habe ich Anfang der 90er Jahre in Süddeutschland erlebt, als ein junger Mann den Vereinigungsprozess mit den Worten beschrieb: „als die DDR zu Deutschland kam“. So waren die Erwartungen 1990 von vornherein sehr verschieden.. Heute, nach zwei Jahrzehnten erlebter deutscher Einheit lässt sich erneut die Frage stellen: Wie „einig“ können wir Deutschen aus Ost und West uns heute wirklich fühlen und leben? Wieviel „Einigkeit“ ist als realistisch und angemessen anzusehen? Wünschen wir uns, brauchen wir mehr Einigkeit? Oder einfach nur mehr Interesse füreinander, Respekt voreinander und die Bereitschaft, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen? Um diese Fragen zu beantworten, braucht es mehr als nur einen historischen Rückblick. Politische, soziale, kulturelle und emotionale Dimensionen sind dabei gleichermaßen bedeutsam. Im Nachdenken über das heutige Thema fielen mir so viele Aspekte ein, dass man daraus eine Vortragsreihe gestalten könnte. Ich werde aber nur auf einige mir besonders wichtige eingehen können. 1. Rückblick auf den deutschen Einheitsprozess Für das gegenseitige Bild von Ost- und Westdeutschen und die Perspektiven auf das geeinte Deutschland spielt der Rückblick auf den Einigungsprozess eine zentrale Rolle. Deshalb möchte ich auf diesen zuerst eingehen. Wer sich verschiedene Gedenkreden zu den Ereignissen vor 20 Jahre ansieht, findet einige immer wiederholte Grundaussagen: Da wird von den Hunderttausenden auf den Straßen der DDR gesprochen, natürlich vom Fall der Mauer (die oft Öffnung der Mauer genannt wird, als hätte die SED die Mauer geöffnet) – und dann kamen sozusagen die richtigen Politiker aus dem Westen, die die Einheit gemacht haben, allen voran natürlich von Helmut Kohl. Entsprechend herrscht in Ostdeutschland leider vielfach das schiefe Bild, als sei der Osten vom Westen kolonialisiert worden. Ich jedenfalls muss die Abläufe damals ganz anders beschreiben. Meine Überzeugung ist, dass wir als Ostdeutsche aus eigenem Willen, aufrechten Ganges und selbstbewusst in die deutsche Einheit gegangen sind. Die friedliche Revolution, die nicht von außen gemacht 2 werden konnte, hat die kommunistische Diktatur beseitigt. Der Runde Tisch war eine wichtige Krücke auf dem Weg zur freien Wahl, hier begann schon der Prozess der Umgestaltung und Selbstdemokratisierung, auch die Aufarbeitung der Vergangenheit. Dann folgte die freie Wahl, mit der es erst legitime Vertreter gab, die die notwendigen Verhandlungen zur deutschen Einheit führen konnten. Schließlich kam es zum Beitrittsbeschluss der Volkskammer, die allein rechtlich die Einheit auf diesem Wege beschließen konnte. Besser hätte es – was den institutionellen Ablauf betrifft (!) - doch gar nicht laufen können! Die Bedeutung Helmut Kohls für die Vereinigung darf gewiss nicht unterschätzt werden; meist jedoch wird sie überschätzt. In den meisten Darstellungen wird er zum Macher der deutschen Einheit. Das aber war er nicht. Denn er – wie wir alle – reagierte auf den Druck, der 1990 von der ostdeutschen Bevölkerung ausging. Natürlich war von zentraler Bedeutung, dass er die Vereinigung wollte und dafür die Unterstützung der USA hatte! Der wichtigste Durchbruch gegenüber der Sowjetunion fand aber wohl Ende Mai zwischen Präsident Bush und Gorbatschow statt und nicht erst im Kaukasus. Ich sehe das besonders große Verdienst Helmut Kohls darin, dass er die europäischen Partner in der EU davon überzeugte, diesen Prozess ohne Neu-Verhandlungen mit der EU zu unterstützen. Dabei wiederum war der damalige Kommissionspräsident Jaques Delors eine entscheidende Hilfe. Bis heute zu wenig Beachtung findet die Tatsache, dass die Einheit auf dem Weg von Verhandlungen erreicht wurde. Es war keine Übernahme durch den Westen, sondern ein Verhandlungsprozess, sowohl mit den Siegermächten des 2. Weltkrieges, um die volle Souveränität wiederzuerlangen, als auch zwischen den beiden deutschen Staaten, um die konkreten Bedingungen der Vereinigung festzulegen. Es gab damals angesichts völlig unterschiedlicher gesellschaftlicher Strukturen einen hohen Regelungsbedarf. Vielen Menschen, insbesondere in der DDR, war das gar nicht klar. Es interessierte sie auch nicht wirklich, sie wollten einfach nur so schnell wie möglich die DM und die Einheit, und glaubten vielfach, dann käme der Wohlstand automatisch. Der Druck, möglichst schnell zu handeln, kam gerade von dieser Ungeduld. Dazu kam dann die verheerende wirtschaftliche Lage der DDR. Jedenfalls muss gerade denjenigen gegenüber, die im Osten den Einheitsprozess kritisieren, in Erinnerung gerufen werden, dass es doch gerade dieser Wille zur schnellen Einheit der ganz großen Mehrheit der DDR-Bürger war, der zum Motor dieser historischen Stunde wurde. Viel könnte nun zu diesen Verhandlungen gesagt werden. Wir haben damals manches versucht, um im Interesse der DDR-Bevölkerung günstigere Regelungen zu erreichen, fanden aber – wie gesagt - gerade auch in der eigenen Bevölkerung dafür wenig Unterstützung. Gewiss hatten wir auch manche Illusionen, die teilweise noch genährt wurden von Freunden im Westen, die die Einheit als Chance zur Erneuerung ansahen. Helmut Kohl aber wollte keine Erneuerung, Wolfgang Schäuble wollte die möglichst schmerzfreie Anpassung in westliche Strukturen, jedenfalls keine damit verbundenen Reformen. Man darf aber auch nicht vergessen: Auch die Menschen in der DDR wollten keine langen Verhandlungen über Reformen – sie wollten schlicht die Einheit, dass es möglichst schnell so wird wie im Westen. Nicht zuletzt diese Haltung führte dann zum Reformstau der 90er Jahre.. Auch im Rückblick halte ich daran fest, dass in den konkreten Verhandlungen und Regelungen manches auch anders hätte aussehen können, wenn es den Willen dazu gegeben hätte. Später musste verschiedenes nachjustiert werden. Manches, das damals gefordert wurde, wäre schon eine sinnvolle Alternative zu vollzogenen Entscheidungen gewesen. Ich denke an die absurde Zuschreibung von Altschulden oder das Prinzip „Rückgabe vor 3 Entschädigung“. Diese Zuordnung führte zu einem immensen Vermögenstransfer Ost-West mit Folgen über Generationen. Oder wenn ich an den Prozess der Privatisierung durch die Treuhand denke: In der DDR-Regierung war diese dem Ministerpräsidenten zugeordnet, sie hatte damit auch die Aufgabe, strukturpolitische Herausforderungen im Blick zu haben und Betriebe auch zu sanieren. Die Zuordnung zum Bundesfinanzminister nach dem 3. Oktober bedeutete, dass es nur noch darum ging, mit der Privatisierung Geld zu machen, um die Kosten der Vereinigung zu senken. Es ist ja auch bezeichnend, dass die kaufenden Unternehmen ihre Steuern dann nicht am Produktionsstandort im Osten zahlten (und zahlen), sondern am Sitz des Unternehmens im Westen. Man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass die Vereinigung in einem Wahljahr stattfand, sonst versteht man sie nicht. Helmut Kohl handelte strikt mit dieser Perspektive im Hintergrund – sein zu Irritationen führendes Hinauszögern der Anerkennung der polnischen Westgrenze ist dafür nur ein Beleg. Übrigens war das bei Oskar Lafontaine genauso, auch er blickte auf die kommende Bundestagswahl - nur mit völlig falschen Vorstellungen davon, was in der Bevölkerung gedacht wird. Damit hat er uns in der Ost-SPD das Leben sehr schwer gemacht. Insgesamt aber gilt trotz des eben Gesagten: Auch wenn es durchaus in meinen Augen schwerwiegende Fehler mit Folgen gab, muss doch festgehalten werden, dass die Probleme Ostdeutschlands ihre wesentliche Ursache in dem Desaster hatte, das der Kommunismus in der DDR angerichtet hatte, ökonomisch, gesellschaftlich und mental. Und es war ein Irrglaube zu denken, dass dieses hätte völlig schmerzlos und ohne Härten geheilt und überwunden werden können. Ich sehe es als einen Fehler an, dass die öffentlichen Bilder über den damaligen Prozess bis heute recht eindimensional sind und im Wesentlichen Helmut Kohl zur Hauptfigur machen. Natürlich war er ein dominierender Faktor – aber eben nicht die treibende Kraft, schon gar nicht der Initiator. Eine differenziertere öffentliche Darstellung, die auch die Anteile anderer mit ins Bild rückt, wäre wichtig gewesen (und ist es noch), um die DDR nicht als Objekt dieses Prozesses erscheinen zu lassen. Denn das war sie ja keinesfalls! Zu wenig wird bis heute die Dynamik des deutschen Einigungsprozesses nachgezeichnet, mit seinen vielen Akteuren und Stimmen. Es war ja die Glücksstunde Deutschlands im 20. Jahrhundert! Es hat fast zehn Jahre gebraucht, bis die Protokolle des Runden Tisches und die der frei gewählten Volkskammer veröffentlicht wurden. Die Protokolle des Ministerrates, die schwierigen Diskussionen in der Koalition der letzten DDR-Regierung sind bis heute nicht veröffentlicht oder gar aufgearbeitet. Die Minister dieser Regierung erhalten heute eine „Ehrenpension“ (eine sehr merkwürdige Kategorie für eine gewählte Regierung!), die Staatssekretäre, die an den Verhandlungen zur deutschen Einheit beteiligt waren, werden behandelt wie die früheren kommunistischen DDR-Regierungen… Es gibt hier bis heute noch viel zu tun. 2. Gesellschaftliche und mentale Aspekte des Zusammenwachsens von Ost und West 4 Obwohl die breite Mehrheit der DDR-Bevölkerung 1990 die Einheit auf schnellstem Wege wollte, sollte sich – als sie erreicht war – das Gefühl der Zusammengehörigkeit nicht als so selbstverständlich erweisen, wie erwartet. Die 45 Jahre andauernde Teilung in zwei politisch, gesellschaftlich und ideologisch konträre Systeme hatte zu einer weitaus stärkeren Auseinanderentwicklung geführt als erwartet. Tatsächlich haben wir nicht nur die materiellen und finanziellen Implikationen dieser „Wiedervereinigung über Nacht“ vollkommen unterschätzt, über die sozialpsychologischen Auswirkungen des Vereinigungsprozesses haben wir uns vorher überhaupt keine Gedanken gemacht. So wurde gerade den Ostdeutschen ja nicht nur im Schnellverfahren eine Verabschiedung von ihrer bisherigen Lebens- und Berufsbiographie, von ihren Denk- und Verhaltensmustern abverlangt, sondern zugleich eine enorme Umstellungs- und Anpassungsleistung an ein neues - ihnen bis dahin fremdes - System, das sich eben nicht nur durch den erwarteten materiellen Wohlstand und Warenüberfluss auszeichnete. Sehr bald – und bis in die Gegenwart hinein – empfanden und bewerten viele Ostdeutsche die Marktwirtschaft als bedrohlich und/ oder ungerecht. Ein Vertrauen in das Justizwesen und in den Rechtstaat ist bis heute nicht gewachsen. Sogar heute sind viele noch der Meinung, damals gewissermaßen im Kolonialstil erobert zu sein. Dem entspricht das immer noch häufige Erleben, in diesem vereinten Land „Bürger zweiter Klasse“ zu sein. Auch mehr als zwei Jahrzehnte danach müssen wir feststellen, dass manche Prägungen in unterschiedlichen Gesellschaftssystemen bis in die Gegenwart nachwirken. Eine liberale bzw. totalitäre Sozialisationserfahrung führt zu ganz unterschiedlichen Mustern des Denkens und Verhaltens – und das wirkt auch im Alltag und vielen Beurteilungen bis heute nach. Interessanterweise werten Ostdeutsche aller Generationen nach wie vor die eigene familiäre Erziehung und Bindung positiver als Westdeutsche, was damit zu tun haben mag, dass ostdeutsche Generationen angesichts fehlender kritischer 68er-Jahre und aufgrund restriktiver bis regressiver gesellschaftlicher Rahmenbedingungen am Verhalten ihrer Vorfahren weniger auszusetzen haben. Auch das den einstigen DDR-Bürgern von klein auf anerzogene Freund-Feind-Denken, das das eigene moralisch-ideologisch höherwertige System gegen Kritik immunisierte, den „Klassengegner im WESTEN“ sah und das „Andere“ und „Fremde“ als Bedrohung wahrnimmt, ist offenkundig langlebig, wie es sich z.B. in der zu beobachtenden Fremdenfeindlichkeit und rechtsextremistischen Einstellungen zeigt. Entsprechend bewerten sich die Ostdeutschen weiter selbst als sozial eingestellt, gefühlsstark, fleißig, friedfertig und engagiert, während „Wessi`s“ zuweilen immer noch als überheblich, selbstbewusst, machtgierig, ehrgeizig, unehrlich und egoistisch beschrieben werden. Die Westdeutschen wiederum gestehen ihren „ Brüdern und Schwestern zu, hilfsbereit, freundlich, ehrlich und zuverlässig zu sein, sehen sie aber darüber hinaus als vor allem unzufrieden, misstrauisch, melancholisch und ängstlich an. Die Nachwirkungen der autoritär-repressiven Sozialisationserfahrungen in einem totalitären Staat halten bis heute an. Werte wie Fleiß, Ordnung, Sauberkeit, Streben nach hohem materiellen Lebensstandart und Sicherheit haben auch heute noch bei vielen Ostdeutschen einen höheren Stellenwert als politisches Engagement, Toleranz und das Streben nach Macht und Einfluss. Ist dies der Grund dafür, dass bis heute in Führungsetagen in Ostdeutschland mehrheitlich westlich sozialisiertes Personal zu finden ist? Oder ist es westdeutsche Dominanz? Doch die Entscheidungen werden ja heute vielfach im Osten getroffen. Selbst die ostdeutschen Kirchen haben sich ihre Bischöfe aus dem Westen geholt. Wie ist das zu erklären? Mir fehlt eine solche Erklärung schwer. 5 Andererseits haben sich viele einstige Westdeutsche in den östlichen Bundesländern angesiedelt, um hoch motiviert und engagiert am „Aufbau Ost“ mitzuwirken. Dennoch werden sie von „Alteingesessenen“ bis in unsere Tage hinein oft als die „Fremden“ oder die dominanten „Wessi`s“ angesehen. So mancher hat den Osten wieder verlassen, weil er dies im Alltag nicht ertragen hat. Die neuen Bedingungen nach der Vereinigung wurden von den Ostdeutschen höchst unterschiedlich erlebt und gestaltet. So fühlten sich die einen angespornt und nahmen diese Herausforderung an. So entstanden ganz bemerkenswerte Karrieren. Andere sahen primär Verluste und Nachteile und verloren Orientierung und Initiative. Anders als unsere östlichen Nachbarn hatten wir in Ostdeutschland die Chance, dass Fachleute aus dem Westen mit ihren Erfahrungen wichtige Positionen besetzen auf Aufgaben übernehmen. Ohne diese wäre die vollzogene Entwicklung in Ostdeutschland gar nicht möglich gewesen. Dass aber ein „Sich- zusammen- finden“ von Ost und West im konkreten Zusammenleben so kompliziert sein würde, damit haben die wenigsten gerechnet. Dabei war es - nachträglich betrachtet - absehbar. Immerhin trafen sehr unterschiedliche soziale Muster aufeinander, gespickt mit gegenseitigen Vorurteilen. Bis heute ist oft das Zusammenleben nicht leicht. Vorurteile und Misstrauen spielen immer noch eine Rolle, vermutlich in den Dörfern der Uckermark, die ich gut kenne, mehr als in Potsdam. Gleichzeitig aber sind die aus dem Westen oder Berlin Zugezogenen ein nicht wegzudenkender Faktor der regionalen Entwicklung. Nicht selten kommen Innovation und Initiativen von ihnen. Man kann sich da schon erinnert fühlen an den Entwicklungsschub, den etwa die Hugenotten in vielen Regionen schufen, als sie nach Preußen kamen. 3. Zwei Jahrzehnte „Aufbau Ost“ Wer heute durch Ostdeutschland fährt und es noch als DDR kannte, erkennt vieles einfach nicht wieder. Das Grau in Grau ist verschwunden, alte kulturelle Zentren sind wieder zum Leben erwacht. Stadtkerne zeigen ihre alte Pracht. Kirchen sind renoviert. Die öffentliche Infrastruktur ist völlig erneuert. Die Erfolge sind allenthalben sichtbar. Selbst in vielen Dörfern, wo Arbeitslosigkeit und Abwanderung hoch sind, sind die Häuser und Gehöfte oft schön renoviert. Vieles wurde geleistet. Das alles wäre ohne die erheblichen Transfermittel aus dem Westen so nicht möglich gewesen. Unsere östlichen Nachbarn haben uns oft darum beneidet. Trotz deutlicher Verbesserungen während der letzten fünf Jahre ist aber die Arbeitslosigkeit noch immer weitaus höher als im Westen. Der wirtschaftliche Angleichungsprozess hat sich seit Jahren verlangsamt und ist teilweise ins Stocken gekommen. Gleichzeitig sind die Unterschiede innerhalb Ostdeutschlands erheblich. Potsdam, Jena, Leipzig und Dresden boomen vergleichsweise, während für die Uckermark, die Altmark oder Pommern die Gefahr einer Spirale nach unten droht. Es fehlen zwischen Bund und Ländern vereinbarte Strategien, wie den strukturschwachen und von Abwanderung geprägten Regionen – übrigens in Ost und West! – eine Perspektive gegeben werden kann. Über Ansätze ist man nach meinem Eindruck da nicht hinausgekommen. Gewiss könnte dabei der Blick auf vergleichbare Regionen in Europa helfen. Die Angleichung der Lebensverhältnisse ist Auftrag des Grundgesetzes, dh Aufgabe von Bundespolitik. Bis zum Jahr 2019 sind auch Transferzahlungen an den Osten vertraglich 6 vereinbart. Doch was kommt danach? Wird es danach eine selbsttragende Wirtschaft in Ostdeutschland geben? Ich gestehe, dass ich große Zweifel habe. Durch eine ganz frische Studie „Zukunft Ost“, die vom Land Thüringen in Auftrag gegeben wurde, werden diese Zweifel leider bestärkt. In dieser wird erstmals ein Anschlussprogramm „Zukunft Ost“ für die Zeit bis 2030 gefordert. Politisch wagt sich bis heute niemand da heran – und wer es wagt, bekommt heftigen Widerspruch aus NRW (und nicht nur von dort). Angesichts der Krise des Euro ist dieses Thema heute sowieso ein Tabu. Schon während der letzten zehn Jahre gab es kaum noch eine strategische Bundespolitik, die den Aufbau Ost in den Blick nahm. Vorschläge, wie die von Klaus von Dohnanyi u.a., den Osten durch gezielte Maßnahmen und Innovationen von Bund und Ländern zu einer wissensbasierten Forschungslandschaft zu machen wurden, blieben weitgehend ungehört. Sachsen blieb hier leider die Ausnahme. Ich bin nun kein Fachmann in diesen Themenfeldern, bin aber doch froh, dass nun aus Thüringen die grundsätzlichen Fragen wieder auf den Tisch gebracht werden. Wie auf Bundesebene lange gedacht wurde (und zT noch wird), macht auch die Statistik der Transfers deutlich. Sie werden nämlich als Bruttosummen genannt – so lässt sich die Klage darüber besser führen. Jeder Euro aus dem Bundeshaushalt in die östlichen Länder wird da zusammengezählt; die Rückflüsse aber werden nicht abgezogen. Sogar Ausgaben für die Bundeswehr, für unsere Sicherheit also, sind bei einer solchen Statistik „Aufbau Ost“. Für das Saarland oder die Stadtstaaten werden solche Rechnungen nicht aufgemacht. Ich will das auch nicht fordern (obwohl die Berechnung interessant wäre) – aber es ist Unsinn! Man vergisst in der „Transfer-Rechnung“ übrigens auch, die „Entwicklungshilfe“ zu berücksichtigen, die wir nach Süddeutschland schicken: Mehr als eine Million – meist gut ausgebildeter – junger Menschen sind in den letzten beiden Jahrzehnten nach Bayern und Baden-Württemberg gegangen, da sie nur dort angemessene Verdienstmöglichkeiten fanden – sie haben natürlich dort ihre Steuern gezahlt. Diese oft hoch qualifizierten Arbeitskräfte fehlen im Osten, was zu einem zunehmenden Problem für Investitionen und Entwicklung wird. Wenn ich solche Dinge nenne, will ich nur deutlich machen, dass wir m.E. noch weit davon entfernt sind, insbesondere in den Köpfen(!), eine normale föderative Situation erreicht zu haben. Bis heute ruft die Forderung nach einem neuen Ansatz einer Politik für Ostdeutschland mehr Ängste und Empörung hervor, als die Bereitschaft zum Nachdenken. Obwohl die Frage der „Renten Ost“ in jeder Legislaturperiode in den Bundestagsfraktionen diskutiert wurde, spielt diese (soll ich sagen: erschreckender- oder bezeichnenderweise?) selbst bei den jüngsten neuen Rentenvorschlägen durch Frau von der Leyen und Sigmar Gabriel keine Rolle. Gewiss waren die ostdeutschen Rentner 1990 die großen Gewinner der Einheit, doch angesichts der Arbeitsbiographien danach ist eine breite Altersarmut im Osten noch stärker vorprogrammiert als im Westen – zumal man hier wegen der schlechten Vermögenslage so gut wie vollständig auf die Rente angewiesen ist. Gewiss gibt es in allen Ländern Ostdeutschlands hervorragende und innovative Projekte und Initiativen. Doch ist die Decke dafür insgesamt noch zu dünn. Und ohne eine bundespolitische strategische Bemühung, die natürlich nur mit den Ländern gemeinsam erfolgen kann, droht Ostdeutschland den Anschluss zu verlieren – und bleibt ein Klotz an der gesamtdeutschen Wirtschaftsentwicklung. 7 Ich bin überzeugt: Wir brauchen einen Innovationspakt „Zukunft Ost“ mit Ideen und Engagement – und den Mut, sich unbeliebt zu machen und Streit einzuhandeln. 4. Das vereinte Deutschland in Europa Im Zusammenhang der deutschen Vereinigung gab es manche Befürchtung vor einem „Großdeutschland“, in Deutschland selbst wie im europäischen Ausland. Diese Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Im Gegenteil, wir konnten Anfang diesen Jahres erleben, dass der polnische (!) Außenminister Sikorski erklärte, er habe keine Angst vor deutscher Dominanz, er habe mehr Angst vor einem „Zuwenig“ an deutschem Engagement in Europa als vor einem „Zuviel“. Eine solche Aussage hätten wir uns noch vor wenigen Jahren nicht träumen lassen. Ein wichtiges und positives Signal in Richtung europäischer Integration ging schon 1990 von der Vereinbarung zwischen Kohl und Mitterand aus, mit dem Euro eine gemeinsame europäische Währung zu schaffen. Gerade auch angesichts französischer Sorge über die künftige Orientierung eines vereinten Deutschland sollte so für alle Zukunft klar sein, dass auch das vereinte Deutschland den europäischen Integrationsprozess weiterhin vorantreiben wird. Die Entwicklung der folgenden Jahre hat dies dann ausdrücklich bestätigt. Deutschland blieb Motor des europäischen Einigungsprozesses, ja, man kann sogar sagen, es galt immer mehr als nationales deutsches Interesse, die Integration zu vertiefen, da zunehmend deutlich wurde, dass die wesentlichen staatlichen Aufgaben, Wohlfahrt und Sicherheit zu gewährleisten, nur im europäischen Rahmen wahrgenommen werden können. Sowohl bei der Einführung des Binnenmarktes wie des Euro, bei der Erweiterung um die neuen Demokratien im Osten, bei der Erarbeitung einer europäischen Verfassung wie - nach ihrem Scheitern – bei der Durchsetzung des Lissaboner Vertrages spielte Deutschland eine zentrale Rolle. Nachdem am Ende des letzten Jahrzehnts Franzosen und Briten in San Marlo die Widerstände gegen eine Europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik überwanden, hat Deutschland seit der Präsidentschaft 1999 diesen Prozess trotz mancher Widerstände aus den USA wesentlich mit vorangetrieben. Heute stehen wir mitten in einer europäischen Krise, doch schon bei deren Benennung gehen die Meinungen auseinander. Auch hier zeigt sich, dass die Blicke in ganz Europa sich auf Deutschland richten. Aber es hat sich eben auch gezeigt, dass eine solche Führungsrolle auf der Basis eigener Dominanz nicht nur Freunde macht und es eine wichtige Frage ist, wie wir mit dieser Führungsrolle umgehen. Ganz sicher kommt es hier einerseits auf zukunftsfähige und solidarische Positionen an, aber im Stil eben auch auf die nötige Sensibilität. Ich begrüße es sehr, dass Bundesaußenminister Westerwelle die Initiative ergriffen hat, eine Gruppe europäischer Außenminister zur Zukunft Europas zusammenzurufen. Der Abschlußbericht dieser Gruppe weist, wie ich glaube, in die richtige Richtung: Hier wird ein bewusstes und gezieltes Weitergehen auf dem Weg der europäischen Integration gefordert. Gerade angesichts der Krise müssen wir Europa stärken und bereit sein, in zentralen Fragen der EU mehr Kompetenzen zu geben! (Auf Näheres kann ich hier nicht eingehen) Die Bertelsmann-Stiftung hat in dieser Woche eine „Repräsentative Bevölkerungsumfrage zum Wert Europas in Deutschland, Frankreich und Polen“ veröffentlicht (Die WELT 17.9.2012). Das Ergebnis ist ernüchternd. Die Euroskepsis war bei den Deutschen 8 offensichtlich noch nie so groß wie heute. Polen dagegen erweisen sich als die stärksten EUBefürworter. Man denke nur daran zurück, dass wir 2003 bangten, ob das Referendum in Polen zur EU-Mitgliedschaft gut ausgeht! Obwohl die Herkunft der Befragten in Deutschland nicht abgefragt wird, befürchte ich, dass gerade in Ostdeutschland die Euroskepsis besonders groß ist. Hier wollte man schon mit der Vereinigung einfach deutsch sein und war froh, die DMark zu bekommen, Europa spielte dabei kaum eine Rolle. Erst später kam die EU in den Blick – als Herkunft von Fördermitteln. Die Verankerung des Bewusstseins, dass wir nur im Rahmen der EU die Herausforderungen der Zukunft werden bewältigen können, scheint mir im Westen Deutschlands viel stärker zu sein, als im Osten. Hier bleibt m.E. viel zu tun. 5. Deutschland als aktiver Gestalter von Sicherheit – in integrierten Strukturen In einem letzten Punkt möchte ich mich einem Themenkomplex zuwenden, in welchem die Veränderungen nach 1990 nicht nur für die Ostdeutschen, sondern für uns alle in Ost und West am Größten sind, ich meine die Außen- und Sicherheitspolitik. Für DDR-Bürger war dies ein Thema, das – weil es so ideologisch besetzt war normalerweise überhaupt kein Interesse fand. Dieses Desinteresse hält sich in Ostdeutschland im Grunde bis heute durch, ergänzt durch die Einschätzung, das sich Deutschland mehr um die eigenen Probleme kümmern soll und nicht so viel Geld woandershin geben. Bei Westdeutschen war die Sicherheitspolitik ziemlich umstritten, wie zuletzt die Nachrüstungsdebatte zeigte. Dabei setzte man einfach voraus, dass im Grunde andere für die eigene Sicherheit sorgen, die Frage war mehr, ob sie es richtig machen und was man dann noch selbst dazu beitragen muss. Diese Perspektive musste sich nach 1990 grundlegend wandeln. Es blieb dabei, dass Deutschland sich seiner Verantwortung bewusst blieb, die uns aus unserer Vergangenheit erwächst. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit im Nationalsozialismus hat Deutschland seit Ende der 60er Jahre viel internationale Anerkennung gebracht; dies war nach meiner Überzeugung auch eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die ehemaligen Alliierten und die europäischen Nachbarn die deutsche Vereinigung akzeptiert haben. Beginnend mit dem 1. Golfkrieg, dann aber besonders im Zusammenhang der Balkankriege, erhob sich neu die Frage nach einem deutschen Beitrag. Dies führte zu heftigen Debatten. Schließlich erklärte sich Deutschland bereit, seiner internationalen Verantwortung für Konfliktverhütung und Krisenmanagement auch durch die Teilnahme an militärischen Einsätzen dort und später auch international wie in Afghanistan gerecht zu werden. Deutschland wurde so von einem security consumer zu einem security producer (JD Bindenagel). Das war innenpolitisch nicht einfach und setzte einen Prozess des Umdenkens voraus. Deutsche Truppen im Ausland – das wollte die große Mehrheit der Deutschen nach dem 2. Weltkrieg „nie wieder“ – man glaubte, mit diesem „Nie wieder Krieg“ seine Lektion aus der Vergangenheit gelernt zu haben! Nun aber galt es zu lernen, dass Partizipation in integrierten Sicherheitsstrukturen, der Schutz des Völkerrechts und immer wieder notwendige Konfliktverhütung wie Krisenmanagement auch bedeutet, den angemessenen Teil der damit verbundenen Lasten und Risiken zu tragen. Der für diese öffentliche Akzeptanz nötige 9 gesellschaftliche Diskussionsprozess ist noch keineswegs abgeschlossen. Die Parteien scheuen sich nach wie vor, eine grundsätzliche öffentliche Debatte darüber zu führen. 2005, zum Beginn der Großen Koalition, habe ich eine Sicherheits-Enquete-Kommission zu diesem Thema vorgeschlagen – was leider durch beide Partner abgelehnt wurde… In meinen Augen hat die deutsche Öffentlichkeit und Politik keineswegs ausreichend zur Kenntnis genommen, dass Europa – und damit auch Deutschland zunehmend mehr für seine Sicherheit selbst verantwortlich ist. Zu sehr verlassen wir uns hierbei auf andere, insbesondere auf die USA. Dabei geben diese uns immer deutlicher zu verstehen, dass sie ihre Priorität zunehmend mehr in Asien sehen. Wir als Europäer aber sind weit entfernt davon, selbst für unsere Sicherheit einstehen zu können. Die Art und Weise, wie wir allein mit dem fiskalischen Argument die Wehrpflicht ausgesetzt haben, ohne Konzept und Analyse über notwendige Kapazitäten – das kann ich nur unverantwortlich nennen. Es fehlen die Bedrohungsanalysen, der entschlossene Wille zu mehr europäischer Arbeitsteilung und Verantwortung und nicht zuletzt die Bereitschaft, dafür die nötigen Mittel aufzuwenden. Leider gibt es in diesen Bereichen keinerlei deutsche Initiativen – obwohl unsere europäischen Partner darauf warten! Der Bericht der Westerwelle-Gruppe ist aber immerhin ein erster Schritt! Trotz der dringenden Notwendigkeit, dass Deutschland und Europa stärker für ihre Sicherheit selbst aufkommen, wäre es jedoch in meinen Augen ein Fehler, der transatlantischen Kooperation eine geringere Priorität einzuräumen. Es wäre ein Fehler auf beiden Seiten des Atlantik. Beide Partner über den Atlantik sind und bleiben auf die absehbare Zukunft nicht nur durch ein hohes Maß gemeinsamer Werte miteinander verbunden, sondern auch durch eine vielfältige Interessengemeinschaft. Beide sind nicht nur ökonomisch, sondern auch geistig und kulturell auf vielfältige Weise miteinander verbunden und außerdem gefordert, für die Lösung globaler Probleme die Führung zu übernehmen. Wo wir über den Atlantik hin zu gemeinsamen Positionen und zu gemeinsamen Initiativen kommen, gibt es eine große Chance, anstehende internationale Probleme auch zu lösen. Gelingt es uns nicht – besteht die Gefahr, dass sie überhaupt nicht gelöst werden, oft mit unabsehbaren Konsequenzen für den ganzen Erdkreis. Viele in den USA glauben, dass Europa für sie nicht mehr so wichtig ist. Asien steht im Vordergrund. Auch ich bin der Meinung, dass Asien – China und Indien – zunehmend wichtig werden. In zentralen internationalen Fragen gibt es aber m.E. eine transatlantische Interessengemeinschaft. Deshalb bin ich überzeugt, dass zur Lösung der wichtigen globalen Probleme ein koordiniertes gemeinsames Handeln und Sich- Einbringen in die Entscheidungen der internationalen Staatengemeinschaft unverzichtbar ist. Deshalb ist es so wichtig, dass wir der Gestaltung des transatlantischen Verhältnisses genügend Aufmerksamkeit widmen. Das scheint mir nicht immer in genügendem Maße zu geschehen und muss deshalb noch einmal ausdrücklich betont werden. Jeder – auf beiden Seiten des Atlantik! – der es vernachlässigt, schwächt die Umsetzung unserer gemeinsamen Werte in dieser Welt (die wir natürlich auch selbst beachten müssen!) und verringert die Chancen der Lösung unserer globalen Probleme. Das heißt nicht, dass wir zu verschiedenen Fragen nicht auch unterschiedlicher Meinung sein können. Doch gilt es dann, dass nach Verständigung auf Augenhöhe gesucht werden muss. Dass einfach Gefolgschaft eingeklagt werden könnte - diese Zeiten sind vorbei. Wir sind und 10 bleiben aufeinander angewiesen, deshalb darf auch das Interesse aneinander nicht nachlassen. Das vereinte Europa hat begonnen erwachsen zu werden – und bleibt um der Zukunft unseres Planeten willen herausgefordert, ein wirklicher Partner zu sein. Deutschland kommt dabei eine große Verantwortung zu – und hier ist es nun wirklich gleich, ob wir aus Ost- oder Westdeutschland kommen! Hier sind engagierte Initiativen unseres „einig Vaterland“ ein Imperativ, an dem wir nicht vorbeikommen! Ich danke Ihnen! 11