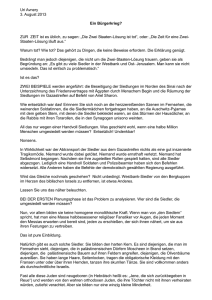

A 2010 Wohnen Schreibtext

Werbung