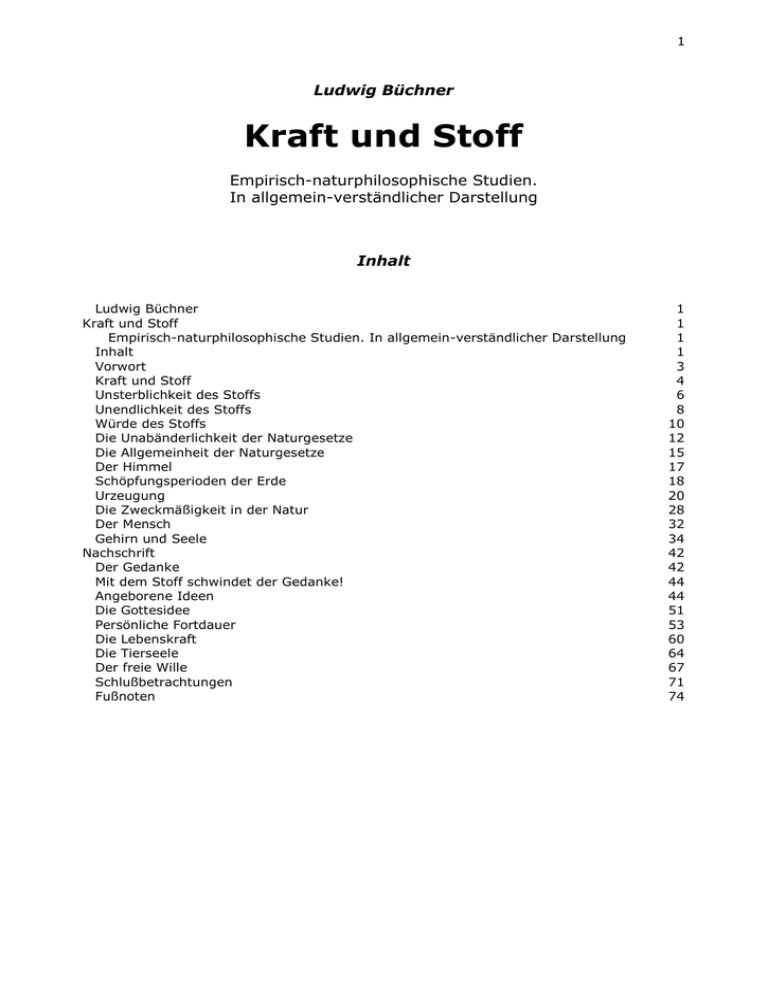

Buechner_Kraft_und_Stoff

Werbung