Anzeigen MalariaRheintal

Werbung

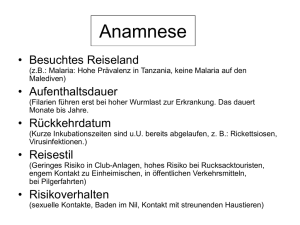

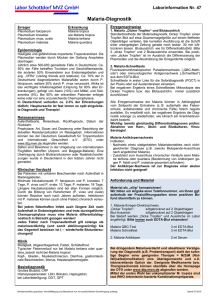

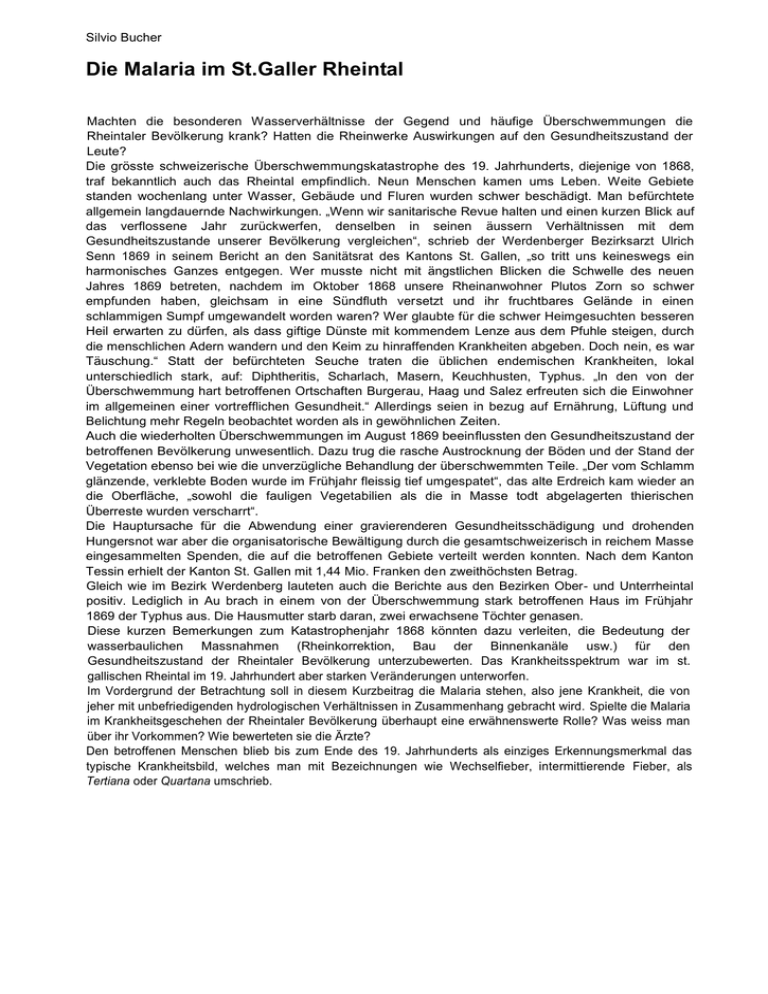

Silvio Bucher Die Malaria im St.Galler Rheintal Machten die besonderen Wasserverhältnisse der Gegend und häufige Überschwemmungen die Rheintaler Bevölkerung krank? Hatten die Rheinwerke Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Leute? Die grösste schweizerische Überschwemmungskatastrophe des 19. Jahrhunderts, diejenige von 1868, traf bekanntlich auch das Rheintal empfindlich. Neun Menschen kamen ums Leben. Weite Gebiete standen wochenlang unter Wasser, Gebäude und Fluren wurden schwer beschädigt. Man befürchtete allgemein langdauernde Nachwirkungen. „Wenn wir sanitarische Revue halten und einen kurzen Blick auf das verflossene Jahr zurückwerfen, denselben in seinen äussern Verhältnissen mit dem Gesundheitszustande unserer Bevölkerung vergleichen“, schrieb der Werdenberger Bezirksarzt Ulrich Senn 1869 in seinem Bericht an den Sanitätsrat des Kantons St. Gallen, „so tritt uns keineswegs ein harmonisches Ganzes entgegen. Wer musste nicht mit ängstlichen Blicken die Schwelle des neuen Jahres 1869 betreten, nachdem im Oktober 1868 unsere Rheinanwohner Plutos Zorn so schwer empfunden haben, gleichsam in eine Sündfluth versetzt und ihr fruchtbares Gelände in einen schlammigen Sumpf umgewandelt worden waren? Wer glaubte für die schwer Heimgesuchten besseren Heil erwarten zu dürfen, als dass giftige Dünste mit kommendem Lenze aus dem Pfuhle steigen, durch die menschlichen Adern wandern und den Keim zu hinraffenden Krankheiten abgeben. Doch nein, es war Täuschung.“ Statt der befürchteten Seuche traten die üblichen endemischen Krankheiten, lokal unterschiedlich stark, auf: Diphtheritis, Scharlach, Masern, Keuchhusten, Typhus. „ln den von der Überschwemmung hart betroffenen Ortschaften Burgerau, Haag und Salez erfreuten sich die Einwohner im allgemeinen einer vortrefflichen Gesundheit.“ Allerdings seien in bezug auf Ernährung, Lüftung und Belichtung mehr Regeln beobachtet worden als in gewöhnlichen Zeiten. Auch die wiederholten Überschwemmungen im August 1869 beeinflussten den Gesundheitszustand der betroffenen Bevölkerung unwesentlich. Dazu trug die rasche Austrocknung der Böden und der Stand der Vegetation ebenso bei wie die unverzügliche Behandlung der überschwemmten Teile. „Der vom Schlamm glänzende, verklebte Boden wurde im Frühjahr fleissig tief umgespatet“, das alte Erdreich kam wieder an die Oberfläche, „sowohl die fauligen Vegetabilien als die in Masse todt abgelagerten thierischen Überreste wurden verscharrt“. Die Hauptursache für die Abwendung einer gravierenderen Gesundheitsschädigung und drohenden Hungersnot war aber die organisatorische Bewältigung durch die gesamtschweizerisch in reichem Masse eingesammelten Spenden, die auf die betroffenen Gebiete verteilt werden konnten. Nach dem Kanton Tessin erhielt der Kanton St. Gallen mit 1,44 Mio. Franken den zweithöchsten Betrag. Gleich wie im Bezirk Werdenberg lauteten auch die Berichte aus den Bezirken Ober- und Unterrheintal positiv. Lediglich in Au brach in einem von der Überschwemmung stark betroffenen Haus im Frühjahr 1869 der Typhus aus. Die Hausmutter starb daran, zwei erwachsene Töchter genasen. Diese kurzen Bemerkungen zum Katastrophenjahr 1868 könnten dazu verleiten, die Bedeutung der wasserbaulichen Massnahmen (Rheinkorrektion, Bau der Binnenkanäle usw.) für den Gesundheitszustand der Rheintaler Bevölkerung unterzubewerten. Das Krankheitsspektrum war im st. gallischen Rheintal im 19. Jahrhundert aber starken Veränderungen unterworfen. Im Vordergrund der Betrachtung soll in diesem Kurzbeitrag die Malaria stehen, also jene Krankheit, die von jeher mit unbefriedigenden hydrologischen Verhältnissen in Zusammenhang gebracht wird. Spielte die Malaria im Krankheitsgeschehen der Rheintaler Bevölkerung überhaupt eine erwähnenswerte Rolle? Was weiss man über ihr Vorkommen? Wie bewerteten sie die Ärzte? Den betroffenen Menschen blieb bis zum Ende des 19. Jahrhunderts als einziges Erkennungsmerkmal das typische Krankheitsbild, welches man mit Bezeichnungen wie Wechselfieber, intermittierende Fieber, als Tertiana oder Quartana umschrieb. Die Malariaforschung des ausgehenden 19. Jahrhunderts musste Infektionsherde für die Krankheit damals nicht nur in subtropischen Gegenden suchen. In zahlreichen europäischen Regionen trat sie, unterschiedlich häufig, auf und beschäftigte die medizinische Forschung. Sowohl der infektiöse Charakter wie auch der Ansteckungsweg der Krankheit blieben lange unerkannt. Man führte die Krankheit auf „Bodenausdünstungen“ in versumpftem Gebiet (ital. mal aria = schlechte Luft) zurück. Der Franzose Charles L. Laveran (1845-1922) entdeckte 1880 den Krankheitserreger in roten Blutkörperchen des Menschen. Der italienische Histologe Camillo Golgi (1844-1926) trug wesentlich zur Erkenntnis der einzelnen charakteristischen Fiebertypen bei. Malaria ist die klinische Bezeichnung für mehrere Erkrankungen, die durch verschiedene Plasmodien verursacht werden. Von den beim Menschen unterschiedenen drei Malariaarten, die Malaria tertiana (Sumpf-oder 3-Tage-Fieber), Malaria quartana (4-Tage-Fieber) und Malaria tropica (Tropenfieber), kann letztere für diesen Beitrag ausser acht fallen, weil sie nur in subtropischen Gegenden auftritt. Den betroffenen Menschen prägte sich der alternierende Fieberrhythmus als Merkmal der Krankheit ein. Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeine Erschöpfung und Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen gingen dem ersten Fieberanfall voran. Die Fieberkurve war abhängig von der Parasitenentwicklung. Zur Zeit des Parasitenzerfalls steigt das Fieber an. Bei der Malaria tertiana setzt nach drei bis vier Tagen ein heftiger Schüttelfrost - daher auch die oft anzutreffende Bezeichnung „kaltes Fieber“ - ein. Das Fieber steigt auf 40 bis 41 °C an. Nach wenigen Stunden sinkt es wieder auf normale Werte. Am dritten Tag setzt mit Schüttelfrost, Kopfweh und Gliederschmerzen der nächste Fieberanfall ein. In dem für die Malaria tertiana typischen Abstand von 48 Stunden folgt solchermassen ein Anfall dem ändern. Wenn sich Stämme schon früh aufspalten, können tägliche Fieberanfälle das Krankheitsbild prägen (Malaria tertiana duplex). Nach acht bis 12 Fieberanfällen stellt sich ein gewisses Gleichgewicht zwischen Organismus und Parasit ein. Sind die Parasiten aus dem peripheren Blut verschwunden, bleibt das Fieber ganz aus. Dies bedeutet noch nicht eine parasitologische Ausheilung der Malaria. Rückfälle (Rezidive) können in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren jederzeit wieder auftreten, bei unbehandelten Fällen schon nach drei bis vier Wochen. Die Malaria quartana unterscheidet sich von der tertiana durch die langsamere Parasitenentwicklung. Das Intervall verdoppelt sich von 48 auf 72 Stunden: Auf einen Fiebertag folgen zwei fieberfreie Tage (= 4-TageFieber); bis zu erlöschendem Fieber macht der Patient 20 und mehr Fieberanfälle durch. Doch auch hier sind Rezidive möglich, manchmal nach Jahrzehnten! Die Infizierungsstärke ist auch bei dieser Malariaform von besonderer Wirkung. Eine schwache Infizierung hat weniger Rezidive zur Folge als eine starke. In der Schweiz sind Wechselfieber seit dem 18. Jahrhundert an zahlreichen Orten nachgewiesen. - Auf st. gallischem Gebiet waren Malariaherde vor allem im Linthgebiet bekannt. Die Melioration der Linthebene gehört zu den frühen Initiativen der eidgenössischen und st. gallischen Wasserbaupolitik. Zwischen 1807 und 1811 wurde am Linthkanal gebaut. Bereits 1813 berichtete die Sanitätskommission des Kantons St. Gallen in ihrem Verhandlungsbericht, Wechselfieber seien im Bezirk Uznach seit der Linthunternehmung immer seltener zu beobachten, Feststellungen, die der Bezirksarzt 1820 bestätigte: „ln dem Thale, wo die Linth ihr angewiesenes Bette bekam, scheinen die früher stets endemisch herrschenden Wechselfieber seit der Fluss-Korrektion, gröstentheils verschwunden zu seyn.“ Aus der gleichen Zeit stammen erste Hinweise auf Malariaherde auch im Rheintal. Im Herbst 1815 brachen hier „als Folge der Rheinüberschwemmungen“ Nerven- und Faulfieber aus, an denen in Diepoldsau und Schmitter mehrere Patienten starben. Im Unterrheintal traten von Mai bis Juli 1821 vereinzelte Fälle von „Tertianfieber“ auf, in denen der Sanitätsrat indessen keine Beziehung zu den starken Rheinüberschwemmungen dieses Jahres sehen wollte. Im gleichen Jahr werden nun auch für die Region Sargans unterhalb des Schollbergs „ziemlich häufig Terzianfieber“ erwähnt. In den folgenden Jahren griff die Seuche weiter um sich. Aus dem Unterrheintal wurde 1823 berichtet, dass im Frühjahr viele Febres tertianae et quotidianae vorkämen, „welche Krankheiten früher in den Rheingegenden endemisch waren“ - mit der Quotidiana dürfte wohl die Malaria tertiana duplex gemeint sein. In den folgenden Jahren verschärfte sich die Krankheitsbedrohung: Im Sommer 1825 trat das dreitägige Wechselfieber nun sowohl in der Talebene wie auch den Bergregionen häufig auf. Im Juni, Juli und August 1826 ergriff eine Wechselfieberepidemie die Gegend am sarganserländischen Schollberg auffallend stark Menschen jeden Alters. 1827 steigerte sich das Wechselfieber im Rheintal zur Epidemie. In den Rheindörfern scheine das Fieber epidemischen Charakter anzunehmen, berichtete die Sanitätskommission. In den 1830er Jahren konstatierten die Rheintaler Bezirksärzte einen Übergang der Fieberart vom Drei- zum Viertagefieber. Im Bezirk Werdenberg erschienen Sumpfwechselfieber, besonders am Rhein nicht selten, „sie gehören zu den stationären und endemischen Krankheitsformen“. Wegen der epidemischen Häufung der Fälle galt die Malaria um 1840 als „Kardinalkrankheit“ der Region Rheintal. In Werdenberg schien sich die Situation nach 1845 zu verbessern: „Die Wechselfieber vermindern sich von Jahr zu , Jahr mit der fortschreitenden Entsumpfung des Bodens“, stellte der Bezirksarzt fest; ähnlich die Beobachtungen im Bezirk Gaster: „Seit der neue Linth-Kanal das Land mehr entsumpft hat, sind die Wechselfieber grösstentheils verschwunden und nur etwa noch in larvierter Gestalt zu beobachten.“ Eine gesamtkantonale Würdigung der Malariasituation wagte die Sanitätskommission im Jahre 1847: „Die im Unterrheintal längs dem Rhein, im Gaster und Seebezirk, bei Uznach und Schmerikon, in früherer Zeit einheimisch gewesenen kalten (oder Wechsel-)Fieber sind so viel als verschwunden“ - eine voreilige Bemerkung, wie sich bei näherem Quellenstudium herausstellt. Die Hauptfunktion der bezirksärztlichen Berichterstattung im 19. Jahrhundert war primär seuchenpolizeilich begründet. Die Beobachtung der Epidemieszene sollte sowohl prophylaktische Massnahmen erlauben wie auch allgemein gesundheitspolitische Initiativen auslösen. Im rheintalischen Epidemiespektrum war die Malaria eine Krankheitsform unter vielen. „Aktuelle“ Epidemiegefahren wie Cholera und, immer noch, die Pest beanspruchten bevorzugtes Interesse. Diphtherie, Scharlach, Masern, Pocken, Keuchhusten usw. standen in der Rheintaler Krankheitsliste an vorderster Stelle. Die Malariaerkrankungen werden von den Ärzten meist in sehr allgemeiner und nicht quantifizierbarer Formulierung erwähnt. Dies hing auch mit dem Krankheitsverlauf zusammen, den die Ärzte als nicht alarmierend beurteilten. Nach den zwar zahlreichen, höchst unangenehmen Fieberanfällen zog sich die Malaria zurück. Beide Malariaformen führten in der unkomplizierten Form selten zu bleibenden Organveränderungen, Todesfälle kamen vereinzelt und meist in Kombination mit anderen Krankheiten vor. Undeutlich auftretende Fieberformen erschwerten den damaligen Beobachtern ohnehin eine genauere Diagnose. Gewisse Fieber charakterisierten die Rheintaler Bezirksärzte häufig als „larvierte Malaria“. Malariologen haben die Bezeichnung fallen lassen, weil sie gar nicht selten andere Krankheiten als die Malaria betrifft. Allerdings schienen sich die Krankheitsherde nach der Jahrhundertmitte stärker auf das untere Rheintal zu verlagern. Bereits 1851 bemerkte Bezirksarzt Näff in den Rheingegenden „wiederum und wie alle Jahre das „Kalte Fieber“, ohne Zweifel als Erzeugnis des dortigen Sumpfbodens“. Der Unterrheintaler Bezirksarzt Dr. Bärlocher brachte 1851 den Zusammenhang zwischen Umweltbedingungen und Krankheitshäufigkeiten deutlicher als früher zum Ausdruck: „Allgemein dem Gesundheitswohl nachtheilige Schädlichkeiten sind [im Unterrheintal] keine bekannt, wohl aber muss die Versumpfung der Rheingegenden bis an den Bodensee als eine örtliche Schädlichkeit betrachtet werden, daher so viele febres intermittent und Dysenterien.“ Im März 1855 traten intermittierende Fieber vor allem im Überschwemmungsgebiet von Rheineck auf; rheinaufwärts machten sie sich erst später bemerkbar „und gerne larviert“. Nächste sanitarische Auswirkungen der Überschwemmung waren „Furunkel bei Allen, die im Wasser gestanden“. Folgen einer bakteriellen Infektion. Eine höchst illustrative Beurteilung der Gesundheitsverhältnisse im Bezirk Unterrheintal in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist Dr. Laurenz Sonderegger, für kurze Zeit Bezirksarzt des Unterrheintals, zu verdanken. Besonders gesundheitsschädigend seien hier: „1) Starkes Überhandnehmen des Branntweintrinkens, Folge und noch mehr Ursache der Armuth und Krankheit 2) Malaria, Sumpfmiasma 3) 5 Kulturbild Spaziergänger: „So, so, do isch also s'letzscht Johr die gross Ueberschwemmig gsi? Wie hoch isch s'Wasser denn öppe gstande?“ Frau: (hebt den Rock, sodass man die Schlammringe an den Waden sieht): „Do käst luege, wie tüüf mer hend müesse wata.“ 1860 beschreibt Sondereggerden klinischen Verlauf und die medikamentöse Behandlung der Rheintaler Malaria: Von Rheineck und Thal, wo das Wechselfieber sonst endemisch festsitze, sei die Krankheit nun häufiger in den oberen Gemeinden Au, Diepoldsau, Berneck und Balgach anzutreffen. Am zahlreichsten waren die Fälle der Quotidiana mit Typhus anteponens, seltener die Tertiana; sehr häufig waren auch Neuralgien als larvirte Wechselfieber. Alle Formen recidivirten häufig und führten rascher als andere Jahre Milztumoren und Anaemie herbei. Im Laufe der Zeit genasen die Leute unter Chinin und Eisengebrauch. Translocation in freie Gegenden war selten mögliche Andeutungen über das langsame Verschwinden der Malaria im unteren Rheintal erscheinen in den bezirksärztlichen Physikatsberichten erstmals gegen Ende der 1860er Jahre. 1866 vermerkte Karl Albert Güster in seinem Rapport, die „sonst bei uns häufige, hie und da förmliche Epidemien veranlassende Krankheit, die lntermittentes“, scheine sich seit einigen Jahren ganz verloren zu haben. Der Mediziner war allerdings nicht sicher, ob lediglich andere Krankheiten die Malaria verdrängt hätten. Immerhin registrierte er, auch im unteren Rheintal, ein auffallend häufigeres Auftreten des Typhus. Aus dem Bezirk Werdenberg kamen noch vorsichtige Beurteilungen: Die Bodenverhältnisse hätten sich zwar seit einiger Zeit bedeutend verbessert; „doch können wir die Entsumpfung keineswegs so fortgeschritten erklären, dass nicht noch höchst schädliche Ausdünstung möglich ist, die den Bewohnern den Keim zur Krankheit gibt“. Solche Lokalitäten seien namentlich „die vielen sumpfigen Riethböden, in Werdenberg der Teich, der sehr mangelhaft gereinigt wird und im Sommer bei heissen Tagen und schwülen Abenden einen höchst widrigen Moorgeruch“ verbreite. Obwohl „Vater Rhein“ schon seit manchen Jahren regelmässig einzelne Landstriche überschwemme, seien gesundheitsstörende Einflüsse kaum zu bemerken. Bezirksarzt Ulrich Senn fand hierfür nur Vermutungen: „Es ist hiebei schwer zu entscheiden, ob die zähe Constitution unserer Rheinanwohner solchen Natureinflüssen Hohn lacht oder ob die starke Luftströmung, wie Föhn-, Nord- und Westwind die Miasmen im Keime erstickte.“ Die zurücktretende Bedeutung der Malaria betonte Dr. Karl A. Güster in seinem Bericht über das Jahr 1876. Im Vorsommer war in den Gemeinden Rheineck und Thal wegen des hohen Wasserstandes Wasser in die untersten Räume der Häuser, Keller, Scheunen, zum Teil sogar in die Parterrewohnungen eingedrungen; die Umgebung der Häuser schien mancherorts in einen See umgewandelt. In Altenrhein verschwand das Wasser erst nach acht Wochen aus den Häusern. „Ebenso lang stand dort das Gesamtareal, auf dem sich das Dörfchen ausbreitet, wohl 100 Juchart Land, unter Wasser, mit Wegen, Gärten, Baumgärten, Äckern 1/a bis 1 Schuh tief unter stinkendem Wasser, über dem sich Myriaden von Müken tummelten.“ Ein prachtvoller Nachsommer, der die durchfeuchteten Räume und das sumpfige Terrain rasch austrocknen liess, trug dazu bei, dass der Gesundheitszustand der Bevölkerung gut blieb. Zudem waren alle Räume „mit schwefligsauren Dämpfen“ gründlich durchgeräuchert und die Senkgruben mit Eisenvitriol und Carbolsäure desinfiziert worden. Dem Hinweis auf die Insektenplage muss hier nachgegangen werden. Bei der Übertragung der Malaria spielen die Mücken eine zentrale Rolle. (Die Entdeckung gelang dem Italiener Grassi 1898.) Mit der Blutnahrung gelangen nämlich die menschlichen Gametozyten in den Mückenmagen. In jeder Mücke können bis zu 200000 Sporozoiten gebildet werden. Sie werden beim Einstich mit etwas Speichel auf den Menschen übertragen. „Diese Parasitenentwicklung in der Mücke erfolgt für die Plasmodien des Menschen nur in Arten der Gattung Anopheles, von denen nur wenige Arten in den einzelnen Gebieten jeweils eine entscheidende epidemiologische Bedeutung haben. Da die Mücken als Larven im Wasser leben, ist das Auftreten der übertra- genden Mücken an die Anwesenheit geeigneter Mückenbrutplätze gebunden.“ Die Entwicklung der Plasmodien in der Mücke hängt von bestimmten Temperaturverhältnissen ab. Bereits um die Jahrhundertwende erkannten Malariaforscher, dass unter 15°C kein Aufbau der Parasiten stattfinden kann; je nach Temperatur dauert es 10 bis 35 Tage, bis die infizierte Mücke infektiös wird. Bis zu 2 Monaten bleibt ihre Infektionsfähigkeit erhalten. Deshalb reicht die Verbreitung der Malaria tertiana nördlich und südlich bis zur 16°Sommerisotherme. Aufgrund der reichen Quellenbelege für Malaria ist deshalb sicher, dass die Anopheles-Mücke in der „Myriaden“-Mückenpopulation des Rheintals gut vertreten war. Die geographische Verbreitung der Malaria hängt somit aufs engste mit der Anwesenheit der sie übertragenden Stechmücken zusammen. Endemisc h vorkommende Malariagebiete finden sich deshalb vor allem in jenen Niederungen des Rheintals, wo die Bodenverhältnisse keinen genügenden Wasserabfluss zuliessen und die Mücken optimale Brutplätze vorfanden. Aus Sicht der Krankheitsbedrohung durch Malaria war das Rheintal weniger durch Grossüberschwemmungen gefährdet als durch die Verschlechterung der gesamthydrologischen Verhältnisse, markant erkennbar an der Veränderung des Grundwasserspiegels im 19. Jahrhundert. Auch im Gasterland vermerkte man in der zweiten Jahrhunderthälfte eine Abnahme des Wechselfiebers und führte sie auf die „immer mehr fortschreitende Trockenlegung“ des Linthgebietes zurück. 1881 meldete der Bezirksarzt das gänzliche Verschwinden der Krankheit. Tatsächlich erwies sich die Malaria im Kanton St. Gallen statistisch als kaum mehr relevant. In den Listen der Gestorbenen nach Krankheitsformen, die der Sanitätsrat alljährlich in seinen Berichten publizierte, finden in der Betrachtungsperiode von 1880 bis 1910 acht an Malaria verstorbene Personen Erwähnung. Berücksichtigt man neben dieser Globalstatistik aber noch jene Patienten, die unter besserer ärztlicher Beobachtung standen - nämlich die Spitalpatienten -, so ergeben sich bemerkenswert andere Zahlen: Zwischen 1880 und 1910 wurden in den damals bestehenden st. gallischen Spitälern 52 Malariakranke behandelt, deren regionale Herkunft allerdings nicht mehr eruiert werden kann. Von den 41 Malaria-Patienten des 1873 eröffneten Kantonsspitals in St. Gallen dürften wahrscheinlich auch einige aus dem Rheintal gestammt haben. Vielleicht waren aber auch st. gallische Textilkaufleute darunter, die auf Geschäftsreisen in südländischen Malariagebieten infiziert worden waren. - Im Spital Walenstadt lagen im gleichen Zeitraum 4, in den Krankenhäusern Rorschach, Wattwil und Flawil je 2 Malariakranke, in Uznach 1. Von den 52 Kranken konnten 37 geheilt entlassen werden. Die Beobachtungen der Rheintaler Arzte über das langsame Verschwinden der Malaria passen sich gut in die kontinentale Entwicklung ein. Zwischen 1870 und 1890 erloschen die alten nord- und mitteleuropäischen Malariaherde aus bis heute nicht restlos geklärten Ursachen. Meliorations- und Entsumpfungswerke mit massiver Reduktion der Anophelespopulation, bessere Akzeptanz hygienischer Vorsichtsmassnahmen durch die Bevölkerung mit einer veränderten Einstellung der Gesundheit gegenüber, Ausweitung der medizinischen und therapeutischen Versorgung, aber auch Auswirkungen eines Klimawandels könnten das Abklingen der Krankheit ebenso beschleunigt haben wie die Vermutung, dank grösserer Viehbestände durch bessere Viehzucht habe erst ein Wirtewechsel vom Mensch zum Tier stattfinden und damit die infizierende Wirkung der Anopheles-Mücke bedeutend herabgesetzt werden können. Die Annahme, die Anophelen seien gegenüber Plasmodium vivax immun geworden, widerlegte Rudolf Geigy 1945 - mit einheimischen, aus ehemaligen Malariagegenden stammenden und heute noch zahlreich vorkommenden Anopheles maculi- pennis und bifurcatus - im Labor. Solange die Anopheles in der Rheintaler Bevölkerung keine oder unzureichende Mengen von Malariaparasiten zur Übertragung finden, ist denn auch mit einem Ausbruch der Krankheit nicht mehr zu rechnen. Otto Gsell spricht von einem „Anophelismus ohne Malaria“. Das Verschwinden der Malaria im Rheintal ausschliesslich wasserbaulichen Massnahmen zuschreiben zu wollen, ist demnach nicht möglich. Leichter kann ein Zusammenhang mit anderen Krankheitsformen hergestellt werden. Dies gilt insbesondere für die Erkrankung an Typhus. Schuld daran war der kontinuierliche Anstieg des Grundwasserspiegels im Rheintal.