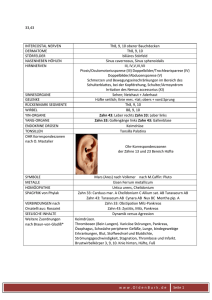

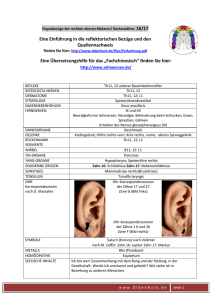

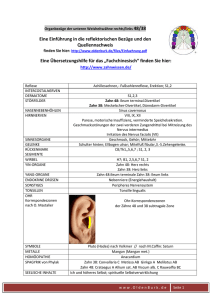

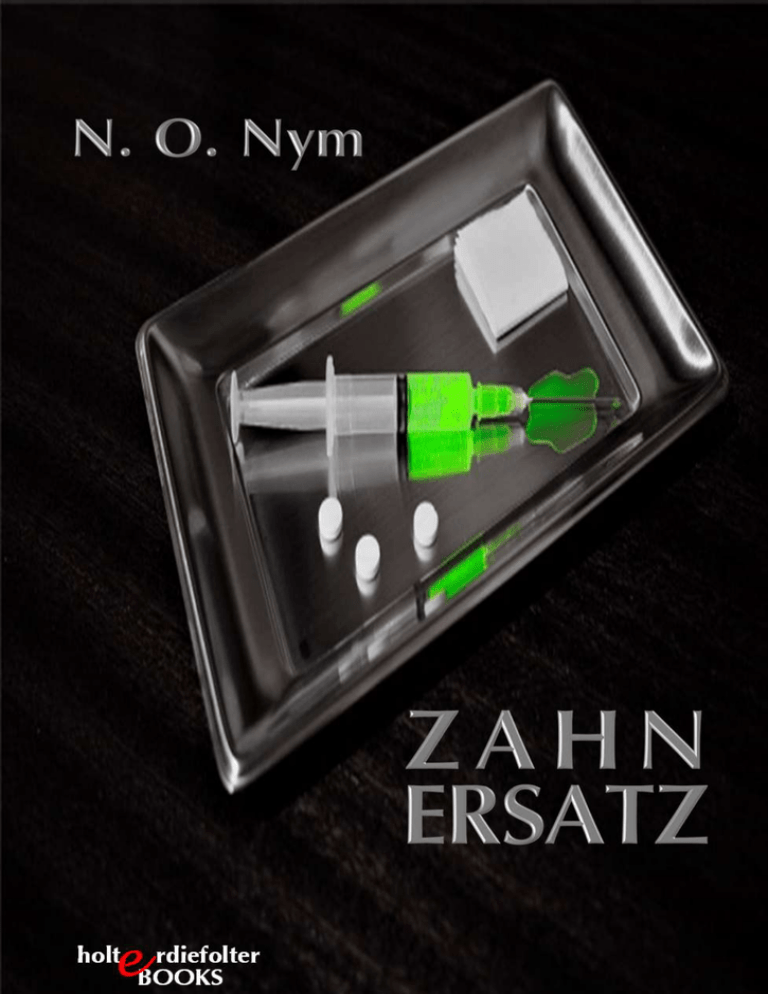

Zahnersatz

Werbung