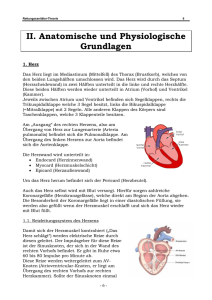

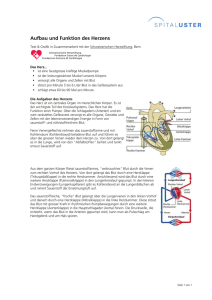

Herz in Gefahr? - Gesundheitsforschung

Werbung