Lippengrind

Werbung

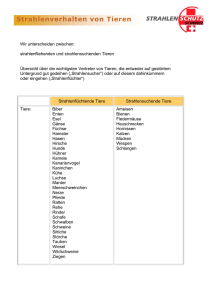

Merkblatt 9 | 2009 Lippengrind Lippengrind ist eine ansteckende Hauterkrankung der kleinen Wiederkäuer, welche durch Viren verursacht wird. An wenig behaarten oder haarlosen Stellen, vor allem an Lippen, Mundwinkeln, Nase, Kronsaum oder Euter treten kleine Bläschen und Pusteln auf. In schlimmen Fällen sind auch die Schleimhäute von Mund, Speiseröhre und Vormägen betroffen. Werden die befallenen Stellen nicht von Bakterien besiedelt, heilen die Veränderungen in der Regel ab, ohne Narben zu hinterlassen. Lippengrind wird auch «Ecthyma contagiosum» oder «Orf» genannt. Tritt Lippengrind in einem Bestand erstmals auf, kann er auch bei erwachsenen Ziegen zu massiven Hautveränderungen und gestörtem Allgemeinbefinden führen. Merkblatt 9 | 2009 Erscheinungsbild Lippengrind tritt bei Tieren aller Altersgruppen auf. Die Erkrankung verläuft meist ohne Fieber. Die Hautveränderungen treten an haarlosen oder an wenig behaarten Stellen auf. Zu Beginn sind nur leichte Rötungen und allenfalls nässende Stellen sichtbar. Dann bilden sich Bläschen und Pusteln, die nach etwa 7 Tagen verschorfen. Die Hautveränderungen heilen innert 3-4 Wochen ab. Danach sind die betroffenen Tiere für einige Monate bis Jahre vor einer neuen Infektion geschützt. Abhängig vom Infektionsdruck und vom vorherrschenden Virusstamm können einmal erkrankte Tiere immer wieder erkranken. Neben den typischen Stellen wie Lippen, Mundwinkel und Nasenspiegel sind teilweise auch Ohren und Augenlider befallen. In schlimmeren Fällen können auch die Schleimhaut des Maules, die Zunge und sogar die Speiseröhre betroffen sein. Bakterielle Infektionen der geschädigten Stellen können zu grossflächigen Hautveränderungen und blumenkohlartigen Wucherungen führen. » Bild 1 1 Erwachsene Tiere Bei erwachsenen Tieren treten zusätzlich zu den oben beschriebenen Lokalisationen oft Hautveränderungen an Euter und Kronsaum auf. Das Allgemeinbefinden ist meist ungestört und die Krankheit führt nur selten zum Tod (Todesfälle < 1 % der erkrankten Tiere). Erwachsene Tiere erkranken wenige Tage nach dem Virus-Kontakt, welcher an Ausstellungen oder bei der Integration eines zugekauften Trägertieres in die Herde erfolgen kann. Transportstress, neue Umgebung und Fütterungsumstellung können die Infektion auslösen. In Beständen, die erstmals mit dem Erreger in Kontakt kommen, kann die Krankheit auch bei erwachsenen Tieren zu gestörtem Allgemeinbefinden und in Einzelfällen zu Aborten führen. Sind Muttertiere an der Euterform von Lippengrind erkrankt, ist der Melkvorgang schmerzhaft. Häufig zeigen diese Tiere eine starke Abwehrreaktion, wenn sie gemolken werden. Säugende Auen lassen die Lämmer nicht trinken, was zu akuten Euterentzündungen und massiven Verlusten führen kann. » Bild 2 2 Jungtiere Jungtiere sind besonders empfänglich und erkranken schwer. Im Kolostrum sind nur wenig Antikörper gegen Lippengrind enthalten. Diese Antikörper schützen die Neugeborenen nicht ausreichend vor einer Infektion. Durch den engen Kontakt von Mutter und Jungtier werden Erreger von einem Muttertier, das Virusträger ist, auf die Lämmer übertragen. Oft weisen die Lämmer grosse, blumenkohlartige Wucherungen an den Lippen und im Maul auf. Die Hautveränderungen sind schmerzhaft und behindern die Lämmer beim Saugen. Sie trinken zu wenig Milch, was zu Unterernährung und schliesslich zu Unterkühlung und Tod führen kann. Die verletzten und entzündeten Hautstellen werden häufig von Bakterien besiedelt, welche schmierige Beläge verursachen. Todesfälle bei Lämmern, vorzeitige Abgänge durch Euterentzündungen sowie Behandlungs- und Impfkosten können erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen. Die Rate der Todesfälle liegt bei 20-50 % der erkrankten Tiere. » Bild 3, 4 Seite 2 Merkblatt Nr. 9 Lippengrind 3 1 Lamm mit schmerzhaften Veränderungen durch Lippengrind am Maul. 2 Lippengrind an Euter und Zitzen begünstigt Euterentzündungen. 3 Jungtiere erkranken besonders häufig an Lippengrind. Ursache Lippengrind wird durch ein Virus (Parapoxvirus ovis) verursacht. Es ist sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit. Im Krustenmaterial kann der Erreger an trockenen und lichtgeschützten Stellen jahrelang überleben. Eine Reinigung und Desinfektion des Stalles kann die Virusmenge zwar vermindern, das Virus aber nicht eliminieren. In den infizierten Tieren überlebt das Virus ebenfalls lange. Gesunde Trägertiere können ein Virusreservoir bilden. Ansteckung 4 Das Virus wird entweder direkt von Tier zu Tier (Kontakt zu gesunden Trägertieren, Tierzukauf, Ausstellungen) oder über verunreinigte Einrichtungen und Geräte (Schermaschinen, Stalleinrichtungen, Werkzeuge) übertragen. Lämmer infizieren sich in der Regel beim Saugen bei der Mutter oder bei der künstlichen Aufzucht über die Tränkeeinrichtung. Verschmutzte Weiden und Transporter können ebenfalls eine Infektionsquelle bilden. Auf verseuchten Weiden muss während mehrerer Monate mit einem erhöhten Infektionsrisiko gerechnet werden. Über kleine Hautverletzungen oder über die Schleimhäute gelangen die Viren in den Körper. An verschiedenen Stellen im Körper, darunter auch in der Leber, vermehren sich die Viren. Danach verursachen sie an den typischen Stellen die Hautveränderungen. Beim Abfallen der Krusten werden massenweise Viren in die Umwelt freigesetzt. Von der Ansteckung bis zur Erkrankung vergehen 3-14 Tage. » Bild 5, 6 5 Vorkommen Lippengrind ist bei Schafen und Ziegen weltweit verbreitet. Bis zu 100 % einer Ziegen- oder Schafherde können befallen sein. Wildwiederkäuer und Neuweltkameliden, welche für die Krankheit ebenfalls empfänglich sind, weisen jedoch unterschiedliche Krankheitsbilder auf. Die Infektionen verlaufen in der Regel milder als bei Schafen und Ziegen. In freier Wildbahn wurde Lippengrind auch bei Rot-, Gäms- und Steinwild beobachtet. Bei Gämsen kommt die Krankheit jedoch nur sporadisch vor. Bei gehegten Hirschen ist die Krankheit selten. Die Krankheitsanzeichen sind deutlich weniger ausgeprägt als bei Schafen und Ziegen. Diagnose In den meisten Fällen wird die Diagnose aufgrund der sichtbaren Veränderungen der Haut gestellt. Zur Absicherung der Diagnose kann der Erreger im Labor in Krustenmaterial nachgewiesen werden. Ähnliche Hautveränderungen werden auch durch Blauzungenkrankheit oder Räude hervorgerufen. 6 4 Nicht bei allen Jungtieren verläuft Lippengrind bösartig. 5 Zu Beginn der Erkrankung sind Bläschen sichtbar. 6 Die bösartige Form von Lippengrind kann massive Veränderungen der Zunge verursachen. Übertragung auf den Menschen Lippengrind ist auch für den Menschen gefährlich (Zoonose). Bei Kontakt mit infizierten Tieren (auch Trägertieren) kann der Erreger über kleine Verletzungen in die Haut eindringen. Einige Tage nach der Ansteckung bilden sich vor allem an den Händen oder Armen nässende Bläschen, welche später verkrusten und abfallen. Diese Hautveränderungen können sehr schmerzhaft sein, heilen aber in der Regel nach örtlicher Desinfektion innert weniger Wochen vollständig ab. Als vorbeugende Massnahme wird deshalb bei der Behandlung der Tiere das Tragen von Handschuhen empfohlen. Lippengrind Merkblatt Nr. 9 Seite 3 Vorbeugung Haltung Eine gute Stallhygiene, das Vermeiden von Stress und eine optimale Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen tragen zur Vorbeugung bei. Tierzukäufe Eine freiwillige Quarantäne kann die Einschleppung der Krankheit bei neu zugekauften Tieren in den gesamten Bestand eventuell verhindern. Weil die Krankheit auch durch gesunde Trägertiere in einen Bestand eingeschleppt werden kann, wird das Risiko eines Krankheitsausbruches auf diese Weise nicht vollständig eliminiert. 7 Impfung Eine vorbeugende Impfung empfiehlt sich in Betrieben, welche immer wieder massive Verluste erleiden oder einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Dabei handelt es sich meist um Betriebe, die ihre Tiere zusammen mit fremden Tieren sömmern oder Ausstellungen besuchen. Zur Vorbeugung werden alle Tiere über 3 Monate einmal, alle Lämmer unter 3 Monaten zwei Mal im Abstand von 4-6 Wochen geimpft. Ein Kontakt zu Tieren, die mit Lippengrind infiziert sind, darf frühestens 14 Tage nach der Impfung erfolgen. Alle 12 Monate wird eine Wiederholungsimpfung empfohlen. Die Impfung gewährt keinen 100 %-igen Schutz vor der Krankheit. Behandlung Damit der Infektionsdruck möglichst tief gehalten werden kann, sollten erkrankte Tiere getrennt von den gesunden Tieren gehalten werden. Wenn mehrere Tiere einer Herde betroffen sind, ist die Behandlung des Lippengrindes eine schwierige und zeitaufwändige Aufgabe. Die erkrankten Stellen werden wiederholt gewaschen und mit Jodlösung eingesprüht. Eine lokale Behandlung mit jodhaltigen oder Vitamin A-haltigen Salben ist ebenfalls möglich. Die Krusten sollten nicht entfernt werden, weil sonst massenweise Viren freigesetzt werden. Zusätzlich kann den Tieren mit Schwefelblüten angereichertes Viehsalz angeboten werden. Dazu mischt man 1 Teil Schwefelblüten mit 3 Teilen Viehsalz. Vitaminisierte Mineralstoffe unterstützen das Immunsystem ebenfalls und tragen somit zu einer besseren Genesung bei. Lämmer müssen allenfalls mit der Flasche zugefüttert werden. Bei zusätzlichen oberflächlichen bakteriellen Infektionen können antibiotikahaltige Präparate aufgetragen werden, welche Linderung verschaffen. Bei starken bakteriellen Veränderungen (der bösartigen Form) sollten die Tiere zusätzlich durch den Tierarzt systemisch mit Antibiotika und Schmerzmitteln behandelt werden. Impfung befallener Herden: Ob bereits erkrankte Tiere zusätzlich geimpft werden sollen, ist umstritten. Ein erster Ausbruch der Krankheit kann sehr heftig verlaufen. In solchen Fällen wird von einer zusätzlichen Impfung eher abgeraten. Zeigt eine Schafherde wiederholt Probleme mit Lippengrind, ist die Impfung der Mutterschafe 3-4 Wochen vor dem Ablammen angezeigt. Der Impfstoffhersteller empfiehlt, Ziegen ausserhalb der Trächtigkeit zu impfen. Schaf- und Ziegenlämmer sollen nach dem Auftreten der ersten Symptome geimpft und die Impfung nach 10 Tagen wiederholt werden, falls die Symptome nicht abgeklungen sind. » Bild 7, 8 Seite 4 Merkblatt Nr. 9 Lippengrind 8 7 Die veränderten Hautstellen müssen regelmässig gewaschen werden. 8 Nach dem Waschen werden die erkrankten Hautbezirke mit Jodlösung desinfiziert. Weitere Informationen / Kontaktadresse BGK/SSPR Postfach 3360 Herzogenbuchsee Fax: 062 956 68 79 [email protected] www.caprovis.ch 062 956 68 56 Romandie 062 956 68 57 062 956 68 50 062 956 68 66 062 956 68 55 062 956 68 58 Hirsche Milchschafe Neuweltkameliden Schafe Ziegen Fotos: BGK/SSPR, Gestaltung: Verlagsgenossenschaft Caprovis, www.caprovis.ch ©2009 Merkblatt 9 | 2009 Lippengrind Merkblatt Nr. 9 Seite 5