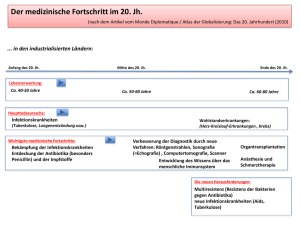

Volkskrankheiten - Zentrum für Infektionsmedizin und

Werbung