Dezember

Werbung

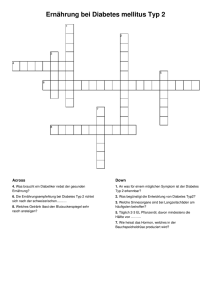

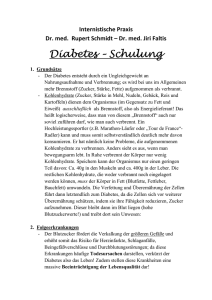

Mir z'lieb Die Kundenzeitschrift der EGK-Gesundheitskasse 16. Jahrgang I Dezember 2011 Die süsse Versuchung Wie viel Zucker darf es sein? Auch wenn es schneit Wandern im Winter Wenn der Samichlaus kommt Seine Besuche sind beliebt wie nie www.egk.ch 2 Mir z'lieb Inhalt Fokus Die süsse Versuchung Süsse Rezepte Volkskrankheit Diabetes 3 6 7 Kolumne 9 Chind und Chegel Yvonne Zollinger Redaktionsleitung «Mir z’lieb» Zugegeben, der Dezember ist nicht unbedingt der beste Monat, um dem Zuckerkonsum abzuschwören. Mit Zimtsternen, Lebkuchen oder Mailänderli ist er der zuckersüsse Höhepunkt des Jahres. Zum Glück heisst die Zauberformel für ein gesundes und trotzdem genussreiches Leben nicht totaler Verzicht, sondern massvoller Genuss. Aber weil auch der nicht einfach zu erreichen ist, bieten wir Ihnen eine gesunde «Guetzli-Alternative» an. Und sollten Sie dem Zuckerrausch trotzdem einmal erliegen, steigen Sie in Ihre Wanderstiefel. Walter Hess zeigt Ihnen, dass auch der Winter das Wandern wert ist. Wir wünschen Ihnen schöne Festtage. Yvonne Zollinger Die guten Seiten der EGK 10 SNE News 12 «Genusswoche» Persönlich 13 12 Fragen an Marlis Metzler Reiselust 14 Wandern im Winter Ausflugtipp 17 Winter im Zoo Basel Interview Besuch beim Samichlaus 18 Kinderseite 20 Volkskrankheit Diabetes Bei Übergewicht, hohem Blutdruck und erhöhtem Cholesterinspiegel steckt man tief in der Diabetes-Risikogruppe. 7 Wandern im Winter Die meisten Wanderratgeber erklären die Wander­ saison Ende Oktober als beendet. Dabei hat Winter­ wandern seinen besonderen Reiz. 14 Schreiben Sie uns bitte, wenn Sie Ergänzungen oder Einwände gegen die im «Mir z’lieb» publizierten Texte haben! Die Redaktion freut sich auf Ihre Post, ob als Brief oder E-Mail. Redaktionsadresse: EGK-Gesundheitskasse, Redaktion «Mir z’lieb» Postfach 363, 4501 Solothurn [email protected] Impressum: «Mir z’lieb» Herausgeberin: EGK-Gesundheitskasse Gesamtauflage: 121 700 Exemplare Internet: www.egk.ch Redaktionsleitung: Zett Corporate Publishing, Yvonne Zollinger Verantwortlich: GfM AG, Bruno Mosconi Lektorat/Koordination: GfM AG, Marianne De Paris Redaktion: Walter Hess, Mitra Devi, Andrea Vesti Gestaltung: Ingold Design, Stephan Ingold, Caroline Diethelm Foto Titelseite: iStockphoto, Magdalena Kucova Fotos Inhalt: iStockphoto, Walter Hess, Andrea Vesti, Yvonne Zollinger, Felix Kilchsperger Für unverlangt eingesandte Manu­skripte, Fotos oder Illustrationen übernimmt die Herausgeberin keine Haftung. Wenn der Samichlaus kommt Seit 40 Jahren ist Felix Kilchsperger Samichlaus bei der St. Nikolausgesellschaft der Stadt Zürich. 18 Foto: iStockphoto, Magdalena Kucova Fokus Die süsse Versuchung Noch nie hat der Mensch so viel Zucker zu sich genommen wie heute. Der verführerische natürliche Süssstoff ist nicht nur in den Klassikern Glacé, Kuchen und Soft-Drinks ent­halten, sondern auch in etlichen als gesund angepriesenen Nahrungs­mitteln. Einige Wissenschaftler nennen Zucker gar ein s­ üchtig machendes Gift. Wollen sie uns die Feiertage vermiesen – oder was ist dran an diesen warnenden Worten? Alles, was Spass macht, ist unmoralisch, illegal oder macht dick. So lautete ein augenzwinkernder Spruch der «Drugs-and-Sex-and-Rock-’n’-Roll»Generation. Zucker gehört heute wie damals zu VON MITRA DEVI den Dingen, die Spass machen. Dies bestätigt ein Blick in die weihnachtlichen Auslagen der Confise­rien. Dass Gewichts­zunahme mit Kalo-­ rien Hand in Hand geht, ist allen klar. Der amerikanische Arzt Robert Lustig geht jedoch einen Schritt w ­ eiter: Nicht nur zur Vermehrung der Leibesfülle und Karies soll Zucker führen, sondern nebst ­Diabetes zu diversen Krankheiten wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar Krebs. Zucker sei ein Suchtmittel, das mit Nikotin und Alkohol in einem Atemzug genannt werden müsste. Sollen uns solche Aussagen die Freude am Gaumengenuss verderben? Sind unsere lieb gewonnenen Gewohnheiten wirklich so schädlich? Wir versuchen, Mass zu halten, süssen unseren Tee mit Honig aus biologischem Anbau und essen «Light»-Joghurts, aber das morgendliche Confibrot, die Festtagstorte und der Coupe Romanoff beim Restaurantbesuch gehören einfach dazu. Gesundheitsapostel, die uns die Lust ver­ gällen, mögen wir nicht. Doch ist das klug? Wäre es nicht sinnvoll, unseren Zucker-Verbrauch auf ein Minimum zu beschränken? Rüben und Rohre Diese Frage stellten sich Menschen früherer Zeitalter nicht. Zucker galt als Luxusprodukt, wurde «weisses Gold» genannt und war sündhaft teuer. Vor 8000 Jahren bewirtschafteten die Me­ lanesier bereits Zuckerrohr-Plantagen. Über In­ dien und Persien landete das wertvolle Gut im Rom der Antike, wo es von reichen Patriziern als Delikatesse geschätzt wurde. Mit den Kreuzrittern gelangte der begehrte Zucker in grösseren Mengen nach Europa. Ab 1500 wurde Zuckerrohr weltweit kultiviert. Erst 1747 entdeckte man den Zuckergehalt der Zuckerrübe, was eine Produktion in kühleren Anbaugebieten ermöglichte. Um 1800 entstanden die ersten Rübenzuckerfabriken, 1840 wurde der Würfelzucker erfunden, und etwa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Zucker zu einem alltäglichen Lebensmittel. Heutzutage liegen die Zuckerrohr-Hauptanbaugebiete in Indien, China und Brasilien. Auch Europa gehört zu den Zucker-Produzenten. In der Schweiz bauen 7000 Bauernfamilien auf etwa 20 000 Hektaren Zuckerrüben an. Daraus entstehen 230 000 Tonnen Zucker. Ob aus Rüben oder Zuckerrohr hergestellt, chemisch ist die Zusammensetzung des Zuckers identisch. Er besteht aus Saccharose; diese gehört zu den Kohlehydraten. Verzehrten die Adeligen des Mittelalters Zucker noch in kleinen Mengen, beträgt heute unser Pro-Kopf-Verbrauch fast 50 Kilogramm pro Jahr. Wo liegt nun das ­Problem, mag man sich fragen. Gegen Karies hilft gründliches Zähneputzen, und mit sportlicher Betätigung und Gewichtskontrolle kann das Diabetes-Risiko gemindert werden. Glückshormone und Insulinausstoss Leider ist es nicht so einfach. Der Genuss von Zucker, der in den vergangenen J­ ahrzehnten 3 Mir z’lieb Fokus extrem zugenommen hat, steht in Verdacht, nebst Zahnschäden diverse ­andere gesundheit­ liche ­Beeinträchtigungen zu verursachen. Laut Robert Lustig ist dabei jeder Zucker gleich ­schädlich, egal ob Glucose (in raffiniertem Zucker), Fructose (Fruchtzucker), Maissirup oder Honig. Wird Zucker kurz nach dem Essen ins Blut aufgenommen, schüttet unser Körper Insulin ­ aus, ein Hormon der Bauchspeicheldrüse, dessen Aufgabe es ist, den Zucker an alle Körperzellen zu verteilen, die daraus Energie gewinnen. Dieser Prozess steht in Zusammenhang mit dem Ausschütten des «Glückshormons» Serotonin. Viele von uns kennen das: Man fühlt sich gestresst oder niedergeschlagen und greift zur Schokola- Foto: iStockphoto, Richard Semik 4 Verschiedene Zuckerarten Kristallzucker: am häufigsten gebrauchter weisser Haushaltzucker, aus Zu­ ckerrüben oder Zuckerrohr hergestellt und raffiniert. Besteht aus fast 100 % Saccharose. Vollrohrzucker: reiner, getrockneter Saft des Zuckerrohrs, von dem nichts entfernt und dem nichts hinzugefügt wurde. Enthält Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, aber noch immer 93 % Saccharose. Brauner Zucker: überbegriff für alle Zuckerarten mit brauner Farbe, deren ­Kolorierung beispielsweise durch Hinzufügen von dunklem Zuckerrohrsirup erzeugt wird. Sagt nichts über den Saccharose-Gehalt aus und ist auch nicht «ge­sünder» als weisser Zucker. Rohrohrzucker: unraffinierter Vollrohrzucker, dem die Melasse abgetrennt ­wurde. Melasse: dunkelbrauner, sirupartiger Rest bei der Zuckerproduktion Kandiszucker: Kristalle, die durch langsames Auskristallisieren der reinen Zuckerlösung entstehen. de. Das erste Stück schmeckt wunderbar, das zweite schiebt man gedankenverloren nach, beim dritten und vierten spürt man eine leichte Gier und versucht, sich zu beherrschen. Was einem jedoch erst nach dem Verzehr der halben Tafel ­gelingt. Jetzt fühlt man sich ruhig und glücklich. Einige geben freimütig zu, ein «Chocoholic», also schokoladensüchtig zu sein. So rasch der Blut­zuckerspiegel jedoch in die Höhe saust, so schnell stürzt er wieder hinunter. Es kommt das «Tief ­danach». Man ist müde, unkonzentriert und gereizt – und greift erneut zu Süssem. Dieses Auf und Ab von Über- und Unterzuckerung kann ­extreme Ausmasse annehmen, was den Begriff «Sucht» durchaus rechtfertigt. Bei einer Zucker-Überflutung baut die Leber einen grossen Teil davon in Fett um. Dieses wird erst einmal zwischengelagert (an den sogenannten «Problemzonen» wie Bauch und Hüfte), damit der Körper später in aller Ruhe das überschüssige Fett verarbeiten kann. Doch diese Ruhe tritt nicht ein, wenn schon bald die nächste Zucker­ ladung in den Körper kommt. Das Depot ver­ grössert sich. Die Fettpolster wachsen. Das Dia­ betes-Risiko steigt, und weitere gesundheitliche Folgen treten auf. Die Light-Illusion Der Appell von Robert Lustig, jeglichen Zucker strikt aus unserer Nahrung zu verbannen, ist j­edoch unrealistisch. In einer ausgewogenen Ernährung haben Lebensmittel aller Geschmacksrichtungen Platz. Doch viele Menschen greifen bevorzugt zu Süssem und Salzigem und meiden ausgerechnet die immunstärkenden Bitterstoffe. Wer sich vernünftig ernähren möchte, steht vor dem Problem, herauszufinden, in welchen Nahrungsmitteln versteckter Zucker lauert. Der «vollwertige» Nuss-Riegel beispielsweise strotzt oft vor Rohrzucker, der als gesund gilt. In vielen Broten, Gipfeli und Cornflakes steckt ebenfalls Zucker. Einige Frühstücksflocken be­stehen zu ­einem beträchtlichen Prozentsatz aus Saccharose, ebenso Tomatenpürée und Nahrungs- oder Würzmittel, von denen man es nicht erwarten würde, wie Essig oder Senf. Es lohnt sich also beim Einkaufen, das Kleingedruckte auf den Verpackungen zu lesen oder Lebensmittel im BioLaden zu erwerben. Viele Bio-Läden verzichten darauf, gezuckerte Grundnahrungsmittel zu verkaufen. Und was ist mit den Light-Produkten? Tatsächlich helfen diese zwar gegen Übergewicht, da Saccharin, Cyclamat, Acesulfam und Co. so­ zusagen kalorienfrei sind. Andererseits wirken sie ­appetitanregend. Insbesondere Aspartam ist umstritten, da es zu Nebenwirkungen wie Übelkeit, Migräne, depressiven Verstimmungen und Hauptanbaugebiete von Zuckerrohr sind Brasilien, Indien und China. Zuckergehalt verschiedener Lebensmittel Bonbons:96 % Honig:62–85 % Konfitüre:60 % Schokolade:45–60 % Frühstücksflocken:40 % Fruchtglacé:30 % Dosenananas:20 % Senf: 18 % Orangensaft: 10 % dies dennoch tun möchte, sollte nicht radikal ­umstellen, sondern schrittweise erst den Zucker durch Honig ersetzen, dann die Menge reduzieren und schliesslich bereits süssliche Lebensmittel nicht weiter süssen. Erdbeeren im Sommer schmecken ohne Zucker wunderbar. Wer Äpfel nur in Form von Apfelmus, Apfeltorte, Desserts, Crèmes oder Süssmost kennt, ist überrascht, wie vielseitig die frische Frucht schmeckt. Sie überschwemmt unseren Gaumen nicht mit purer ­Süsse, sondern besitzt feine Nuancen wie Säure, Herbe und Rauheit. Wir nehmen Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe auf. Ein Kraut hat in den letzten Jahren immer ­wieder von sich reden gemacht. Die Staudenpflanze Stevia. In Südamerika seit Langem bekannt, fristet sie in Europa ein Mauerblümchendasein. Da wissenschaftliche Daten lange fehlten, war das Gewächs bei uns nicht zugelassen. In­ zwischen werden jedoch Steviasol-Produkte als Pulver, Flüssigkeit oder Granulat angeboten, die fürs Süssen von Tees, Backen von Kuchen und vieles mehr eingesetzt werden können. Stevia ­enthält kaum Kalorien, verursacht keine Karies, beeinflusst den Blutzuckerspiegel nicht (ist deshalb für Diabetiker geeignet) und besitzt eine ­hohe Süsskraft. Ganz ist der Geschmack von ­Stevia nicht mit dem von Zucker zu vergleichen, doch ein Versuch lohnt sich auf jeden Fall. Mailänderli, Zimtsterne, Amaretti und Vanillegipfeli mit Stevia? Probieren Sie’s aus! Liebe Leserinnen und Leser, mit diesem Artikel verabschiede ich mich nach drei Jahren von ­Ihnen, wünsche Ihnen gefreute Festtage und weiterhin gute Unterhaltung mit dem «Mir ­ z’lieb». Hautproblemen führen kann. Ausserdem besitzen die künstlichen Stoffe eine höhere Süsskraft als Zucker. Das führt zur Gewöhnung, sodass unge­süsste Getränke oder Snacks je länger je fader schmecken. Kindern künstlich gesüsste Lecke­ reien anzubieten, kann nur eine Notlösung sein. ­Besser ist es, sie mit den natürlichen Süssigkeitsquellen wie Obst und frischen Beeren zu ver­ sorgen. Wundermittel Stevia? Zugegeben, einfach ist es nicht, seinen Zuckerkonsum einzuschränken. Zu verlockend sind all die Backwaren, Patisserien und Soft-Drinks. Wer Foto: iStockphoto, Heike Rau Foto: iStockphoto, George Clerk Fokus Etwas anders im Geschmack als raffinierter Zucker, aber gesund: Süsspflanze Stevia. 5 6 Mir z’lieb Fokus Süsse Rezepte Dieses Weihnachtsgebäck kommt ganz ohne Zucker aus und befriedigt trotzdem die Lust auf Süsses. Probieren Sie es aus. Dinkelguetzli 60 g Butter 1 Ei 60 g Agavendicksaft 1 Prise Salz 70 g Mandeln oder Haselnüsse gemahlen 150 g–170 g Dinkelvollkornmehl 1 Msp. Bourbon-Vanille wenig Nelkenpulver wenig Zimt 1 Eigelb zum Bestreichen • Butter glatt rühren. • Ei, Agavendicksaft und Salz dazugeben, rühren. • Mandeln, Dinkelmehl und Gewürze zugeben und darunter mischen. • Je nach Grösse des Eis etwas mehr Mehl dazu­geben. Der Teig soll nass sein, er soll sich aber zu einer Rolle formen lassen. • Eine Rolle formen, diese in eine Klarsicht­ folie wickeln und ½ Stunde kalt stellen. • ¾ cm dicke Plätzchen schneiden. Mit Eigelb bepinseln. • Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad 12–15 Mi­nuten backen. Foto: iStockphoto, Magdalena Kucova Info Alle Rezepte stammen von Ernährungsberaterin Brigitte Speck. Das Mailänderlirezept und viele weitere Backideen finden Sie im Buch: «Backen mit Stevia» 40 Rezepte von Brigitte Speck, ISBN 978-3-77500-588-3. Das Buch ist leider nur auf Deutsch erhältlich. Mailänderli 100 g zimmerwarme Butter 1 Ei 30–40 g Steviapulver (GrooVia) 150 g Weissmehl 1 Eigelb zum Bestreichen • Butter und Ei mit dem Handrührgerät schaumig schlagen. • Steviapulver unterrühren. • Mehl hinzugeben, zu einem weichen Teig zusammenfügen. • Teig in eine Klarsichtfolie einwickeln, mindestens 30 Minuten kühl stellen. • Den Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche 2–3 mm dick ausrollen, beliebige Formen ausstechen, auf das Blech legen. Das Gebäck mit Eigelb bestreichen. • Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C ca. 10–15 Minuten backen. (GrooVia und Agavendicksaft sind in Reformhäusern und Drogerien erhältlich.) Schoggikugeln 1 Ei 30 g Steviapulver (GrooVia) 60 g schwarze Schokolade 90 % 125 g gemahlene Haselnüsse 40 g Dinkelvollkornmehl • Ei und Steviapulver in die Schüssel geben. Schaumig rühren. • Schokolade im Cutter fein mahlen oder fein raffeln. • Haselnüsse und Mehl dazugeben, umrühren. • Die Masse mit den Händen zusammenfügen. Baumnussgrosse Kugeln formen, auf ein mit Backtrennpapier belegtes Blech legen. • Die Kugeln 2-3 Stunden antrocknen lassen. • Schoggikugeln im vorgeheizten Backofen bei 240 °C 4–6 Minuten backen. 7 Foto: iStockphoto, Mark Hatfield Fokus Volkskrankheit ­Diabetes ist im ­Vormarsch Die Hälfte aller Diabetikerinnen und Diabetiker wissen noch gar nicht, dass sie an Diabetes erkrankt sind. Mit Übergewicht, hohem Blutdruck und erhöhtem Cholesterinspiegel steckt man aber bereits tief in der Risikogruppe. Dr. Iff, einfach ausgedrückt, was ist eigentlich ­Diabetes? Diabetes ist eine Störung, bei der der Körper den Zucker nicht mehr voll als Energiequelle ver­ werten kann, weil das Insulin fehlt oder zu wenig wirkt. Bei Diabetes vom Typ 1 ist es ein Insulinmangel. Diese Menschen haben oft von Geburt an zu wenig oder gar kein Insulin. Beim Typ 2 sind es zwei Dinge, entweder wirkt das Insulin nicht richtig oder es ist zu wenig Insulin vor­ handen. Im Schnitt geht es etwa sieben Jahre, bis ein Dia­ betes des Typs 2 erkannt wird. Weshalb? Das Hauptproblem beim Typ-2-Diabetes (im ­Gegensatz zum Typ 1, bei dem sich die Symptome sehr schnell zeigen) liegt darin, dass er sich sehr langsam entwickelt. Bis sich hier die Symptome zeigen, ist der Zucker schon relativ hoch. Viele Menschen merken auch bei hohem Zucker, wenn er langsam kommt, fast nichts. Darum kann es sehr lange g­ehen, bis die Symptome bemerkt ­werden, oder bis man im Rahmen einer Rou­ tineuntersuchung auf den erhöhten Zuckerwert stösst. Ich denke, eine Rolle spielt auch, dass man bis vor Kurzem zu wenig auf die Risikofaktoren für eine Zucker­erkrankung geschaut hat. In den letzten Jahren wurden die Leute mit verschiedenen Kampagnen, wie zum Beispiel der Diabetesgesellschaft oder der Hausärzte, für die Proble­ matik sensibilisiert und Risikofaktoren aufgezeigt. Ein Risikofaktor ist die Vererbbarkeit. Gilt das für beide Typen? Ja, beiden Typen sind vererbbar. Typ 2 sogar mehr als Typ 1. Man hat das bei Zwillingsforschungen erkannt. Hat ein eineiiger Zwilling Diabetes Typ 1, ist die Chance 40 Prozent, dass der andere ebenfalls erkrankt. Wenn hingegen ein eineiiger Zwilling einen Diabetes Typ 2 entwickelt, dann ist es bei gleicher Lebensweise, Bewegung, Ernährung usw. zu 100 Prozent sicher, dass der andere ebenfalls Diabetes 2 bekommt. Man spricht bei Diabetes 2 auch von einer Zivili­ sationskrankheit. Warum das? Ein gut erforschtes Beispiel ist das eines Indianerstammes in Nordamerika. Dieser kam in den 8 Mir z’lieb Fokus 1950er- oder 1960er-Jahren in ein Reservat. Zuvor war Diabetes unter den Leuten nicht bekannt. Heute ­haben etwa 50 Prozent der Stammesmitglieder Diabetes 2. Die veränderte Ernährungsweise und Bewegungsmangel haben zu diesem dramatischen Resultat geführt. Bekannt ist auch, dass die soziale Zugehörigkeit eine Rolle spielt. So erkranken Menschen aus der Unterschicht häufiger an Diabetes. Das hängt ziemlich sicher mit der schlechteren Ernährung zusammen. Junkfood ist billiger und schneller zubereitet. Es braucht nicht einmal unbedingt Junkfood zu sein. Spaghetti mit Sauce sind schneller zubereitet als ein Teller frisches ­Gemüse. Diabetes 2 war früher, und ist auch heute noch, vor allem eine Krankheit der älteren Bevölkerung. Aber es gibt immer mehr junge Menschen, die ­daran erkranken. Machen Sie diese Erfahrung in Ihrer Praxis auch? Meine jüngste Patientin, die an Diabetes 2 erkrankte, war 14 Jahre alt. Da spielen Ernährung, Bewegung und Gewicht eine Rolle. Fälle unter 20 Jahren sind doch immer noch die Ausnahme. Das Beunruhigende jedoch ist, wie weit nach unten die Altersgrenze für Diabetes im Allgemeinen gefallen ist. Früher waren Fälle unter 50 Jahren selten. Heute ist das längst nicht mehr so. Was bedeutet die Diagnose Diabetes 2 für einen jüngeren Menschen? Besteht die Chance einer ­Heilung? In der Regel ist ein Diabetes Typ 2 nicht heilbar. Bei jüngeren Menschen, die ihr starkes Übergewicht, zum Beispiel durch ein Magenband, in Fakten und Daten zu Diabetes • In der Schweiz schätzt man, dass rund 350 000 Personen an Diabetes erkrankt sind, d­ avon sind rund 30 000 Typ-1-Diabetiker • Heute sind weltweit 285 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt • Bis zum Jahr 2030 werden gemäss Schätzungen der Internationalen Diabetes Föderation (www.idf.org) beinahe 500 Millionen Menschen weltweit an Diabetes erkrankt sein • Jedes Jahr erkranken weitere 7 Millionen ­Menschen weltweit an Diabetes • Alle 10 Sekunden stirbt ein Mensch an den F­ olgen von Diabetes • Alle 10 Sekunden erkranken zwei Menschen an Diabetes • Diabetes ist die vierthäufigste krankheitsbe­dingte Todesursache • Im Durchschnitt dauert es 7 Jahre, bis ein ­Diabetes Typ 2 entdeckt wird Quellen: Diabetes Atlas, fourth edition, International Diabetes Federation, 2009 ­Diabetes and Car­diovascular Disease: Time to Act, International Diabetes Federation, 2001 World Health Organisation Diabetes Unit www.who.int/diabetes. Dr. med. Ernst Iff, Facharzt FMH für Innere Medizin spez. Endokrinologie-Diabetologie den Griff bekommen und bei denen zudem eine ge­nügende eigene Insulinproduktion vorhanden ist, kann man von einer Heilung sprechen. Aber die Daten zu solchen Fällen sind noch zu neu und ungesichert. Was bedeutet die Diagnose Diabetes 2 für einen Menschen im Alltag? Eine Veränderung bei Ernährung, Bewegung und lebenslange Medikamenteneinnahme. Im Gegensatz zu früher fängt man heute relativ früh mit der Medikation an, weil man erkannt hat, dass diese die Gewichtsabnahme unterstützt. Eine besondere Diät oder einfach eine gesunde Er­ nährung? Wenn sich jemand gesund und ausgewogen ernährt, macht er eigentlich schon alles richtig. Es gibt für einen Diabetiker mit Typ 2 im Prinzip keine verbotenen Lebensmittel, bis auf wenige Ausnahmen wie Süssgetränke oder Orangensaft, die sehr schnell ins Blut gehen und einen negativen Einfluss haben. Hier kommt es dann einfach auf die Menge an, die man zu sich nimmt. Im Alter ist Diabetes sehr verbreitet. Jeder vierte Bewohner einer Pflegeeinrichtung ist davon be­ troffen. Ob man im Alter Diabetes bekommt, hängt auch hier von der genetischen Veranlagung ab. Dann spielt das Gewicht eine Rolle. Ausserdem ist die Kolumne Bewegung in dieser Altersgruppe eher eingeschränkt. Wenn jemand die Veranlagung hat, kann Diabetes darum auftreten. von yvonne zo l l inger Haben die Medikamente für Diabetiker in den letzten Jahren oder Jahrzehnten Fortschritte ge­ macht? Ja, relativ grosse. Im Moment lösen viele neue Medikamentengruppen ältere Medikamente ab. Bei Patienten mit Typ 2 ist es meist so, dass der Zucker nur ein Teil der Stoffwechselstörung ist. Meist kommen hoher Blutdruck und hohe Cholesterinwerte hinzu. Das heisst, dass verschiedene Medikamente geschluckt werden müssen. Sollte man sein Blut regelmässig auf Zucker un­ tersuchen lassen? Es kommt auf die Risikosituation an. Wenn ein oder sogar beide Elternteile Diabetes haben, ist es sicher sinnvoll, sich ab 40 jedes Jahr beim Arzt auf Diabetes testen zu lassen. Bei der Früherkennung ist wichtig, dass man die Risikokonstellation erfasst. Erhöhter Blutdruck und Übergewicht gehören dazu. Diabetes ist ein erheblicher Kostenfaktor im Ge­ sundheitswesen. Weshalb? Komplikationen, die durch Diabetes entstehen können, sind mit grossen Kosten verbunden. Diabetes kann stationäre Aufenthalte in der Klinik notwendig machen, zum Beispiel, wenn jemand Probleme mit den Füssen bekommt oder zur ­Dialyse muss. Teuer sind auch die Medikamente. Seit den 1980er-Jahren haben sich die Fälle von Diabetes fast verdoppelt und steigen weiter. Die Statistiken sind in der Schweiz nicht so genau, aber man geht heute von 300 000 Personen aus, die von Diabetes betroffen sind. Was geben Sie als Fachmann dem Leser mit auf den Weg zum Thema Diabetes? Ich denke, wichtig ist, seine Risikosituation zu analysieren und mit dem Arzt zu besprechen. Noch wichtiger wäre natürlich, gar nicht erst in die Risikogruppe zu kommen. Zumindest dort, wo man selbst etwas dafür tun kann, beim Übergewicht zum Beispiel. Bei der erblichen Vorbe­ lastung ist es etwas anderes. Interview: Yvonne Zollinger Ausführliche Informationen finden Sie über die Schweizerische Diabetes-Gesellschaft, Generalsekretariat, Rütistrasse 3A, 5400 Baden und auf der Internetseite www.diabetesgesellschaft.ch. Die Seite ist auch auf Französisch und Italienisch abrufbar. Es weihnachtet gar (zu) sehr Jedes Jahr, so ungefähr am 26. oder 27. Dezember, nehme ich mir vor: Nächstes Jahr verschwinde ich über Weihnachten auf eine einsame Insel. Bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Nicht, dass Sie das falsch verstehen. Ich bin kein Weihnachtsmuffel. Weihnachten ist eines der schönsten Feste, die wir feiern. Aber müssen wir es unbedingt jedes Jahr feiern? Früher hatte man von Weihnacht zu Weihnacht immerhin noch etwa 11 Monate Ruhe vor Lebkuchenduft und Stille Nacht. Heute, so scheint mir, geht ein Weihnachten ins nächste über. In den paar Monaten, die dazwischen liegen, schaffe ich es gerade noch, den Christbaumschmuck auf den Estrich zu tragen, die Wachsflecken aus den Servietten zu bügeln und die Tannnadeln vom Teppich zu saugen – und schon ist wieder Weihnachten. Aber das wirklich Beängstigende an der Sache ist, dass ich das Fest feiern muss, ob ich will oder nicht. Ich kann zwar ausgeklügelte Pläne schmieden wie: «Dieses Jahr feiern wir ganz einfach, ohne Geschenke, ohne grosse Ausgaben, ohne Drum und Dran.» Hab ich schon probiert. Ist mir noch nie gelungen. Denn so sicher wie Weihnachten kommt, kommen auch die Geschenke von lieben Freunden und Verwandten. Und wer hätte da den Mut, sich hinzustellen und zu sagen: «Dieses Jahr feiern wir Weihnachten ohne Geschenke. Darum hab ich nicht das Geringste für euch gekauft, gebastelt oder gebacken.» Also renne ich trotz meiner Vorsätze los und kaufe irgendwas, damit ich die Freundlichkeit meiner Freunde erwidern kann. Mit viel Glück künden sich die lieben Schwiegereltern für Weihnachten an und als gute Hausfrau werde ich zu diesem Anlass mindestens fünf Sorten Guetzli backen und mit den Kindern ein kompliziertes Weihnachtsgeschenk aus Karton, Hörnli, Sonnenblumenkernen und viel Leim basteln. Die lieben Kleinen bringen ihrerseits weihnachtliche Kunstwerke aus der Schule nach Hause, die einen Ehrenplatz auf dem Fernseher erhalten, bis sie sich so um Ostern herum in ihre Bestandteile aufgelöst haben und die Katze den Rest gefressen hat. Auch die Dreimetertanne in der guten Stube, die Bescherung mit viel Glitzerpapier und das Viergänge-Menu am Weihnachtssonntag scheren sich einen Deut darum, ob ich dieses Weihnachten lieber ohne sie verbracht hätte. Am 26. oder 27. Dezember bin dann vom weihnächtlichen Nervenzusammenbruch nur noch einen Silberglockenschlag entfernt. Aber nächstes Jahr …! 9 10 Mir z'lieb Die guten Seiten der EGK SNE Symposium Wissen – anregend, spannend und informativ Unter dem Titel «Angst» präsentierte die SNE Stiftung auch dieses Jahr ein zweitägiges Symposium in Solothurn. Die Referenten, allesamt ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet, vermittelten an Vor­ trägen und Workshops ihr fundiertes Wissen. Das SNE Symposium stand unter dem Patronat der EGKGesundheitskasse und wurde von Therapeutinnen und Therapeuten und vielen weiteren Interessierten gut besucht. Die SNE Stiftung bietet der Öffentlichkeit mit diesem Symposium eine exklusive Plattform, um Wissen, Informationen, Anregungen und Erfahrungen von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen zur Diskussion zu stellen. Bereits den ersten Vortrag mit dem Thema «Körperbilder der Angst – Wege der körperlichen Regulation» besuchten rund 130 Besucherinnen und Besucher. Es zeigte sich im Verlauf des zweitägigen SNE Symposiums, dass der gewählte Themenkreis «Angst» auf grosses Interesse stiess. Sicher überzeugte auch die Auswahl der Referenten und Referentinnen. Mit HP Dr. med. Kurt Mosetter, Dr. med. Simon Feldhaus, Kim-Anne Jannes sowie den Pro­ fessoren Gottfried Fischer, Harald Walach und Hartmut Schröder konnten hochkarätige Experten für diese Veranstaltung gewonnen werden. Professor Dr. Gottfried Fischer wird im Volksmund sogar als Papst der Traumatologie be­ zeichnet. Auch die Workshops wurden von aus­ gewiesenen Expertinnen und Experten geleitet. Viele Besucher nutzten die Möglichkeit, ei­ nerseits einen Vortrag zu hören und andererseits an einem Workshop mitmachen zu können. Die Rückmeldungen des Publikums zeigten, dass die Programmierung mit diesen zwei Weiterbildungselementen als eine sinnvolle Kombination angesehen wurde. Im Vortrag hörten die Teilnehmenden die theoretischen Grundlagen und wissenschaftlichen Informationen, im Workshop wurde das Gehörte anhand praktischer Übungen nochmals aufgegriffen und vertieft. Beispielsweise zeigten Reiner Mosetter und Katja Ketzmerick während des Workshops «Gesichter der Angst – Wege der körperlichen Selbsthilfe» Atem- und Dehnungsübungen, die die Besucherinnen und Besucher nach den Anweisungen der Vortragenden einübten. Im Dialog wurde Wissen vermittelt und Fragen beantwortet. Die Vorträge und Workshops lieferten viel ­anregenden Gesprächsstoff, der sicher zu interessanten und umfangreichen Diskussionen führte. Viele Besucherinnen und Besucher nahmen sich während der Pausen Zeit, um mit den Referenten und Referentinnen ins Gespräch zu kommen oder sich nach einem Workshop mit einer Teilnehmerin, einem Teilnehmer auszutauschen. Viele kamen auch mit einer Therapeutenkollegin oder einem Therapeutenkollegen, um das Ge­ hörte und Erlebte gemeinsam zu teilen. Das Symposium bot zudem gute Gelegenheiten, sich mit Berufskolleginnen und -kollegen zu vernetzen. Eine öffentliche Plattform Für Gesundheitsthemen Das SNE Symposium, das für alle Interessierten geöffnet ist, wird sowohl von Therapeutinnen und Therapeuten, von Fachleuten aus diversen Bereichen des Gesundheitswesens (unter anderem aus dem Bereich der Psychologie) wie auch von vielen anderen interessierten Teilnehmern besucht. Der Eintrittspreis ist pro Tag – im Verhältnis zu den gebotenen Referaten – sehr günstig. Es gibt Besucher, die dafür nur einen Vortrag hören, andere Teilnehmende besuchen möglichst viele Vorträge und Workshops an den zwei Tagen. Diese Offenheit gegenüber dem Thema, den ­Teilnahmemöglichkeiten und den Besuchern ist Die guten Seiten der EGK ein wichtiger Grundsatz der SNE Symposien. Die Veranstaltung möchte einem breiten Publikum ermöglichen, sich zu verschiedenen Themen rund um die Gesundheit zu informieren. Neben der Wissensvermittlung kann auch das eigene Gesundheitsbewusstsein gefördert werden. Damit dies gelingt, werden ausgezeichnete Experten und Expertinnen eingeladen, die es verstehen, ihr fachspezifisches Wissen allgemein verständlich und gut strukturiert vorzutragen. Die Referenten selber sind oft begeistert, dass Sie mit ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen zu so einem in­ teressierten Publikum reden können. «Heilung findet zu Hause statt» Als die SNE Stiftung für Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin 2009 erstmalig ein SNE ­Symposium durchführte, wurde das Motto der SNE-Symposium-Reihe «Heilung findet zu Hause statt» initiiert. Dieses Symposium-Motto, das auch für die Symposien 2010 und 2011 galt, ist durchaus provokativ gemeint, denn der gewählte Titel lenkt den Blick auf das Geschehen ausserhalb der Praxis. Heilung wird in einem umfas­ senderen Sinn verstanden – nicht als «Gesundwerden» allein, sondern als ein tiefer Prozess, der immer auch einen positiven Einfluss auf die ­Lebensqualität nimmt. In einem Gesundheits­ system, das von Experten verschiedenster Fach­ richtungen geprägt ist, können jedoch solche ganzheitlichen Ansätze verloren gehen bzw. ­werden oft gar nicht beachtet. Und genau hier ­möchten die SNE Symposien die Besucherinnen und Besucher anregen, um sich einem neuen Denken und sich veränderten Perspektiven zu öffnen. Das «zu Hause» meint nicht bloss das Wohnumfeld, sondern einen viel grösseren Raum. Gemeint sind beispielsweise Lebenskompetenzen, eine intakte Umwelt, eine sinnvolle Arbeit, eine ausreichende Gesundheitsversorgung, eine lebenswerte Zukunft. Als Lebenskompetenz werden Fähigkeiten wie Selbstwahrnehmung, krea­ tives Denken, Stressbewältigung usw. angesehen. Statt den Menschen nur mit seinen Krankheiten und Beschwerden wahrzunehmen, möchte dieses Vorschau SNE Symposium 2012 Auch 2012 wird wieder ein zweitägiges Symposium stattfinden. Datum: 5. und 6. Oktober 2012 Ort: Solothurn Das Thema wird in Kürze bekannt gegeben. Informationen unter www.stiftung-sne.ch Konzept den Menschen ins Zentrum stellen mit seinen vielseitigen persönlichen Möglichkeiten. Eine veränderte Rolle nimmt bei diesem «Setting» auch der Therapeut oder die Ärztin ein. Nicht nur sie sind die «wissenden Experten», ­sondern der Patient ist Experte in eigener Sache. Der Patient, die Patientin werden als aktiv Handelnde in den Heilungsprozess und als «Anwälte» ihrer Gesundheit miteinbezogen, weil ­Heilung letztendlich «zu Hause» – womit auch der eigene Körper gemeint ist – geschieht. Aus diesen Überlegungen wird beim SNE ­Symposium der Mensch ins Zentrum gestellt. Die ­Referate und Workshops sollen bei den Teilnehmenden im besten Fall Offenheit und ein Bewusstsein für den Werdungs- und Heilungsprozess jedes Menschen fördern. Sei es nun für die persönliche Auseinandersetzung mit seinem Leben, sei es als Therapeutin, als Arzt, um die eigene berufliche Position zu festigen, zu erweitern und zu stärken. Ziele der SNE Stiftung Das jährlich stattfindende SNE Symposium ist ein wichtiger Bestandteil innerhalb der SNE Stiftung. Grundsätzlich möchte die SNE Stiftung für Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin ­Forschung und Lehre der Gesundheit, Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin fördern. Konkret wird dieses Ziel wie folgt umgesetzt: • Die SNE setzt sich dafür ein, nachhaltig das Bewusstsein und die Eigenverantwortung für die Gesundheit zu fördern. • Die SNE unterstützt Projekte und Aktivitäten im Bereich der Naturheilkunde, der Erfahrungsmedizin und der modernen Komplementärmedizin. • Die SNE arbeitet mit diversen Partnern an verschiedenen Projekten, die das Gesundheitsbewusstsein erweitern, und unterstützt die ­Forschungstätigkeiten auf dem Gebiet der Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin. • Die SNE Akademie führt das ganze Jahr vielfältige und interessante Seminare in der ganzen Schweiz durch. Zudem sorgt die SNE für die ­publizistische Förderung der Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin durch Pressepublika­ tionen, Broschüren, das SNE Symposium etc. und unterstützt den Aufbau einer Dokumentation über bestehende und neue Therapien und Heilmittel. • Ausserdem pflegt die SNE einen regen Kontakt und Gedankenaustausch mit führenden Per­ sönlichkeiten im Bereich Naturheilkunde und Erfahrungsmedizin. Text: Brigitte Müller 11 12 Mir z’lieb SNE News «Genusswoche» Die «Genusswoche» ist nicht nur ein Lehrmittel für die Durchführung einer Lagerwoche in der Schule, sondern auch eine spannende, interessante, lehrreiche und wertvolle Erfahrung für jedermann. Die «Genusswoche», die aus einem Buch und einem Set Lebensmittelkarten besteht, kann vielfältigst eingesetzt werden, sei dies zum Beispiel im Sprachunterricht aller Altersklassen oder zu Hause mit der Familie beim Kochen einzelner, leckerer Rezepte, die nicht nur Spass und Unterhaltung für die ganze Familie sind, sondern gleichzeitig auch eine lehrreiche Erfahrung zur Förderung der eigenen Gesundheit bieten. EGK-Mitglieder können die «­ Genusswoche» zu einem Spezialpreis bei der SNE beziehen. Wei­terführende Informationen und zusätzliche Angebote zur «Genusswoche» finden Sie auf unserer Homepage. Es lohnt sich – be­suchen Sie uns auf www.stiftung-sne.ch! Kommentar | Rezepte | Kopiervorlagen Fünf spannende Lager(Koch)tage für die 3. bis 6. Klasse Kommentar /Rezepte/Kopiervorlagen 120 Seiten, 21 x 29,7 cm, Wiro-Heftung, farbig illustriert, in Kunststoffbox Preis für Private Fr. 55.– Fünf spannende Lager(Koch)tage die 3. bis Klasse Spezialpreis für EGK-Mitglieder Fr.6. 45.– Lebensmittelkarten-Set 80 Karten, 21 x 14,8 cm, farbig auf Karton, Details zur Lebensmittelpyramide 7 x 2 Karten zur Herstellung der Pyramide, in Kunststoffbox Preis für Private Fr. 38.– Spezialpreis EGK-Mitglieder Fr. 30.– Preise exkl. Versandkosten! SNE , Postfach 363, 4501 Solothurn Telefon 032 626 31 13, Fax 032 623 36 69 www.stiftung-sne.ch [email protected] Persönlich 12 13 Fragen an … 1. Was tun Sie für Ihre Gesundheit? Viel! Zum Beispiel lege ich Wert auf gesunde Ernährung. Ich koche laktovegetarisch und voll­ wertig. 2. Und was würden Sie niemals für Ihre Gesund­ heit tun? Das weiss ich nicht. 3. Auf welches Hausmittelchen schwören Sie? Ich mag Ingwer, fein gerieben in verschiedenen Speisen. Als Tee oder roh ab und zu ein Stücklein essen, das belebt. 4. Ergänzen Sie diesen Satz: Eine Grippe ist im ­Anzug, und ich … … mache ein heisses Fussbad, esse worauf ich Lust habe, kaue etwas Ingwer gegen Halsweh und ruhe. Marlis Metzler Die Violinistin Marlis Metzler spielte die meisten berühmten Violinkonzerte von Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Bruch, Wieniawski, Prokofieff u. a. in vielen Städten mit Berufsorchester. Ausserdem in Kammer­ musikensembles vom Duo bis Oktett. Sie unterrichtete erfolgreich über 40 Jahre lang Violine. Marlis Metzler lebt heute in Gentilino, TI. 5. Was mussten Sie als Kind essen, weil es «gesund» ist? Wir hatten einen grossen Garten. Alles, was da ­geerntet wurde, «musste» gegessen werden. Eine gute Sache! 6. Auf welches «Laster» möchten Sie nicht ver­ zichten? Ich sitze gerne im bequemen Fauteuil und lese die Zeitung. Das tue ich schon viele Jahre jeden Tag. Aber wie sagt Wilhelm Busch: «Was man besonders gerne tut, ist selten gut.» 7. Was ist Ihr Trostpflästerchen, wenn Sie krank sind? Im Bett liegen und vom Mann bedient und verwöhnt werden. 10. Wie überlisten Sie den «inneren Schweine­ hund»? Am Morgen wünschen: «Ich möchte mich heute korrekt verhalten». 11. Haben Sie einen Geheimtipp, wenn das Leben wieder mal besonders ­stressig ist? Die Konzentration auf die jeweilige Tätigkeit ist eine grosse Hilfe. Bei allem, was ich tue, ganz bei der Sache sein. Das freut die Nerven! 8. Welche Gesundheits-Vorsätze haben Sie gefasst und nicht eingehalten? Jede Woche ein Gedicht auswendig zu lernen. 12. Die Altersforschung macht grosse Fortschritte – wie feiern Sie Ihren 100. Geburtstag? Ich würde mich schön anziehen und dem lieben Gott innig danken für das lange Leben. 9. Sie müssen in den 5. Stock, der Lift ist ausge­ fallen – wie fit sind Sie für die Treppe? Es ginge schon, langsam und lieber nicht zu oft am Tag. An dieser Stelle beantworten jeden Monat Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Unterhaltung oder Sport unsere 12 (nicht ganz ernst gemeinten) Fragen zum Thema Gesundheit. 14 Mir z’lieb Reiselust Ideale Wanderjahreszeit: Winter – auch wenn es schneit Rundum mit feinen Nadeln weiss geschmückt: Juralandschaft oberhalb Trimbach SO. Die meisten Wanderratgeber erklären die Wandersaison etwa um Ende Oktober als beendet. Der Winter existiert für sie nicht. Dann ziehe man sich bitte ins ­geheizte Stübchen zurück. Vor Weihnachten holt man ein Tännchen ins Haus und dekoriert es mit Schnee-Imitationen. Dabei könnte man es draussen oft viel ­eindrücklicher haben. Die thermodynamische Temperaturskala hört bei minus‒273,15 °C auf. Bei jenem absoluten Nullpunkt, der praktisch unerreichbar ist, sind alle physikalischen Systeme im Zustand niedrigsVON WALTER HESS Fotos: Walter Hess ter Energie. Wandern wir aber bei 0 °C in der Landschaft herum, tun wir es doch immer noch bei gut 273 Celsius-Graden, würden wir beim Nullpunkt zu zählen beginnen. Zwar beginnt bei null Grad reines Wasser bei Normaldruck zu gefrieren, es geht vom flüssigen in den festen Aggre­ gatzustand über. Doch das Wasserwesen Mensch macht dank seiner internen Thermoregulation solche Schwankungen nicht mit. Unter anderem mithilfe von Durchblutungsänderungen bleibt sein Organismus vor allem im Kopf und Rumpf, wo die wichtigsten Organe sind, im Wesentlichen zwischen 35,8 und 37,2 °C warm, auch wenn ­ hren, N O ­ ase, Hände, Füsse usf. manchmal kälter sind. Doch Bewegung erzeugt Wärme, und wer sich b ­ ewegt, friert nicht, wenn er sich richtig kleidet und seine Extremitäten genügend schützt. Unter solchen Aspekten betrachtet, ist das Wandern im Winter selbst bei klirrender Kälte und entsprechend klarem Himmel empfehlenswerter noch als im heissen Sommer. Denn dann summiert sich die Wärme und muss mühselig ­abgeführt werden, was nicht bedeutet, dass man nur in der kalten Jahreszeit Landschaften zu Fuss durchstreifen soll. Es gibt keine fürs Wandern ­ungeeigneten Jahreszeiten. Beim Wandern baut man eine persönliche Beziehung zur Landschaft auf, die im Winter, wenn die Bäume ihre Blätter abgeworfen haben, besser einsehbar ist. Gerade bei Jurawanderungen erlebe ich die weniger beeinträchtigte Aussicht immer Reiselust wieder. Zwischen den Baumstämmen sind alle Fenster offen, die den Blick in eine Landschaft – im speziellen Fall ins Aaretal (Mittelland) einerund zu Jurafalten anderseits – freigeben. Umso mehr kann sich das Interesse an einer Landschaft ausbilden, eine Verlockung zum Hinschauen, Interpretieren. Es geht ja nicht um Parforceleistungen, in Kilometern und Zeit gemessen. Jedes Wetter ist gutes Wetter Die Frage, ob eine Nebelstimmung, ein grauer Tag unter bewölktem Himmel oder eine Wetterlage mit Wolken und/oder strahlender Sonne das bessere Wanderwetter sei, stellt sich nicht. Jede Wetterlage, jedes Licht zaubert ein anderes Fluidum hervor. Der Nebel betont den Vordergrund, akzentuiert die Tiefenwirkung, begrenzt. Die Sonne lässt Schnee- und Eiskristalle aufblitzen, haucht gefrorenen Gewässern, in denen Wasservögel die letzten offenen Stellen nutzen und nicht durch Wandervögel gestört werden möchten, und Eiszapfen neues Leben ein und bringt die Farben zum Leuchten. Oft nehme ich mir ohne Konsultation der Wetterfrösche vor, an einem bestimmten Tag eine Wanderung zu unternehmen – ghaue wie gschtoche (es bleibt sich gleich). Bei der Vorbereitung von Gebirgswanderungen muss das Wetter selbstverständlich beachtet werden, ebenso die Lawinensituation. Wenn ich mich vor dem Wanderbeginn über die Gross- und Regionalwetterlage informiere, dann nur, um mich richtig auszurüsten: das ­Nötige dabei zu haben und Unnötiges daheim zu lassen. «Packt euren Rucksack leicht!», empfahlen vor 100 Jahren die Berliner Wandervögel. Wir aber wollen uns gegen alles wappnen, verpacken die Bananen in bananenförmige Kunststoffdosen (Banana Guards) und möchten nicht auf Komfort verzichten … der uns zur Last wird. Regen, Schneegestöber und Winde sind keine Gründe, um auf eine Wanderung zu verzichten. Wenn ein Windstoss die Bäume durchschüttelt und biegt, regt das zum Philosophieren über ­Elastizität und das Nachgeben an. Ein Sprichwort sagt: «Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung.» Das luftgefüllte, wasserdichte Gefieder hält auch Wasservögel warm. Für den Fall, dass eine tiefe Schneedecke zu überwinden ist, bieten sich spezielle Schneeschuhe an, die das Körpergewicht über eine grössere Fläche verteilen und das Einsinken verhindern; Teleskopstöcke können bei der Verlagerung des Körpergewichts unterstützend mithelfen. Besonders im weichen Schnee nehmen die Wanderleistungen ab, was man bei der Routenplanung zu berücksichtigen hat. Das Begehen einer nachgiebigen Harschschicht oder einer vereisten Oberfläche, die unter dem Gewicht des Wanderers bei jedem Schritt 15 einknicken, kann mühsam sein. Im schwierigen, unbekannten Gelände ist es sinnvoll, markierten Routen zu folgen. Das hat auch den Vorteil, dass Wildtiere, die im Winter mit ihren Kräften ohnehin haushälterisch umgehen müssen, weniger gestört und nicht zu einer kräftezehrenden Flucht gezwungen werden. Wandern im Winterwald Die Rücksicht auf die Tierwelt ist beim Wandern durch Winterwälder zwingend; ein ­ Querfeldein abseits von etablierten Waldwegen, die meist auch Wanderrouten sind, ist unverantwortlich. Wälder, Waldränder, Waldlichtungen und Hecken sind begehrte Aufenthaltsorte Mischung aus Schwarz-Weiss und Farbe: die Schönheit der Übergangszonen (Nähe Bergmatthof, oberhalb Auenstein AG). Übergangsbereiche Faszinierend eindrücklich sind Wanderungen in Übergangsbereichen, etwa am oberen Ende einer Nebeldecke, wo man erleben kann, wie sich Landschaftsbilder wegen der wechselnden Beleuchtung ändern. Es ist wie bei der Fotografie: Ein Schwarz-Weiss-Bild kann denselben Reiz haben wie ein farbiges. Ebenso eindrücklich sind Wanderungen beim Hereinbrechen der Nacht oder während der Morgendämmerung. Dunkle Stellen verschwinden, helle können sich halten. Die Augen müssen sich anpassen, lernen selbstleuchtende Licht­ quellen (wie Leuchtkäfer, wozu das Glühwürmchen gehört, und Lampen) von reflektierenden (Schnee bei Mondlicht) unterscheiden. Sie reagieren je nach Helligkeitsempfindlichkeit von Mensch zu Mensch anders. Das Einnachten oder der Übergang zum Tageslicht sind langsame, kontinuierliche Prozesse. Das gestreute Restlicht der Sonne, die hinter den Horizont abtaucht oder von dort auftaucht, hat auch Einfluss auf die Farben der Erdatmosphäre; man spricht vom Morgen- und Abendrot, vom Alpenglüh’n. Schneeflächen und Gebirgsfelsen reflektieren das Streulicht der Sonne, verstärkt durch den Purpursaum der Gegendämmerung. Die Schweizer Nationalhymne erlabt sich an dieser Stimmung: «Trittst im Morgenrot daher, Seh’ ich dich im Strahlenmeer, Dich, du Hocherhabener, Herrlicher! Wenn der Alpenfirn sich rötet, Betet, freie Schweizer, betet!» Wanderungen am späten Abend, bei Nacht oder am frühen Morgen sollten mit Rücksicht auf die Tiere nicht in ausgesprochene Naturrefugien oder gar Reservate hineinführen. 16 Mir z’lieb Reiselust ne, Wegweiser und überhaupt alles allseitig umhüllt. Breite Auflagefläche: Schneeschuhspuren. Winterstimmung: auf dem Stellikopf (oberhalb Trimbach). von Wildtieren. Schneefreie Flächen, die Futterund Ruheplätze für das Wild sind, müssen gemieden werden. Wer ins Reich der frei lebenden Tiere ­eindringt, hat sich anständig im Sinne von rücksichtsvoll zu verhalten. Von Waldwegen aus bietet die winterliche ­Natur noch immer mehr als genug Anschauungsmaterial. Sie fasziniert in all ihren wechselnden Ausprägungen. Ein mit mehr oder weniger Schnee bedeckter Winterwald beschwört eine weihnächtlich-festliche Stimmung und Beschaulichkeit herauf; selbst Fichtenmonokulturen blühen auf. Der Schmuck ist echt, wahr, frei von Kitsch und berührt die Gefühle umso stärker. Jedes Schneekristall mit seiner hexagonalen Struktur ist ein Bijou, ein Kunstwerk – hier ist die eindrücklichste Welt von Glitzer und Glamour. Noch gesteigert wird das visuelle Fest durch den Raureif, der nicht nur oben auf den Ästen liegt, sondern diese und auch die Stämme, den Bodenbewuchs, aber auch Zäu- Winterwanderwege Immer mehr Kur- und Ausflugsorte befriedigen durch die Schaffung von Winterwanderwegen eine zunehmende Nachfrage von Leuten, die dem Skipistenrummel entgehen wollen. Allein im Kanton Graubünden gibt es 1400 km präparierte Winterwanderwege. Gstaad im Berner Oberland bietet 30 gut präparierte Winterwanderwege an. Wanderer werden zunehmend als touristisches Potenzial entdeckt. Der Direktor von Schweiz Tourismus, Jürg Schmid, sieht im Wanderwesen einen «… Mega-Trend. Wanderferien werden punkten …» (in der Zeitschrift «Wanderland» 1-2009). Ob es viel, wenig oder keinen Schnee hat, spielt für Wanderer eine untergeordnete ­Rolle. Sie kommen mit einem Minimum an Infrastruktur aus. Zu ihnen gehören auch viele ältere Personen, die mit Vorliebe ausserhalb der Ferienzeiten reisen und damit für eine gleichmässigere Auslastung der touristischen Angebote sorgen. Das Wandern ist eine angenehme Sportart, die auf individuell angepasste Weise und ums Jahr und rund um die Uhr ausgeübt werden kann. ­Dafür ist ein Zartgefühl, eine Sensibilität im Umgang mit der Natur nötig. Erst darauf kann sich das Erleben von Freiheit, Autonomie und Selbstgenügsamkeit entfalten. Die Kunst des Wanderns, des Gehens, des Spazierens muss und kann man lernen. Bei den Nomaden war das Wandern eine Überlebensstrategie. Und bei uns allzu häufig in der Sitzposition verharrenden Menschen wiederholt sich das unter geänderten Vorzeichen. TIPPS Interessierte Leser informieren sich bitte bei ört­l­ichen, regionalen, kantonalen oder dem schweizerischen Tourismusbüro MySwitzerland www.myswitzerland.com über Winterwandermöglichkeiten. Das Internet bietet viele Anregungen, zum Beispiel: http://www.thunersee.ch/de/erlebnisse/winteraktivitaeten/winterwandern.html Buchhinweise • Gohl, Ronald, und Gohl, Vally: «Winterwanderungen in der Schweiz», AT Verlag, Aarau 1994. • Grober, Ulrich: «Vom Wandern. Neue Wege zu einer alten Kunst», Verlag Zweitausendeins, Frankfurt am Main 2006. Ausflugtipp Gesundheit 17 w Winterbesuch im Zoo Basel Manche Zootiere mögen nichts lieber als klirrende Kälte. So auch die Schneeleopardenfamilie im Zoo ­Basel. Die drei ­Jungen vom April sind nun zu aufgeweckten Teenagern herangewachsen und geniessen mit Mutter Mayhan und Vater Pator die kühlen Tage. Infos Grosskatzen sind eigentlich eher als Sonnenanbeter bekannt, Schnee­ leoparden machen hier die Ausnahme. Sie sind im zentralasiatischen Hochgebirge zu Hause und lassen sich auch von den kältesten Himalaya-Wintern nicht beeindrucken. Im Gegenteil, da sie ganz für ein Leben in Schnee und Eis ausgerüstet sind, schätzen sie Wärme nicht besonders. Ihr Fell ist am ganzen Körper sehr dicht, sogar die Unterseiten der Füsse sind behaart. Die besonders breiten Pfoten wirken im tiefen Schnee wie Schneeschuhe und der lange, bauschige Schwanz dient nicht nur als «Balance-Stange» beim Springen, sondern auch als wärmender «Schal»: Im Liegen eingerollt liegt die Schwanzspitze dann über der Nase und erleichtert das Atmen mit vor­ gewärmter Luft. Ab in die Kälte Der winterliche Pinguin-Spaziergang im Zoo Basel ist ein PublikumsRenner. Ebenso freuen sich die Esels- und Königspinguine über die Ausflüge nach der langen Sommerpause. In der Wintersaison watscheln die Pinguine täglich gegen 11 Uhr zu ihrem Aussenquartier. Schönes Wetter heisst für Pinguine vor allem eins: kalt, wenn möglich unter 10 Grad. Deshalb haben die Königs- und Eselspinguine nur im Winter Ausgang. Zu viel­ Wärme vertragen die beiden Arten nicht. Hitze schadet ihrer Gesundheit, denn mit ihrem dichten Federkleid und der dicken Fettschicht unter der Haut überhitzen sie sich schnell. Der Spaziergang findet in der Wintersaison bei unter 10 °C täglich gegen elf Uhr statt, ausser wenn es stark regnet. Hinein in die Wärme Nach einjähriger Umbauzeit öffnete das Affenhaus im Sommer wieder seine Türen. In das aus den 60er-Jahren stammende Gebäude sind Gorillas, Schimpansen, Totenkopfäffchen, Klammeraffen und andere Kleinaffen eingezogen. Sie haben das Jahr unter Obhut der Zolli-Tierpfleger in Räumen ausserhalb des Zoos verbracht. Zehn Junge sind im vorübergehenden Zuhause der Affen geboren worden. Eine kleine Sensation sind die beiden Löwenäffchenkinder vom 5. April. Sie sind seit 20 Jahren die ersten Jungen ihrer Art, die im Zolli aufwachsen. Die Wollaffen und die Orang-Utans werden im Sommer 2012 zurückkehren, wenn die Aussenanlagen fertiggestellt sind. Der Zoo Basel ist jeden Tag (auch über die Festtage) von 8 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Anreise Der Zoo liegt mitten in der Stadt und ist zu Fuss vom Stadtzentrum oder Bahnhof SBB in 5–10 Minuten erreichbar; die Wege sind gut beschildert. Mit dem Auto: Für Autofahrer stehen zwei Park­ häuser bei der Heuwaage, 5 Gehminuten vom Zoo entfernt, zur Verfügung. Mit dem Tram: Strassenbahnlinien Nr. 1 und 8 bis Station Zoo Bachletten, Strassenbahnlinie Nr. 2 und Buslinien Nr. 34 und 36 bis Station Zoo Dorenbach, Strassenbahnlinien Nr. 10 und 17 bis Station Zoo. Alle Infos unter www.zoobasel.ch Verlosung Das «Mir z’lieb» verlost einen Familieneintritt für den Zoo Basel (zwei Erwachsene und zwei Kinder). Schicken Sie eine Postkarte mit dem Vermerk «Zoo» an: EGK-Gesundheitskasse, Mir z’lieb, Wett­bewerb, Postfach 363, 4501 Solothurn. Oder s­ enden Sie ein ­E-Mail an [email protected]. Bitte Namen, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2011. Viel Glück! (Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt, die Gewinner werden direkt benachrichtigt) 18 Mir z’lieb Interview k­ ribbelt es schon seit anfangs September und ich kann es kaum erwarten, Bart und Mantel wieder anzuziehen und den Kindern Freude zu bereiten. Ich habe den Samichlaus-Virus im Blut. Sind Ihnen aus all den Jahren bestimmte Besuche noch in Erinnerung? Natürlich gibt es immer wieder Erlebnisse, die ich nie vergesse. Schöne Erlebnisse, bei denen Kinder ihre Angst vor dem Samichlaus überwinden und es am Schluss beinahe noch eine Umarmung gibt. Oder lustige Situationen, wie die der frisch gebackenen Eltern, die ihrem Baby einen Samichlaus bestellten. Ich stand ziemlich ratlos im Wohnzimmer und wusste nicht, was ich mit dem Baby machen sollte. Und dann gibt es na­ türlich unzählige traurige Besuche, bei einem Mädchen zum Beispiel, das nicht einmal ein eigenes Bett zum Schlafen hatte. «Im September ­beginnt es bei mir zu kribbeln» Felix Kilchsperger ist Samichlaus bei der St. Nikolausge­ sellschaft der Stadt Zürich. Trotz langjähriger Routine freut er sich jedes Jahr wie ein kleines Kind auf den Dezember. Herr Kilchsperger, die Aufträge für Samichlaus­ besuche nehmen seit Jahren konstant zu. Wie er­ klären Sie sich diesen Trend? Die Figur des Samichlauses hat sich während Jahrzehnten nicht verändert. Er kommt immer noch mit dem Buch zu den Kindern, und nicht mit dem Laptop. Alles ändert sich, der Samichlaus und der Schmutzli bleiben gleich. Offenbar haben die Leute ein grosses Bedürfnis nach Konstanz in dieser hektischen Zeit. Fotos: Andrea Vesti, Felix Kilchsperger Sie sind seit 40 Jahren Samichlaus. Unglaublich. Mein Credo lautet, nur zu tun, was mir Freude macht, und wenn es für mich nicht mehr stimmt, dann höre ich auf. Ich freue mich einfach wieder auf eine weitere Saison als Samichlaus. Mich Wie gelingt es Ihnen, sich innert kürzester Zeit in den verschiedensten Familien zurechtzufinden? Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung bin ich mit allen Wassern gewaschen. Mich kann eigentlich nichts mehr aus der Ruhe bringen. Die Armut in der Stadt Zürich gibt mir aber immer ­wieder zu denken, auch wenn wir nur die Oberfläche s­ ehen. Was mir persönlich sehr zu schaffen macht, sind die Besuche im Kinderspital, bei Mädchen und Jungen, die schwer krank sind. Das macht mich sehr betroffen. Die Eltern können vorgängig auf einem Infoblatt notieren, was der Samichlaus dem Kind sagen soll, Positives wie Negatives. Was ist besonders ­gefragt? Oft kommt es vor, dass Eltern den Samichlaus nötigen wollen, Probleme der Kinder anzusprechen, die eigentlich sie zu lösen hätten. Bettnässen ist so ein Thema, oder Nägel kauen. Es ist nicht mein Job, die Kinder zu massregeln. Oder die ­Eltern schreiben, die Kinder sollen nicht fluchen. Und dann höre ich, wie der Vater flucht, da kann ich nur den Kopf schütteln. Wie kommen Sie mit den vielen Patchwork-Fa­ milien klar? In den letzten Jahren wurde es tatsächlich immer schwieriger, die Familienverhältnisse zu erfassen, darum sind die Angaben auf dem Infoblatt sehr wichtig für uns. Es gibt nichts Peinlicheres, als wenn der Samichlaus oder der Schmutzli den anwesenden Mann Papi nennen, wenn diese Person der Freund der Mutter ist. Was hat sich gesellschaftlich noch verändert? Wir dürfen heute die Kinder nicht mehr auf den Schoss nehmen – ausser sie selber oder die Eltern Interview möchten dies. Auf solche Veränderungen werden die Samichläuse an den jährlichen Schulungen hingewiesen. Wie sieht der Arbeitsplan eines Samichlauses aus? Wir beginnen mit den Besuchen bereits Ende ­November. In diesen Tagen besuchen wir vor ­allem Einrichtungen wie Spitäler, Altersheime aber auch private Institutionen. Die Kinderbe­ suche beschränken sich dann auf die Tage um den 6. Dezember. An einem Tag absolvieren wir zehn bis fünfzehn Besuche, etwas zu Essen liegt da kaum drin. Am Ende eines solchen Tages bin ich nudelfertig. Im Ganzen arbeite ich zehn Tage am Stück. Meine Frau sieht mich in dieser Zeit kaum. Samichlaus, du liebe Maa - die Fitze ist schon lange passé und in den Sack kommen nur noch Leckereien. Das hört sich nach Akkordarbeit an – wie moti­ vieren Sie sich? Wenn man so angefressen ist wie ich, motivieren mich die Menschen, die Freude am Samichlaus haben. Aber ich muss zugeben, am Schluss lasse auch ich nach und bin froh, wenn die Zeit vorbei und alles gut gelaufen ist. Wie haben sich die Kinder verändert – so negativ, wie überall geschrieben wird? Überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Die Kinder wie auch die Umgebung haben sich positiv verändert. Vor vierzig Jahren haben die Kinder mit Schneebällen nach mir geworfen und «Schlötterlig» nachgerufen. Heute freuen sich ­sogar Jugendliche, wenn sie mich sehen. Die St. Nikolausgesellschaft der Stadt Zürich hat sich während vieler Jahre bemüht, vom bösen Image des Samichlauses wegzukommen. Da mussten auch die Eltern ihren Teil dazu beitragen. Früher haben sie den Kindern Angst gemacht und gedroht, der Samichlaus komme und stecke sie in den Sack oder haue sie mit der Fitze. Das hat sich zu meiner Freude sehr geändert und die Eltern be­reiten unseren Besuch auch entsprechend vor. Die Rekrutierung von jungen Samichläusen ist schwierig, woran liegt das? Zum einen sicher an der Flexibilität der Bewerber, die in dieser Zeit zwingend notwendig ist. Nur Fei­erabend-Samichläuse bringen uns nichts. Dann haben viele junge Männer nicht das Flair, sich auf so unterschiedliche Situationen einzustellen und einfühlsam zu reagieren. Deshalb beginnt man bei uns als Schmutzli, bevor man sich nach zwei Jahren als Samichlaus bewerben kann. Felix Kilchsperger, Jg. 1943, ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Er lebt mit seiner Frau in Uitikon-Waldegg. Seit seiner Pensionierung engagiert er sich ehrenamtlich als Beistand, ist Mitglied der Sozialbehörde seiner Gemeinde und Präsident einer Wohnbaugenossenschaft. Die St. Nikolausgesellschaft der Stadt Zürich wurde 1947 gegründet. Deren Ziele sind heute immer noch dieselben – den Samichlausbrauch am Leben zu ­erhalten und mit dem eingenommenen Geld Menschen in Not zu unterstützen. Stets gesucht sind Samichläuse, Schmutzlis, Eseli (FahrerInnen) oder andere Helfer für die unzähligen Tätigkeiten rund um den 6. Dezember. www.samichlaus-zuerich.ch Was sind die wichtigsten Voraussetzungen? Natürlich sollte ein zukünftiger Samichlaus ­Kinder gern haben. Einfühlungsvermögen und Schlagfertigkeit sind ebenfalls sehr wichtig. Kinder können Fragen stellen, da sollte man nicht verlegen sein. Natürlich würden sich junge Fa­ milienväter am besten eignen, die wissen, wie man mit Kindern umgeht. Ganz junge Männer wirken auch nicht authentisch und Frauen können wir wegen der Stimme nicht engagieren. Welchen persönlichen Wunsch haben Sie an’s Christkind? Gute Gesundheit wünsche ich mir, damit ich noch so lange wie möglich Samichlaus sein kann. Wenn ich nicht mehr in den vierten Stock hochgehen kann, ohne oben zusammenzuklappen, dann höre ich auf. Interview: Andrea Vesti 19 20 Mir z'lieb Kinderseite Schwedenrätsel Schlaumeier-Ecke Benenne die nummerierten Gegenstände, schreibe sie in die entsprechende Zeile und finde das Lösungswort. Warum sind Schnecken schleimig? Schnecken haben einen empfindlichen, ganz weichen Körper. Sie besitzen jede Menge Muskeln, dafür aber keine Knochen. Um sich fortzubewegen, zieht sie ihre Muskeln zusammen und entspannt sie wieder. Durch diese Wellenbewegung schiebt sich ihr Körper vorwärts. Damit sie sich dabei nicht verletzt, sondert sie Schleim ab. Auf der glatten Schleimschicht bewegt sie sich gefahrlos über rauen Boden, spitze Steine, Äste, Tannnadeln und alles, was ihr sonst noch im Weg liegt. Das Lösungswort lautet: Advent Labyrinth Was macht der Maulwurf mit seinem Maul? Fressen natürlich! Der Maulwurf gräbt sich auf der Suche nach etwas Fressbarem durch die Erde. Seine Leibspeise sind Regenwürmer, Schnecken, Insekten und andere Kleintiere. Bei der Suche helfen ihm sein Tastsinn, sein Gehör und ­seine Nase. Mit seinen Grabhänden drückt der Maulwurf die ­Erde nach oben und es entstehen die typischen Maulwurfshügel. Sie sind die eigentlichen Namensgeber der kleinen schwarzen Gesellen. Denn das «Maul» in seinem Namen hat nicht mit Schnauze zu tun, sondern stammt vom alten Wort «muha» für «Haufen». Warum ist Schnee weiss? Schneeflocken sind eine besondere Form des gefrorenen Wassers. Wenn man genau hinschaut, erkennt man die Form eines sechszackigen Sterns, auch wenn jede Schneeflocke ein klein wenig anders aussieht. Die Schneeflocken bestehen aus vielen kleinen Eiskristallen, in denen Luftbläschen eingeschlossen sind. An der Grenze zwischen Luftbläschen und Eis werden die einfallenden Strahlen des Sonnenlichts millionenfach reflektiert, man sagt auch gestreut. Darum erscheint uns der Schnee weiss. Führe den Weihnachtsmann zu seinem Rentier.