Das Astro-Jahr 2003 - Moerser Astronomische Organisation eV

Werbung

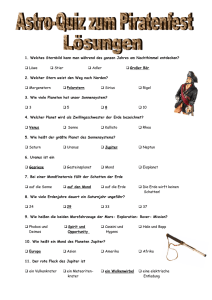

EUR 1,50 Foto: Helge Philipp ! Sternwarte Moers (Seite 4) Fortschritte an der Sternwarten-Kuppel ! (Seite 11) Was bietet dieses Jahr an astronomischen Highlights? ! Visuelle Astronomie (Seite 18) Das Astro-Jahr 2003 Teil 16: Weiterführende Literatur ! Beobachtungsberichte Mond, offene Sternhaufen und vieles mehr www.sternwarte-moers.de AstroKurier Intern Liebe Leserinnen und Leser, es ist wieder soweit: Ein neues Jahr hat begonnen! Es wird sehr interessant werden, denn welche astronomischen Highlights zu erwarten sind, zeigt der Artikel „Das AstroJahr 2003“ in diesem Heft. Weiterhin sind wieder einige Beobachtungsberichte enthalten, die hoffentlich zum Nachmachen anregen. Schreibt doch mal über Eure Aktivitäten. Es müssen keine umfangreichen Berichte sein. Eine Zeichnung, ein Photo oder ein paar Zeilen reichen oft um so manches Erlebnis „rüber zu bringen“. Clear Skies! Helmut Gröll Titelbild Inhaltsverzeichnis 3 4 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 M.A.O.-Intern Sternwarte Moers - Fortschritte an der Kuppel Manfred Hufers Notizbuch Das Astro-Jahr 2003 Der Orionnebel M42 - mit der Mintron-Kamera Astro-Photos von Siegfried Werner Der Mond: Krater Tycho Tag der offenen Tür der Geschwister-Scholl-Schule Der AstroKurier wird gefaltet ... Visuelle Astronomie (Teil 16) Der offene Sternhaufen M38 Rigel, ein recht unbekannter Doppelstern? Der Mond: Das Schroetertal Buchbesprechungen Nächster AstroKurier (H. Gröll) (H. Philipp) (M. Hufer) (H. Schremmer) (H. Schremmer) (S. Werner) (H. Gröll) (M. Shishido) (H. Philipp) (H. Gröll, V. Heesen) (V. Heesen) (V. Heesen) (V. Heesen) Redaktionschluß: 15. März 2003 Wer Bücher besprechen will, kann sich gerne an die Redaktion wenden. Wir erhalten ständig Neuerscheinungen. Impressum: Fertigstellung: 07.01.2003 ASTRO-KURIER, Vereinszeitschrift der Moerser Astronomischen Organisation e.V., Postfach 101811, 47408 Moers, Telefon: 02841/170364, eMail: [email protected], Home-Page: www.sternwarte-moers.de Bankverbindung: Postbank Essen, Kto. 310481-432 (BLZ 360 100 43) Spendenkto. Sternwarte Moers: Sparkasse Moers, Kto. 101 150 003 (BLZ 354 500 00) Redaktion: H. Gröll, Tel.: 0177 / 2578 393, eMail: [email protected] Erscheinungsweise: Vierteljährlich, Auflage: 200 2 ASTROKURIER 1 / 2003 ACHTUNG: Unabhängig von dem was Sie sehen, Helge und Markus bei der Arbeit an der Sternwarten-Kuppel. Weitere Infos und Bilder ab Seite 4.. Aufnahme: Helge Philipp. M.A.O.-Intern von Helmut Gröll Sternwarte Moers Infos über die neuesten Aktivitäten an der Sternwartenkuppel gibt Helge in seinem Bericht ab Seite 4. dieses Produkt besteht zu 99,99999999% aus leerem Raum! Astronomisches Jugendlager AAC 2003 Nicht vergessen: Es findet auch in diesem Jahr wieder ein AAC statt (12. bis zum 20. April 2003). Nähere Informationen können bei der M.A.O. angefordert werden oder auf unserer Webseite www.Sternwarte-Moers.de nachgelesen werden. Stern-Patenschaft Die Weihnachtsaktion 2002 war ein großer Erfolg. Innerhalb von rund zweieinhalb Wochen wurden 35 neue Stern-Patenschaften „vermittelt“. Dank kräftiger Hilfe durch Hans konnte ich in der kurzen Zeit alle Urkunden und Begleitblätter erstellen und pünktlich versenden. Die Spenden für diese Patenschaften tragen zur Finanzierung unseres Sternwarten-Projektes bei. Wer Interesse hat, der findet weitere Infos auf unserer Webseite. Tag der offenen Tür Am 23. November 2002 fand ein Tag der offenen Tür der Geschwister-Scholl-Schule statt. Die M.A.O. präsentierte sich dort mit einem gut besuchten Stand. Dank Dr. Mielke und Herrn Stephani durften wir - unter anderem - vor Vertretern der Stadt Moers unser Sternwartenprojekt vorstellen. Bilder findet ihr auf Seite 16. MAOten bei Yahoo Es gibt neuerdings eine Mailingliste der MAO. Darüber können wir uns über Veranstaltungen und aktuelle astronomische Ereignisse austauschen. Wer Interesse hat, sollte sich an Hans Schremmer wenden oder einfach eine Mail an [email protected] mit der Bitte um Aufnahme in die Liste senden. MAO-Vollversammlung Die nächste Mitgliederversammlung findet am Freitag, 17. Januar 2003 um 20 Uhr in den Vereinsräumen der MAO statt. Die Einladung mit der Tagungsordnung wurde rechtzeitig an alle Mitglieder geschickt. ASTROKURIER 1 / 2003 3 Helge Philipp Sternwarte Moers Fortschritte an der Kuppel In der letzten Zeit haben wir kleine und große Fortschritte im Bereich der Kuppel gemacht. Zum einen haben wir angefangen die alten Dichtungen zu entfernen, zum anderen wurden die Führungsrollen und Scharniere aus VA gefertigt. Helmut hat für die Führungsteile Lager besorgt, wo sich im nachhinein herausstellte das eine Lagersorte einen größeren Durchmesser hat als die alten (falsche Norm-Bezeichnung). Die Maße für die Laserteile wurden angeglichen. Michael Brandenburg von der Firma H&B Metalltechnik hat die technischen Zeichnungen angefertigt, wofür ich mich an dieser Stelle nochmals bedanken möchte. Die Teile haben wir daraufhin bei der Firma Gewing Lasern lassen. Am 5.12.2002 haben Norbert Hülsermann (H&B Metalltechnik), Markus und ich dann die Teile bei Gewing abgeholt. Unter anderem haben wir auch eine weitere Kostenanfrage für zusätzliche Laserteile. 4 Denn das Planetarium soll aus Aluminium gefertigt werden. Doch zuerst muß eine Computerzeichnung angefertigt und die Stärke des Materials neu überdacht werden. Der Laser der die Bleche zuschneidet wird von Stickstoff umhüllt und soll mit 90 bar die Schmelze entfernen. Die Aluminiumbleche sollten eine voraussichtlich Stärke von 0,5 mm haben. Also bei 90 bar könnte es sein das die Bleche einfach davon schweben :-) Es wäre also besser wenn wir 1 mm Bleche benutzen. Nur hier wissen wir noch nicht, ob diese Bleche sauber gekantet werden können. Der Junior Chef, Herr Gewing, hat uns angeboten es mit 0,5 mm auszuprobieren. Integral: Der GammastrahlenSatellit der ESA Vortrag von Rainer Kresken Fr., 14. Februar 2003, 20 Uhr Vereinsräume der M.A.O. ASTROKURIER 1 / 2003 Anzeige ASTROKURIER 1 / 2003 5 Wenn diese „Probleme“ gelöst sind, könnten wir dann das Planetarium in Angriff nehmen. (Manfred Hufer wird in einem späteren Heft an dieser Stelle näheres über dieses Projekt berichten.) Der Junior Chef hat uns zum Schluß noch einen kurzen Rundgang ermöglicht, wofür ich mich auch hier nochmals bedanken möchte. Rechts: Markus und Helge bei der Entferung der Dichtungsreste an den Kuppelteilen. Unten: Dichtungsreste an den Kanten der Kuppelsegmente. Oben: Gereinigte Kuppelsegmente. Links: Helge kehrt die entfernten Dichtungsreste zusammen. 6 ASTROKURIER 1 / 2003 Links: Auf der Fahrt zur Firma Gewing. Unten: Die Firma Gewing in Ahaus. Oben: Die Firma Hülsermnn und Bradenburg. Rechts: Ein Blick in die Werkstatt der Firma H+B. ASTROKURIER 1 / 2003 7 Links: Eine der alten Führungsrollen der Kuppel. Unten: Die Führungsrollen sind zerlegt. Oben: Altes und neues Lager. Rechts: Die neuen gelaserten Teile. 8 ASTROKURIER 1 / 2003 Oben: Eines der Scharniere an der Klappe. Links: Gut ist der Zustand der Scharniere erkennbar. Unten: Die gelaserten Teile für die Scharniere. ASTROKURIER 1 / 2003 9 s r e f u H d buch e r f n otiz a M N Nicht ganz ernst zu nehmende Kommentare zur Astronomie Vergütet - Verschlechtert Gibt es einen schöneren Farbschimmer als den einer hochwertigen Mehrschichtvergütung auf optischen Flächen? Wahrscheinlich! Aber das spielt jetzt keine Rolle. Als Amateurastronom wissen wir, welchen enormen Einfluß eine Vergütung auf die Bildqualität hat. Doch manch einer scheint sich dessen nicht bewußt zu sein. So soll es den Typ des hektischen Okularwechslers geben, welcher sich dadurch auszeichnet, das er aus Multicoating durch ein paar kleine Tricks Multi-Kot-ing macht. Netterweise werden besagte Tricks an dieser Stelle verraten. Doch Vorsicht - man sollte die Urheberrechte beachten und und von einer Nachahmung absehen. Der beliebteste und gleichzeitig wirksamste Trick besteht darin, das nicht mehr benötigte Okular ohne Staubschutzdeckel zu den anderen netten Dingen wie Schlüsseln, Feuerzeugen, benutzten Taschentüchern usw. in die Hosentasche zu stopfen. Dies sollte 10 - je nach Füllungsgrad - mit etwas Druck geschehen, da Platz immer knapp ist. Ebenfalls gern angewandt wird der sogenannte Werkzeugtrick. Alles überflüssige fliegt im Idealfall auf einer parabolischen Flugbahn in den Beobachtungs-Grabbel-kasten. An dieser Stelle alle Tricks zu verraten, wäre müßig und gemein. Ein wenig Erfindungsgabe sollte schließlich in jedem von uns stecken. Zu beachten ist lediglich, daß nach erfolgter Anwendung des erdachten Kot-ing-Tricks der Schimmer der Vergütung durch viele nette Kratzerchen ersetzt wurde. Kein Problem: Schließlich reicht es, wenn die Optik einmal gut ist. Außerdem wird ein gut geschmier-geltes Okular nicht so leicht gestohlen. Also auf ans Werk, oder? ASTROKURIER 1 / 2003 Das Astro-Jahr 2003 Astronomische Highlights, die uns in diesem Jahr erwarten von Hans Schremmer, M.A.O. Das Jahr 2003 hat wieder einige besondere astronomische Höhepunkte zu bieten. Hier folgt eine kleine Zusammenfassung. Alle Zeitangabe erfolgen in MEZ! Totale Mondfinsternis, 16. Mai Sie findet in den frühen Morgenstunden statt. Um 3:03Uhr Tritt der Mond in den Kernschatten ein, Mitte der Finsternis ist um 4:40Uhr, Der Austritt aus dem Kernschatten findet um 6:17Uhr statt. Der Mond geht allerdings um 4:41Uhr unter – also zur Mitte der Finsternis. Man suche sich also einen Platz mit freier Sicht nach Westen. Vielleicht gelingen einige schöne Fotos des „roten Mondes“ am Horizont. Ringförmige Sonnenfinsternis, 31. Mai Sie ist aus Mitteleuropa nur in den partiellen Phasen zu beobachten. Wer etwas mehr Sonnenfinsternis 21. Juni 2001. Foto: Miyuki Shishido Komposit: Hans Schremmer sehen will, fährt nach Island. Auch Teile von Grönland und die Nordspitze Schottlands liegen im Gebiet der ringförmigen Phase. In Deutschland geht die Sonne schon teilverfinstert gegen 5:24Uhr auf. Die maximale Phase ist um 5:31Uhr mit einem Bedeckungsgrad von immerhin 83%. Allerdings ist dies erst 7 Minuten nach Sonnenaufgang. Bei Finsternisende gegen 8:28Uhr ist die Sonne erst 8 Grad hoch. Hier gilt es also, sich einen Platz mit freier Sicht nach Osten zu suchen! Die Grafik oben zeigt die Ansicht am Morgen des 31. Mai. ASTROKURIER 1 / 2003 11 Totale Mondfinsternis, 8./9. November Diese Finsternis lässt sich in Mitteleuropa komplett beobachten, wenn es das Wetter erlaubt. Eintritt in den Kernschatten ist am 9. um 0:32Uhr, Finsternismitte um 2:19Uhr, Austritt aus dem Kernschatten um 4:05Uhr. Die Totale Phase dauert 25 Minuten, was für eine Mondfinsternis recht kurz ist. Totale Sonnenfinsternis, 23./24. November (Antarktis) Diese Finsternis entgeht uns, es sein denn, jemand ist bereit sich in die Antarktis aufzumachen.... Merkurdurchgang, 7. Mai Dies ist ein durchaus seltenes Ereignis. Der Planet Merkur wandert vor der Sonnenscheibe vorbei und wird als kleines schwar- zes Pünktchen sichtbar. Die letzten Ereignisse 1999 und 1993 entgingen uns in Deutschland. Merkur wird die Sonnenscheibe zum ersten Mal um 6:12Uhr berühren. Etwa 5 Minuten später wird er komplett innerhalb der Sonnenscheibe sein. Austritt ist um 11:31Uhr. Der Durchgang dauert also über 5 Stunden. Merkur geht dabei nicht durch die Mitte der Sonnenscheibe sondern schneidet nur eine recht kleine Scheibe ab... Mars in extremer Erdnähe, 27. August Der Abstand zwischen Erde und Mars, und damit auch der scheinbare Durchmesser des Marsscheibchens im Fernrohr variieren ziemlich stark. In diesem Jahr ist es endlich soweit, Mars kommt uns so nahe wie in den nächsten 300 Jahren nicht mehr. Er wird dann einen scheinbaren Durchmesser von 25 Bogensekunden Zeichnungen: Volker Heesen 12 ASTROKURIER 1 / 2003 und eine Helligkeit von –2,9mag haben. Unzählige Amateure werden dem Mars mit Videokameras und Georg Dittíes Giotto-Software bewaffnet zu Leibe rücken um die Oberflächendetails zu filmen. Aber auch die visuelle Beobachtung durch ein Teleskop sollte man sich nicht entgehen lassen. Die Grafik linke Seite oben zeigt den Größenverlauf des Planeten Mars in den Monaten Januar bis Dezember. Zu den meisten dieser Ereignisse, wird es Veranstaltungen des Vereins geben. Wir werden rechtzeitig bekannt geben, was wir planen. Eure Beobachtungsberichte sind wie immer herzlich willkommen. Der Orionnebel M42 - mit der Mintron-Kamera von Hans Schremmer, M.A.O. Eine der ersten Aufnahmen mit der neuen Mintron-Kamera durch ein C-8 ASTROKURIER 1 / 2003 13 Astro-Photos Erste Versuche von Siegfried Werner Zusammengestellt von Helmut Gröll, M.A.O. 2 1 4 3 1: Newton 150/1000 mm, 09.08.2002, Zwischen 10°°-11°° Uhr. 2: Newton 150/1000.Digital Kamera Nikon Coolpix995, Maerz 2002. 3: Newton 150/1000, 10mm Okular mit Adapter zur Kamera Nikon Coolpic 995(digital), Belicht. 2-3 Sek, 10.12.02, 21°°-22°°Uhr. 4: Kamera Nikon FE, Zoom 75-150mm,Film 200ASA, 16.08.2001, 4°°Uhr. 5: Gleiches Instrument u.Kamera, 02.01.2002.Ca.20°°Uhr. 14 ASTROKURIER 1 / 2003 5 Kurz beobachtet: Der Mond Krater Tycho von Helmut Gröll, M.A.O. Links: Krater Tycho, 1.04.2002, 20.30 - 21.06 MESZ,160x Helmut Gröll, 8“-SCT Es gab wiedermal einen Abend, an dem ich Lust zum Zeichnen von Mondkratern hatte. Nach einem kleinen Mondspaziergang hatte ich mich schließlich für Tycho entschieden. Nichts ahnend, worauf ich mich eingelassen hatte. Warum? Er enthält eine große Menge Details (und das ist noch sehr untertrieben)! Für diese Zeichnung habe ich 36 min gebraucht und ihn dabei nur ansatzweise erfassen können. Je länger man schaut und zeichnet, umso mehr erkennt man die vielen feinen Strukturen. Alleine der Wall ist faszinierend genug. Man kann in jedem Sekundenbruchteil ruhiger Luft mehr von den Terassenstrukturen erkennen und taucht dabei ein in das Spiel von Licht und Schatten. Man hat das Gefühl, sich dem Krater langsam zu nähern. Ich kann nur jedem raten, selber Zeichnungen zu erstellen. Selbst, wenn man nicht alles festhalten kann, so ist doch der Erkenntnisgewinn sehr hoch. Doch was gibt es über diesen Krater zu berichten: Tycho hat einen Durchmesser von 85 km und die Höhe des Kraterwalls beträgt 4,8 km bezogen auf den Boden /3/ Er liegt im südlichen Hochland des Mondes und ist nach dem dänischen Astronomen Tycho Brahe (1546-1601) benannt worden. Mit Hilfe des Rükl /1/ ist der Krater leicht zu finden. Tycho ist bei allen Beleuchtungsverhältnissen interessant. Während man bei tiefstehender Sonne in die Feinheiten eintaucht, so erkennt man bei hochstehender Sonne das Strahlensystem und den ausgeprägten Zentralberg. Tycho ist dabei umgeben von einem dunklem „Halo“. Über den Ursprung der Strahlen wurde lange nachgedacht und viel spekuliert. In dem interessanten Buch von Ule und Klein /2/ kann man den Wissenstand (gleich 0) und die Spekulationen des 19. Jhrdts. nachlesen. Heute wissen wir, die Strahlen bestehen aus feinem Staub (ähnlich glasigen Perlen), der bei dem Einschlag des Meteoriten herausgeschleudert wurde, in ballistischen Kurven bis zu 2000 km weit flog und sich dann auf der Mondoberfläche niederschlug /3/. /1/ Rükl, Mondatlas, Dausien, 1990, Karte 64 /2/ Ule/Klein, Die Wunder der Sternenwelt, Spamer, 1884, Seite 170ff /3/ North, Observing the Moon, Cambridge, 2000, page 339ff ASTROKURIER 1 / 2003 15 Die MAO auf dem Tag der offenen Tür der Geschwister-SchollGesamtschule (23.11.2002) Bilder: Miyuki Shishido, M.A.O. Der MAO-Stand mit Dagmar, Hans und Helmut. Er wurde mit Halogenstrahlern ausgeleuchtet und war gut bestückt. Dagmar, Michael und Manfred bei der Teleskopbetreuung auf dem Schulhof. Dank klarem Wetter konnten sehr schön die Sonnenfleckengruppen gezeigt werden. 16 ASTROKURIER 1 / 2003 Der AstroKurier wird gefaltet und geheftet Bilder: Helge Philipp, M.A.O. Manfred faltet ... Manfred Hufer und Birgit Gregor bei der Arbeit. Während der Drucker noch die letzten Blätter auswirft, wird hier schon kräftig sortiert, geheftet und gefaltet. ... und hat Spaß. Wo kommen denn hier die Klammern rein... ... vielleicht muß man drauftreten? ASTROKURIER 1 / 2003 17 Visuelle Astronomie mit einer Einführung in das Star-Hopping 16. Teil: Weiterführende Literatur von Helmut Gröll, M.A.O. 8 Weiterführende Literautur Volker Heesen hat uns in den letzten 4 Ausgaben Beobachtungsobjekte für jede Jahreszeit vorgestellt. Wir werden das in diesem und weiteren AstroKurieren in lockerer Reihenfolge weiter fortsetzen. Das hier dargestellte ist allerdings ist nur der Anfang der Möglichkeiten. Wer weitere interessante Sternhaufen, Nebel, Galaxien usw. aufsuchen und weitere Techniken kennenlernen möchte, benötigt dazu Literatur. Diesem Thema ist dieses Kapitel gewidmet. Die Auswahl ist natürlich subjektiv und unvollständig. Jeder möge sich ein eigenes Bild dieser Medien machen und auch völlig frei hier nicht vorgestellte Literatur prüfen. Möglichkeiten bietet natürlich die MAO-Bibliothek. 8.1 Sternkarten Wer Objekte am Himmel aufsuchen möchte, benötigt eine Karte. Hier gibt es viele Möglichkeiten aus denen ich eine kleine Auswahl treffen möchte. Drehbare Sternkarte Den Anfang macht oft eine drehbare Sternkarte. Hiermit kann man den Himmelsanblick zum aktuellen oder beliebigen Zeitpunkt einstellen. Man erkennt, welche Sternbilder sichtbar sind, wann sie auf- und untergehen und wo sie am Himmel zu finden sind. Es lassen sich nicht nur leicht Sonnenauf- und Untergangszeiten ablesen, sondern auch die verschiedenen Dämmerungsphasen. Eigentlich ein (fast) Alleskönner. So eine Sternkarte gibt es z.B. beim Kosmos-Verlag in mehreren Größen und ver18 schiedenen Ausführungen. Ich empfehle die Standardausführung für einen festen Breitengrad. Die für die ganze Erde einsetzbare Ausgabe verwirrt sehr leicht. Selbstleuchtend braucht sie auch nicht zu sein, da der Amateur immer eine rote Taschenlampe bei sich haben sollte. Außerdem enthalten solche Sternkarten oft weniger Details. Ob man nun die kleine handliche Ausführung oder die große Version holt, ist reine Geschmacksfrage. Sternatlas Der nächste Schritt ist eine Sternkarte bzw. -atlas. Dabei gibt es wieder verschiedene Versionen und Ausgaben: SkyAtlas 2000.0, Wil Tirion, Roger Sinnott Dieser Atlas zeigt auf 26 Karten über 80.000 Sterne bis 8,5 mag und eigentlich alle für Anfänger interessanten Deep-Sky-Objekte (2.700). Er ist damit sehr empfehlenswert. Allerdings gibt es hier wieder die Qual der Wahl. Holt man die farbige Deluxe- oder die einfarbige Ausgabe? Letztere gibt es wieder in schwarze Sterne auf weißem und weiße Sterne auf schwarzen Grund. Alle Ausgaben gibt es obendrein noch normal oder laminiert. Ich persönlich empfehle die Ausgabe schwarze Sterne auf weißem Grund und laminiert. Die Erkennbarbeit in der Nacht ist hier sehr hoch und das Laminat schützt vor Feuchtigkeit, die ja doch in Mengen da ist und so manches Buch unter Wasser setzt. Uranometria 2000.0, W. Tirion, R. Rappaport, W. Remaklus ASTROKURIER 1 / 2003 Willmann-Bell Die Uranometria ist ein Standardwerk für den Deep-Sky-Beobachter. Dieses dreibändige Werk enthält auf 220 Karten ca. 280.000 Sterne bis 9,75 mag. An Deep-Sky-Objekten findet man ca. 30.000. Sie sind im dritten Band - dem Deep Sky Field Guide (DSFG) katalogisiert. So findet man zu jedem Objekt auf einer speziellen Karte im DSFG unter derselben Kartennummer die passenden Daten dazu. 8.2 Bücher Die Vielfalt bei den Büchern ist noch größer und unübersichtlicher als bei den Sternkarten. Hier eine kleine Auswahl: Atlas für Himmelsbeobachter, Erich Karkoschka, Kosmos-Verlag Dieses Buch ist ein Muß für jeden Anfänger und Fortgeschrittenen. Es ist eigentlich ein Mittelding zwischen Atlas und Datenbank. Hier findet man auf jeder Doppelseite jeweils rechts eine Sternkarte und links die passenden Objektlisten und -daten. Dabei sind die Sternkarten so aufgebaut, daß man von einer Sternbildübersicht jeweils zu einer vergrößerten Ansicht kommt, die die einzelnen Objekte zeigt, während man auf der Datenseite auch Informationen über die Sichtbarkeiten und instrumentellen Anforderungen findet. Das Buch hat aber keine Bilder zu den einzelnen Objekten, was aber absolut kein Manko ist. Deep Sky Reiseführer, Ronald Stoyan, Oculum-Verlag Der Deep Sky Reiseführer ist im wesentlichen für Teleskope bis 150 mm Öffnung gedacht und sehr zu empfehlen. Die Beschreibungen sind ausführlich und regen zum Beobachten an. Die meisten Objekte sind auch in Bildern dargestellt. Man benötigt aber zusätzlich eine gute Sternkarte zum Aufsuchen der Objekte. Star-Hopping for Backyard Astronomers, Alan M. MacRobert, Sky-Publishing Star-Hopping ist ein sehr schönes Beobachtungsbuch. Auf 14 Touren werden per Star-Hopping die verschiedensten DeepSky-Objekte aufgesucht. Als Instrument ist man mit einem 150 mm-Teleskop bestens bestückt. Zu jedem aufgesuchten Objekt gibt es eine Aufsuchkarte und eine interessante Beschreibung, meistens mit Bildern. Das Buch ist in leicht lesbarem Englisch geschrieben und sehr empfehlenswert. Selbst bei bewölktem Himmel ist es immer noch ein schönes Lesebuch. Visual Astronomy of the Deep Sky Roger N. Clark, Sky Publishing Clark führt in diesem Buch in die DeepSky-Beobachtung ein. Der Hauptteil besteht aus Zeichnungen, die er mit seinem 8-Zöller unter besten Bedingungen erstellt hat. Diese werden mit Fotos verglichen und mit Daten ergänzt. Das Buch ist ein Leckerbissen für den fortgeschrittenen Beobachter. Burnhams Celestial Handbook Robert Burnham Jr., Dover Der Burnham besteht aus drei Bänden und gehört zu den wirklich klassischen Werken. Er beschreibt alle Sternbilder in Form von Tabellen vieler Objekte und ausführlicher Beschreibungen ausgewählter Sterne, Nebel, Haufen etc. Die Tabellen sind nicht „up to date“, jedoch sind die Texte die wahre Fundgrube. Das Celestial Handbook ist zwar in Englisch geschrieben, jedoch relativ leicht zu lesen. Es ist ein Schmökerbuch für bewölkte Nächte, bietet viele Hintergründe und regt zum Beobachten an. Ein Muß für jeden aktiven Beobachter. Fortsetzung im nächsten AstroKurier ASTROKURIER 1 / 2003 19 Kurz beobachtet: Deep-Sky Der offene Sternhaufen M38 von Volker Heesen, M.A.O. Wenn ich an Deep-Sky im Fuhrmann (Auriga) denke fallen mir zuerst die drei offenen Sternhaufen M36, M37 & M38 ein. Den letzteren möchte ich kurz genauer vorstellen. Das Aufsuchen fällt einfach. Wenn man in etwa in die Mitte des Fuhrmann-Fünfecks mit dem Sucher zielt, findet man eine markante Kette aus vier Sternen, die sich von 14 Aurigae bis nach 19 Aurigae zieht. M38 steht in der Verlängerung etwa 3 Grad nordöstlich. Ich habe ihn mit meinem 120/ 1000mm-Achromaten in diesem Jahr beobachtet (auf dem Schulhof in Hülsdonk!). Am besten empfand ich eine Vergrößerung von 65x. Besonders aufgefallen war mir der helle Stern im Zentrum. Er steht solitär umgeben von einem Ring von Sternen. Das Zentrum wirkt - abgesehen von dem einen Stern - jedenfalls ziemlich „sternenleer“. Einige Ketten verlaufen radial vom Zentrum nach au- ßen. Ich habe davon eine kleine Skizze gemacht, die hier seitenrichtig wiedergeben ist (Norden ist oben links). Aber trotzdem kommen die beschrieben Eindrücke am Teleskop natürlich viel besser herüber. Schaut es Euch also am besten selbst an ! Helmut Gröll konnte jedenfalls die „Sternenleere“ im Zentrum des Haufens nachvollziehen, nach einem kurzen Blick durchs Okular. Andere historische Beobachter konnten in den Sternen den griechischen Buchstaben π (Pi) wiedererkennen. Hier muß jeder selbst entscheiden. Zum Abschluss noch ein paar Daten: M38 befindet sich in einer Entfernung von 4.200 Lichtjahren und hat eine Ausdehnung von 25 Lichtjahren. In dieser Entfernung hätte die Sonne eine Helligkeit von 15.3mag ! Der hellste Stern ist ein gelber G0-Riese mit 7.9mag. Photo links: Quelle www.seds.org/messier/ (Dort findet man zu allen Messier-Objekten eine Menge an Information & Bildern !) 20 ASTROKURIER 1 / 2003 Zeichnung von M38. Volker Heesen mit 120/1000mm-Refraktor. Name Typ R.A. M38 OH 05h28.7m (Aus DeepSkyFieldGuide) Dec. + 35°50‘ Helligkeit 6.4mag Größe 21‘ Uranom. U 97 Kurz beobachtet: Doppelsterne Rigel - ein recht unbekannter Doppelstern? von Volker Heesen, M.A.O. Hier noch ein kurzer Hinweis für die Beobachtung des gestirnten Winterhimmels: Wer kennt Ihn nicht, den rechten Fußstern des Orion? Dass Rigel aber auch ein Doppelstern für das Teleskop ist, weiß nicht jeder. Ich habe ihn zum erstenmal im nun abgelaufenden Jahr beobachtet. Hier meine Notizen: β (Beta) Orionis, Rigel: Beobachtung am 1. Dez. 2002, 120/1000mm-Achromat, Gräfelfing. War bei 200x gut getrennt. Hatte ein deutliches blaues Halo, was auf Farbfehler des Refraktors zurückzuführen ist. Die schwache Komponente steht südlich. Ein Test mit der 9cm-Blende zeigte keinen grossen Unterschied, außer ein schwächeres Halo. Niedrigere Vergrößerungen habe ich nicht ausprobiert. Daten aus dem Burnham Celestial Handbook Vol.2: Distanz: 9”.4, Positionswinkel = 202 Grad, Hauptkomponente 0mag, Sekundärkomponente ~7mag. ASTROKURIER 1 / 2003 21 Kurz beobachtet: Der Mond Das Schroetertal von Volker Heesen, M.A.O. Im nordwestlichen Teil des Oceanus Procellarum (Ozean der Stürme) befindet sich ziemlich isoliert eines der bemerkenswertesten Gebiete auf dem Mond. Die Gegend um den brillianten Krater Aristarchus hat für den Mondbeobachter einiges zu bieten. Eines davon ist das Schroetertal, oder korrekter Vallis Schroeteri. Es handelt sich dabei um die größte sinusförmige Rille auf dem Mond. Ich zitiere hier mal aus dem Mondatlas von A. Rükl: „Das Tal beginnt etwa 25km nördlich vom Krater Herodotus. Es erinnert an ein ausgetroknetes Flussbett mit zahlreichen Mäandern. Das „Flussbett“ entspringt an einem Krater von 6km Durchmesser und erweitert sich auf 10 km. An seinem Beginn hat es die Form eines Kobrakopfes. Es verengt sich allmählich auf 500m und endet am Rand eines viereckigen Festlandgebietes an einem 1000m hohen Steilhang. Die Gesamtlänge des Tals beträgt 160 km. Der Talboden ist eben, in ihm windet sich eine weitere, von der Erde nicht sichtbare sinusförmige Rille. 22 Das Tal ist etwa 1000m tief, gegen Ende nimmt die Tiefe ab.“ Und G. North schreibt im „Lunar Observing Handbook“: „Heute glauben Mondexperten, dass es sich beim Schrotertal um ein Überbleibsel eines Lavaflusses handelt, der in der Frühzeit des Mondes sich seinen Weg vom Kobrakopf ausgehend in tiefergelegene Landschaften gebahnt hat.“ Ich habe das Schrotertal mit meinem 120/1000mm - Achromaten bei zunehmenden Mond beobachtet. Der Kobrakopf ist dabei ganz gut am westlichen Ende des Tals zu erkennen. Im Nordwesten zweigt eine markante Steilwand ab. Das Tal windet sich weiter nach Osten und zeigt einige flussähnliche Schleifen. Es endet bei einem weiteren Krater. Daten zur Zeichnung: 17. November 2002, 22:00 - 23:15 MEZ, 120/1000-Refraktor, Vergrößerung 200x, Orangefilter, Colognitudo: ca. 64 Grad Die Sonnenhöhe über dem Schroetertal (Colognitudo ca. 51 Grad) zum Zeitpunkt der Zeichnung war also: Sonnenhöhe = 64 Grad - 51 Grad =13 Grad ! ASTROKURIER 1 / 2003 der Einsteinschen Gravitationstheorie sowie Aspekte mit Querverbindungen zu anderen Branchen der theoretischen Physik suchen, ohne sich aber auf die Relativitätstheorie spezialisieren zu wollen. Hans Schremmer Joachim Herrmann Roman U. Sexl, Helmuth K. Urbantke Welcher Stern ist das? Gravitation und Kosmologie Eine Einführung in die Allgemeine Relativitätstheorie 5. Auflage 2002, Spektrum Akademischer Verlag, ISBN 3-8274-1342-7 Dieses Lehrbuch zur Allgemeinen Relativitätstheorie richtet sich an Wissenschaftler und Studenten. Die Auswahl des Lehrstoffes wurde dabei vor allem in Hinblick auf Leser getroffen, die einen Überblick über elementare Grundlagen 28. Auflage, 190 Seiten, ca. 14cm*20cm, 21 Fotos, 115 Grafiken, 60 Sternkarten, ISBN 3-440-09167-8, 2002 Franckh-Kosmos Verlags GmbH, Stuttgart. Schon in der 28. Auflage gibt es jetzt „Welcher Stern ist das?“ von Joachim Herrmann. Dieses Buch hat sicherlich schon unzähligen Interessenten geholfen, einen Einstieg in die Astronomie zu finden. Nach einigen einführenden Kapiteln, in dem eine Übersicht zum Gebrauch des Buches und zur Astronomie allgemein gegeben wird, werden nördlicher und südlicher Ster ASTROKURIER 1 / 2003 23 nenhimmel anhand von Sternkarten dargestellt. Es gibt für jeden Monat jeweils eine Sternkarte pro Himmelsrichtung für den nördlichen Sternenhimmel. Die Karten für den südlichen Himmel, die bis zur Breite der kanarischen Inseln verwendbar sind, zeigen für je zwei Monate nur den Blick nach Norden und Süden. Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit Mond, Sonne, Planeten, Sternen und Sternsystemen. Außerdem gibt es Informationen zu jedem der 88 Sternbilder und eine kleine Einführung in die Teleskoptechnik. „Welcher Stern ist das?“ möchte ich jedem Einsteiger zur Lektüre empfehlen. Hans Roth Monddaten sind für jeden Tag im Jahr angegeben. Am Anfang findet man die kalendarischen Angaben, bedeutende Erscheinungen, Finsternisse und Transite, Übersicht des Planetensystems, Sonne, Mond, Sternbedeckungen durch den Mond, Daten zu den einzelnen Planeten, helle Planetoiden, periodische Kometen, eine Übersicht über Meteorströme. Den Hauptteil des Buches bildet der Astrokalender. Dieser ist sehr ausführlich für jeden Tag im Jahr angegeben. Hier findet man Angaben zur Mondphase, zur Stellung der Planeten aber auch Angaben zur Stellung der Milchstrasse. Der Sternenhimmel ist ein wirklich ausgezeichnetes Buch für den aktiven Beobachter, der seine Beobachtungen detailliert vorbereiten möchte. Der Sternenhimmel 2003 63. Jahrgang Kosmos Verlag ISBN 3-440-09099-X Unter den Jahrbüchern scheint in den letzten Jahren ein regelrechter Konkurrenzkampf losgegangen zu sein. Doch bei genauerem hinsehen stellt man fest, dass jedes Jahrbuch seine eigene Zielgruppe hat. So gibt es Jahrbücher für Einsteiger-, Fortgeschrittene und Profis. Den Sternenhimmel würde ich ganz klar zu dem Profibereich zählen. Sonnen- und 24 Michael Kunze Lexikon der Geographie Band 1 von 4, A – Gasg 426 Seiten, ca. 18cm*25cm, ISBN 3-8274-0300-6, 2001, Spektrum Akademischer Verlag In 4 Bänden behandelt das “Lexikon der Geographie” umfassend viele Aspekte des heutigen geographischen Wissens. Historische und politische Geographie sind genauso erfasst wie z.B. Klimatologie, Kartographie, Geoinformatik oder Fernerkundung. Die Bände enthalten etwa 10000 Stichworte, 1000 Abbildungen, 200 Übersichtsartikel, 150 Biographien und 50000 Verweise auf ASTROKURIER 1 / 2003 Hans-Ulrich Keller Kosmos Himmelsjahr 2003 DeLuxe Sonne, Mond und Sterne im Jahreslauf Buch und CD-ROM Kosmos Verlag, Stuttgart, ISBN 3-440-09095-7 verwandte Begriffe. Hierdurch wird der Umfang des Werkes deutlich. Das Lexikon richtet sich an Wissenschaftler, Forscher, Lehrer und Studenten. Anzeige Hans Schremmer Auch für das Jahr 2003 ist wieder das Kosmos-Himmelsjahr DeLuxe erschienen, das aus einer Kombination von gedrucktem Buch und CD-ROM besteht. Nach der problemlosen Installation, die je nach Wunsch 3, 40 oder 360Megabyte auf die Festplatte des Computers kopiert, mel- ASTROKURIER 1 / 2003 25 det sich das Programm mit der Übersicht für den aktuellen Monat. Die Navigation im Programm ist sehr übersichtlich. Im oberen Bereich des Programmfensters lassen sich die Hauptpunkte: Themen, Führungen, Tabellator, Glossar, Suchen, Standort, Internet und Hilfe aufrufen, die sich eigentlich von selbst erklären. Der wichtigste Punkt „Themen“ führt zu all den Informationen, die man über das Astro-Jahr wissen möchte. Mit zwei Menüs erhält man Zugriff auf die Kapitel, die man auch in der Buch-Version findet. Am häufigsten wird man sicherlich den Menüpunkt „Monate“ verwenden, in dem man für jeden Monat eine Übersicht, Infos zu den Planeten, Planetoiden, Sternschnuppenströmen und Finsternissen findet. Auf Sternbedeckungen durch den Mond wird durch ein „*“ an der Datumszeile hingewiesen – die Tabelle mit den Zeiten vermisst man allerdings. Das Monatsthema ist natürlich auch mit dabei. Im Gegensatz zur Buchform kann man hier, wie 26 auf einer Internetseite auf Links klicken und erhält Begriffserklärungen aus dem Glossar. Der aktuelle Sternenhimmel wird auch in Animationen mit gesprochenem Text zum Besten gegeben, was nicht nur für lesefaule prima ist. Die Animationen kann man beliebig stoppen oder Teile durch Ziehen des Fortschrittsbalkens wiederholen. Die Tabellen sind leider nur in BitmapForm im Programm abgelegt, sodass man Sie nicht einfach auf seinen PDA importieren kann. Hinweis: Nach „Ausdruck“ in eine Datei mit dem Druckertreiber „Generic/Text“ kann man einige Tabellen doch exportieren. Bei den Textinformationen ist ein Export weiterhin ohne Probleme möglich, da die Informationen in die WindowsZwischenablage übernommen werden können.. Animationen von Sonnenfinsternissen zeigen die Konstellation von Sonne, Erde und Mond im Weltraum. Außerdem den Schattenverlauf über der Erde und anschließend den Himmelsanblick während der Finsternis mit den Stellungen der Planeten und heller Sterne. Ein kleiner Schönheitsfehler ist der fehlende Totalitätsbereich bei der Schattenprojektion. Die Animationen sind mit gesprochenem Text unterlegt. Der Tabellator, den man sehr frei konfigurieren kann, erstellt monatliche Tabellen für Sonne, Mond und Planeten. Man kann Rektaszension, Deklination, Aufgangsund Untergangszeiten usw. tabellieren lassen. ASTROKURIER 1 / 2003 Mir persönlich fehlt die Mondphase in Prozent, aber dazu kann man ja die entsprechende Tabelle in der Monatsansicht verwenden, die zumindestens die 4 Hauptphasen anzeigt. Die Einstellung des Tabellators lässt sich speichern um nicht immer wieder die favorisierte Ansicht neu erstellen zu müssen. Nervig ist nur, dass die letzte gewählte Ansicht nicht erhalten bleibt, wenn man mal kurz zu einem anderen Menüpunkt wechselt. Der Tabellator startet dann nämlich wieder in der Standardansicht. Die Himmelsjahr CD 2003 macht einen recht aufgeräumten und b e d i e n u n g s freundlichen Eindruck. Die kommentierten Animationen sind gut gelungen. Der fehlende Export der Datentabellen in Textform und die, gegenüber der Buchform fehlende Tabelle der Sternbedeckungen lassen sich für noch nicht so fortgeschrittene Benutzer sicherlich verschmerzen. Als kleines Software-Bonbon erhält man dieses mal noch das Programm „Colliding Galaxies“ hinzu, mit dem man Kollisionen von Galaxien simulieren kann. Es bietet eine Menge Einstellungsmöglichkeiten und bietet sogar einen 3-dimensionalen Modus, bei dem man die Kollision mit einer Rot-Grün Brille verfolgen kann – genial. Das Himmelsjahr-Buch hat die seit vielen Jahren bekannte hohe Qualität. Besondere Ereignisse in 2003, die auch besonders behandelt werden, sind der Merkurtransit am 7. Mai 2003, die aus Europa verfolgt werden kann. Außerdem wird auf die Marsnähe besonders hingewiesen. ASTROKURIER 1 / 2003 Hans Schremmer 27 25. Astronomisches Abenteuer Camp A A C 2003 Das AAC bietet eine Woche Astronomie pur, das heißt ungestörte Beschäftigung mit dem Hobby, neue Einblicke in Theorie und Praxis dieser einmaligen Naturwissenschaft. Anfänger, wie auch Fortgeschrittene, haben hier die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und können neue Kontakte knüpfen. Die Behandlung verschiedener Themen vermittelt neue Erkenntnisse oder vertieft das bereits vorhandene Wissen. Dabei können die Teilnehmer auch eigene Ergebnisse präsentieren. Für die Beobachtung stehen mehrere Fernrohre zur Verfügung. Beherbergen wird uns eine Windmühle am Niederrhein, am Rande des Dorfes Mehr, mitten im Naturschutzgebiet „Die Düffel“. Das AAC findet vom 12.4. bis 20.4.2003 statt. Schüler/innen, aus Bundesländern die zu diesem Zeitpunkt keine Ferien haben, können Sonderurlaub beantragen. Teilnehmen können Jugendliche im Alter von etwa 16 bis 24 Jahren. Der Teilnahmebeitrag, für Unterkunft, Verpflegung und das volle Programm, beträgt EUR 150.Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen, ab Mitte Dezember, bei: Felix Kröger Wiesenweg 31 A 53121 Bonn Telefon: 0228 / 62 02 667 Email: [email protected] Veranstalter: Moerser Astronomische Organisation e. V. mit Unterstützung der Vereinigung der Sternfreunde e. V.