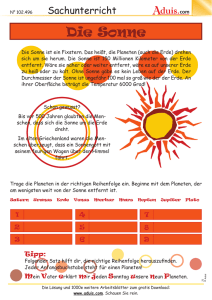

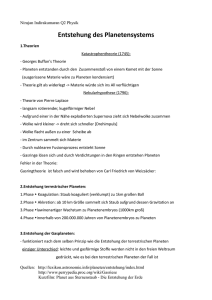

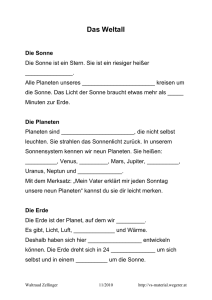

Adresse Milchstraße

Werbung