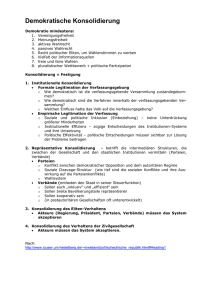

ZIP - FreiDok plus

Werbung