Schumann - Philologisch

Werbung

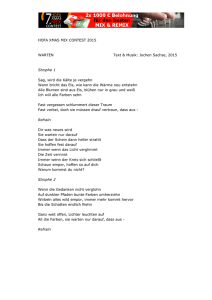

Universität Augsburg Philologisch-Historische Fakultät Lehrstuhl für Neue deutsche Literaturwissenschaft Proseminar: Das Kunstlied Dozent: Stefan Schmid M.A. WS 2009/2010 SEMINARARBEIT ZUM THEMA Das Kunstlied als Antwort auf die romantische Forderung nach dem „höheren Kunstganzen“ erläutert anhand Robert Schumanns Liederzyklus Opus 39 nach Gedichten von Joseph von Eichendorff Vorgelegt von: Pia Grünwald Semesterzahl: 3 Matrikelnummer: Studiengang: Lehramt Deutsch, Geschichte für Gymnasium Anschrift: E-Mail: Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.........................................................................................................................................1 2. Auswirkungen des romantischen Gedankenguts auf Literatur und Musik......................................2 3. Die romantische Vorstellung vom Kunstlied...................................................................................3 4. Der Liederkreis.................................................................................................................................6 4.1. Allgemeine Daten des Werkes..................................................................................................6 4.2. Interpretation.............................................................................................................................7 4.2.1. Waldesgespräch................................................................................................................7 4.2.2. Mondnacht......................................................................................................................10 4.2.3. Zwielicht.........................................................................................................................13 5. Resümee.........................................................................................................................................15 6. Quellen- und Literaturverzeichnis..................................................................................................17 Quellenverzeichnis.........................................................................................................................17 Literaturverzeichnis.......................................................................................................................17 1. Einleitung Um 1800 beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte des menschlichen Geistes. Ein Abschnitt, der die Epoche der Romantik genannt wird. Zunächst ist die Bewegung, die um die Gebrüder Schlegel herum entsteht eine rein literarische Bewegung, doch schon bald wird das neue Gedankengut auch von den Vertretern der anderen Künste begeistert aufgenommen und weiterentwickelt. In der Tat ist die Romantik wohl die Epoche, in der sich die verschiedenen Künste immer mehr annähern, sodass neue Kunstformen entstehen, die diese verschiedenen Künste zu einem Kunstwerk zu vereinen suchen. Die Gattung, die wohl am meisten von diesen neuen Ideen profitiert hat ist das Lied, als Verbindung von Wort und Ton. Ja es wird sogar soweit gegangen, das Lied als ein neues „höheres Kunstganzes“1 zu sehen, das nur in Verbindung von Lyrik und Musik existieren kann. Denn bis dahin wurde das Lied auch in den einschlägigen Lexika und Werken abgetan als „erste Stufe der Vocalmusik [...], die einfache Melodie, welche die in ein lyrisches Gedicht niedergelegte Stimmung in ihrer einfachen Allgemeinheit musikalisch wiedergibt [...]“2. Dies bedeutet nichts anderes, als dass das Lied fast vollständig nur auf die Singstimme reduziert wird und die Begleitung als so unwichtig erachtet wird, dass sie noch nicht einmal Erwähnung findet. Das heißt, dass in der bis dahin weit verbreiteten Auffassung vom Lied, aufgrund dieser Gegebenheiten, nicht von einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Lyrik und Musik gesprochen werden kann. Unterstützt wurden solche Auffassungen von Autoritäten wie Johann Wolfgang von Goethe. Als Dichter bevorzugte er selbstverständlich eine Liedkunst, in der die Musik nur eine bescheidene Hintergrundsuntermalung für einen freien Gedichtvortrag war. So war Goethe der Meinung, dass sich der Komponist an die äußeren Gegebenheiten des Gedichts in seiner Vertonung halten solle: Strophische Lieder verlangen beispielsweise nach einer strophischen Vertonung, da eben mit der einen Melodie nur die Hauptempfindung des Gedichts hervorgehoben werden sollte. So würde beim Durchkomponieren „der allgemein Lyrische Charakter ganz aufgehoben und eine falsche Teilnahme am Einzelnen gefordert und erregt.“3 Es wird also gefordert, dass der Komponist seine individuelle Interpretation des Textes und deren musikalische Umsetzung zum Vorteil von äußeren Strukturen und der Intention des Autors aufgibt.4 1 Nägeli, G., Die Liederkunst, in: Allgemeine Musikalische Zeitung, Leipzig 1817, Nr.45., Sp.766. Im Folgenden zitiert als: „Nägeli, Liederkunst“. 2 Schmierer, E., Geschichte des Liedes, Laaber 2007, S.101. 3 Platinga, L. Theorie und Praxis bei der Liedkomposition bei Robert Schumann, in: Scher, S. (Hrsg.), Literatur und Musik. Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes, Berlin 1984, S. 117-137, S.117. Im Folgenden zitiert als: „Platinga, Liedkomposition“. 4 Vgl. Platinga, Liedkomposition, S.119ff. 1 So bleibt zu fragen übrig, welche Entwicklungen und Ideen der Romantiker in solch starkem Maße gewirkt haben, dass das Kunstlied schließlich zu einer echten Verbindung von Dichtung und Musik wurde, in welcher Text und Musik, Singstimme und Begleitung als gleichwertige Partner eine Einheit, ein neues Ganzes bilden. Deshalb sollen nun zunächst die theoretischen Grundlagen der Romantik erläutert werden, die zu dieser Entwicklung beigetragen haben und vor allem soll dabei gezeigt werden, welche besondere Bedeutung die Musik für die Romantiker hatte. Anschließend seien die konkreten romantischen Vorstellungen dann, wie ein solches Kunstganzes auszusehen habe, dargestellt. Zuletzt soll an Beispielen aus Schumanns Liederzyklus op. 39 versucht werden, die Mittel, mit welchen dieses Kunstganze letztendlich entsteht, aufzuzeigen. 2. Auswirkungen des romantischen Gedankenguts auf Literatur und Musik Da die Ideen der Romantik ihren Keim in der Literaturtheorie haben, liegt es nahe, dass auch die Gedanken der Gattungsauflösung zunächst auf der Ebene der Literatur entstehen. Als erster fasst Friedrich Schlegel mit seiner Theorie der „progressiven Universalpoesie“ diese Entwicklung in Worte: „Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen [...]. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen [...].“5 Literarisch gesehen ergibt sich daraus die Konsequenz, alle bisherigen Gattungen, wie Drama und Prosa, Lyrik, Lieder und Erzählungen aufzulösen, sodass sie als universales Gesamtkunstwerk die Einheit und Unendlichkeit der Welt spiegeln. Die bisherigen Formen erschienen den Romantikern zu starr und beengt, als dass man mit ihnen eine solche Vision hätte umsetzen können. Deshalb wendete man sich in der Literatur einer bisher unbedeutenden Gattung, dem Roman, zu. Er hatte die nötigen Kapazitäten sämtliche andere Gattungen in sich aufzunehmen, was sich deutlich in den eingearbeiteten Liedern, Gedichten und Briefen romantischer Romane zeigt. 6 Doch die Literatur genügte den Romantikern bald nicht mehr und so fordert Novalis wenig später: 5 Uerlings, H. (Hrsg.), Theorie der Romantik, Stuttgart 2000, S.79. 6 Grenzmann, L., Romantik, in: Bark, J., Steinbach, D. (Hrsg.), Geschichte der deutschen Literatur, Leipzig 2002. 2 „Die Welt muss romantisiert werden. [...] Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es [...].“7 Die Kunst im Allgemeinen soll also die Welt der Menschen romantisieren, indem sie dem Geheimnisvollen, Unbekannten und Unendlichen, das heißt in gewisser Weise auch dem Mystischen und Übernatürlichen, einen Platz in der von rationellem Denken geprägten Welt einräumt. Damit werden neben der Literatur auch die Bildende Kunst und die Musik aufgefordert sich in diesen Prozess einzubringen. Am umfassendsten erscheint die Romantisierung, wenn alle Künste zusammenwirken. Damit erschließt sich nun auch die gewichtige Bedeutung und Funktion, die die Musik für die Romantiker hatte. E.T.A. Hoffmann bezeichnet sie sogar als „die romantischste aller Künste, beinahe möchte man sagen, allein echt romantisch, denn nur das Unendliche ist ihr Vorwurf. [...] die Musik schließt dem Menschen ein unbekanntes Reich auf, eine Welt, die nichts gemein hat mit der äußeren Sinneswelt [...].“8 Die Romantiker, welchen das ureigenste Gefühl und nicht rationale Überlegungen als Urteilskriterium galten, waren sich der überaus mächtigen Wirkung der Musik auf das Gemüt des Menschen durchaus bewusst. In diesem Sinne erscheint den Romantikern die Musik als wichtiges Mittel, ihr Ziel, die Poetisierung der Welt und dem Übernatürlichen, Sinnlichen, das nicht mit Ratio zu Fassende, einen Platz in der Welt zu geben, umzusetzen. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass bald Versuche gemacht werden, Gedichte mithilfe von Musik aus ihrer fassbaren Begrifflichkeit zu befreien, indem man die Gattung des Kunstliedes schafft und damit eine neues höheres Kunstganzes. 3. Die romantische Vorstellung vom Kunstlied Auch wenn die Romantiker eindringlich eine Verschmelzung aller Kunstgattungen fordern, so findet man relativ wenig theoretische Schriften darüber, wie eine Verbindung zunächst von Wort und Ton aussehen solle, damit tatsächlich ein solches Kunstganzes entsteht. Eine Ausnahme bildet hier Georg Nägeli, der in seinem Aufsatz „Die Liederkunst“ in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung aufzeigt, wie die literarischen und musikalischen Komponenten des Liedes zu vereinigen sind, damit ein neues Gesamtes entsteht. 7 Novalis, Das theoretische Werk, in: Schulz, G. (Hrsg.), Novalis Werke, München 1969, S.384. Hoffmann, E.T.A., Kreislerianer, in: ders., Fantasiestück in Callots Manier, Poetische Werke in sechs Bänden, Berlin 1963, Bd.1, S.98. 8 3 Zunächst beschreibt er, wie die beteiligten Größen, Stimme, Sprache – also der Gedichttext – und Spiel, hervorgehoben werden können. Bei der Sprache kann das normale regelmäßige Metrum des Gedichts, indem man „die Längen mehrfach längt und [...] die Kürzen mehrfach kürzt“9 zu einem „höhern Sang-Rhythmus gesteigert“10 werden. Des Weiteren wird der Gedichttext durch syllabische Vertonung und Wiederholung der bedeutsamen Stellen unterstrichen. Die Aufmerksamkeit des Zuhörers wird durch einen großen Ambitus und schnellen Wechsel zwischen Brust- und Kopfstimme auf die Singstimme gelenkt. Auch wird der Einsatz von Melismatik zur Hervorhebung der Singstimme propagiert, da diese als „eine Perle“11 der Liederkunst gesehen wird. Auch die sogenannten „Schwelltöne“12 – gemeint sind lang ausgehaltene Töne in der Singstimme - heben die Stimme hervor. Hier schon lassen sich also erste Neuerungen zu Goethes althergebrachter Meinung feststellen, da durch die Singstimme, welche die engste Verbindung zwischen Dichtung und Musik darstellt, die musikalische Komponente in den Vordergrund rücken darf, dies sogar erwünscht wird. Somit ist also schon ein großer Schritt hin zur Gleichberechtigung der beiden Künste geschehen. Doch Nägeli geht in seinen Forderungen noch weiter, um dem musikalischen Part mehr Spielraum zu geben. Dieser tritt laut Nägeli hervor, „wenn das Instrument einen andern, hauptsächlich geschwindern [...] Rhythmus hat, als der Rhythmus der Singstimme.“ 13 Es soll zu einer wirklichen Umspielung der Melodie kommen, indem die Begleitung „fortschreitet, während die Stimme weilt.“14. Dies sei der „wahre Styl des obligaten Accompagnements.“15 Genauso betont er die Wichtigkeit der Vor- Zwischen- und Nachspiele, welche das Gedicht unterteilen und damit schon einen Hinweis auf die hinter den greifbaren Worten liegende Intention der Dichtung geben. So wird dem musikalischen Part eine eigenständige Lebensberechtigung zugestanden, der seinen Beitrag zum Kunstwerk liefert und nicht mehr zur bloßen Hintergrundsuntermalung degradiert wird. Die Vollendung des Kunstliedes ist erreicht, wenn alle diese Kunstmittel in gleichen Teilen Berechtigung finden. Dadurch werden poetische und musikalische Ideen zu einem Ganzen verschmolzen – „Sprach-, Sang- und Spiel-Rhythmus [werden] zu einem höhern Kunstganzen verschlungen“. Damit sieht Nägeli beinahe hellsichtig einen „höheren Liederstyl und daraus eine neue Epoche der Liederkunst [...] hervorgehen“16. 9 Nägeli, Liederkunst, Sp.761. Nägeli, Liederkunst, Sp.762. 11 Nägeli, Liederkunst, Sp.764. 12 Nägeli, Liederkunst, Sp.764. 13 Nägeli, Liederkunst, Sp.763. 14 Nägeli, Liederkunst, Sp.763. 15 Nägeli, Liederkunst, Sp.764. 16 Nägeli, Liederkunst, Sp.765. 10 4 Auch Robert Schumann, dessen Liederkreis im Anschluss interpretiert werden soll, äußerte als einer von wenigen Komponisten theoretische Gedanken zur Liederkunst. Er war als Rezensent für die Neue Zeitschrift für Musik tätig und entwickelte in Zusammenhang damit selbst Theorien und Prinzipien, wie Liederkunst aussehen sollte. Auch er sieht wie Nägeli eine neue Blüte des Kunstliedes kommen, da dies die einzige musikalische Gattung sei, „in der seit Beethoven ein wirklich bedeutender Fortschritt geschehen.“17. Doch er geht in seinen Forderungen nach einer Gleichberechtigung und damit nach einer Einheit der Künste in einem neuen Kunstwerk noch weiter als Nägeli. Es genügt ihm weder, dass die Klavierbeleitung die Singstimme nur umspielt, noch, dass sie - wie Goethe fordert – nur die Hauptempfindung des Gedichts wiedergibt. Er möchte, dass „sie [die Musik] jeder Bewegung des Gedichts nachfolgt [... und] den Sinn des Textes bis auf das einzelne Wort genau in der Musik“18 ausprägt. Er ist also der Meinung, dass auch einzelne emotionale Wechsel und Schattierungen des Gedichts in der Musik wiedergegeben werden müssen. Diese sind natürlich vom subjektiven Empfinden des Komponisten abhängig und dessen Interpretation des Textes. So gesteht Schumann auch diesem einen kreativen Anteil am Schaffungsprozess des Liedes zu, sodass das Lied als etwas Neues und Eigenständiges erscheint. Die Musik soll also den feineren, ästhetischen Wert des Gedichtes aufzeigen und den wahren Wert der Dichtung, der hinter den eigentlichen Worten liegt, deutlich machen. So lehnt es Schumann konsequent ab, strophische Gedichte, strophisch zu vertonen, da die emotionale Entwicklung eines Gedichts nicht nur mit einer einzelnen Melodie nachgezeichnet werden kann. Er geht noch weiter und vertritt die Ansicht, dass eben „die Singstimme allein nicht alles wirken, nicht alles wiedergeben kann; neben dem Ausdruck des Ganzen sollen auch die feineren Züge des Gedichts hervortreten [...]“19. Hier zeigt sich, dass Schumann nicht nur eine generelle Gleichstellung von Wort und Ton favorisiert, sondern auch die Begleitung gegenüber der Singstimme deutlich an Gewicht gewinnen lässt. Die Expressivität eines Liedes hängt nämlich vor allem, so Schumann, von einer ausdruckstarken, beweglichen Klavierbegleitung ab. Welche musikalischen und dichterischen Mittel im einzelnen dazu beitragen, das hohe Ziel eines höhere Kunstganzen aus Literatur und Musik zu schaffen, zu erreichen, soll nun im Folgenden versucht werden aufzuzeigen. 17 Robert Schumann, in: Schumann, R. (Hrsg.), Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig 1843, Bd. 19, S.34f. Im Folgenden zitiert als: „Schumann, NZfM“. 18 Schumann, NZfM, 1840, Bd. 13, S.118. 19 Schumann, NZfM, 1843, Bd. 18, S.120. 5 4. Der Liederkreis 4.1. Allgemeine Daten des Werkes Die Entstehung des Eichendorffschen Liederzyklus fällt in die Zeit der zermürbenden Auseinandersetzungen Schumanns mit Friedrich Wieck und der daraus resultierenden Schaffenskrise. Erst im Januar 1840 schöpft er neue künstlerische Kraft und er beginnt – nachdem er zunächst 23 reine Klavierwerke geschrieben hatte – Lieder zu komponieren. An seine Braut Clara schreibt er: „Ach Clara, was das für eine Seeligkeit ist für Gesang zu schreiben, die hatt’ ich lange entbehrt!“20 Damit zeigt er schon wie sehr er das romantische Programm der Gattungsverschmelzung, vielleicht unterbewusst, verinnerlicht hat. Er komponiert den Eichendorff-Liederzyklus im Mai 1840 innerhalb nur weniger Tage. Dieser spiegelt teilweise auffallend genau die äußeren Lebensumstände Robert Schumanns und seiner Braut wider und auch seine Ängste, Clara zu verlieren. Dabei ist auffällig, dass Schumann die Lieder Im Walde und Auf einer Burg zunächst an das Ende des Zyklus stellen wollte. Das Bild einer verfremdeten Hochzeit Im Walde erscheint vor dem kalten, hoffnungslosen Lied Auf einer Burg. Dabei ist anzunehmen, dass der versteinerte Ritter mit Friedrich Wieck gleichgesetzt werden kann und der Schlusssatz „Und die schöne Braut die weinet“ von der Hoffnungslosigkeit Schumanns zeugt, Clara doch nicht als Braut heimführen zu können Doch in der Endfassung bildet das euphorisch gestimmte Frühlingsnacht den Schluss. Als Grund für diese Veränderung unschwer zu erkennen, ist wohl die vom Gericht erteilte Heiratserlaubnis am ersten August 1840. Damit besitzen die Gefühle, aus welchen heraus der Zyklus zunächst entstand, kein Lebensrecht mehr, ebenso wie der Urzyklus. Deshalb ist der Eichendorffzyklus nicht als programmatische Folge, sondern vielmehr als eine Einheit romantischer Vielfältigkeit von Stimmungen und Erlebnissen zu sehen. Gemäß seiner theoretischen Ausführungen versucht Schumann auf mehreren Ebenen die Gedichttexte musikalisch zu interpretieren. Einerseits mit der Melodie der Singstimme, andererseits mit der Klavierbegleitung, die insbesondere in den Vor- und Nachspielen einen Kommentar zu den Geschehnissen liefert. Des Weiteren spielt die Tonartengebung bei Schumann eine wichtige Rolle, da Tonarten in langer Tradition der Musikgeschichte als symbolbeladen galten. So bedient sich Schumann ihrer oft um den generellen Charakter und die Stimmung des Gedichtes umzusetzen. 20 Dannenberg, P., Das kleine Schumann-Buch, Reinbek bei Hamburg 1983, S.74. 6 Im Folgenden soll nun der Versuch einer Interpretation - anhand ausgewählter Lieder, um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen - gemacht werden und gleichermaßen die Mittel, mit welchen Schumann die Intention der Eichendorffgedichte umgesetzt hat, herauszuarbeiten, ohne den Anspruch zu stellen, die Gesamtheit differenzierter Kunst, klanglicher Charakterisierung und Darstellung erfassen zu wollen. 4.2. Interpretation 4.2.1. Waldesgespräch Waldgespräch Es ist schon spät, es ist schon kalt, Was reit’st Du einsam durch den Wald? Der Wald ist lang, Du bist allein, Du schöne Braut! Ich führ dich heim! „Groß ist der Männer Trug und List, Vor Schmerz mein Herz gebrochen ist, Wohl irrt das Waldhorn her und hin, O flieh! Du weißt nicht wer ich bin.“ So reich geschmückt ist Roß und Weib, So wunderschön der junge Leib, Jetzt kenn ich Dich – Gott steh mir bei! Du bist die Hexe Loreley. „Du kennst mich wohl – von hohem Stein, Schaut still mein Schloß tief in den Rhein. Es ist schon spät, es ist schon kalt, Kommst nimmermehr aus diesem Wald!“21 Ursprünglich wird das Gedicht Waldgespräch in dem Roman Ahnung und Gegenwart (1811) von zwei Charakteren gesungen, die mit einer Jagdgesellschaft abends am Rheinufer lagern. Es wird also schon durch die äußeren Umstände Bezug auf den Loreleistoff genommen22. Dem Titel – Waldgespräch – folgend, nimmt das Gedicht die Form eines Zwiegesprächs an, wobei die erste und dritte Strophe von einem Mann gesprochen werden, die Zweite und Vierte von einer Frau. 21 Eichendorff, J., Sämtliche Werke des Freiherrn Joseph von Eichendorff. Historisch-Kritische Ausgabe, 1913/1923, Bd.3. Im Folgenden zitiert als: „Eichendorff, sämtliche Werke“. 22 Bernsmeier, H., Literaturwissen Joseph von Eichendorff, Stuttgart 2000, S.128. Im Folgenden zitiert als: „Bernsmeier, Literaturwissen“. 7 In der ersten Strophe ruft der Mann selbstsicher und siegesbewusst die Frau an, um Besitz von ihr zu ergreifen, „ohne sie überhaupt nur zu fragen“23; daraufhin erhält er eine Zurückweisung auf seine doch recht dreiste Forderung, wohl auch, da die Reisende schon zuvor schlechte Behandlung durch Männer erfahren musste und so gibt sie ihm den Rat zu fliehen (vgl. Strophe 2). Als er nun in der dritten Strophe in ihr die „Loreley“ erkennt und damit auch die Gefahr, in der er schwebt, dämonisiert er sie sofort als „Hexe“ (V12). 24 In der vierten Strophe bestätigt sie seine Vermutung und verdeutlicht ihm seine nunmehr auswegslose Situation: „Kommst nimmermehr aus diesem Wald!“(V16). Das Gedicht ist in volksliedhaften Strophen abgefasst, mit streng durchgehaltenen vierhebigen Jamben, Paarreimen und ausnahmslos männlichen Kadenzen. Dieses formale Korsett spiegelt die Starrheit des Verzaubertseins und auch die auswegslose Situation des Sängers wider. Auch das „Waldhorn“ (V7) symbolisiert in diesem besonderen Kontext den durch den Wald irrenden Menschen. Dem Wald, als Ort für das Gespräch, kommt ebenfalls symbolische Bedeutung zu. In der Romantik versinnbildlicht der Wald den Ursprung des Mystischen und ist gleichzeitig Symbol der „verführerischen heidnischen Gottheiten […] die den falschen Weg weisen“25, in diesem Fall verkörpert durch die „Hexe Loreley“(V12). Der Mann ist geblendet von Schönheit und Reichtum der Lorelei, was durch die ausdrucksstarken, bildreichen Adjektive wie „reich geschmückt“ (V9) und „so wunderschön“ (V10) veranschaulicht wird, welche durch Hyperbation und Wiederholung am Versanfang noch betont werden. Dieses Gedicht vertont Schumann in E-Dur. In diesem Fall steht E-Dur für „glänzende Naturbilder“26 und versinnbildlicht schon so den Wald als Rahmen des Geschehens. Nach jeder Strophe kehrt die Melodie zu dieser Ausgangstonart zurück. Dieses Gefangen-Sein in der Tonart steht somit auch als Symbol für das Gefangen-Sein des Sängers im Zauberwald.27 Im viertaktigen Klaviervorspiel wird eine Melodie vorgestellt, deren Hornquinten im Bass (EH) symbolträchtig für den Zauberwald stehen. In Takt fünf setzt nun die Singstimme mit dem männlichen Part ein, während die Melodie des Klaviervorspiels weiterläuft. Wie sehr sich der Mann in der Rolle des der Frau Überlegenen sieht (V2: „was reit’st Du einsam durch den Wald?“) wird zusätzlich durch die chromatisch aufsteigende Modulation nach dis-moll erhellt (Takt 10f). Das Siegesbewusstsein des 23 Bernsmeier, Literaturwissen, S.125. Bernsmeier, Literaturwissen, S.125. 25 Bernsmeier, Literaturwissen, S.125. 26 Knaus, H., Musiksprache und Werkstruktur in Robert Schumanns „Liederkreis“, München/Salzburg, 1974, S.32. Im Folgenden zitiert als: „Knaus, Liederkreis“. 27 Vgl. Knaus, Liederkreis, S.32. 24 8 Mannes, die schöne Frau heimzuführen, wird durch den „Paukenwirbel des Basstrillers“28 (Takt 13) der Klavierunterstimme unterstrichen und in Takt 14 durch den markanten Rhythmus, unisono in Klavier und Singstimme, noch verstärkt. Die zweite Strophe leitet Schumann in einem fremd wirkenden C-Dur ein, das wie seine Sängerin nicht von dieser Welt zu sein scheint. Die gebrochenen Akkorde, welche die Melodie der Lorelei begleiten, erinnern an Harfenklänge und bilden, da piano gespielt, einen weiteren Kontrast zur ersten Strophe. Das gebrochene Herz der Lorelei wird durch die Viertelpause in Takt 21 und den verminderten Septakkord auf „Herz“ (V6) kongenial musikalisch umgesetzt. In Takt 24 ändert sich nun der überirdische Charakter der Strophe, denn statt der „Harfenbegleitung“ wird durch einen chromatischen Abstieg in der Klavierstimme ein Spannungsaufbau hervorgerufen. Bedrohlich wird so die Gefahr, die von der Hexe ausgeht, gleichzeitig aber auch das schmerzliche in sich Gefangensein des Zauberwesens, dargestellt. Dem Hin- und Herirren des „Waldhorns“ (V 7) korrespondieren Oktavsprünge, dir mit Achtel- Pausen durchsetzt sind. Die dritte Strophe steht erneut in E-Dur. Musikalisch wird eine beinahe identische Anfangssituation skizziert, unterstrichen durch die gleiche Klavierbegleitung, bis der Sänger in Takt 40 voll Schrecken die „Loreley“ erkennt. Nachgezeichnet wird dieser Schreck durch das unvermittelt einsetzende Forte in allen Stimmen, sowie der sprunghafte, plötzliche Tonartenwechsel nach G-Dur. Als Überleitung zur vierten Strophe verwendet Schumann erneut eine harfenartige Akkordbegleitung. Die grelle absteigende Chromatik stellt deutlich den Sieg der Hexe dar. Die in Takt 55 in extremer Stimmlage einsetzenden Verwünschungen der Hexe werden noch verstärkt durch hämmernde Akkordrepetitionen in der Klavierstimme und besonders in Takt 59 durch Akzente. Der markante punktierte Rhythmus wird von der Klavierstimme in Takt 61 sogar noch übernommen. Die eindringliche dreimalige Wiederholung „nimmermehr“ (T 60-63) veranschaulicht die Endgültigkeit des Schicksals des Sängers. Das Klaviernachspiel greift erneut das Thema des Vorspiels in E-Dur auf. Allerdings sind die Klangfolgen des Vorspiels echoartig miteinander verwoben und dem Schaurigen durch das beruhigende Ritardando entzogen29. 28 29 Knaus, Liederkreis, S. 33. Vgl. Knaus, Liederkreis, S.39. 9 4.2.2. Mondnacht Mondnacht Es war, als hätt’ der Himmel Die Erde still geküßt, Dass sie im Blütenschimmer von ihm nur träumen müßt’. Die Luft ging durch die Felder, Die Aehren wogten sacht, Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte Weit ihre Flügel aus, Flog durch die stillen Lande, Als flöge sie nach Haus.30 Mondnacht, der Inbegriff romantischer Lyrik, wurde zum ersten Mal 1837 in der Sammlung Geistliche Lieder veröffentlicht31. Der eigentliche Inhalt ist recht schnell zusammengefasst: die beiden ersten Strophen beschreiben eine Frühlings- oder Sommernacht, während in der dritten Strophe die Seele des lyrischen Ichs zu Gott zurückkehrt. Doch bei näherer Betrachtung schuf Eichendorff in dieser Einfachheit versteckt eines der romantischsten Gedichte überhaupt. Bei diesem Gedicht ist die räumliche Struktur äußerst wichtig. Es kommt zu einer Entgrenzung der in den drei Strophen angesprochenen Räume Himmel (erste Strophe), Luft (zweite Strophe) und Erde (dritte Strophe), die dadurch im Ganzen eine Einheit bilden. In der ersten Strophe kommt es zu einer vertikalen Bewegung des Himmels hin zur Erde: „Es war als hätt der Himmel die Erde still geküßt“(V1/2). Auch die abwechselnd männlichen und weiblichen Kadenzen scheinen die hier dargestellte Berührung von Himmel und Erde noch zu unterstreichen. Die geradezu überirdische Schönheit dieses Augenblicks wird durch den Neologismus „Blütenschimmer“ (V3) als Verbindung von Irdischem („Blüten“) und Überirdischem („Schimmer“) noch verstärkt. So stellt der Autor hier, in einer einzigen großen Metapher, den Horizont dar. In der nächsten Strophe wird die horizontale Bewegung der Luft (vgl. V5: „Die Luft ging durch die Felder“) beschrieben, die ebenfalls eine Verbindung von Himmel und Erde darstellt. Die bildhaft Sprache wie zum Beispiel die Personifizierung der Luft („Die Luft ging“ V5) oder auch der Neologismus „sternklar“ (V8) betonen, dass die dargestellte Situation der Welt 30 31 Eichendorff, Sämtliche Werke, Bd.1,1. Vgl. Knaus, Liederkreis, S.48. 10 der Gefühle angehört, und ihr Sinn nicht mit Ratio erfasst werden kann. In der zweiten Strophe verwendet Eichendorff auch viele idyllischen Bilder wie das Rauschen der Wälder (vgl. V7) oder die wogenden Ähren (vgl. V6), die den formalen volksliedhaften Aufbau, drei Strophen à vier Verse mit regelmäßigem dreihebigem Jambus, noch unterstreichen. In der letzten Strophe kommt zum ersten Mal, zumindest indirekt, das lyrische Ich vor (vgl. V9: „meine Seele“). Hier wird durch die aufsteigende menschliche Seele eine vertikale Bewegung nach oben beschrieben, sodass die räumliche Struktur im Gesamten betrachtet einen Rahmen bildet: die Bewegung des Himmels nach unten, die horizontale Bewegung der Luft und die aufsteigende Bewegung der Seele. Dieser Rahmen scheint die Einheit der Welt zu symbolisieren, die in der dritten Strophe noch näher beschrieben wird. Durch die Annäherung Himmel und Seele zeigt sich die Eingebundensein des Menschen in die göttliche Natur. Diese Rahmenbildung findet sich auch in der Sprache wieder. Durch die typisch romantische „Alsob“-Konstruktion in Verbindung mit dem Konjunktiv „als hätt’“(V1) und „müßt’“(V4) wird nochmals die zauberhafte Irrealität der Szene betont. In der zweiten Strophe wird durchgehend der Indikativ verwendet, während der letzte Vers (vgl. V12: „als flöge“) erneut im Konjunktiv steht. Dieser bettet somit das Gedicht auch sprachlich in einen irrealen Rahmen ein. Der letzte Vers dautet auf die für manche Romantiker typische tiefe Religiosität hin. Durch die letzten Worte „nach Haus“ (V12) kommt vielleicht auch eine gewisse Todessehnsucht des lyrischen Ichs zum Ausdruck und somit auch die romantische Vorstellung, im Tode eine ewige Heimat bei Gott zu finden. So kann der Mensch nur durch eine tiefe Hinwendung zum Glauben und zu Gott erlöst werden. Als Tonartensymbol für überirdische Naturerscheinungen wählt Schumann erneut die Tonart E-Dur. Das Klaviervorspiel verwirklicht auf großartige Weise die Raumgestaltung des Gedichtes. In dem Schumann den tiefsten Ton H und den höchsten Ton Cis3 direkt nebeneinander stellt, entsteht der Eindruck zweier weit auseinander liegender Pole, wie Himmel und Erde. Wie im Gedicht erfolgt nun eine Annäherung. Die beiden entfernten Tonbereiche bewegen sich durch den Aufstieg Basslinie und die absinkende Oberstimme, ähnlich der im Gedicht beschriebenen Begegnung zwischen Himmel und Erde, auf einander zu, bis sie sich in T6 im Sekundenintervall „aneinanderschmiegen“32. Da Schumann das Stück mit der Dominante beginnen lässt - die Tonika wird erst in Takt zehn festgelegt - scheint die Musik in der Schwebe zu bleiben. Sie zeichnet somit das Unwirkliche und Unbestimmte des Textes auf das Genaueste nach. Die in Takt fünf einsetzenden pochenden Sechzehntel32 Vgl. Gerstmeier, Gerstmeier, A., Göllner, T., (Hrsg.), Die Lieder Schumanns Zur Musik des frühen 19. Jahrhunderts, Tutzing 1982, S.24. Im Folgenden zitiert als: „Gerstmeier, Lieder.“ 11 Repetitionen charakterisieren die lebendige Nachtlandschaft, wobei speziell die Sekundenketten das Flimmern des Mondes umzusetzen scheinen. In Takt sieben setzt nun die Singstimme ein, wobei sie ihre dreitaktigen Phrasen immer auftaktig beginnt und so die regelmäßigen Volksliedstrophen des Gedichtes zum Ausdruck bringt. Die Sekund H-Cis in der Klavierstimme verkörpert das Verzauberte, Flimmernde, Unwirklich-Traumhafte der sommerlichen Mondnacht und entspricht wohl dem sprachlichen Konjunktiv „es war als hätt’….“ (V1). Die hohe Lage der rechten Hand scheint den Himmel zu verkörpern, wobei die tiefe Basslinie der linken Hand die Erde versinnbildlicht. In Takt sieben bis neun zeichnet die Melodiekurve der Singstimme die Wölbung des sich zur Erde neigenden Himmels nach, die sich nun ihrerseits in einer nach obengerichteten Bewegung auf den Himmel zu bewegt (T12/13). Die beiden begegnen sich in der Mitte der Oktave von E-Dur, auf der Dominante H, die so den Berührungspunkt zwischen Himmel und Erde, also den Horizont, zu symbolisieren scheint33. Nach einem kurzen Klavierzwischenspiel, in dem das Thema des Klaviervorspiels aufgegriffen wird, folgt die zweite Strophe, die relativ genau dem Muster der ersten folgt. Zweite und dritte Strophe verbindet jedoch kein Zwischenspiel, sodass die dritte Strophe als Coda der zweiten Strophe erscheint. Ab Takt 43 dynamisiert sich das Geschehen zusehends, vor allem durch die Übernahme der pochenden Sechzehntelbegleitung in der Klavierunterstimme. So ergreift die Erregtheit der Natur nun auch das lyrische Ich, das jetzt zum ersten Mal im Text (vgl. V3: „meine Seele“) auftaucht. Eine besonders zauberhafte musikalische Umsetzung gelingt Schumann auch bei dem Bild der in den Himmel fliegenden Seele. Im Klavierpart in Takt 47 greift er auf dem Wort „spannte“ das Thema aus Takt eins wieder auf, sodass der Eindruck entsteht, die Seele befinde sich nun tatsächlich im Himmel. Erst in Takt 53 bei den Worten „nach Haus“ sinkt die Singstimme auf den Grundton ab und auch die Klavierbegleitung beruhigt sich nach und nach. Im Nachspiel greift diese die ruhige Basslinie des Anfangs auf und symbolisiert so das endgültige Ruhe-finden des lyrischen Ichs. 33 Absatz und Grafik vgl. Gerstmeier, Lieder, 1982, S.27. 12 4.2.3. Zwielicht Zwielicht Dämmrung will die Flügel spreiten, Schaurig rühren sich die Bäume, Wolken zieh’n wie schwere Träume – Was will dieses Grau’n bedeuten? Hast ein Reh du, lieb vor andern, Laß es nicht alleine grasen, Jäger zieh’n im Wald und blasen, Stimmen hin und wieder wandern. Hast du einen Freund hienieden, Trau ihm nicht zu dieser Stunde, Freundlich wohl mit Aug’ und Munde, Sinnt er Krieg im tück’schen Frieden. Was heute müde gehet unter, Hebt sich morgen neugeboren. Manches geht in Nacht verloren – Hüte dich, bleib’ wach und munter!34 Wie das Gedicht Waldgespräch stammt auch Zwielicht aus Eichendorffs Roman Ahnung und Gegenwart.35 In der ersten Strophe wird eine düstere, unheilschwangere Atmosphäre geschaffen: Das lyrische Ich empfindet die beschriebene Natur als Bedrohung. Als korrespondierende Landschaft gesehen, spiegelt die Naturbeschreibung die beklemmende Ungewissheit des lyrischen Ichs wider, die auch am letzten Vers (V4) besonders deutlich wird: „Was soll dieses Grau’n bedeuten?“ Der Vergleich der Wolken mit „schweren Träumen“ (V3) verstärkt noch den Eindruck dunkler Ahnung. Der unheimliche Eindruck, den die Strophe beim Leser hinterlässt, wird durch die Personifikation der „Bäume“ (V2) und der „Dämmrung“ (V1) hervorgerufen, sowie die Verwendung negativer Adjektive (vgl. V2: „schaurig“). Die folgenden Strophen lassen erahnen, woraus die Bedrohung bestehen könnte. In der zweiten Strophe warnt das lyrische Ich davor, die Geliebte, dargestellt durch eine chiffrierte Metapher (vgl. V5: „Reh“), allein zu lassen, da andere „Jäger“ (V7) sie verführen könnten36. Die dritte Strophe zeigt, dass im Zwielicht selbst guten Freunden nicht mehr zu trauen ist. Scharf hervorgehoben wird das durch die antithetische Gegenüberstellung von „Freund“ (V9) 34 Eichendorff, Sämtliche Werke, Bd. 1,1. Nach Knaus, Liederkreis, S.77 36 Vgl. Borries, E.&E., Deutsche Literarturgeschichte, Romantik, München 1997, Bd.5. 1997, S.333. Im Folgenden zitiert als: „Borries, Literaturgeschichte.“. 35 13 und „Trau ihm nicht“ (V10) sowie „freundlich“ (11) und „Krieg im tück’schen Frieden“ (V12). Möchte man dieser Strophe einen historischen Bezug beilegen, so zeigt sich wohl die unsichere politische Situation in Deutschland vor den Befreiungskriegen37 als naheliegend. Die vierte Strophe erscheint zunächst hoffnungsvoll, da sie in den ersten beiden Versen auf den zuverlässigen Wechsel von Tag und Nacht, und damit auf das Bestehen der großen, göttlichen Ordnung trotz ungewisser, schwerer Zeiten, hinweist. Doch dieser Trost wird abgeschwächt durch Vers 15: „Manches geht in Nacht verloren“. Die Angst, Liebe und Freundschaft könnten untergehen, dafür aber andere „Grau’n“ (V4) überleben. Deshalb spricht das lyrische Ich eine Warnung aus, da nur vergrößerte Aufmerksamkeit diese dunkle Situation abwenden kann: „Hüte dich, bleib wach und munter!“ (V16) Dieses Gedicht vertont Schumann in e-moll, zu Recht, wenn man den „tragischen Ausdruckscharakter“38 dieser Tonart bedenkt. Das siebentaktige Klaviervorspiel versetzt den Zuhörer noch vor dem Einsetzten der Singstimme in die düstere, unheilvolle Atmosphäre des Gedichts. Es beginnt auftaktig und ist mit vielen Synkopen durchsetzt. Zusätzlich setzt zu Beginn des zweiten Taktes eine zweite Stimme ein. Die entstandene Polyphonie scheint den hin und her wandernden Stimmen zu entsprechen. Dies alles führt zu verunklarten tonalen und metrischen Verhältnissen und spiegelt so den Titel des Gedichts wider: „Zwielicht“ 39 Hinzu kommt als prägendes Intervall der Tritonus, aufgrund seiner scharfen Dissonanz oftmals als diabolus in musica bezeichnet, der dem Gedicht eine noch beklemmendere Note verleiht. Die so geschaffene Vielschichtigkeit der Musik veranschaulicht das unklar Geheimnisvolle des Textes. In Takt elf spiegelt sich das Regen der Bäume in dem Melisma wider, wobei der Eindruck des Schaurigen durch den Spannungsklang der entstehenden Sekundendissonanz zwischen Singund Klavierstimme noch unterstrichen wird. Die anderen düsteren Schlagworte wie „Dämmrung“ (V1), „Wolken“ (V3), „schwere Träume“ (V3) realisiert Schumann als analoges Geschehen im Klavierpart, indem er Melodie und Struktur des Vorspiels während der gesamten ersten Strophe als Kontrapunkt beibehält. Es werden also keine sprachlichen Einzelmomente dargestellt, vielmehr wird der generelle Gedichtinhalt treffend charakterisiert. Eine Änderung dieser musikalischen Umsetzung erfolgt erst in Takt 14, in welchem die rezitative Stimmführung die reflexive Frage „Was will dieses Grau’n bedeuten?“ (V4) des lyrischen Ichs aus dem zwielichten Dämmerungszustand heraushebt40. 37 Vgl. Borries, Literaturgeschichte, S.334. Vgl. Knaus, Liederkreis, S.80. 39 Vgl. Gerstmeier, Lieder, S.74f. 40 Vgl. Knaus, Liederkreis, S.77. 38 14 Durch die kontrapunktische Stimmenverflechtung ab Takt 24 wird das trügerische, verwirrende Geschehen der dritten Strophe nachgezeichnet: Klavier- und Singstimme werden zahnradartig so gegeneinander verschoben, dass dissonante Sept- und Nonenklänge entstehen. Dadurch wird sehr tonmalerisch die Falschheit des Freundes dargestellt.41 In der vierten Strophe ähnelt die Singstimme zwar sehr den vorausgegangenen Strophen, aber die Klavierstimme zeigt ein völlig anderes Verhalten: Kompakte Akkordgebilde schaffen gemäß der Intention des Textes, dass die göttliche Ordnung bestehen bleibt, klare musikalische Verhältnisse. Dennoch hat die sentenzenhafte Warnung am Schluss „Hüte dich, bleib wach und munter!“ (V16) durch einen „Sprung in die Tiefe“42 einen geradezu „paranoiden Affekt und zeigt deutlich die…nicht hoffnungsvoll vertrauende Persönlichkeit des Komponisten, dem das Gedicht eben nicht anders interpretierbar war.“43 5. Resümee Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Schumann die Verschmelzung von Gedicht und Musik auf mehreren Ebenen in seinen Liedern verwirklicht. Zuerst zu nennen wäre hier die Melodie, die im Liederkreis fast ausschließlich der Singstimme vorbehalten ist. Dadurch, dass in der Melodie Wort und Ton am engsten miteinander verbunden sind, erscheint die Verschmelzung zu einem neuen Kunstwerk an dieser Stelle besonders plausibel. Die Melodie als musikalisch realisierte Interpretation des Textes nimmt am unmittelbarsten Bezug auf diesen, wirkt aber auch rückbezüglich auf das Textverständnis und die Textintention. Damit stellt sie eine erste Erweiterung des Gedichts dar.44 „Die Singstimme allein kann allerdings nicht alles wirken; neben dem Ausdruck des Ganzen sollen auch die feineren Züge des Gedichts betont werden“45 schreibt Schumann und in diesem Sinne wird der Instrumentalpart ein wichtiges Mittel „um den Sinn des Textes bis auf das einzelne Wort genau in der Musik nachzuprägen“46. Eine Funktion der Klavierbegleitung ist es, die Stimmung des Gedichtinhalts musikalisch zu verwirklichen. So wird sie zum gleichwertigen Partner der Singstimme. Wie aus diesen Zitaten ersichtlich, soll der 41 Vgl. Gerstmeier, Lieder, S.77. Knaus, Liederkreis, S.82. 43 Knaus, Liederkreis, S.82. 44 Vgl. Busse, E., Die Eichendorff-Rezeption im Kunstlied. Versuch einer Typologie anhand von Kompositionen Schumanns, Wolfs und Pfitzners, Würzburg 1975, S.52. Im Folgenden zitiert als: „Busse, Kunstlied.“ 45 Schumann, NZfM, 1843, Bd. 18, S.120. 46 Schumann, NZM, 1842, Bd.16, S.207. 42 15 Instrumentalpart als „Symbolträger“47 für das Gedicht fungieren. Deutlich erkennbar wird dies im Vorspiel zu Mondnacht, in welchem die räumliche Struktur des Gedichts musikalisch beschrieben wird. Betrachtet man den Klavierpart als Träger der Stimmung und Symbolik, die Melodie als persönliche Interpretation des Gedichts durch den Komponisten, so wird auch die Funktion des stellenweise eingesetzten Unisono zwischen Singstimme und Begleitung klar. Es ist nichts anderes als eindringlichste Darstellung intensiver Emotionen.48 Wenn man die Begleitung als Träger von Symbolik und Stimmung sieht, so wird auch die bedeutende Funktion der Vor- und Nachspiele deutlich. Beispielsweise wird im Waldesgespräch oft die Melodie der Singstimme zitiert. Somit wird Schumanns romantische Einstellung zur Musik fühlbar. Dort wo die Sprache das emotionale Erleben des Einzelnen nicht mehr darzustellen vermag, tritt die reine Musik an ihre Stelle. Sie drückt das nicht mehr mit rationalen Worten Greifbare aus, ist aber dennoch nur allein durch die Worte definiert, zieht aus ihnen allein Dasein und Form.49 Auf Schumann hat die Eichendorffsche Lyrik, die erst diese vielfältigen Stimmungen und Emotionen aus der kaum greifbaren Welt unseres Innersten hervorzaubert, nachhaltig gewirkt. Er verstand es wie kein anderer, diesen Inbegriff romantischen Gefühlsausdrucks aus seiner sprachlichen Begrifflichkeit zu befreien und diese Welt der Seele in seiner Musik zur Darstellung zu bringen. Die glänzenden Naturbilder der Mondnacht in flimmernden Sekundenketten, die Hornquinten im vollen Symbolgehalt des hin- und herirrenden Waldhorns – dies alles erfasst lautmalerisch und intuitiv den ganzen romantischen Charakter der Eichendorffgedichte. Deshalb zum Abschluss noch ein kleines Zitat von Eichendorff selbst, das zu erkennen gibt, dass auch er das höhere Kunstganze, welches diese Lieder als romantisches Kleinod darstellen, erkannt hat: „Schumann hat meinen Gedichten erst Leben gegeben.“50 47 Busse, Kunstlied, S.53. Vgl. Busse, Kunstlied, S.53. 49 Vgl. Busse, Kunstlied, S.53. 50 Borries, Literaturgeschichte, S.336. 48 16 6. Quellen- und Literaturverzeichnis Quellenverzeichnis Notentext: Köhler, H.J., (Hrsg.), Robert Schumann, Liederkreis nach Gedichten von Joseph von Eichendorff op. 39 für eine Singstimme mit Klavierbegleitung, Frankfurt am Main, Verlag Edition C.F. Peters. Gedichttexte: Eichendorff, Joseph von, Sämtliche Werke des Freiherrn Joseph von Eichendorff. HistorischKritische Ausgabe, 1913/1923, Bd.1,1/ Bd.3. Literaturverzeichnis Bernsmeier, Helmut, Literaturwissen Joseph von Eichendorff, Stuttgart 2000. Borries, Erika u. Ernst von, Deutsche Literarturgeschichte, Romantik, München 1997, Bd.5. Busse, Eckart, Die Eichendorff-Rezeption im Kunstlied. Versuch einer Typologie anhand von Kompositionen Schumanns, Wolfs und Pfitzners, Würzburg 1975. Dannenberg, Peter, Das kleine Schumann-Buch, Reinbek bei Hamburg 1983. Gerstmeier, August u. Göllner, Theodor (Hgg.), Die Lieder Schumanns – Zur Musik des frühen 19. Jahrhunderts, Tutzing 1982. Grenzmann, Ludger, Romantik, in: Bark, Joachim u. Steinbach, Dietrich (Hgg.), Geschichte der deutschen Literatur, Leipzig 2002. Hoffmann, E.T.A., Kreisleriana, in: ders., Fantasiestücke in Callots Manier, Poetische Werke in sechs Bänden, Berlin 1963, Bd.1. Knaus, Herwig, Musiksprache und Werkstruktur in Robert Schumanns „Liederkreis“, München – Salzburg, 1974. 17 Nägeli, Hans Georg, Die Liederkunst, in: Allgemeine Musikalische Zeitung, Leipzig 1817, Nr.45. Novalis, Das theoretische Werk, in: Schulz, G. (Hrsg.), Novalis Werke, München 1969. Platinga, L. Theorie und Praxis bei der Liedkomposition bei Robert Schumann, in: Scher, Steven Paul (Hrsg.), Literatur und Musik. Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes, Berlin 1984, S. 117-137. Schmierer, Elisabeth, Geschichte des Liedes, Laaber 2007. Schumann, Robert. (Hrsg.), Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig 1840-1843, Bd. 13, 16, 18. Uerlings, Herbert (Hrsg.), Theorie der Romantik, Stuttgart 2000. 18