Inhalt - Sexuologie

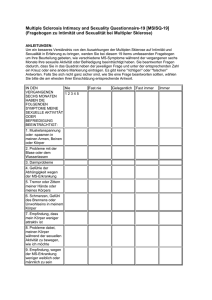

Werbung