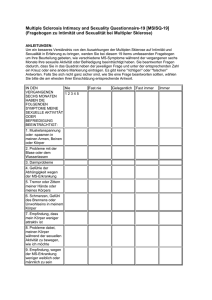

Sexualmedizinische Aspekte in Rehabili- tations- und

Werbung