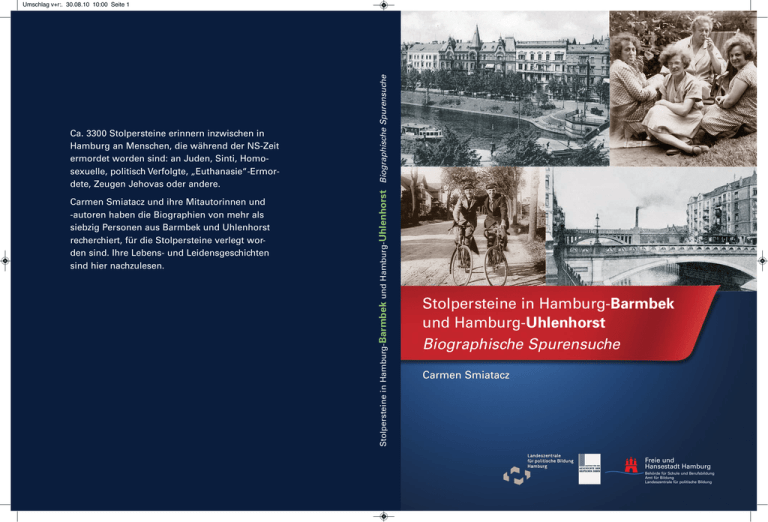

Stolpersteine in Hamburg-Barmbek und Hamburg

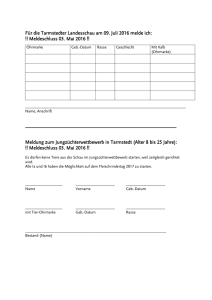

Werbung