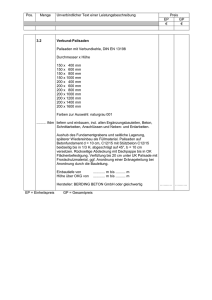

Vorzüge nachhaltigen Bauens mit Beton

Werbung