lexikon - Veterans Scaffold

Werbung

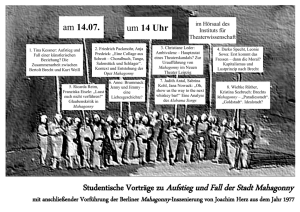

BRECHT LEXIKON Herausgegeben von Ana Kugli und Michael Opitz Bertolt Brecht, geb. 10. Februar 1898 in Augsburg; gest. 14. August 1956 in Berlin BRECHT LEXIKON Herausgegeben von Ana Kugli und Michael Opitz Verlag J. B. Metzler Stuttgart · Weimar Inhalt Vorwort VII Verzeichnis der Autorinnen und Autoren IX Siglenliste IX Artikel von A bis Z 1 Chronik von Leben und Werk 274 Zitierte Literatur 278 Auswahlbibliographie 287 Bildquellen 289 Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. ISBN 978-3-476-02091-8 ISBN 978-3-476-00123-8 (eBook) DOI 10.1007/978-3-476-00123-8 © 2006 Springer-Verlag GmbH Deutschland Ursprünlich erschienen bei J. B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 2006 www.metzlerverlag.de [email protected] Vorwort Bertolt Brecht hat 1928 durch Die Dreigroschenoper Weltruhm erlangt und mit der Inszenierung seines Stückes Mutter Courage und ihre Kinder 1949 im zerstörten Berlin Theatergeschichte geschrieben. Aber ihm blieb nach seiner Rückkehr aus dem Exil 1948 nicht mehr viel Zeit, seine Vorstellungen eines dialektischen Theaters durch Inszenierungen auf der Bühne des Berliner Ensembles zu veranschaulichen, und zunehmend skeptischer verfolgte er bis zu seinem Tod 1956 auch die gesellschaftliche Entwicklung in der DDR, wovon die Buckower Elegien zeugen. Die Konturen seines Lebens und Werks zeichnen in diesem Lexikon, das 350 Stichwörter enthält, nahezu 40 meist jüngere Literaturwissenschaftler/innen nach. Das Gesamtwerk des Autors vermag es nicht zu dokumentieren, aber es stellt die Theaterstücke, Gedichte und Gedichtsammlungen, die Romane, Erzählungen und Journale ebenso vor wie die Drehbücher und die theoretischen Schriften. Studierenden und Lernenden wie auch Lehrenden vermittelt das Lexikon, das auch Interpretationen anbietet, wichtige und weiterführende Anregungen. Gleichzeitig wäre es der Wunsch der Herausgeberin und des Herausgebers, dass man durch die Lektüre einzelner Einträge angeregt wird, weiterzublättern und Entdeckungen zu machen. Denn nicht nur das Werk des Schriftstellers wird in diesem Buch dargestellt, sondern auch Brechts Lebensstationen, sein Familien-, Freundes- und Fördererkreis, und seine Lebensgewohnheiten werden nachgezeichnet, seine Zusammenarbeit vor allem mit Musikern (Paul Dessau, Hanns Eisler, Kurt Weill u. a.), Schauspielern (Helene Weigel, Ernst Busch, Charles Laughton, Theo Lingen u. a.) und Regisseuren aufgezeigt. Brecht war im Laufe seines Lebens fünf verschiedenen Regierungsformen ausgesetzt. Das Wort hat er keiner von ihnen geredet. Zu sehr hat der Lernende die Notwendigkeit des Zweifelns propagiert und sich so vorschnellen politischen Vereinnahmungsversuchen widersetzt. In diesem Zusammenhang scheint es angebracht, mit Nachdruck an den Brief zu erinnern, den Brecht an den Freund und Verleger Peter Suhrkamp kurz nach dem Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 schrieb. Er liest sich wie ein politisches Credo ersten Ran- ges angesichts eines die Gemüter aufwühlenden politischen Ereignisses, wie ein umfassender Erklärungsversuch seiner künstlerischen Arbeit inmitten des überwunden geglaubten Alten (dem Faschismus) und des noch nicht sichtbaren Neuen, dem Sozialismus: »Lieber Suhrkamp, machen wir uns nichts vor: Nicht nur im Westen, auch hier im Osten Deutschlands sind ›die Kräfte‹ wieder am Werk. Ich habe an diesem tragischen 17. Juni beobachtet, wie der Bürgersteig auf die Straße das ›Deutschlandlied‹ warf und die Arbeiter es mit der ›Internationale‹ niederstimmten. Aber sie kamen, verwirrt und hilflos, nicht durch damit.« (GBA 30, 184) »Der 17. Juni hat die ganze Existenz verfremdet«, hielt Brecht im Journal fest (GBA 27, 346). Sein Werk ist nach seinem Tod millionenfach verbreitet und gelesen worden. Mit seinen Liedern und Gesängen war er populär wie kein zweiter deutscher Autor des 20. Jahrhunderts. Dass sein Werk zum selbstverständlichen Bildungskanon gehört, steht außer Frage. Ob er deshalb schon ein Klassiker sein muss, gleichrangig neben Lessing, Goethe, Schiller, Büchner, bleibt – mit ungewissem Ausgang – zu erörtern. Zumindest in einem Punkt kommt ihm unabweisbare Aktualität zu. Der Friedensappell des englischen Dramatikerkollegen Harold Pinter anlässlich der Verleihung des Nobelpreises für Literatur im Oktober 2005 unter dem Titel Kunst, Wahrheit und Politik, ist, darin vergleichbar mit dem gegenwärtigen Aktionsradius des Brechtschen Werks, von der breiten Öffentlichkeit unbeachtet geblieben, mit peinlich berührtem Schweigen übergangen oder in ihrer Tragweite einfach nicht begriffen. Die Bilder gleichen sich – ein halbes Jahrhundert später – auf erschreckende Weise: 1952 äußerte der Warner Brecht angesichts der amerikanischen Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki in einer Grußadresse an den Wiener Kongress der Völker für den Frieden: »Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die Beschreibungen, die der New Yorker von den Greueln der Atombombe erhielt, schreckten ihn anscheinend nur wenig. Der Hamburger ist umringt von Ruinen, und doch zögert VIII er, die Hand gegen einen neuen Krieg zu erheben. Die weltweiten Schrecken der vierziger Jahre scheinen vergessen. Der Regen von gestern macht uns nicht naß, sagen viele.« (GBA 23, 215) Gewiss wäre dies ein Grund, sich Brecht erneut zu vergegenwärtigen, es gibt unzählige andere (Ästhetik des Widerspruchs, Bilddialektik (vgl. u. a. Liturgie vom Hauch), Offenheit des Werks), sich mit diesem Lexikon zu beschäftigen. Das Lexikon war eine Idee von Bernd Lutz. Es wäre nicht zustande gekommen, wenn Sabine Matthes nicht immer wieder freundlich, aber dennoch mit Nachdruck über die Einhaltung von Terminen gewacht hätte. Ihnen beiden und dem Metzler Verlag sind wir für die stets kollegiale und verständnisvolle Zusammenarbeit zu Dank verpflichtet. Ganz besonders soll den Mitarbeitern des Bertolt-Brecht-Archivs und seinem Leiter Erdmut Wizisla gedankt werden, der in der konzeptionellen Phase wichtige Hinweise für die Erarbeitung des Lexikons gab. Schließlich soll ausdrücklich die aufopferungsvolle Arbeit von Helgrid Streidt, Bibliothekarin des Brecht-Archivs, gelobt werden. Die Hinweise, die sie dem Herausgeber und Mitarbeiter/innen gab, gingen vielfach über das Selbstverständliche hinaus und waren äußerst hilfreich. Vorwort Die Herausgeberin Ana Kugli, geb. 1975, Studium der Literaturwissenschaft, Neueren und Neuesten Geschichte und Soziologie an der Universität Karlsruhe. Von 1998 bis 2003 freie Mitarbeiterin an der Arbeitsstelle Bertolt Brecht, Karlsruhe. 2004 Promotion über das Verhältnis der Geschlechter im Werk Bertolt Brechts. Veröffentlichungen zum Werk Brechts und Heinar Kipphardts. Seit 2004 wissenschaftliche Autorin und freie Journalistin. Der Herausgeber Michael Opitz, geb. 1953, Promotion über Walter Benjamin 1983, danach wissenschaftlicher Assistent am Germanistischen Institut der HumboldtUniversität zu Berlin. Zahlreiche Buch- und Aufsatzpublikationen zu Walter Benjamin, Thomas Bernhard, Franz Hessel und zur neueren deutschen Literatur. Lebt heute als freier Publizist in Berlin. Im Januar 2006 Ana Kugli / Michael Opitz Verzeichnis der Autorinnen und Autoren KA MA KAA GB SB CB MB PD WD MD AE DE AF LH JH SI RJ EK SK RK Katrin Arnold Michael Arnold Karolina Artemova Gesine Bey Stephen Brockmann Christine Bühler Maria Büttner Peter Deeg Walter Delabar Michael Duchardt Anna Elsner Dominik Erdmann Anya Feddersen Lotta Heinz Jürgen Hillesheim Sabine Immken Roland Jost Eva Kaufmann Sebastian Kirsch Romina Kirstein AK K-DK DK SL JL BL MM HPN EN MO CO-W SP SPN JP PS US PSH AT RW Ana Kugli Klaus-Dieter Krabiel Denise Kratzmeier Sonja Lawin Joachim Lucchesi Bernd Lutz Mirjam Meuser Hans Peter Neureuter Esbjörn Nyström Michael Opitz Carola Opitz-Wiemers Steve Peukert Sophie Plagemann Jens Pohlmann Peter Scherff Ute Schmidt Pedram Shahyar Aglaja Thiesen Ralf Witzler Siglenliste BBA BHB DLA Bertolt-Brecht-Archiv. Akademie der Künste zu Berlin (angegeben wird die Archiv-Signatur). Brecht Handbuch in fünf Bänden. Hg. v. Jan Knopf. Bd. 1: Stücke. Stuttgart Weimar 2001. Bd. 2: Gedichte. Stuttgart Weimar 2001. Bd. 3: Prosa, Filme, Drehbücher. Stuttgart Weimar 2002. Bd. 4: Schriften, Journale, Briefe. Stuttgart Weimar 2003. Deutsches Literatur Archiv GBA Bertolt Brecht: Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Hg. v. Werner Hecht, Jan Knopf, Werner Mittenzwei, Klaus-Detlef Müller. Berlin Weimar Frankfurt/M. 1988–2000. Stücke Brecht, Bertolt: Stücke I-XIV. Frankfurt/ M. 1961–1967. WA Brecht, Bertolt: Gesammelte Werke in 20 Bänden (Werkausgabe Edition Suhrkamp). Frankfurt/M. 1967. ZGALI Zentrales Staatsarchiv für Literatur und Kunst in Moskau: Bestand 631/14. Alabama Song Adorno, Theodor Wiesengrund (1903– 1969), deutscher Philosoph, Soziologe, Kunsttheoretiker und Komponist. Gilt als bedeutendster Vertreter der so genannten Frankfurter Schule, die B. als Musterbeispiel einer Gruppierung lächerlicher »Tuis« (ä Der Tuiroman) betrachtete (vgl. GBA 27, 177). Begeisterter Rezensent von ä Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny und ä Die Dreigroschenoper. Ab 1942 persönliche Begegnungen mit B. im kalifornischen Exil, wo er im Juni 1943 für die ›Deutschen Stunden‹ eines amerikanischen Radiosenders B.s Gedichte Das Lied von der Stange und – wie vor ihm schon Paul ä Dessau und Hanns ä Eisler – Deutschland vertonte (Zwei Propagandagedichte von Brecht). Plante ein Vorwort zu Eislers größtenteils aus B.Vertonungen bestehendem Hollywooder Liederbuch, das er jedoch aus Furcht vor beruflichen Nachteilen nicht schrieb, nachdem Eisler 1947 vor die antikommunistischen McCarthy-Ausschüsse zitiert worden war. 1963 formulierte Adorno unter dem Titel Engagement in Auseinandersetzung mit Jean-Paul Sartres 1947 erschienenem Essay Qu’est-ce que la littérature? (Was ist Literatur?) eine scharfe Kritik an B.s Werk. Kunst könne dem »Weltlauf« Widerstand leisten, aber ausschließlich durch radikale Autonomie. ›Engagierte‹ Kunst sei grundsätzlich affirmativ, da sie sich mit der gesellschaftlichen Realität schon allein dadurch gemein mache, dass sie sich (wenngleich in der Absicht, zur Veränderung aufzurufen) überhaupt auf sie bezieht. Eines verkappten Idealismus, wie er in dieser Argumentation zu erkennen ist, hat man Adorno – der seine Analysen ausdrücklich in die Tradition des dialektischen Materialismus (ä Dialektik) stellte – häufig bezichtigt. Berühmt wurde Adornos 1949 formuliertes, 1952 in Kulturkritik und Gesellschaft erstmals publiziertes und 1966 von ihm selbst relativiertes Diktum, es sei »barbarisch«, »nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben«. Bereits ein Jahr früher hatte B. ausgeführt: »Die Vorgänge in Auschwitz, im Warschauer Ghetto, in Buchenwald vertrügen zweifellos keine Beschreibung in literarischer Form. Die Literatur war nicht vorbereitet auf und hat keine Mittel entwickelt für solche Vorgänge.« (GBA 23, 101) AF Alabama Song (GBA 11, 104). B. hat den 1925 entstandenen, englischsprachigen und mehrfach 1 vertonten Songtext in verschiedenen Zusammenhängen publiziert. 1926 in B.s Taschenpostille mit einer eigenen Melodie als vierter von fünf Mahagonnygesängen erstmals veröffentlicht, wurde er ein Jahr später in ä Bertolt Brechts Hauspostille übernommen. Die Lektüre der Mahagonnygesänge in der Hauspostille war für Kurt ä Weill im Frühjahr 1927 wiederum Anlass, eine Zusammenarbeit mit B. zu beginnen. Als erstes gemeinsames Werk entstand noch 1927 für das Festival Deutsche Kammermusik Baden-Baden das Songspiel Mahagonny, in dem die fünf Mahagonny-Gesänge den Handlungsverlauf bilden, wozu der Alabama Song gehört. Auch für die gemeinsame Oper ä Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (1930) verwendeten B. und Weill diesen Song. Schließlich benutzte B. eine deutsche Fassung des Refrains in seinem Stück ä Mann ist Mann. Alle in englischer Sprache gefassten Songs der Hauspostille stammen wahrscheinlich von B.s Mitarbeiterin Elisabeth ä Hauptmann, die er im November 1924 kennen lernte. Zum einen war sie wegen ihrer umfassenden Englischkenntnisse für diese Aufgabe prädestiniert, zum anderen hat sie nach B.s Tod zugegeben, an diesem Song sowie anderen englischsprachigen Gedichten »nicht ganz unschuldig gewesen« zu sein (BHB 2, 147). Die vermutete Autorschaft Hauptmanns wird dadurch bestärkt, dass die einzig vorhandene Textfassung nicht von B.s Hand stammt (vgl. BBA 451/84–85). Franz S. Bruinier, der erste professionelle Komponist, mit dem B. seit November 1925 zusammenarbeitete, hat nach B. vermutlich als erster den Alabama Song vertont. Im BBA befindet sich ein von Bruinier stammender Klaviersatz ohne Text und Gesangsstimme mit dem Titel The Moon of Alabama / English Song, der vom 21. 11. 1925 datiert (vgl. Lucchesi/Shull 1988, 33 f.). Allerdings hat B. bei den nachfolgenden Veröffentlichungen des Songs in der Taschenpostille und der Hauspostille Bruiniers Namen nicht erwähnt. 1927 erzielte Lotte ä Lenya mit ihrer Gesangsinterpretation des Alabama Songs während der Uraufführung des Songspiels Mahagonny einen besonderen Erfolg. Rasch erlangte der Song durch Rundfunk und Schallplatte große Verbreitung. Weill regte in einem Brief vom 4. 8. 1927 seinen Verlag, die Universal Edition Wien, an, dass der Alabama Song für Gesang, Klavier und Geige bearbeitet werden solle, um ihn auch als Tanz- und 2 Salonmusik vermarkten zu können (Grosch 2002, 68). Er kam somit als erste populäre Einzelausgabe eines Songs von Weill bei der Universal Edition Wien heraus (vgl. Farneth 2000, 76). Der Alabama Song wurde im Bereich der Popmusik weithin bekannt durch »The Doors« und ihren Sänger Jim Morrison. 1969 erschien der Song in einer freien Bearbeitung des Originals auf der LP The Doors zusammen mit der Moritat von Mackie Messer aus ä Die Dreigroschenoper. JL Albers, Hans (1891–1960), Bühnen- und Filmschauspieler. Erste Ideen, Albers für die Hauptrolle in ä Die Dreigroschenoper zu gewinnen, gehen auf Planungen von Ernst Josef Aufricht und Heinrich Neft am Berliner Admiralstheater im Jahr 1932 zurück. B. begegnete Albers bei einem Gastspiel am 2. 4. 1948 im Züricher Schauspielhaus erstmals persönlich. Seine Ausstrahlung und mächtige Statur beeindruckten B.: »ein großer eleganter Kerl mit vulgärem Charme, nicht ohne Gewalttätigkeit«, notierte er im Journal. B. erwog, mit Albers »ein Volksstück zu machen, Ulenspiegel etwa« (GBA 27, 266). Die Popularität, die Albers durch seine Filme und Filmsongs in den 1930er Jahren und frühen 1940er Jahren erreicht hatte, wollte B. ausnutzen (vgl. ebd.). Ende Juli 1948 trafen B. und Albers eine Vereinbarung über ein Engagement in der Dreigroschenoper. An den Münchener Kammerspielen wurde die Dreigroschenoper am 27. 4. 1949 aufgeführt, Albers gab den Macheath. Bei der Verfilmung der Dreigroschenoper von 1963 wählte Regisseur Wolfgang Staudte in der Besetzung des Macheath mit Curd Jürgens einen ähnlichen Typus als Darsteller und orientierte sich damit an B.s Maßgaben. RW Alles wandelt sich (GBA 15, 117). Um 1944 entstandenes zehnzeiliges Gedicht, das zu den bekannteren B.s gehört und das Thema ä Wandel behandelt. Die Raffinesse des Gedichts besteht darin, dass B. in beiden Strophen gleiche Formulierungen verwendet, sie aber unterschiedlich anordnet und so eine inhaltliche Akzentverschiebung erreicht. Zwei Phänomene werden in den Versen thematisiert: Zum einen die Unmöglichkeit, Vergangenes zu beeinflussen, wie in den Kompositionselementen »was geschehen, ist geschehen« und in »das Wasser / Das du in den Wein gossest, kannst du / Nicht mehr herausschütten« deutlich wird. Albers, Hans Zum anderen die fortwährend gegebene Chance, Vergangenes abzuschließen und Gegenwart bzw. Zukunft unmittelbar zu verändern, was die Sätze »Alles wandelt sich« und »Neu beginnen / Kannst du mit dem letzten Atemzug« betonen. Während die erste Strophe von der Möglichkeit des Wandels zuerst spricht und dann mit »Aber was geschehen, ist geschehen« darauf verweist, dass auf die Vergangenheit im Gegensatz dazu kein Einfluss genommen werden kann, ist der Aufbau der zweiten Strophe genau entgegengesetzt. Hier wird zunächst gesagt, dass die Vergangenheit nicht geändert werden kann, betont wird dann aber die Möglichkeit des Wandels: »Aber/ Alles wandelt sich«, die erst mit dem Tod endet, selbst im »letzten Atemzug« noch angegangen werden kann. Die Akzentverschiebung zwischen den beiden Strophen ergibt sich durch die verschiedene Anordnung der Sätze sowie durch die Position des »Aber«, das in der ersten Strophe den Aspekt der Vergangenheit, in der zweiten den des Wandels betont. In dem kurzen Gedichten finden sich Hinweise auf zwei Quellen. Zum einen auf den römischen Dichter Ovid, der im 15. Buch seiner Metamorphosen formulierte: »Ominia mutantur, nihil interit« (»Alles wandelt sich, nichts vergeht«; Ovidius Naso 1990, 564, V. 165). Das Bild des Wassers, das man in den Wein gießt und nicht mehr herausschütten kann, ist eine Anspielung auf Lenins Gleichnis über Kompromisse in Der »Radikalismus«, die Kinderkrankheit des Kommunismus (vgl. GBA 15, 383). AK Als ich in weissem Krankenzimmer der Charité (GBA 15, 300): B. hat dieses Gedicht wahrscheinlich im Mai 1956 im Anschluss an einen vierwöchigen stationären Krankenhausaufenthalt in der Berliner Charité geschrieben. Er war dort vom 12. 4. bis zum 12. 5. wegen einer Virusgrippe behandelt worden. Seinen Gesundheitszustand empfand er als nicht so »besorgniserregend«, arbeitete weiter, schrieb Briefe und empfing Besucher. Vier Monate später, am 14. 8., ist er, Folge eines Herzversagens, »schmerzlos in den Tod gegangen« (ärztlicher Abschlussbericht vom 15. 8.; ä Tod B.s). Das Gedicht besteht aus 9 reimlosen Zeilen, nur ein Bleistiftmanuskript ist erhalten. Es gilt als eines der persönlichsten Gedichte B. s. In seinem Zentrum steht das Wort »Todesfurcht«, ein denk- Aman, Marie Rose würdiger Kontrast zu B.s Verlautbarungen über sein Befinden gegenüber den Freunden. B. hat sich mehrfach über »Todesfurcht« geäußert, meist im Zusammenhang mit den antiken, lateinischen Denkern Lukrez und Epikur. So im ä Buch der Wendungen in einem Notat Über die Todesfurcht (GBA 18, 80): »Daß sie [die Menschen] den Tod so sehr fürchten, kommt von ihrem unablässigen Bemühen, festzuhalten, was sie haben, weil es ihnen sonst weggerissen wird. [ ] Wenn einem das Leben entrissen wird, bleibt man aber nicht zurück. Es wäre wohl schlimm, ohne Leben zu sein; aber man ist nicht mehr, wenn man nicht mehr lebt«. Verwandt sind auch ä Die Trophäen des Lukullus von 1939, in denen B. Lukrez »seine berühmten Verse« über die Todesfurcht rezitieren lässt: »Nichts ist also der Tod, nichts geht er, zum mindesten, uns an!« (GBA 19, 431; vgl. auch GBA 14, 431 f.). B. hat diese Verse aus Lukrez’ De rerum natura, Drittes Buch, 870–883 (1. Jh. a. Chr. n.) frei übersetzt. Für ihn war dabei von Interesse, dass Lukrez – ähnlich Epikur – in einer von politischen Unruhen und kriegerischen Auseinandersetzungen zerrissenen Zeit, in welcher der Anblick des Todes zum Alltag gehörte, jeglicher Panik zu entkleiden und ihm seine natürliche, naturgemäße Würde zurückzugeben. In diesen zeitgeschichtlichen Zusammenhang gehört auch der spürbare barocke Unterton als Reflex der Mord- und Todesgräuel des Dreißigjährigen Kriegs, der in Wortwahl und Akzentuierung B.s Übertragung charakterisiert. B. lenkt in seinem Gedicht den Blick auf den Innenraum seines Krankenzimmers, die Todesfurcht ist bereits gewichen wie ein Alptraum, der sich beim Erwachen verflüchtigt und von dem nur noch eine vage Erinnerung bleibt. Er vernimmt von draußen den Morgengesang einer Amsel und weiß, dass es ihm besser geht. In den folgenden Versen vollzieht B. nun genau die Wende, die auch in Lukrez’ Gedicht zu beobachten ist. Er entzieht dem Tod sein leibhaftiges Zentrum, der Tod ist nicht »sein« solipsistischer Tod wie ein Eigentum oder ein Besitz (»da ja nichts / Mir je fehlen kann«) und bewegt sich damit durchaus im Umkreis jenes populären Diktums, das regelmäßig beim Anblick eines Toten geäußert wird: »Dem fehlt nichts mehr«. Insofern kommt mit dem Tod auch nicht die Welt abhanden, auch sie »fehlt« nicht plötzlich. Diesen Nachweis führt B. mit der Unerbittlichkeit eines logischen Syllo- 3 gismus. Das Gegenteil ist der Fall. Der Tod schließt alles Fehlen aus, alles ist gleichermaßen »da« – »nach mir auch«. So der erkenntniskritische, an Lukrez orientierte Gedankengang B.s über Todesfurcht, Fehlen und Dasein: »Jetzt / Gelang es mir, mich zu freuen / Alles Amselgesanges nach mir auch.« BL Aman, Marie Rose (1901–1988), korrekte Schreibweise Maria Rosa Amann, war die Tochter eines Friseurs und Perückenmachers, der Am Kesselmarkt, in der Augsburger Innenstadt, sein Geschäft hatte und in unmittelbarer Nähe der Familie B. wohnte. B. lernte Aman 1916 kennen, freundete sich mit ihr an und holte sie öfters an der Höheren Töchterschule der Englischen Fräulein ab. Dem Präses der Schule gegenüber soll er, als er sich für das häufige Abholen zu rechtfertigen hatte, erklärt haben, er wolle Aman heiraten. Als sie 1919 wegen der politischen Unruhen in Zusammenhang mit der Räterepublik vorübergehend die Stadt verlassen wollte, war B. ihr dabei behilflich. Mindestens bis zum Spätsommer 1920 bestand eine Bekanntschaft, deren Intensität nicht genau bestimmt werden kann. Selbst in den Tagebuchaufzeichnungen und Briefen an Caspar ä Neher formulierte B. das nie eindeutig. Außer Zweifel steht, dass B. vornehmlich sexuell an ihr interessiert war. Nicht zuletzt die Tatsache, dass er auch Amans älterer Schwester Maria, die ihn allerdings abwies, zugetan war, spricht dafür. Aus diesem Grund hatte B. bei den Eltern der Mädchen keinen guten Stand; er durfte das Geschäft bald nicht mehr betreten, weshalb er sich mit Marie Rose im Hof traf. Zwar habe er sie gern, schrieb er an Neher, aber Bemerkungen wie »sie geht auf Verführung aus wie eine läufige Hündin. Sie lag einem im Arm wie Scheladin (flüssig); sie floß in die Falten. Ex. Schade, daß ich sie nicht genommen habe, als ich noch nicht daran dachte. Hättest Du? Auf einer Kinderbank in den Anlagen? ›Ich liebe dich so! Rockhoch! Bumsdich!‹ Brrr!« (GBA 28, 47) wären etwa in Bezug auf Paula ä Banholzer, B.s erster großer Liebe, undenkbar. B. widmete Aman im Mai 1916, während der Frühzeit ihrer Bekanntschaft, das Gedicht Bonnie Mac Sorel freite. Bedeutung und eine gewisse Bekanntheit erlangte sie jedoch ausschließlich durch das Gedicht ä Erinnerung an die Marie A., das in der Forschung lange als Reminiszenz an die Beziehung zwischen B. und ihr ge- 4 lesen wurde; eine Sichtweise, der Aman selbst in einem Fernsehinterview aus dem Jahr 1978 nicht widersprach. Sie heiratete in bürgerlichen Kreisen und blieb in Augsburg. Der aus ihrer Ehe hervorgegangene Sohn kam im Kriegsjahr 1944 ums Leben. JH American Guild for German Cultural Freedom. Exilorganisation, die die Aktivitäten von deutschen Schreibenden, Schriftsteller/innen wie Journalist/innen im Exil bündeln und ein kulturelles Gegengewicht zur NS-Diktatur bilden sollte. Gegründet von Hubertus Prinz zu Löwenstein und dem Wiener Publizisten und Schriftsteller Richard A. Berman. Thomas ä Mann war Präsident der Organisation. Im April 1935 vom Obersten Gericht des Staates New York genehmigt. B. wurde die Organisation 1937 durch Lion ä Feuchtwanger bekannt, der den 15. Internationalen PEN-Kongress in Paris besucht hatte, wo über die American Guild berichtet worden war. Ab Mai 1938 erhielt B. ein Stipendium der American Guild, das er dankend annahm, weil er im ä Exil nur begrenzte Verdienstmöglichkeiten hatte und auch an die ihm zustehenden Tantiemen früherer Stücke, etwa von ä Die Dreigroschenoper, vom Ausland aus nicht zugreifen konnte (vgl. GBA 29, 95). Das Stipendium wurde mehrfach verlängert. Darüber hinaus versuchte B., an Wettbewerben teilzunehmen, die die American Guild ausschrieb. So sandte er im September 1938 seinen unfertigen Roman ä Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar ein, der aufgrund formaler Unzulänglichkeiten aber nicht zum Wettbewerb zugelassen wurde (vgl. Hecht 1997, 553). Die American Guild hatte ab Anfang 1937 erste Stipendien vergeben, die Empfänger waren neben B. u. a. Robert Musil, Joseph Roth, Ernst ä Bloch, Egon Erwin Kisch, Anna ä Seghers oder Arnold ä Zweig. Mann und Löwenstein zerstritten sich im April 1940, zudem waren die finanziellen Möglichkeiten der Guild Ende 1940 erschöpft, so dass die Organisation aufgelöst werden musste. AK An die Nachgeborenen (GBA 12, 85). Das Gedicht entstand zw. 1934 und 1938 im dänischem Exil in Svendborg und wurde erstmals in Die neue Weltbühne (Paris, 15. 6. 1939) gedruckt. Es gehört zu den ä Svendborger Gedichten, B.s zweiter großer American Guild for German Cultural Freedom Sammlung von Exilgedichten, die im Juni 1939 in Kopenhagen erschien. Die verschiedenen Fassungen zeigen, dass es sich ursprünglich aus drei selbstständigen Gedichten zusammensetzte, deren Entstehung verschiedenen Zeiten zugeordnet werden kann. Ein handschriftlicher Entwurf von 1934 (Notizbuch) belegt, dass der spätere 2. Teil »In die Städte kam ich zu der Zeit der Unordnung« zuerst entstand. Ein Typoskript von 1937 (ä Gedichte im Exil) wiederum belegt einen zweiteiligen Gedichtaufbau, bestehend aus: »Ihr, die ihr auftauchen werdet« und »Wirklich, ich lebe«. Unter dem Titel Bitte an die Nachwelt um Nachsicht existiert außerdem eine frühe Fassung (um 1937), die dem 3. Teil »Ihr, die ihr auftauchen werdet. . .« zugeordnet werden kann. Im für B. ungewöhnlich persönlichen Sprachgestus heißt es: »Ihr Nachgeborenen, wenn ihr lest, was ich schrieb / Bedenkt auch, Freundliche, die Zeit, in der ich schrieb«. Während B. für den 1. Teil den Titel An die Überlebenden vorgesehen hatte, waren der zweite und dritte ohne Überschrift gedacht. Schließlich erschien das Gedicht 1939 im ›Prager Satz‹ der Gesammelten Werke (Malik-Verlag) mit dem Titel An die Nachgeborenen in der fortan gängigen dreiteiligen Struktur und beschließt die Svendborger Gedichte. Trotzdem der ›Prager Satz‹ im Januar 1939 vernichtet wurde – der Verleger Wieland ä Herzfelde war bereits im Oktober 1938 ins Exil geflüchtet –, konnte durch das engagierte Eingreifen Ruth ä Berlaus aus einem erhalten gebliebenen Umbruchexemplar eine Einzelausgabe in Kopenhagen erstellt werden. Der dreiteilige Aufbau des Gedichts markiert drei verschiedene Zeiten, in denen gesprochen wird. Im Durchschreiten dieser Zeiten vom Präsens (1. Teil), über das Präteritum (2. Teil) zum futurischen Präsens (3. Teil) spiegelt sich ein zentrales Thema B.s: das des Erinnerns und Gedenkens. Es ist ein reflektives prozessuales Verhalten, dem sowohl das lyrische Ich als auch die Literatur unterworfen ist. Die oft zitierte Zeile: »Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten«, mit dem eines der bekanntesten Gedichte B.s beginnt, ist symptomatisch für einen Zeitbegriff, mit dem sich B. nicht nur im Kriegsjahr 1939 an andere Exilanten richtete, sondern auch auf künftige Lesarten eingreifend wirken und »Spuren« hinterlassen wollte. Autobiografi- Antigonemodell 1948 sches Ich und lyrisches Ich greifen dabei ineinander und verweisen auf die Zeitlosigkeit einer Klage über »finstere Zeiten«. Die separat gehaltene Eingangszeile erscheint wie ein Motto und gibt den Ton im Gedicht an. Zugleich verweist sie auf den 3. Teil und Abschluss des Gedichts: »Gedenkt unsrer / Mit Nachsicht«. B.s Gedicht ist oft als Elegie bezeichnet worden, die in der ä aristotelischen Poetik als eigenständige Gattung zwischen Lyrik und Epik angesiedelt war. Doch während das Gedicht ohne elegische Distichen auskommt, ist es der unregelmäßige Rhythmus, mit dem B. die Wirkung gezielt erreichen wollte. Im Nachtrag zu seinem Aufsatz Über reimlose Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen von 1938/39 erklärte B. diese Entscheidung innerhalb seiner Lyriktheorie: »Bei unregelmäßigen Rhythmen bekamen die Gedanken eher die ihnen entsprechenden eigenen emotionellen Formen.« (GBA 22, 364) Nicht nur das biblische Motiv der Sintflut hat eine Vielzahl von Autoren angeregt, sich mit B.s Gedicht auseinander zu setzen. Ein frühes Beispiel ist Johannes R. ä Becher, der 1941 in seinem Gedicht Ist es noch erlaubt das Betrachten blühender Bäume gerade da betont, wo der Schrecken den Alltag diktiert. Auch Heiner ä Müller bezieht sich nach B.s Tod 1956 im Gedicht Brecht darauf: »Wirklich, er lebte in finsteren Zeiten. / Die Zeiten sind heller geworden. / Die Zeiten sind finstrer geworden.« (H. Müller 1998, 37) Ein Jahrzehnt später lieferte Hans Magnus Enzensberger in weiterung aus dem Gedichtband blindenschrift (1964) einen poetischen Kommentar, in dem angesichts nuklearer Bedrohung jegliches Hoffen auf die »Nachgeborenen« getilgt ist. CO-W Ansprache des Bauern an seinen Ochsen (GBA 12, 52). Dreizehnzeiliges Gedicht aus der Abteilung IV der ä Svendborger Gedichte, für das Margarete ä Steffin auf dem Manuskript als Entstehungsdatum den Juli 1938 notierte. Drei maschinengeschriebene Fassungen liegen vor, der Untertitel des Gedichts ist erstmals in der dritten Manuskriptfassung vermerkt. Da die GBA den Erstdrucken der Texte folgt, findet sich in GBA 12 in Vers 11 die logisch nicht nachvollziehbare Formulierung »Schriftmacher«, was auf einen Druckfehler im Erstdruck zurückzuführen ist, in B.s Originalen steht an dieser Stelle »Schrittmacher« (vgl. BHB 2, 302). Im Journal vom 16. 8. 1938 erwähnte B., er lese 5 altägyptische Bauernlieder, eine genauere Quellenangabe ist nicht auszumachen. Das Gedicht gibt aber vor, inhaltlich einem »ägyptischen Bauernlied aus dem Jahre 1400 v. Chr.« zu folgen. Wie der Titel festhält, handelt es sich um die Ansprache eines Bauern, der seinen Ochsen zur Arbeit motivieren will. Auffallend ist dabei, welche außergewöhnliche Bezeichnungen für den Ochsen angeführt werden: er wird als »O großer Ochse« angesprochen und gilt dem Bauern als »göttlicher Pflugzieher«, »Führender«, »teurer Ernährer«. Unterwürfig bittet der Bauer den Ochsen, »gerade zu pflügen« und das vorgelegte Futter zur Stärkung »zu verspeisen«. Gebückt habe er das Futter geschnitten, bemerkt der Bauer, und mit viel Mühe den Stall für den Ochsen errichtet, während er und seine Familie »im Nassen« liegen müssen. Die devote Haltung des Bauern betont, wie abhängig er von der Arbeit des Ochsen ist, der mit dem Pflügen des Ackers zur Nahrungsgewinnung beiträgt. Das Husten des Ochsen führt allerdings zu einer unbeherrschten Äußerung des Bauern, er befürchtet, der wohlgenährte und gut umsorgte Ochse werde »Vor der Aussaat verrecken, du Hund?« Der drastische Abfall der Stilebene – vom ›göttlichen Pflugzieher‹ zum ›verreckenden Hund‹ – macht dabei deutlich, dass die vorgebliche tiefe Ehrfurcht vor dem Ochsen eine gespielte ist, die notwendig erscheint, um das Tier zur Arbeit zu bewegen. Gegenüber Walter ä Benjamin legte B. nahe, das Gedicht als ein Gedicht über Stalin zu deuten, wobei Stalin die Rolle des Ochsen zukäme, der mit seiner Kraft zu einer guten Ernte beiträgt, dafür vom Bauern bzw. dem Volk gut genährt und umsorgt wird. Benjamin erinnerte sich in seiner Aufzeichnung, dass B. »gerade die positiven Momente in dem Gedicht [betonte]. Es sei in der Tat eine Ehrung Stalins – der nach seiner Ansicht immense Verdienste habe. Aber er sei noch nicht tot.« (Benjamin 1985, Bd. VI, 536) Das Gedicht ist damit als Beispiel zu lesen, dass B. »Ehrung und Schelte mit ein und denselben Worten formulieren konnte« (Knopf 1996, 177). AK Antigonemodell 1948 (GBA 25, 71), Ende 1947 entstandene (30. 11.–12. 12. 1947) und Anfang 1948 in Chur inszenierte Bearbeitung der Sophokleischen Tragödie Antigone (ä Die Antigone des Sophokles). Die Proben begannen am 17. 1. 1948, die Uraufführung fand am 15. 2. 1948, die 6 Apfelböck oder Die Lilie auf dem Felde deutsche Erstaufführung am 18. 11. 1951 auf der Basis des die Inszenierung dokumentierenden Modellbuchs (ä Modellbücher) am Stadttheater Greiz statt. Das Antigonemodell geht auf ein Zusammentreffen B.s und Helene ä Weigels mit dem Intendanten des Stadttheaters Chur, Hans Curjel, in ä Zürich zurück, der B. Gelegenheit geben wollte, sein Konzept des ä epischen Theaters anzuwenden. B. entschied sich für Sophokles, da das Thema (»Absage an die Tyrannis und die Hinwendung zur Demokratie«, GBA 24, 349) »stofflich eine gewisse Aktualität« hatte und »formal interessante Aufgaben stellte« (GBA 25, 74). Das Vorspiel, datiert April 1945, und der Prolog zur Inszenierung 1951 verstärkten den Aktualitätsbezug. Das klassische Stück enthielt zudem Elemente des epischen Theaters (Chor, Masken, Botenbericht). Die Wahl der Fassung Hölderlins, die B. auf Empfehlung Nehers vorgenommen hatte, erwies sich so als glücklich: Hölderlins Sprache sei von »erstaunlicher Radikalität« (GBA 27, 258). Sie entsprach in vielem B.s Überlegungen in ä Über reimlose Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen: Teile der Chöre klängen wie »Rätsel, die Lösungen verlangen« (GBA 24, 351). B. nahm umfangreiche Veränderungen an Hölderlins Fassung vor und kommentierte seine Arbeit ausführlich. Das daraus entstandene Modellbuch (Berlin 1949) wurde von Neher und B. gezeichnet, von Ruth ä Berlau redigiert und mit zahlreichen Szenenfotos sowie Zeichnungen versehen. Es enthielt zudem zahlreiche Erläuterungen zu einzelnen Szenen und Lösungen, mit denen künftige Inszenierungen verpflichtet werden sollten, ohne die Freiheit der Schauspieler einzuengen (vgl. GBA 25, 76). Der Verrat Polyneikes’ bei Sophokles wird bei B. zur Desertation, die schließlich als Widerstandsakt gegen die Gewaltherrschaft Kreons dargestellt wird. B. stellt die willkürliche Gewaltherrschaft von Menschen über Menschen in den Vordergrund. Allerdings hat B. den sozialen Ort des Dramas bei der Arbeit zunehmend als Nachteil gesehen, da hier nicht die »bedeutendsten« »Kämpfer des deutschen Widerstands« (GBA 25, 74) gezeigt werden könnten. WD ausgelieferten Hefte beschlagnahmt und eingestampft, der Herausgeber wegen ›Verbreitung unzüchtiger Schriften‹ angeklagt. 1927 nahm B. das Gedicht mit vom Erstdruck geringen Abweichungen in ä Bertolt Brechts Hauspostille auf. B. bezieht sich auf einen Münchener Mordfall, der Aufsehen erregte: Der 16-jährige Joseph Apfelböck, in zerrütteten Familienverhältnissen aufgewachsen, erschoss am 29. 7. 1919 seine Eltern und blieb mit den Leichen einige Wochen in der Wohnung. Nur auf den ersten Blick skizziert B. in Manier des Bänkelsangs eine historische Mordtat. Durch deutliche Fiktionalisierung weist er darauf hin, dass es nicht um den wirklichen Apfelböck und sein Schicksal geht. Die Ballade verweilt auch nicht bei der Tat an sich, sondern beschreibt in distanziert-neutralem Duktus die Zeit, die der junge Täter mit den Leichen in der Wohnung verbringt. B. verurteilt Apfelböck nicht, auch keinerlei Entsetzen oder eine Deutung des Geschehens ist erkennbar. Damit wird das Groteske der Szenerie zur Provokation: Die Leser verlangen nach einem Verdikt, der Autor hingegen suggeriert mit den Darstellungsmitteln seiner Sprache, dass die Tat auf die bürgerliche Gesellschaft, deren christliche Wertevorstellungen und sozialen Verhältnisse, zurückfällt. Insofern ist das Geschehen in seiner Außergewöhnlichkeit ›normal‹ und die Sprache, die die bürgerliche Sentimentalität parodiert, die einzig angemessene. Apfelböcks individuelle Sozialisation, die B. aus Zeitungsberichten kannte, aber außer Acht ließ, wäre daher überflüssig. Denn um Darstellung und Analyse der Gesellschaft geht es, nicht um das Geschick eines Einzelnen. Neben Anlehnungen an biblische Topoi – Apfelböck erscheint im »milden Lichte« der Unschuld (Math 6, 28–30) – ist die Ballade geprägt vom Werk Frank ä Wedekinds und noch stärker von Friedrich ä Nietzsche. Zu dessen Geschichte vom »tollen Menschen« aus der Fröhlichen Wissenschaft gibt es im Gedicht, noch deutlicher in der zu dessen Umfeld gehörenden Erzählung Die Erleuchtung, eindeutige Parallelen (vgl. Hillesheim 2001a). JH Apfelböck oder Die Lilie auf dem Felde (GBA 11, 42). Die Ballade entstand im August 1919 und wurde 1921 in der dadaistischen Anthologie Das Bordell erstmals veröffentlicht. Wenige Wochen nach Erscheinen wurden die noch nicht Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953. Am 16. 6. 1953 begannen Bauarbeiter in der Ost-Berliner Stalinallee mit einem Streik, da der Ministerrat trotz des geplanten ›Neuen Kurses‹ die zuvor beschlossene Erhöhung der Arbeitsnorm um zehn Arbeitsstelle Bertolt Brecht (ABB) Prozent bei gleichzeitiger Herabsetzung der Löhne nicht zurücknahm. Obwohl die SED die Normenerhöhung noch am selben Tag korrigierte, weitete sich der Streik zu einem Volksaufstand aus, der auf über 370 Städte und Ortschaften übergriff. Sowjetische Truppen schlugen schließlich am 17. Juni die Zentren des Aufstands gewaltsam nieder. »Der 17. Juni hat die ganze Existenz verfremdet« (GBA 27, 346), schrieb B. später in sein Journal. Er war sicher, dass in Ost-Deutschland nach wie vor faschistische Kräfte aktiv waren und diese mit Unterstützung aus dem Westen den Umsturz der DDR geplant hatten – diese Sichtweise auf die Ereignisse des 17. Juni wurde auch von der SED vertreten, die den Aufstand als ›faschistische Provokation‹ anprangerte. B.s Sorge vor einem Putschversuch, der den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft zu verhindern suchte, ist vor dem Hintergrund seiner Exilerfahrungen zu werten. Die Maßnahmen der Sowjets befürwortete B. und wandte sich in einem kurzen Brief an den Ersten Sekretär der SED, Walter Ulbricht. In diesem bat er um eine »große Aussprache mit den Massen« (GBA 30, 178), bekräftigte aber auch seine Unterstützung für die SED. Dieses Schreiben, das in der SED-Parteizeitung Neues Deutschland mit nur einem Satz zitiert wurde -»Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen in diesem Augenblick meine Verbundenheit mit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands auszudrücken« (ebd.) – und damit B.s kritische Stellungnahme wie eine unterwürfige Solidaritätsbekundung erscheinen ließ, hat dem Stückeschreiber in der Bundesrepublik spürbar geschadet. B.s Name verschwand für nahezu zwei Jahre von den westdeutschen Spielplänen (ä Rezeption in der Bundesrepublik). Die missverständlich zitierte Aussage empörte B. (vgl. GBA 30, 549). Er verteidigte dennoch, wie etwa in einem Brief an Peter ä Suhrkamp am 1. 7. 1953, das Vorgehen der SED, die zwar »Fehler begangen [hat], die für eine sozialistische Partei sehr schwerwiegend sind« (ebd., 184), im Falle des 17. Juni aber eingreifen musste, da sie »von faschistischem und kriegstreiberischem Gesindel angegriffen wurde« (ebd., 185). Seine Sicht auf die Geschehnisse formulierte er auch in den kurzen Texten Zum 17. Juni und Dringlichkeit einer großen Aussprache, letzterer wurde am 23. 6. 1953 im Neuen Deutschland veröffentlicht. B. formulierte 7 darin seine Hoffnung, dass »die Arbeiter, die in berechtigter Unzufriedenheit demonstriert haben, nicht mit den Provokateuren auf eine Stufe gestellt werden, damit die so dringliche große Aussprache über die allseitig gemachten Fehler nicht von vornherein unmöglich gemacht wird« (GBA 23, 250). Im Sommer 1953 entstand außerdem das Gedicht Die Lösung, das der Regierung den Vorschlag unterbreitet, das Volk aufzulösen und ein neues zu wählen, wenn es mit dem jetzigen unzufrieden sei – und erinnerte damit die Herrschenden mit Sarkasmus an ihre Befugnisse und Grenzen. AK Arbeitsstelle Bertolt Brecht (ABB): Als 1985 die Arbeit an der neuen Großen kommentierten Berliner und Frankfurter Ausgabe der Werke Brechts (GBA), einer Gemeinschaftsausgabe der Verlage Suhrkamp (BRD) und Aufbau (DDR), begonnen wurde, zeichnete sich für Jan Knopf (Karlsruhe), einen der vier Herausgeber, rasch die Notwendigkeit ab, vor Ort eine Arbeitsstelle einzurichten, um den vielfältigen, mit der Texterstellung einer solchen Ausgabe verbundenen Aufgaben (ständiger Arbeitsplatz für die Mitarbeiter/innen, Archivierung der textkritisch relevanten Materialien, Sammlung zentraler Sekundärliteratur und quellenkundlichen Materials usw.) zu genügen (ä Druckgeschichte). Als Träger für den Betrieb (Sach- und Personalkosten) der ABB konnten die Stadt Karlsruhe, die Universität Karlsruhe und die Badische Beamtenbank gewonnen werden – ab Januar 1994 übernahmen das Land und die Universität die alleinige Trägerschaft. Die ABB nahm ihre Arbeit im Februar 1989 mit mehreren Mitarbeiter/innen auf. Zum 100. Geburtstag B.s wurde die Ausgabe im Februar 1998 abgeschlossen. In einem zweiten Schritt trieben Jan Knopf und die ABB ab Mai 1999 das Konzept und die Realisierung der vollkommen neu konzipierten zweiten Auflage des ä Brecht-Handbuchs voran. Die Personalkosten wurden zunächst von der Thyssen-Stiftung, dann von der Universität und schließlich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft getragen. Das neue Brecht-Handbuch in fünf Bänden wurde zur Überraschung der Fachwelt im September 2003 trotz aller zu verzeichnenden gravierenden Rückschläge in knapp vier Jahren fertiggestellt (vgl. Nachwort von Jan Knopf zum fünften Band des Brecht-Handbuchs). 8 Heute ist die ABB u. a. mit der Erstellung von 13 Bänden der SuhrkampBasisBibliothek zum Werk B.s befasst und kann auf reichhaltiges eigenes Archivmaterial zurückgreifen. Sie verfügt über eine Spezialbibliothek mit 1200 Bänden, darunter die bisherigen Ausgaben Gesammelter Werke B.s, Erstausgaben, wesentliche Sekundärliteratur und zahlreiche Nachschlagewerke, und vor allem eine umfangreiche Dokumentensammlung, die im Zuge der Kommentararbeit zu Lyrik und Kurzprosa von der GBA zusammengetragen wurde. Sämtliche Materialien, die Werner Hecht und seine Mitarbeiter am Berliner Brecht-Zentrum der DDR für die Arbeit an den Bänden 21 bis 27 der GBA und an der monumentalen Brecht-Chronik verwendet haben, befinden sich seit 2000 im Bestand der ABB. Sie hat sich damit zu einer wichtigen internationalen Anlaufstelle der B.-Forschung entwickelt. BL Aristoteles, aristotelisch. Auf die Poetik (Peri poietikes) des griechischen Philosophen Aristoteles (384–322 v. Chr.) werden die Regeln für die konventionelle, streng gebaute und geschlossene Form des Dramas zurückgeführt, welcher B. sein ä episches Theater entgegensetzte. Zu diesen Regeln, die z. T. erst in dogmatisierender Verfälschung von Aristoteles’ Aussagen entstanden sind, zählen die klassischen drei ›Einheiten‹: die der Handlung (Durchführung nur eines Grundmotivs ohne Nebenhandlungen), des Ortes (kein Wechsel des Schauplatzes) und der Zeit (Ablauf innerhalb von 24 Stunden). Insbesondere Aristoteles’ Ausführungen zur Tragödie wurden in Deutschland, u. a. über ihre Interpretation durch G. E. Lessing, folgenreich. Die Tragödie soll nach Aristoteles »eleos« (Mitleid) und »phobos« (Furcht, Schauder) erregen und dadurch eine »katharsis« (Reinigung) der Seele von diesen Affekten bewirken. Lessing deutete die »katharsis« als Transformation der Leidenschaften in tugendhafte Fertigkeiten um. Da die Einfühlung in den Protagonisten eine Voraussetzung für das Empfinden von Mitleid darstellt, ist es bei einer solchen Dramatik wichtig, dass sich das Publikum mit der Hauptfigur identifiziert. In Aristoteles’ Poetik finden sich weiterhin die Bestimmung des Dramas als Kunstform, in der nicht berichtet, sondern gehandelt wird (griech. drama = Handlung, Geschehen), sowie die Erklä- Aristoteles, aristotelisch rung der »mimesis« (Nachahmung) zum obersten Prinzip aller Kunstgattungen. Wenn B. die so genannte aristotelische Dramatik kritisiert, zielt er damit v. a. auf die Ausprägung, welche die Konzepte von Einfühlung und Mimesis im Naturalismus gefunden haben. Dessen »Suggestionsund Illusionstechnik« mache »eine kritische Haltung des Publikums gegenüber den abgebildeten Vorgängen unmöglich« (GBA 26, 437). Eine solche Haltung wollte B. jedoch in seinem epischen Theater erreichen, das sich explizit nicht an den drei Einheiten des Aristoteles orientierte und den Zuschauer nicht über Einfühlung in das Geschehen auf der Bühne verwickeln wollte, sondern ihm die Rolle des distanzierten, die Situation beurteilenden Betrachters zuwies. Das Verhältnis von B. zu Aristoteles stellt sich allerdings »erheblich differenzierter« dar, »als es die plakative Gegenüberstellung von aristotelischer und nicht-aristotelischer Dramatik [ ] vermuten läßt« (Flashar 1974, 35). Inhaltliche Anknüpfungspunkte an Aristoteles’ Poetik sind etwa in B.s ä Kleinem Organon für das Theater nachzuweisen. Wie Aristoteles vertritt B. hier die Ansicht, dass die fiktive Geschichte nicht der Logik oder Wahrscheinlichkeit verpflichtet sei, beharrt darauf, dass das ›Vergnügen‹ die eigentliche Funktion der Kunst sei, und beruft sich auf die Fabel als Kern des Theaterstücks. Entgegen Aristoteles geht nach B. die Fabel aber nicht aus dem unveränderlichen Charakter der Figur hervor, sondern wird durch die sozialen Umstände begründet, die die Figur zu widersprüchlichen Verhaltensweisen nötigen. AF Atombombe ä Einstein, ä Leben des Galilei Auden, Wysten Hugh ä The Duchess of Malfi Auf dem Rain 7. Geburtshaus B.s, typisches Handwerkerhaus der Augsburger Altstadt, heutige Adresse Auf dem Rain 7. Die ä Eltern wohnten seit ihrer Hochzeit im Mai 1897 in diesem Haus, dessen Kern bis ins 16. Jh. zurückzuverfolgen ist. Um 1700 war es von Grund auf neu gebaut worden. Während die wohlhabenden Kaufleute und Großhändler in der Oberstadt wohnten, lebten im tiefer gelegenen Lechviertel seit dem Hohen Mittelalter einfachere Handwerker wie Gerber, Färber Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny 9 Etage ein Museum eingerichtet, das 1985, an B.s 87. Geburtstag, eröffnet wurde. Im September 1996 wurde es geschlossen, das Haus mit großem finanziellen Aufwand und Unterstützung des Bundesministeriums des Inneren restauriert, die Ausstellung zu Leben und Werk B.s grundlegend neu gestaltet und um das Erdgeschoss erweitert. Am 10. 2. 1998, dem 100. Geburtstag B.s, wurde das ›Brechthaus‹ im Rang einer nationalen Gedenkstätte wiedereröffnet. JH Geburtshaus Brechts: Auf dem Rain 7 und Bader, die die Wasserkraft der vielen verzweigten, teilweise künstlich angelegten Lechkanäle zur Ausübung ihres Berufs benötigten. Auch jeweils vor und hinter B.s Geburtshaus verläuft ein solcher Kanal; im Erdgeschoss befand sich eine Feilenhauerei, deren Hammer durch ein Wasserrad angetrieben wurde. Ihr Betreiber wohnte mit seiner Familie im Erdgeschoss, das erste Stockwerk, in dem B. geboren wurde, teilte sich dessen Familie mit zwei Kleiderhändlerinnen. Unter dem Dach wohnten ein Feilenhauer, der im Betrieb im Erdgeschoss angestellt war, und ein Tapezierer. Die Enge, die in dem recht kleinen, kellerlosen Haus herrschte, und der durch die Feilenhauerei verursachte Lärm veranlassten B.s Vater, sich alsbald nach einer neuen Wohnung umzusehen. Schon am 18. 9. 1898, B. war gerade ein halbes Jahr alt, zog die Familie in das nicht weit entfernte Haus Bei den sieben Kindeln, in dem am 29. 6. 1900 B.s Bruder Walter geboren wurde. Angeregt durch eine private Initiative wurde 1960 erstmals eine Gedenktafel an B.s Geburtshaus angebracht. 1981 wurde es von der Stadt Augsburg erworben, restauriert und in der ersten Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (GBA 2, 333). Opernlibretto, von B. in Zusammenarbeit mit Kurt ä Weill verfasst und von Weill zur Oper vertont. Das Libretto entstand hauptsächlich im Herbst 1927; eine maschinenschriftliche Fassung vom Frühjahr 1928 ist erhalten (GBA Registerbd, 683). Die Kompositionsarbeit Weills war im Frühjahr 1929 abgeschlossen. Anfang 1929 wurde der ursprüngliche Titel Mahagonny zu Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny erweitert. Im Herbst 1929 revidierten Weill und B. die von Theaterleitern beanstandete Bordellszene (ä Terzinen über die Liebe). Der Erstdruck des Librettos stammt vom November 1929 (Universal-Edition; diese Fassung fehlt in GBA). Die Leipziger Uraufführung der Oper am 9. 3. 1930 endete beinahe im Tumult, nachdem Gruppen im Umkreis der NSDAP eine Störaktion durchgeführt hatten. Der Vorfall hatte nicht nur für die Verbreitung des Werks, sondern auch für die Textgestalt Folgen. Die Umarbeitung vom März 1930 fand in einer Neuauflage vom Juni 1930 (Universal-Edition; nicht in GBA) ihren Niederschlag. Ein Druck mit weiteren Änderungen erfolgte im Dezember 1930 in der ä VersucheReihe B.s (Kiepenheuer Verlag; vgl. GBA 2, 333). Während die früheren Drucke in einem Musikverlag als »Textbücher« erschienen waren, stellte der Druck in der Versuche-Reihe eine reine Leseausgabe dar (zur Text- und Druckgeschichte vgl. Nyström 2005). B.s Begriff »Mahagonny« dürfte auf einen 1922 erschienenen Schlagertext von O. A. Alberts Komm nach Mahagonne zurückgehen. Der Plan einer Oper auf das Thema Mahagonny ist bei B. seit 1924 belegt. Eine Anzahl von Mahagonny-Gesängen und -Songs entstanden 1924/25; die meisten wurden 1927 in ä Bertolt Brechts Hauspostille veröffentlicht. Nachdem B. im Frühjahr 1927 Weill kennen gelernt hatte, arbeitete Weill auf der 10 Grundlage der Mahagonny-Gesänge ein sog. »Songspiel« unter dem Titel Mahagonny aus. Das »Songspiel« wurde im Juli 1927 beim Baden-Badener Musikfest uraufgeführt. Gegenüber dem kurzen Songspieltext (GBA 2, 323) stellt das ab Herbst 1927 verfasste Opernlibretto eine fast völlig neue Dichtung dar. Allerdings ging gleichzeitig eine große Anzahl früherer B.-Gedichte (ä Gegen Verführung, Tahiti u. a.) ins Opernlibretto ein. Das Opernlibretto spielt in einem frei erfundenen ›Amerika‹ und handelt von einer Stadt, die von drei Verbrechern gegründet wird, unter ihnen die Witwe Leokadja Begbick, die die Geschäftsidee formuliert: die Stadt Mahagonny »soll sein wie ein Netz« und zahlungswillige Männer einfangen. Unter vielen anderen kommen auch vier Holzfäller, unter ihnen Jim Mahoney (Name im Erstdruck; im Versuche-Druck: Paul Ackermann) nach Mahagonny. Jim ist mit der ruhevollen Atmosphäre in Mahagonny unzufrieden und revoltiert. Unter dem Eindruck eines Hurrikans, der bald auftaucht und die Stadt zu zerstören droht, schafft er den neuen Leitspruch: »Du darfst!«; ein ungehemmtes Sich-Ausleben soll von nun an das Leben in Mahagonny prägen. Doch der Hurrikan macht einen Bogen um Mahagonny, förmliche Exzesse in Essen, Lieben, Boxen und Saufen beginnen trotzdem. Am Ende dieser Exzesse sind zwei von Jims Freunden ums Leben gekommen. Er selbst wird wegen des schlimmsten Verbrechens in Mahagonny, des Unvermögens zu bezahlen, verhaftet und von der Richterin Begbick zum Tode verurteilt. Nach der Hinrichtung Jims geht die Stadt in Flammen unter. Die B.-Forschung sieht das Libretto als ein Übergangswerk im Schaffen B. s. Viele Motive seiner Jugenddichtung, z. B. Amerika, Rauchen, ä Boxen, Sex, Alkohol, werden hier kritisch beleuchtet. Wenn die Kapitalismuskritik sich auch deutlich hervorhebt, sind die Ausgangspunkte dieser nicht eindeutig; häufig werden dem Text Fatalismus und mangelnde Konstruktivität vorgeworfen. Sprachlich spannt das Libretto einen Bogen vom sehr naiven Englisch im ä Alabama Song bis zur gehobenen Poesie im Kraniche-Duett. Im Erstdruck ist Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny in 21 Szenen eingeteilt, die jeweils relativ selbstständige Einzelbilder darstellen, oft mit einführenden Projektionstexten. Außerdem ist eine Einteilung in drei Akte vorhanden (die im Versuche-Druck, GBA 2, 333, dagegen fehlt). Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny Weill schrieb eine durchkomponierte Oper für acht größere Solopartien, Chor und Orchester; er strebte eine Neukonzeption der Nummernoper an und sah die Szenen als »abgeschlossene musikalische Formen« (Weill 2000, 105). Stilistisch mischte Weill seinen »Song-Stil« mit einem, wie er ihn selbst nannte, »vollkommen reinen, durchaus verantwortungsbewussten Stil« (Weill 2002, 194), der neobarocke Elemente enthält. Weill und B. verfassten 1930 jeder für sich Werkkommentare mit kennzeichnenden Unterschieden in der Bewertung der Operngattung. EN Augsburg. B.s Geburtstadt, als Umfeld seiner Sozialisation, aber auch in Form von Verwandten, Freunden und Bekannten, hinterließ im Werk umfangreiche und tiefgreifende Spuren. Neben den oft wahrgenommenen, meist singulär gesehenen Anspielungen und Bezugnahmen, z. B. in ä Baal und manchem frühen Gedicht, wurde zunehmend erkannt, dass dem Augsburger Hintergrund in einigen Werken geradezu strukturbildende Bedeutung zukommt, etwa in der ä Legende vom toten Soldaten, der ä Ballade vom Liebestod, ä Erinnerung an die Marie A., ä Trommeln in der Nacht, den Einaktern aus dem Jahr 1919. Auch in der späteren Dichtung sind mehr oder weniger bedeutsame Reminiszenzen an Augsburg allenthalben und in verschiedenen Variationen präsent, keineswegs nur in der Erzählung ä Der Augsburger Kreidekreis und den ä Flüchtlingsgesprächen. Nach B.s frühzeitigem Entschluss, unbedingt Schriftsteller zu werden, wurde ihm die Stadt am Lech für seine Ambitionen rasch zu klein. Deshalb orientierte er sich – über eine kurze, von Unterbrechungen geprägte Phase in ä München, während der er immer wieder Tage und Wochen in Augsburg verbrachte – nach ä Berlin. Anfang September 1924 zog B. endgültig in die Hauptstadt. In der Zeit bis zur Emigration kehrte B. häufig nach Augsburg zurück, wo für ihn in der väterlichen Wohnung ein Zimmer bereit stand. Nach dem Exil besuchte er die Heimatstadt noch zwei Mal: 1949 und 1950, jeweils im September; seine Äußerungen über Augsburg indessen sind in ihrer Wertung ambivalent. Trotz einer Vielzahl von Schwierigkeiten während der Zeit des ›Kalten Krieges‹ – so wurde erst 1966 eine Straße nach B. benannt – bemühten Augsburger Tageszeitungen sich Augsburger Privatleute, aber auch Institutionen frühzeitig um das Werk B.s und dessen Andenken. Seit Ende der 1940er Jahre inszeniert das Stadttheater in beinahe steter Regelmäßigkeit Stücke B. s. Die Augsburger Tagespresse bot sich immer bereitwillig als Forum zur Auseinandersetzung mit ihm an. Seit 1991 existiert die ä Bertolt Brecht-Forschungs- und Gedenkstätte mit der zweitgrößten B.-Sammlung der Welt, zum 100. Geburtstag wurde das Geburtshaus kostenintensiv saniert und die dort gezeigte Dauerausstellung neu konzipiert. Seit 1995 vergibt die Stadt im Turnus von drei Jahren den ä Bert-Brecht-Preis. Hinzu kommen nach wie vor umfangreiche private Initiativen, auf sie zurückgehend z. B. das ä Dreigroschenheft, das seit 1994 viermal jährlich erscheint. JH Augsburger Tageszeitungen. Vom 8. 8. 1914 bis zum 20. 2. 1916 erschienen in den Augsburger Neuesten Nachrichten, der München-Augsburger Abendzeitung und deren Beilagen 39 Beiträge B.s, die er meist mit dem Pseudonym Berthold Eugen zeichnete. Nach Einstellung der von ihm und Fritz Gehweyer herausgegebenen ä Schülerzeitschrift Die Ernte im Februar 1914 waren dies für den 16-jährigen die ersten Möglichkeiten, wieder zu veröffentlichen – und dies in angesehenen Tageszeitungen. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges gab es in der Presse einen erhöhten Bedarf an dichterischen Beiträgen, die geprägt waren vom so genannten Augusterlebnis, vom nationalen Hochgefühl, das nach Kriegsausbruch die Nation zu einen schien. Auch die Beiträge B.s erwecken auf den ersten Blick den Eindruck, sich in diesen Rahmen zu fügen: Sie scheinen geprägt von nationalem Pathos und richten sich thematisch nach den Forderungen des Tages: besungen werden heldenhafte Taten deutscher Soldaten, die Tapferkeit des Volkes, die Größe des Kaisers. Bereits Ende der 1960er Jahre wurde die Authentizität dieses Nationalismus bezweifelt, der Verdacht gehegt, B. habe ihn lediglich vorgegeben, inszeniert, um eigene kleine Werke erstmals in einem größeren Medium veröffentlicht zu sehen. Betrachtet man die Texte genauer und vergleicht sie mit der Vielzahl anderer aus dieser Zeit, bestätigt sich dieser Befund: Gleich im ersten dieser Beiträge, in Turmwacht, stellt B. durch die poetologische Formulierung »wie ich mir aus einem 11 Roman gemerkt habe« (GBA 13, 7) Distanz zum Inhalt her, der in Anführungszeichen gesetzt wird (vgl. BHB 3, 25). Des Weiteren parodiert B. den Predigtduktus, den er im eigenen Religionsunterricht kennen gelernt hatte. Und während z. B. andere Autoren die Besatzung des Kriegsschiffes Emden als heldenhaft und vorbildlich feiern, zeichnet B. ein Bild von Untergang und Verwesung (vgl. GBA 13, 79 f.). Die stets als biografisch gedeutete Melancholie des Gedichtes Soldatengrab (ebd., 89), in dem B. angeblich einen gefallenen Freund betrauert, ist schon deshalb nicht authentisch, weil zur Entstehungszeit noch keiner seiner ihm näher stehenden Kameraden umgekommen war. Hier spricht ein lyrisches Ich, kein unmittelbar Betroffener. In den Augsburger Kriegsbriefen imitiert B. sehr überlegt die Deutschen Kriegsbriefe, ein damals verbreitetes Genre, in dem über die Front berichtet wurde. Noch weitere dieser Texte, die ambivalent sind, gleichzeitig vom nationalistischen Standpunkt, aber auch als dessen Parodie gelesen werden können, belegen, dass es B. schon sehr früh mehr um literarisches Raffinement, Dichtung, Fiktion als um Gesinnung ging. Er nahm die Gelegenheit wahr, instrumentalisierte die Zeitungen, bot ihnen das, was opportun war, um sich als Autor ins Gespräch zu bringen. Was bedeutende Dichter, allen voran Thomas ä Mann, nicht vermochten, schaffte offenbar der Gymnasiast: Distanz zum politischen Geschehen, das beinahe alles und jeden mitriss, zu bewahren. Nach Februar 1916 erschienen in Zeitungen nur noch sporadisch Texte B.s, bis von Oktober 1919 bis Januar 1921 abermals mehr als zwanzig Beiträge – überwiegend Kritiken von Augsburger Theaterinszenierungen – gedruckt wurden; diesmal in der USPD-Zeitung Volkswille. B.s prononciert antibürgerlicher Gestus, den er inzwischen pflegte, hat an seiner Identifizierung mit den politischen Zielen des Volkswillen bisher keine Zweifel aufkommen lassen. Ein genauerer Blick erweist indessen auch hier, dass B. jegliche politische Programmatik fern lag, die Kritiken nichts enthalten, was nicht von B. selbst aus erklärbar wäre. Er provoziert, spielt virtuos mit dem Genre der Theaterkritik, geriert sich als Routinier und nimmt in witziger Weise gelegentlich eine Metaebene ein, indem er den Leser direkt anspricht: »Sie, da können Sie ihm nichts nachweisen!« (GBA 21, 76) Eine Kritik verfasste er gar in Versform (ebd., 12 44 f.). Diese mangelnde Ernsthaftigkeit relativiert die These, B. habe seinem Kritiker-Vorbild Alfred ä Kerr gleichkommen wollen (Mittenzwei 1987, Bd. 1, 126); eher handelt es sich um parodierende Nachahmung. B. benutzte damit ein zweites Mal die Presse als Medium, um sich als Autor zu inszenieren, diesmal sogar als Theaterkritiker. Dem entspricht seine Position der Rätebewegung gegenüber: Eine gewisse Faszination von den aufregenden politischen Ereignissen, bis zu einem gewissen Maße spielerische Identifikation, gleichzeitig jedoch Nüchternheit, Distanz, die es B. gestattete, die Vorgänge in erster Linie hinsichtlich ihrer ästhetischen Verwertbarkeit zu betrachten. JH Aus dem Lesebuch für Städtebewohner (GBA 11, 155). Die zur sog. ›Städtelyrik‹ gehörende Abfolge von zehn Gedichten entstand 1926/27 und enthält die für diesen Gedichttyp B.s bekannte radikale Analyse des modernen Lebens in der Großstadt, womit er formal und inhaltlich an die Großstadtlyrik anknüpfte, die seit dem Naturalismus vor allem von expressionistischen Dichtern (Georg Heym, Jakob van Hoddis, Blass) geschrieben wurde. Ursprünglich plante B. die Aufnahme der Gedichte in ä Bertolt Brechts Hauspostille (Tagebuch Elisabeth ä Hauptmann, 8. 6. 1926), doch erfolgte inzwischen 1926–28 bereits der Vorabdruck einzelner Gedichte und schließlich 1930 der Erstdruck einer Teilsammlung (Nr. 2, 3, 7, 8, 9) in den ä Versuchen (Heft 2). Die Gedichte 7 und 8 wurden unter dem Titel Aus einem Lesebuch für Städtebewohner (in B.s Nummerierung 1, 2) 1927 publiziert, im gleichen Zeitraum entstanden auch die übrigen Gedichte. 1938 wurden alle Gedichte für den 4. Band der Gesammelten Werke im Malik-Verlag neu zusammengestellt. Um 1928 schrieb B. auch ä Proletarische Anekdoten aus dem Lesebuch für Städtebewohner, die – wie die Oper ä Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny – den ›Einzug der Menschheit in die großen Städte‹ veranschaulichen sollten. In den Jahren von 1927–33 zeichnete sich B.s Arbeitsweise – in lyrischen Formen und in der dramatischen Produktion – durch ein besonderes soziales Engagement aus. Erste Versuche, die Strategien des Großstadtlebens sowie die ›große Stadt als Dschungel‹ zu beschreiben, gehen bis ins Jahr 1921 zurück (ä Kipling-Lektüre), doch schafft erst B.s Umzug von Aus dem Lesebuch für Städtebewohner München nach Berlin (1924) die realen Voraussetzungen, um jenes ›kalte Ich‹ als anonyme Figuration im Gedicht zu setzen, das die Instanz des lyrischen Sprechens erzeugt. B. experimentierte seit 1926/27 mit diesem ›neusachlichen Gedichttyp‹, um Möglichkeiten zu schaffen, die Meinungen der Masse Mensch einzufangen. Sprachlich explizit ist dieser Suchvorgang in der Sprachformel: »Verwisch die Spuren!« (im Teil 1 fünfmal wiederholt), die als Motto den Gestus im Lesebuch für Städtebewohner bestimmt. Mit dem Begriff Lesebuch nannte B. bereits im Titel seine Zielsetzung: die Sammlung sollte eine Fibel der Großstadterfahrungen sein. In appellativen Sprachgesten: »Trenne dich von deinen Kameraden auf dem Bahnhof / Gehe am Morgen in die Stadt mit zugeknöpfter Jacke / Suche dir Quartier und wenn dein Kamerad anklopft: / Öffne, o öffne die Tür nicht / Sondern / Verwisch die Spuren!« (GBA 11, 157), aber auch Monologen werden Anweisungen für einen Verhaltenskodex gegeben. Auffällig ist, dass einzelne Teile mit einem in Parenthese gestellten Nachsatz versehen sind, die eine andere, moralisierende Sicht auf das Gesagte eröffnen: »(Das wurde mir gesagt,)« (ebd.), »(So sprechen wir mit unsern Vätern.)« (ebd., 159). Im Gedicht wird die Anonymität des Großstadtdaseins zur zentralen These. Die dabei eingenommene Position der Distanz nimmt auch die Generation der Eltern nicht aus, sodass das Erkaltetsein der in verschiedenen Rollen sprechenden Figur verstärkt wird. »Wenn du deinen Eltern begegnest in der Stadt Hamburg oder sonstwo / Gehe an ihnen fremd vorbei, biege um die Ecke, erkenne sie nicht« (ebd., 157). Außerdem spricht B. zentrale Themen des Großstadtlebens wie Prostitution, Obdachlosigkeit und Hunger an, die aus der Ich-Perspektive (4, 5) die negativen Auswirkungen auf den Einzelnen reflektieren (»Ich bin ein Dreck.«; ebd., 160). Mit der Kreatur Mensch als Brutstätte von »Schwäche, Verrat und Verkommenheit« (ebd.) wird ein »Geschlecht von morgen« charakterisiert, das ›unvermeidlich‹ (ebd., 162) scheint, da: »Bald schon kein Dreck mehr, sondern / Der harte Mörtel, aus dem / Die Städte gebaut sind.« (ebd.) Teil 9 des Gedichts trägt eine gesonderte Überschrift und beinhaltet Vier Aufforderungen an einen Mann von verschiedener Seite zu verschiedenen Zeiten. Neben der im gesamten Gedicht herr-