Computational Intelligence: die Natur als Vorbild für

Werbung

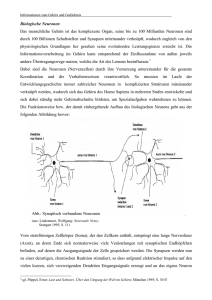

Computational Intelligence: die Natur als Vorbild für technische Automatisierungslösungen Prof. Dr.-Ing. Bernd Cuno Fachhochschule Fulda, Fachbereich Elektrotechnik Marquardstraße 35, 36039 Fulda Email: [email protected] 1. Einführung 1.1 Aktuelle Probleme der Automatisierungstechnik Die Erweiterung des Anwendungsspektrums der Automatisierungstechnik, wirtschaftliche Zwänge sowie technologische und umwelttechnische Gründe führen seit Jahren zu einer anwachsenden Komplexität der Prozesse sowie zu steigenden Anforderungen an deren Automatisierung. Konventionelle Verfahren der Automatisierungstechnik können in vielen Fällen - auch bei sorgfältiger Parametrierung - diese Anforderungen nicht mehr erfüllen [1]. Die tiefergehende Analyse zeigt, daß Probleme besonders bei Automatisierungsaufgaben auftreten, die folgende wesentliche Eigenschaften aufweisen: • hohe Komplexität, gekennzeichnet durch nichtlineares Verhalten und hohe Systemordnung, • Anfall großer - einerseits unvollständiger, andererseits stark redundanter - Datenmengen, • unpräzises, unvollständiges und schwer strukturierbares Prozeßwissen sowie • hohe Echzeitanforderungen. Während hinsichtlich der Lösung dieser Probleme die theoretischen und praktischen Grundlagen der konventionellen Automatisierungstechnik oftmals versagen, bewältigen das menschliche Hirn und selbst einfache biologische Systeme derartige Probleme teilweise mühelos. Bis heute gelingt es nicht, ein autonomes Fahrzeug zu entwerfen, das nur annähernd die Effizienz und Eleganz einfachen tierischen Verhaltens besitzt [2]. „Einfache“ Erkennungsvorgänge, wie das Wiedererkennen eines Gesichts „auf den ersten Blick“, das Zurechtfinden im Gelände oder auch das Verstehen von undeutlicher Sprache erledigt das Gehirn in Sekundenbruchteilen, während technische Einrichtungen an diesen Aufgaben noch scheitern. In den letzten Jahren wurde es immer augenscheinlicher, daß die alleinige Weiterentwicklung der konventionellen Automatisierungsverfahren nicht ausreicht, um den wachsenden Anforderungen des Marktes zu genügen. 1.2 Suche nach neuen Problemlösungen: die Natur als Vorbild Die logische Konsequenz der oben dargestellten Erkenntnisse scheint deshalb zu sein, die Strategie zu kopieren, welche die Natur offensichtlich erfolgreich benutzt, um solche schwierigen Aufgaben zu lösen. Da die Natur im Vergleich zur Technik gigantische Leistungen vollbringt, steht hier ein unerschöpfliches Ideenpotential zur Verfügung. Im Erfolgsfall könnte der Einsatz naturbasierter, d.h. am Vorbild der Natur orientierter Verfahren zu einer erheblichen Leistungssteigerung der Automatisierungstechnik beitragen. Daher die Motivation zur Beschäftigung mit dem Thema: High Tech lernt von High Nature. Obwohl die Funktionsweise der betreffenden Prinzipien der Natur bisher nur bruchstückhaft bekannt ist, werden bereits seit einigen Jahren Versuche unternommen, diese in Automatisierungskonzepte umzusetzen. Über entsprechende Anwendungen wird in fachlich orientierten sowie populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen unter folgenden Schlagzeilen - meist euphorisch - berichtet: / Die Biologie hilft der Informatik auf die Sprünge / Den Fähigkeiten des menschlichen Gehirns auf der Spur / Chips mit Grips - autonome Roboter helfen das Gehirn zu verstehen / Fuzzy Logik - näher zur Natur ? / Software züchten, statt sie zu schreiben / Fuzzy Logic - Computing with words ? / Neuronale Netze - Zukunftsmusik oder Realität ? / Gehirn und Gespinste: Mensch, Maschine - Kopfgeburten / Gehirnzellen auf einem Chip / Computer lernen denken /. Im folgenden sollen die Ursprünge der naturbasierten Verfahren kurz dargestellt und erste Erfolge, aber auch deren enorme bisher noch ungenutzte Potentiale aufgezeigt werden. Dadurch sollen Forscher, aber auch Entwickler und Anwender der industriellen Automatisierungstechnik für dieses für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Industrie bedeutende Thema sensibilisiert und zur innovativen Umsetzung ermuntert werden. Auch wenn die vorliegende Darstellung teilweise die gewohnte rein technische Ebene verläßt und für den Anwender einen teilweise noch futuristischen Aspekt aufweist, gilt es zu bedenken, daß „für die Praxisnähe von übermorgen die sogenannte Praxisferne von heute ein notwendiger Preis ist“ (Erich Staudt, Professor am Institut für Arbeitswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum). Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit auf dem Gebiet der naturbasierten Automatisierungsverfahren ist die fachübergreifende Betrachtung. Andererseits leisten das theoretische Gebäude sowie die Methoden der inzwischen zur Systemwissenschaft ausgebauten Regelungstechnik einen wesentlichen Beitrag auf dem Gebiet der Erforschung der natürlichen Intelligenz (Kognitionswissenschaft) sowie der Evolution. Hier arbeiten mittlerweile Biologie, Medizin, Mathematik, Informatik, aber auch Philosophie, Psychologie, Linguistik und verschiedene Ingenieurwissenschaften interdisziplinär zusammen. Zu einer Verstärkung der interdisziplinären Arbeit sowie zum Abbau von Hemmschwellen soll folgendes Zitat von Antoine de Saint-Exupery ermuntern: „Die Maschine trennt den Menschen nicht von den großen Dingen der Natur, sondern wirft ihn noch tiefer in sie hinein.“ Das angefügte Literaturverzeichnis soll den Leser zum weiteren vertiefenden Studium anregen. 2. Das Prinzip der Regelung 2.1 Gemeinsamkeiten biologischer und technischer Regelungen Das Prinzip der Regelung wurde von der Evolution bereits Milliarden von Jahren vor den Regelungstechnikern „erfunden“. Gemeinsame Merkmale von biologischen und technischen Regelungssystemen [2], [3] sind • Informationsfluß innerhalb des Regelkreises, • rückwirkungsfreie Regelkreiselemente und • das Konzept der negativen Rückkoppelung. Im Unterschied zu technischen Regelungen sind biologische Regelungen allerdings höchst komplexe Mehrgrößensysteme, die oft Millionen von elementaren Ein- und Ausgängen enthalten. Einer Regelaufgabe sind oft unterschiedliche Stellgliedtypen zugeordnet, während ein und dasselbe Stellglied wiederum (mit meist variabler Priorität) verschiedenen Regelaufgaben dient. 2.2 Regeln und Lernen Ohne die Fähikeit, zu lernen und das erworbene Wissen zu speichern, wären der Mensch aber auch selbst die einfachsten Tiere, hilflos. Lernen umfaßt jene Abläufe, bei denen Informationen über die Welt erworben werden, und Gedächtnis steht für den Prozeß, mit dessen Hilfe das Wissen abrufbar gespeichert wird. Den Vorgang des natürlichen Lernens beschreibt Konrad Lorenz als Beispiel eines Regelkreises [4]. Er bemerkt, daß durch den Übergang vom Steuer- zum Regelprinzip „völlig neue Systemeigenschaften des nervlichen Apparates entstanden sind“. Ein Leben ohne das Prinzip des Regelns ist offensichtlich nur in einem „Milieu von unvorstellbar großer Konstanz“ (zum Beispiel im Wasser bzw. in der "Ursuppe") möglich. Den meisten Lernvorgängen gemeinsam ist die Rückkoppelungsschleife, bestehend aus: Wahrnehmung des realen Umfelds, Wiedererkennen von wiederholt auftretenden Situationsmerkmalen, Evaluierung (Korrelation zwischen angewandten Verhaltensweisen und ihrem Nutzen bzw. Schaden), Verallgemeinerung oder Abstraktion der Erkenntnis, entsprechende Verhaltensänderung, veränderte Wirkung auf das Umfeld [2]. 2.3 Lernen und Simulation Eine wichtige Fähigkeit des Menschen besteht in der Simulation. Bevor wir eine Handlung konkret ausführen, simulieren wir sie gewöhnlich mit Hilfe unserer Vorstellungskraft. Wir können so die möglichen Auswirkungen der Handlung analysieren und entscheiden, ob wir sie wie geplant durchführen, sie ändern oder auf sie verzichten wollen. Durch Einsatz der Simulation braucht der Mensch nicht den Preis zu zahlen, der mit den unvermeidlichen Fehlern verknüpft ist oder um mit Karl Popper zu sprechen: „Die Simulation ermöglicht es, daß nicht wir, sondern unsere Hypothesen sterben“ Die heute fast ausschließlich auf Digitalrechnern durchgeführte wissenschaftliche bzw. technische Simulation hat mittlerweile alle Gebiete der Naturwissenschaft und der Technik erfaßt und ist in manchen Bereichen so erfolgreich, daß man gänzlich auf das Experiment verzichten kann. In anderen Bereichen ist sie der einzige Zugang zur Erfassung genauer Abläufe, weil entsprechende Experimente nicht durchgeführt werden können. Wesentliche Anwendungsgebiete der Simulation in der Automatisierungstechnik sind: • • • • Einsatz von Echtzeitsimulatoren zur Schulung, Prozeßbeobachtung und Diagnose, Simulationsgestützte Prognose und Adaptive Regler. Durch das vertiefte Studium biologischer Regelkreise können voraussichtlich noch viele wertvolle Lösungsideen für komplexe technische Regelaufgaben auf dem Gebiet der lernenden, adaptiven oder autonomen Systeme gewonnen werden. 3. Evolution Das von Gregor Johann Mendel (1822-1884) aufgestellte dritte Vererbungsgesetz, das Gesetz der freien Rekombination des Erbguts, besagt, daß das Erbgut zumindest prinzipiell in allen möglichen Kombinationen neu zusammengestellt werden kann. Ferner hatte Mendel erkannt, daß sich das Erbgut aus bestimmten, diskreten Einheiten zusammensetzt. Wir wissen heute, daß diese wie folgt aufgebaut sind: die im Zellkern befindlichen Chromosomen enthalten die langgestreckten Moleküle der Desoxyribonukleinsäure (DNS), die wiederum aus vier Nukleotiden, den Basen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin besteht. Diese bilden das genetische Alphabet, ihre jeweilige Reihenfolge in der DNS die genetische Information in Form des genetischen Codes. Die kleinste Erbeinheit, das Gen, setzt sich typischerweise aus etwa 1000 Nukleotiden zusammen. Der genetische Code stellt beim Aufbau der Lebewesen die Information zur Eiweiß- oder Proteinsynthese bereit. Er ist hochgradig redundant ausgelegt und in der Natur universell gültig: alle Organismen übersetzten die Basensequenzen in der gleichen Weise. Je drei aufeinanderfolgende Nukleotide codieren eine Aminosäure. Insgesamt sind dabei 43 = 64 Kombinationen möglich. Da nur 20 verschiedene Aminosäuren existieren, ist der Code also mehrdeutig und somit redundant ausgelegt. Die Reihenfolge der Aminosäuren bestimmt die Grundstruktur der Proteinmoleküle und damit in letzter Instanz den Aufbau der Zellen und somit des gesamten Organismus [5]. Als zu Beginn dieses Jahrhunderts die Vererbungsgesetze Mendels wiederentdeckt wurden, war man davon überzeugt, daß ein Gen zwangsläufig ein bestimmtes Merkmal festlegt. Diese Vorstellunmg wurde nach dem zweiten Weltkrieg von der Überzeugung abgelöst, daß die Gene nur einen gewissen Rahmen bstimmen, die eigentlich formende Kraft aber die Umwelt sei. In den sechziger Jahren begann sich dann allmählich wieder die Meinung durchzusetzen, daß die Gene und nicht die Umwelt die wichtigste Rolle bei der Entwicklung eines Individuums spielen. Daß der Mensch mehr ist als die Summe seiner Gene, wird heute von den Wissenschaftlern nicht mehr angezweifelt. Tatsächlich wird jede Eigenschaft, Verhalten und Intelligenz eingeschlossen, durch ein komplexes Zusammenspiel der Gene (mit einem hohen Grad an Vernetzung) bestimmt. Selbst bei (monogenen) Erbkrankheiten, die bisher auf einen Fehler in nur einer Erbanlage zurückgeführt wurden, können offenbar Regelkreise unüberschaubar ineinandergreifen [28]. Alle Eigenschaften lebender Organismen, wie Anatomie, Nervensystem, Sinne, Gefühle, Bewußtsein sind Ergebnisse der biologischen Evolution. Gemäß der von Charles Darwin (1809-1882) im Jahre 1859 begründeten Evolutionstheorie beruht der von der Evolution durchgeführte Suchprozeß auf drei einfachen Prinzipien: • der zufälligen Mutation des genetischen Materials (Erbgut), • der Fortpflanzung durch Reduplikation (identische Teilung) bzw. Rekombination (Crossover) der Erbinformation und • der Selektion aufgrund der Tauglichkeit eines Individuums (survival of the fittest). Die für den Ingenieur erstaunlichsten Eigenschaften der Evolution sind die relative Einfachheit ihrer Vorgehensweise und das Zusammenwirken verschiedener Steuerungsmechanismen. Der von Darwin geprägte Begriff der Fitneß eines Lebewesens setzt sich aus einer Vielzahl verschiedener Eigenschaften zusammen. Er ist eine Variable, die sich über den Fortpflanzungserfolg unter den jeweiligen Selektionsbedingungen definiert. Die Evolution führt zu Organismen mit spezifischen Eigenschaften, die eine vorläufig stabile Wechselwirkung mit ihrer Umgebung erlauben. Eine Veränderung oder Erweiterung der Eigenschaften eines Organismus kann sich entweder als fatal erweisen und somit mit dem veränderten Organismus verschwinden oder sie erweist sich als vorteilhaft im Wettbewerb um begrenzte Ressourcen und führt zu einer erweiterten Art mit entsprechend erweiterten Eigenschaften, d.h. zu einem neuen, vorläufig stabilen Gleichgewicht. Trotz des positiv klingenden Begriffs Evolution muß festgestellt werden, daß im Laufe der Evolution nicht alle Wege „aufwärts“ zu komplexeren und intelligenteren Lebewesen, sondern viele „abwärts“, zu rückgebildeten vereinfachten Formen geführt haben [6]. Der praktische Wert der Evolutionstheorie für die Automatisierungstheorie besteht aktuell darin, daß sie einerseits darüber aufklärt, wie natürliche Intelligenz entstand und andererseits die wissenschaftliche Basis für Konzepte des künstlichen Lebens bildet. Erfolgreiche Anwendungen sind die genetischen Algorithmen ([7] und [8]) sowie die Evolutionsstrategien ([9] und [10]), die am weitesten verbreiteten Vertreter einer Klasse direkter stochastischer Optimierungsverfahren. Diese Algorithmen benutzen der Rekombination, Mutation und Selektion nachempfundene genetische Operatoren zur qualitativen Höherentwicklung einer Population von Lösungskandidaten für ein gegebenes Optimierungsproblem. Ihr Potential zum Auffinden guter Näherungslösungen selbst für schwierige multimodale Optimierungsaufgaben wurde inzwischen in einer Vielzahl von Anwendungen demonstriert [11]. In beinahe allen Bereichen unserer Umwelt finden sich geniale Schöpfungen der Natur. Wenn es uns gelängem, besser zu verstehen, wie die Natur ihre Produkte hervorbringt und an ihre Umwelt anpaßt, so könnten wir versuchen, diese Prozesse nachzubilden und ebenfalls bessere, umweltverträglichere, biologisch abbaubare, energiesparende und in vielerlei Hinsicht optimierte Produkte erzeugen [12]. 4. Sprache und Logik Die in dem Zeitraum vor rund 300.000 bis 20.000 Jahren entstandene menschliche Sprache zählt zu den herausragenden Eigenschaften des Menschen. Mit der Entwicklung der Sprache hat sich das Gehirn stark weiterentwickelt. Das Wesentliche der Sprachfähigkeit besteht darin, Dinge oder Handlungen zu verallgemeinern, d.h. einer Klasse zuzuordnen und durch ein Symbol zu benennen. Sprache beinhaltet somit ein hochdifferenziertes Vermögen zur Klassenbildung. Menschliche Entscheidungen basieren wiederum auf Aussagen mit sprachlicher Vagheit und evidenzmäßiger Unsicherheit. Die Vielfältigkeit der menschlichen Sprachen beweist, daß nichts an ihnen absolut und notwendig ist. Ebenso kann man annehmen, daß Logik und Mathematik historische, zufällige Ausdrucksformen sind, die auch in anderen als den uns bekannten Formen existieren können [24]. Sprechen lernen die Menschen von selbst, Schreiben und Lesen muß man ihnen mühsam beibringen und es wird nicht von allen beherrscht. Dies bedeutet, daß Schreiben und Lesen nicht zur biologischen Grundausstattung des Menschen gehört, während Sprechen dem Menschen so natürlich ist wie Gehen ist.; es hat seine biologische Grundlage in einem „phonetischen Modul“, durch das gesprochene Sprache ohne Umweg einer inneren Übersetzung produziert und rezipiert wird. Das phonetische Modul bringt mittels motorischer Muster „phonetische Gesten“, die Grundbausteine der gesprochenen Sprache, hervor. Ähnlich werden sprachliche Laute, die gehört werden, verarbeitet. Die Organe, die mit Lesen und Schreiben zu tun haben, sind weit besser für ihre Aufgabe geeignet als diejenigen, die für das Sprechen und Hören zuständig sind: ein geschriebener oder gedruckter Text kann vom Auge sehr viel präziser wahrgenommen werden als eine Lautfolge durch das Ohr und die Hand kann genauer Buchstaben zeichnen als die Zunge die entsprechenden Laute formen [31], [32]. Die klassische Modellierung menschlicher Entscheidungen (d.h. des logisch analytischen Teils des menschlichen Verstands) ist wesentlich durch die Kategorienlehre und die Lehre von den logischen Schlüssen und Beweisen des Aristoteles (384-322 v. Chr.) geprägt. Dieser ging von folgenden Axiomen aus: • Satz vom Widerspruch: A kann nicht zugleich B und Nicht-B sein („... denn es ist nicht möglich, daß dasselbe demselben in derselben Beziehung zugleich zukomme und nicht zukomme“) • Satz vom ausgeschlossenen Dritten: A muß entweder B oder Nicht-B sein („denn zu behaupten das Seiende sei nicht oder das Nichtseiende sei, ist falsch“). Während der Satz vom Widerspruch einer Aussage verbietet, zugleich wahr und nicht wahr zu sein, verbietet es der Satz vom ausgeschlossenen Dritten einer Aussage, etwas anderes als wahr oder nicht wahr zu sein. Als Folge ist die klassische Logik gezwungen, jede Aussage so zu „runden“, daß sie entweder wahr oder falsch ist. Obwohl viele Behauptungen des Aristoteles auf dem Gebiet der Naturwissenschaften im Laufe der Zeit widerlegt wurden und er selbst in späteren Werken in Frage gestellt hatte, ob alle formulierbaren Aussagen einzig und allein mit den Wahrheitswerten wahr oder falsch belegt werden können („Einer der annimmt, daß 4 und 5 gleich seien, liegt immer noch richtiger, als der, der 4 und 1000 gleichsetzt“ aus Methaphysik), wurde die Modellierung der menschlichen Wissensverarbeitung durch die klassische Logik über zwei Jahrtausende beibehalten [13]. Die mathematische Basis der klassischen Logik ist durch die Aussagenlogik gegeben, die neben der Mengenalgebra und der Verknüpfungslogik zu den Modellen der Boolschen Algebra zählt. Da alle Modelle der Boolschen Algebra deren Axiome erfüllen und die gleiche algebraische Struktur besitzen, können die bestehenden Analogien zur Problemlösung ausgenutzt werden. Dies bedeutet, daß Probleme der Aussagenlogik mit Hilfe der Mengenalgebra gelöst werden können (so entspricht zum Beispiel einer logischen UND-Verknüpfung der Aussagenlogik die Bildung des Durchschnitts in der Mengenalgebra) [12]. Aufgrund der groben Vereinfachung auf die zweiwertige Wahr/ Falsch-Aussage liefert die klassische Aussagenlogik in vielen Fällen ein ungenügendes Modell der menschlichen Wissensverarbeitung. Dies trifft besonders bei komplexen Sachverhalten zu. Sowohl die Lingusitik als auch die Philosophie gelangten zu der Erkenntnis, daß einfache Konzepte eher präzise sind als komplexe, die zu Unbestimmtheiten tendieren: „Je umfassender die Bedeutungsfelder eines Begriffs sind, je weitreichender die Aussagen und Konsequenzen (A. Cornelius Benjamin) [13]. Lofti Zadeh formulierte das Gesetz der Unvereinbarkeit: „Wenn die Komplexität eines Systems ansteigt, verlieren präzise Aussagen an Sinn und sinnvolle Aussagen an Präzision“ oder „wenn die Komplexität eines Systems zunimmt, wird unsere Fähigkeit, präzise und dennoch signifikante Aussagen über dieses System zu machen, entsprechend geringer, bis eine Grenze erreicht wird, von der an Präzision und Signifikanz (oder Relevanz) zu sich gegenseitig ausschließenden Merkmalen werden“ [14]. Auch bei der Automatisierung komplexer Prozesse führte die Anwendung der klassischen Logik zu erheblichen Problemen. Nachdem im Laufe der Zeit (zum Beispiel durch Lukasiewicz, Gödel, Brouwer und von Neumann) verschiedene formale Ansätze einer mehrwertigen Logik vorgeschlagen und an der Entwicklung zugehöriger logischer Systeme gearbeitet wurde [13], brachte erst die 1965 von Lofti Zadeh formulierte unscharfe Logik (Fuzzy Logic) den Durchbruch. Der Begriff unscharfe Logik selbst bezieht sich auf eine ganze Familie möglicher mehrwertiger Logiken mit einem Kontinuum von Wahrheitswerten, die sich wiederum in der Definition ihrer logischen Operatoren unterscheiden und eine Verallgemeinerung der klassischen Logik darstellen. Nach dem Vorschlag von Zadeh [15] kann jeder linguistische Wert einer linguistischen Größe durch eine unscharfe Menge (Fuzzy Set) M beschrieben werden. Er ist dann durch die beiden Angaben Grundmenge G und Zugehörigkeitsfunktion µ mathematisch eindeutig definiert. Die Zugehörigkeitsfunktion gibt für jedes Element der Grundmenge G (z. B. Zahlenwerte einer Temperaturskala) die Zugehörigkeit zur Menge M (z. B. "warm") in Form eines Zahlenwerts zwischen Null und Eins an. Ist für einen bestimmten Wert die Zugehörigkeitsfunktion Eins, so trifft die den liguistischen Wert betreffende Aussage (z.B. „es ist warm“) voll zu, ist sie dagegen Null, so ist keinerlei Übereinstimmung vorhanden. Mit Hilfe der Theorie der unscharfen Mengen gelingt die Zuordnung linguistischer Aussagen zu unscharfen Mengen. Entscheidungen, die bisher vom Menschen getroffen wurden, können mit Hilfe von Fuzzy-Methoden wirkungsvoll Rechnern übertragen werden. Mit Hilfe der Fuzzy-Technologie ist es möglich, das oft nur linguistisch verfügbare Expertenwissen für Automatisierungslösungen zu verwenden. Dies gilt für Anwendungen auf dem Gebiet der intelligenten Meßwertverarbeitung, Steuerung und Regelung sowie der Diagnose technischer Prozesse. Besondere Vorteile der Fuzzy Technologie werden sich bei der Entwicklung leistungsfähiger Expertensysteme ergeben. Diese Anwendung der künstlichen Intelligenz (KI) ist an der Modellierung durch die zweiwertige Logik gescheitert und gehört zu der „einzigen großen Enttäuschung auf dem Gebiet des Einsatzes der Digitalrechner“ [13]. Da die Koppelung von Automatisierungssystemen mit den Sensoren und Aktoren eines industriellen Prozesses im allgemeinen über Analogwerte, d.h. reelle Zahlen erfolgt, hat E.H. Mamdani Transformationen zwischen den Ein- und Ausgangsgrößen des Prozesses und der Fuzzy-Welt vorgeschlagen [17]: • Die in der Fuzzifizierungsphase erfolgende „Vergröberung“ von Prozeßinformation (zum Beispiel ϑ = 22,5 °C → ϑ ist gleich warm) führt zu einer Informationsreduzierung und damit zu Entscheidungsräumen mit niedriger Dimension, so daß die effektive Ausführung komplexer Entscheidungsprozesse möglich wird. • In der Entscheidungs- oder Inferenzphase erfolgt der eigentliche Problemlösungsvorgang unter Nutzung der in der Regelbasis niedergelegten linguistisch formulierten Expertenerfahrung. • In der anschließenden Defuzzifierungsphase werden die unscharfen Ergebnisse des Entscheidungsprozesses zusammengefaßt und in die Welt der reellen Zahlen transformiert, so daß an den Prozeß wieder „scharfe“ (d.h. nichtlinguistische) Stellbefehle ausgegeben werden können. Die Auswahl, welche Informationen wie zu „vergröbern“ sind, ohne daß wesentliche Aspekte verloren gehen, setzt allerdings viel Prozeßwissen und Erfahrung voraus. Zur Beseitigung weit verbreiteter Mißverständnisse sei abschließend auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Begriffe (sprachlicher) Unschärfe und Wahrscheinlichkeit hingewiesen: beide beruhen auf Abstufungen; der erste auf der Abstufung von Wahrheit, der zweite auf der Abstufung von Erwartung. 5. Neuronale Netze 5.1 Informationsverarbeitung durch biologische neuronale Netze Das gesamte menschliche Nervensystem besteht aus etwa 15 bis 25 Milliarden Neuronen (Nervenzellen), von denen der größte Teil dem Zentralnervensystem zugeordnet ist. Die Neuronen sind sowohl in ein gemeinsames Ernährungs- und Erneuerungssystem als auch in ein gemeinsames Informationsnetz eingebaut. Letzteres soll im folgenden betrachtet werden [3], [18]. Während im Gehirn des Menschen stündlich etwa 1.000 Neuronen absterben, entstehen nach der Geburt im allgemeinen keine neuen Neuronen mehr. Allerdings gibt es Ausnahmen von dieser Regel. Erste Belege dafür, daß im Zentralnervensystem ausgewachsener Säugetiere neue Nervenzellen entstehen können, stammen aus den sechziger Jahren. In den neunziger Jahren hat man dann einen entsprechenden Nachweis auch für das Gehirn des Menschen erbracht [33]. Danach bleiben Zellen des Hippocampus lebenslang teilungsfähig. Wissenschaftler der Universität Bielefeld haben kürzlich herausgefunden, daß sich bestimmte Vorläuferzellen im Gehirn der Maus durch das Medikament Haloperidol zur Teilung anregen lassen, während das Medikament Amphetamin die entgegengesetzte Wirkung ausübt. Bei längerer Anwendung begünstigt die Substanz die Bildung neuer Synapsen. Hirnstrukturen befinden sich im Wechselspiel mit der Umwelt in einem ständigen Wandel, wobei im Hirn eine „Unruhe“ entsteht: es kommt offensichtlich zur Neuorganisation neuronaler Schaltkreise in mehreren Regionen im Hirn. Neuronen sind veränderte impulsübertragende Zellen, die typischerweise aus einem Zellkörper (Soma), etwa 1.000 bis 10.000 Dendriten als Eingangssignalempfänger und einem Axon zur Weiterleitung der Ausgangssignale bestehen. Über die Verzweigungen des Axons in die sogenannten Kollaterale ist ein Neuron über die Synapsen mit den Dendriten anderer Neuronen verbunden, wodurch neuronale Netze entstehen. Die in Form asynchroner Pulsfolgen auftretenden elektrischen Ausgangssignale der Neuronen werden durch verstellbare Eingangsgewichte an den Synapsen (und wahrscheinlich auch verstellbare Zeitverzögerungen) verarbeitet. Überschreitet die Summe der an den Eingängen eines Neurons anliegenden Erregungen einen gewissen Schwellwert, so breitet sich über seinen Ausgang ein elektrischer Impuls aus: das Neuron „feuert“. Dabei wird die Stärke des Impulses von der Stärke der Erregungen der Eingänge bestimmt. Wie stark ein Ausgangsimpuls wiederum auf die nachfolgenden Neuronen wirkt, hängt damit von Anzahl und Zustand der feuernden Ausgänge der verbundenen Neuronen sowie von der „Leitfähigkeit“ der Synapsen ab. Diese Leitfähigkeit nimmt zu bzw. ab, wenn die Synapse häufig bzw. nur selten zur Weiterleitung von Impulsen benutzt wird. Nach der bisher gültigen Auffassung war das Gedächtnis durch die als Gewichtsfaktoren wirkenden veränderlichen Leitfähigkeiten der vielen Synapsen repräsentiert. Das Verändern der Leitfähigkeit der Synapsen je nach ihrem Gebrauch und das ständige Nachwachsen von Verbindungen zwischen Neuronen wurden als ein wesentlicher Teil des Lernprozesses bei Lebewesen angesehen. Gemäß neuerer Erkenntnisse untergliedert sich das Gedächtnis wiederum in das explizite Gedächtnis, das es ermöglicht, erlerntes Wissen über Menschen und die Welt be- wußt abzurufen und in das implizite Gedächtnis, das unbewußter Natur ist, und den Rückgriff etwa auf erlernte motorische Fertigkeiten erlaubt (es umfaßt auch die klassische Konditionierung). Eine elementare Form impilziten Lernens ist die Sensibilisierung: ein Reiz steigert die Reaktionsbereitschaft auf schwächere, nachfolgende Ereignisse. Während die Erinnerung an einen einzelnen Reiz meist schon nach Minuten oder allenfalls Stunden abklingt, gehen wiederholte Reizungen in das Langzeitgedächtnis über. Die Sensibilisierung hält dann Tage bis Wochen an. Am Studium der Aplysia hat man festgestellt, daß das Kurzzeitgedächtnis auf der Veränderung bereits vorhandener Eiweißmoleküle beruht (eine Synthese neuer Proteine erfolgt nicht). Beim Langzeitgedächtnis wandert ein Enzym, die Protein-Kinase, in den Zellkern, aktiviert dort spezielle Eiweißstoffe, die das Ablesen genetischer Informationen ankurbeln (die sogenannten Transkriptionsfaktoren ) indem sie einen "genetischen Schalte" umlegen. Dadurch werden neue Proteine synthetisiert, die zur Konsolidierung und schließlich zur Stabilisierung des Langszeitgedächtnisses führen. Charakteristisch dafür sind strukturelle Veränderungen, zum Beispiel neu gebildete Synapsen. Um diesen wichtigen biologischen Regelkreis des Lernens gegen Störung zu sichern, ist eine molekulare Feinsicherung eingebaut: im Gegensatz zu dem das Langzeitgedächtnis fördernden Protein ist ein weiteres Protein eingebaut, welches das Ablesen unterdrückt. Das aktivierende Protein trifft im Zellkern auf das bereits im Ruhezustand gebildete hemmende Protein. Wiederholte Pulse bewirken, daß die blockierende Wirkung verlorengeht, Ohne das hemmende Protein würde schon eine einzige Anregung die Nervenzelle auf lange Zeit sensibilisieren [29]. Informationstransport und Informationsverarbeitung erfolgen im Gehirn massiv parallel, diskret, analog und asynchron, also ohne zentralen Taktgeber. Während bei primitiven Lebewesen die innere Informationsverarbeitung fast vollständig starr festgelegt ist, nehmen mit steigender Entwicklungsstufe die Möglichkeiten einer individuellen Gestaltung zu [3]: die feste „Verdrahtung“ wird ersetzt durch die Selbstorganisation während eines Lernvorgangs. Die Informationsspeicherung erfolgt ebenfalls dezentral an den Synapsen, den Kontaktstellen zwischen den Neuronen (siehe oben). Weitere wesentlichen Merkmale der neuronalen Organisation sind: • Redundanz der Bearbeitungslemente (die Beschädigung relativ weniger Neuronen hat keine spürbaren Auswirkungen auf das allgemeine Verhalten), • Anpassungsfähigkeit an vielerlei veränderliche Bedingungen. 5.2 Künstliche neuronale Netze Bereits 1943 veröffentlichten der amerikanische Psychiater Warden McCulloch gemeinsam mir dem Harvard-Studenten Walter Pitts das vereinfachte Modell des menschlichen Gehirns. Die Neuronen werden dabei durch Funktionen (Rechenelemente), die Synapsen durch die Verkoppelung (Verdrahtung) der Rechenelemente zu künstlichen neuronalen Netzen (KNN) repräsentiert. Die beiden Wissenschaftler zeigten, daß zum Beispiel Netzwerke von Schwellwert-Kennlinien jede Berechnung durchführen können (Berechenbarkeitsbeweis). Das Modell von McCulloch und Pitt war jedoch noch nicht fähig zu lernen. Ein Lernalgorithmus wurde 1949 erstmals von Donald Hebb beschrieben. Hebb formulierte dazu eine Art Selbstorganisationsprozeß. Eine Synapse, die zwei Neu- ronen miteinander verbindet, wird verstärkt, wenn beide Neuronen gleichzeitig aktiv sind. Diese einfache Lernregel reicht bereits aus, um aus einer anfänglich zufälligen Verbindung Strukturen zu schaffen, die denen des menschlichen Gehirns ähnlich sind. In der Folgezeit wurde eine Vielzahl von Neuronenmodellen (Rechenelemente), Netzstrukturen und Lernverfahren vorgeschlagen. Durch die steigende Leistungsfähigkeit sowie die fallenden Kosten der Digitalrechner haben künstliche neuronale Netze eine geeignete Realisierungsbasis und in Folge ein starkes industrielles Interesse gefunden. Erste Anwendungen zeigen, daß die in diese Technologie gesteckten Erwartungen erfüllt werden [20], [21]. 6. Ausblick Die Hoffnung, daß die notwendigerweise interdisziplinäre Beschäftigung mit den enormen Potentialen des Systems „High Nature“ zu zukünftigen „High Tech“-Lösungen für Automatisierungssysteme führt, scheint berechtigt. Allein ein Vergleich der Speicherkapazitäten und Verarbeitungsleistungen verdeutlicht die heute noch mehr als bescheidene Leistungsfähigkeit moderner informationsverarbeitender technischer Systeme: während das Speichervermögen einer 40 MB Festplatte bei 3,27⋅108 Bit liegt und es erst kürzlich einer Forschergruppe der University of Minnesota gelungen ist, einen Datenspeicher mit einer Kapazität von etwa 62 Gigabit pro herzustellen, beträgt die Gedächtniskapazität des menschlichen Hirns etwa 1014 Bit und das Speichervermögen von 1 cm3 menschlicher DNS 1021 Bit (Anmerkung: das in Büchern abgelegte Gesamtwissen der Menschheit wird auf 1018 Bit geschätzt). Die tägliche Datenmenge aller Satellitenbilder liegt derzeit bei ungefähr 9⋅1012 Bit, während die unbewußt verarbeitete Informationsmenge des Menschen pro Tag etwa 3,4⋅1024 Bit umfaßt [19]. Gegen die positive Beantwortung der grundsätzlichen Frage „Können Maschinen denken?“ besteht unter anderem der mathematisch basierte Einwand, daß die Leistungsfähigkeit der mathematischen Logik und damit der auf dieser Logik aufbauenden diskreten Maschinen Grenzen hat. So zeigt das Gödelsche Theorem auf, daß sich in jedem hinreichend mächtigen logischen System Behauptungen aufstellen lassen, die innerhalb des Systems weder bewiesen noch widerlegt werden können, solange nicht das System selbst möglicherweise in sich widersprüchlich ist. Die Frage, ob der menschliche Intellekt jemals fähig sein wird, die Natur und vor allem seine eigene Funktionsweise vollständig zu verstehen (d.h. ein vollständiges Modell zu erstellen, das den Konstrukteur mit einschließt [2]), ist heute noch heftig umstritten [22]. Während Optimisten anmerken, daß man mit einer Schreibmaschine problemlos die Beschreibung einer Schreibmaschine erstellen kann und daraus schließen, daß man mit dem Hirn das Hirn verstehen kann, nimmt Emeron Pugh einen pessimistischen Standpunkt ein: „Wenn das menschliche Hirn so einfach wäre, daß wir es verstehen könnten, dann wären wir so einfach, daß wir es nicht könnten“. Eine weitere Anregung an den Wissenschaftler und Ingenieur zum Nachdenken spannt den Bogen weiter zu den Künsten: „Es muß verstärkt zu einem Wechselspiel zwischen den Künsten und den Wissenschaften kommen. ... Die großen, kreativen Wissenschaftler haben alle nach Schönheit gestrebt. ... Faradays Suche nach dem Zusammenwirken von Elektrizität und Magnetismus war durch das Verlangen ausgelöst, Symmetrie in der Natur zu finden; Es waren vor allem ästhetische Gründe, die Einstein zur Relativitätstheorie führten: ihn störten Widersprüche zwischen Newtons Mechanik und Maxwells Elektrodynamik. Um die Schönheit der Maxwellschen Gleichungen zu erhalten, änderte er Newtons Annahme, daß Zeit und Raum absolute Größen sind. Das Ästhetische kann nicht die Logik und die anschließende experimentelle Bestätigung ersetzen. Aber es hilft bei der Theorieentstehung. Der kreative Akt des Wissenschaftlers gleicht dem des Künstlers" [30]. 7. Literatur [1] Cuno, B.: Der Mensch im Mittelpunkt: Fuzzy und Neuro Control in der industriellen Automatisierungstechnik. Tagungsunterlagen 1. Fuldaer Elektrotechnik Kolloquium 1996. [2] Papageorgiou, M.: Die Erforschung der natürlichen Intelligenz und ihre Bedeutung für die Steuerungs- und Regelungstechnik. Automatisierungstechnik at 45 (1997), Seite 49-57. [3] Oppelt, W.: Der Automat - das Denkmodell des Ingenieurs für menschliches Verhalten. Elektrotechnische Zeitschrift etz-a Bd. 99 (1979), Seite 105-108 (Teil 1); Seite 152-155 (Teil 2) und Seite 206-210 (Teil 3). [4] Lorenz, K.: Vergleichende Verhaltensforschung, Grundlagen der Ethnologie. Springer Verlag, Wien 1978. [5] Kahlert, J.: Vektorielle Optimierung mit Evolutionsstrategien und Anwendungen in der Regelungstechnik (Dissertation an der Universität Dortmund) Fortschr.-Ber. VDI Reihe 8, Nr.234, VDI Verlag, Düsseldorf 1991. [6] Geyer, Chr.: Wer überlebt, überlebt. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 04. Juni 1997. [7] Goldberg, D.E.: Genetic algorithms in search, optimization and maschine learning. Addison Wesley, Reading, MA 1989. [8] Holland, J.H.: Adaption in natural and artifical systems. The University of Michigan Press, Ann Arbor, MI 1975. [9] Rechenberg, I.: Evolutionsstrategie: Optimierung technischer Systeme nach Prinzipien der biologischen Evolution. Frommann-Holzboog, Stuttgart 1973. [10] Schwefel, H.-P.: Numerische Optimierung von Computer-Modellen mittels Evolutionsstragie, Volume 26 of Interdisciplinary Systems Research. Birkhäuser, Basel 1977. [11] Bäck, Th.: Grundlagen und Anwendungen genetischer Algorithmen. 3. Anwendersymposium zu Neuro Fuzzy-Technologien, Bochum 1993. [12] Cuno, B.: Fuzzy-Control in der industriellen Automatisierungstechnik. Tagungsband SPS/ PC/ Drives. 4. Internationale Fachmesse und Kongreß für SPS, Industrie-PC und elektrische Antriebstechnik. Nov. 1993. vde-verlag, Berlin und Offenbach 1993. [13] McNeill, D. und Freiberger, P.: Fuzzy Logic - die unscharfe Logik erobert die Technik. Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München 1996. [14] Zadeh, L.A.: Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision processes. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics SMC-3(1), Januar 1973, Seite 28 ff. [15] Zadeh, L.A.: Fuzzy Sets. Information and Control 8 (1965), Seite 338-353. [16] Zimmermann, H.-J.: Fuzzy Set Theory and its Applications. Kluwer Academic Publishers, 2. Auflage. Boston/ Dordrecht/ London 1991. [17] Mamdani, E.H. und King, P.J.: The Application of Fuzzy Control Systems to Industrial Processes. Automatica 13 (1972), Seite 235-242. [18] Rojas, R.: Theorie der neuronalen Netze: eine systematische Einführung. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg New York 1993. [19] Hamilton, P.: Künstliche neuronale Netze: Grundprinzipien, Hintergründe, Anwendnungen. vde-verlag gmbh. Berlin/ Offenbach 1993. [20] Eckmiller, R.: Lernfähige Neuronale Netze für Steuerungs- und Prädikationsaufgaben. 3. Anwendersymposium zu Neuro-Fuzzy-Technologien vom 23. bis 25. November 1993 in Bochum. ZN - Zentrum für Neuroinformatik GmbH und MIT Management Intelligenter Technologien GmbH, Bochum und Aachen 1993. [21] Hafner, S., Geiger, H. und Kreßel, U.: Anwendungsstand Künstlicher Neuronaler Netze in der Automatisierungstechnik - Gemeinschaftsbeitrag des GMAAusschusses „Künstliche Neuronale Netze“, Teil 1: Einführung. Automatisierungstechnische Praxis atp 34 (1992), Seite 591- 599. [22] Kosko, B.: Neural Networks and Fuzzy Systems. Prentice Hall, London 1992. [23] Maar, C., Pöppel, E. und Christaller, T. (Hrsg.): Die Technik auf dem Weg zur Seele: Forschungen an der Schnittstelle Gehirn/ Computer. rororo science im Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg 1996. [24] Neumann, J. von: The Computer and the Brain. Yale University Press Inc., New Haven 1958. [25] Hofstadter, D.R. und Dennet, D.C. (Hrsg.): Einsicht ins Ich. C.A. Koch’s Verlag Nachf., Berlin, Darmstadt, Wien 1981. [26] Baeyer, H.C.: Das All, das Nichts und Achterbahn - Physik und Grenzerfahrungen. Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg 1997. [27] Baeyer, H.C.:Fermis Weg: Was die Naturwissenschaft mit der Natur macht. Clausen & Bosse, Leck 1994. [28] Hobom, B.: Gendiagnostik weit überschätzt - Zusammenspiel der Erbanlagen kaum durchschaubar / Gefahr des Mißbrauchs. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12.08.1998. [29] Wandtner, R.: Lernen im Schneckentempo - Aplysia - ein Lieblingstier der Hirnforscher / Einblicke in die Molekulargenetik des Gedächtnisees. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 01.04.1998. [30] Fischer, E.P.: Das Schöne und das Biest: Ästhetische Momente in der Wissenschaft. Piper, München 1996 [31] Martin, K.: Das phonetische Modul und die Gesten des Mundes - Warum Schreiben schwerer ist als Reden. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19.08.1998. [32] Liberman, A.M.: When theories of speech meet the real world. Journal of Psycholinguitsic Research, Bd. 27, Heft 2, 1998. [33] Wandtner, R.: Wachstumsschub für Nervenzellen - Medikament gegen Psychosen sorgt für Neubildung im Mäusehirn. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22.07.1998.