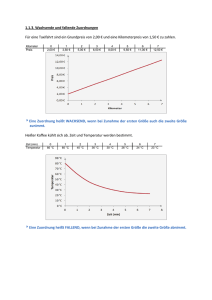

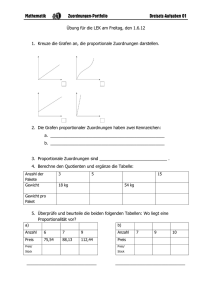

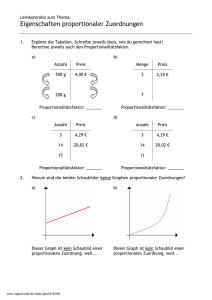

001 Band 6 - compiled

Werbung