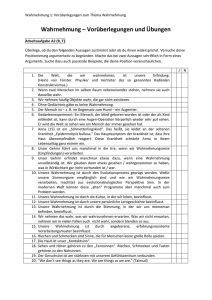

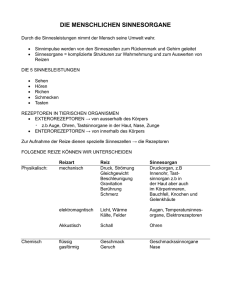

Die Erforschung der menschlichen Sinne

Werbung