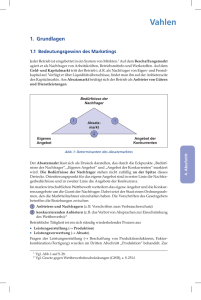

Teil III: Strategisches Marketing

Werbung