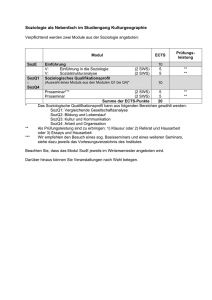

Modulbeschreibung - Wirtschaftsinformatik FH Stralsund

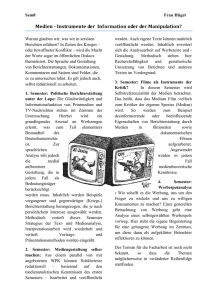

Werbung