Zu diesem Heft: Psychoonkologie

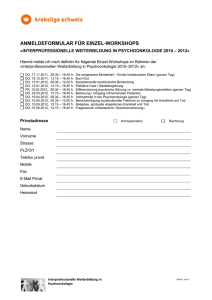

Werbung

Zu diesem Heft © Schattauer 2011 Psychoonkologie Jährlich erkranken derzeit in Deutschland ca. 450 000 Menschen an Krebs – mit steigender Tendenz – wobei durch die medizinischen Fortschritte mehr Patienten geheilt werden und zunehmend länger mit ihrer Krebserkrankung leben können. In vielen Fällen nimmt die Erkrankung einen über viele Jahre chronischen Verlauf an. Dies wiederum bedeutet, dass es einen wachsenden Bedarf an psychosozialen Behandlungen gibt, denn viele dieser Menschen werden durch die Diagnose existenziell erschüttert, leiden unter den Folge- und Begleiterscheinungen der Tumortherapien und müssen sich mit der potenziellen Gefahr von Rezidiven und Erkrankungsprogression auseinander setzen. In diesem Feld an Problemstellungen hat sich seit gut 20 Jahren die Psychoonkologie, sowohl als eigenständiges klinisches Fach als auch als wissenschaftliche Disziplin etabliert. Historische Konzepte, wie die einer „Krebspersönlichkeit“, die die Vorstellung beinhaltete, bestimmte Persönlichkeitseigenschaften prädisponierten eine Krebserkrankung, sind der heute vorherrschenden Auffassung gewichen, dass sich körperliche Erkrankung und psychische Prozesse gegenseitig beeinflussen ohne jedoch direkte kausale Zusammenhänge zu postulieren. Um ein in diesem Sinne ganzheitliches Verständnis des Krankheitsgeschehen und dessen Linderung bemüht, fließen in der modernen Psychoonkologie psychologisches, sozialwissenschaftliches, psychosomatisches und psychiatrisches Wissen zusammen (R. Schwarz, 1996). Insbeson- dere in den USA blickt die Psychoonkologie auf eine psychiatrische Tradition zurück, an großen onkologischen Kliniken, allen voran, dem Memorial Sloan Kettering Hospital in New York, entstanden ab den 1970er-Jahren erste psychiatrische Liäsoneinheiten. In Deutschland hat sich die Psychoonkologie aus der Medizinischen Psychologie heraus entwickelt und verdankt zahlreiche ihrer Impulse traditionell der Psychosomatik; erst in den letzten Jahren hat die Psychiatrie vor allem durch die systematische Untersuchung und Behandlung psychischer Komorbiditäten bei Tumorerkrankungen an Bedeutung gewonnen. Durch die in der Onkologie auf struktureller Ebene stattfindende Zentrenbildung (Organzentren, Tumorzentren, Comprehensive Cancer Centers, onkologische Schwerpunkte) entsteht vielerorts ein hoher und zentralisierter Bedarf an psychosozialer, psychotherapeutischer und psychopharmakologischer Versorgung, der neben eigenständigen psychoonkologischen Fachabteilungen in den Zentren auch die zunehmende Einbindung von psychiatrischen und psychosomatischen Abteilungen in Gesamtkonzepte psychoonkologischer Versorgung mit sich führt. Welches sind die aktuellen Felder der Psychoonkologie? Wie sehen die konkreten Behandlungs- und Forschungsmethoden aus? Welche empirischen Daten können heute als gesichert gelten? Diesen Fragen geht die vorliegende Ausgabe nach, mit dem Ziel der psychiatrischen und neurologischen Fachwelt eine „psychoonkologi- Dr. Katrin Reuter, Prof. Dr. Joachim Weis (re.) und Prof. Dr. Mathias Berger, Universitätsklinik Freiburg, Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie und Klinik für Tumorbiologie an der Universität Freiburg Nervenheilkunde 3/2011 Downloaded from www.nervenheilkunde-online.de on 2017-08-20 | IP: 88.99.70.242 For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved. 105 106 Zu diesem Heft sche Rundumschau“ zu ermöglichen. So geben im ersten Artikel Anja Mehnert, Hamburg, und Kollegen eine Übersicht zu den bei Tumorpatienten relevantesten komorbiden psychischen Störungen und ihren aktuellen Prävalenzraten. Psychische Diagnostik in der Onkologie bedeutet. Dabei gilt es, die Untersuchung großer Patientenzahlen in spezialisierten Krebszentren und diagnostische Besonderheiten bei dieser Patientengruppe zu berücksichtigen, die sich aus der Abgrenzung von Krankheitsverarbeitungsprozessen einerseits, und der (Mit-)Verursachung psychischer Symptome durch die onkologische Erkrankung selber sowie die onkologischen Therapien andererseits ergeben, ist die sich anschließende Vorstellung spezifischer diagnostischer Instrumente von hoher Bedeutung. Wie sehen die aktuellen Versorgungsstrukturen in der Psychoonkologie aus? Wie ist die Psychoonkologie in Deutschland organisiert und welche Leistungen werden in der stationären Akutversorgung, der Rehabilitation, den Krebsberatungsstellen und der ambulanten psychoonkologischen Psychotherapie erbracht? Darauf geht der Beitrag von Ulrike Heckl und Mitautoren, Freiburg, ein und skizziert darüber hinaus die in Entwicklung befindliche Leitlinie Psychoonkologie. Hermann Faller, Würzburg, und Peter Herschbach, München, fassen in ihrem Beitrag den aktuellen Wissensstand zur Effektivität psychoonkologischer Interventionen zusammen und gehen dabei auf die verschiedenen Interventionsformen mit ihren jeweils unterschiedlichen therapeutischen Orientierungen (psychodynamisch oder kognitiv-behavioral) ein, die innerhalb der Psychoonkologie entwickelt wurden. Auch die bei Behandlern und Patienten im Zusammenhang mit psychoonkologischen Therapien häufig mitschwingende Frage nach Auswirkungen auf die Überlebenszeit, wird auf Grundlage aktueller Datenlage geklärt. Die Komorbidität von Tumorerkrankungen und psychiatrischen Störungsbildern erfordert psychopharmakologische Mitbehandlung und damit die Vernetzung von Onkologie, Psychoonkologie und Psychiatrie. Sabine Hellwig und Kollegen, Freiburg, stellen für die in der Onkologie am häufigsten auftretenden depressiven Störungen wichtige Hintergründe zu neuroimmunologischen und -endokrinologischen Zusammenhängen zwischen Tumorerkrankungen und der Entwicklung von depressiven Syndromen sowie neue Erkenntnisse aus der Bildgebung bei depressiven Krebspatienten dar. Sie fassen außerdem aktuelle Studienergebnisse zu verschiedenen Antidepressiva für die Therapie von Depressionen und Folgestörungen bei Krebserkrankungen wie Schmerzen, Hitzewallungen und Fatigue zusammen. Die Arzt-Patienten-Kommunikation ist in allen Bereichen der Medizin ein wesentlicher Faktor für gelingende Behandlungen. In der Onkologie kommt dieser Beziehung durch die existenzielle Bedrohung der Erkrankung und durch ihre mit bleibender Unsicherheit und starken Nebenwirkungen behafteten Behandlungsmaßnahmen ein besonderer Stellenwert zu. Auch die Belastung, der onkologisch tätige Ärzte ausgesetzt sind, wird in den vergangenen Jahren zunehmend erkannt. Jelena Zwingmann und Koautoren, Heidelberg, beschreiben zwei spannende, aktuell in Deutschland laufende Forschungsprojekte, in denen Onkologen und andere in der Onkologie tätige Fachärzte durch gezielte Trainings besser auf die in ihrem Arbeitsalltag zu führende Gespräche mit ihren Patienten vorbereitet werden. Die moderne Psychoonkologie kümmert sich nicht nur um die Patienten selbst, sondern stellt auch ihre Angehörigen mit ins Zentrum. Die Untersuchung der psychologischen Probleme und Bedürfnisse von Kindern, deren Eltern an Krebs erkranken, sowie die Evaluation gezielter und frühzeitiger Intervention ist ein neues Feld. Hans-Henning Flechtner und Kollegen, Magdeburg, gehen in ihrem interessanten Beitrag, anhand einer Übersicht zu neuesten Forschungsergebnisse, auf die Zusammenhänge familiärer und kindlicher Bewältigungsprozesse ein. Was brauchen Krebspatienten, wenn sie an ihrem Lebensende ankommen? Pia Heußner und Eckhard Frick, München, beschreiben die Aufgaben der palliativen Versorgung in Zusammenhang mit den in dieser letzten Phase der Erkrankung häufig besonders wichtig werdenden spirituellen Fragestellungen und wie diese in Einrichtungen und bei Behandlern Eingang finden können. Der Beitrag von Jens Ulrich Rüffer und Lutz Goldbeck widmet sich der wichtigen Frage nach den Spätfolgen, die nach erfolgreicher Behandlung von Tumorerkrankungen dauerhaft bleiben können, die Lebensqualität deutlich einschränken und langfristigen Interventionsbedarf notwendig machen, z. B. bei Erwachsenen, die eine Krebserkrankung im Kindesalter überwunden haben. Da es sich um körperliche, neurologische und psychische Langzeitfolgen handeln kann, ist es von Bedeutung in allen Bereichen der Medizin, auch in Psychiatrie und Psychotherapie das Bewusstsein für diese Langzeitfolgen zu schärfen um die Probleme ehemaliger Krebspatienten adäquat diagnostizieren und behandeln zu können. Wir hoffen mit diesem Heft die enge Verzahnung von Psychiatrie und Psychoonkologie zu verdeutlichen und die Bedeutung beider Bereiche füreinander herauszustellen, sowohl für eine patientenorientierte Versorgung in onkologischen Behandlungszentren als auch in psychiatrischen Kliniken und Praxen, in denen psychisch Kranke durch eine zusätzliche Krebserkrankung spezieller Aufmerksamkeit bedürfen. K. Reuter, Freiburg J. Weis, Freiburg M. Berger, Freiburg Nervenheilkunde 3/2011 © Schattauer 2011 Downloaded from www.nervenheilkunde-online.de on 2017-08-20 | IP: 88.99.70.242 For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.