25 - Praktische Verhaltensmedizin

Werbung

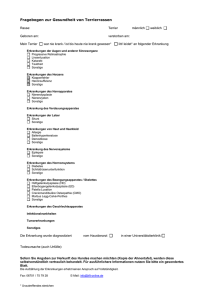

233 25 1 Tumoren und andere lebensbedrohliche Erkrankungen 2 3 4 A. Dinger-Broda 5 6 7 8 9 10 25.1 Psychosoziale Belastungen 11 und Folgen 12 13 14 Menschen, die an Krebs erkranken, leiden häufig 15 an psychischen Begleit- und Folgeerkrankungen; 16 Untersuchungen gehen von bis zu 50% der Betrof17 fenen aus. Es besteht eine hohe Komorbidität ins18 besondere von depressiven Symptomen und 19 Angststörungen. Psychische Reaktionen können in 20 jedem Krankheitsstadium auftreten: 21 bei Diagnosemitteilung, 22 im Verlauf der somatischen Behandlung, 23 nach Abschluss der medizinischen Behandlung, 24 im Rahmen der Tumornachsorge, 25 beim Auftreten von Rezidiven, 26 während des Sterbeprozesses. 27 28 Chronische Krankheit ist kein uniformes Phäno29 men. Die Belastungen, die mit ihr zusammenhän30 gen, sind nicht nur von der Art der Erkrankung 31 abhängig, sondern auch vom individuellen Krank32 heitsverlauf und von den medizinischen Behand33 lungsmaßnahmen. Dennoch gibt es eine Reihe von 34 Gemeinsamkeiten, die das Leiden an einer chroni35 schen Krankheit charakterisieren (Beutel 1988): 36 Irreversibilität des Zustands: darunter auch 37 Wissen um mögliche Rückschläge. 38 Unklare Zukunftsperspektive: Nichtvorher39 sehbarkeit des Krankheitsverlaufs. 40 Lebensbedrohung: Konfrontation mit dem ei41 genen Tod. 42 Nachlassen der Leistungsfähigkeit: Reduktion 43 der körperlichen und psychischen Belastbar44 keit, rasche Ermüdbarkeit. 45 Verlust vertrauter Rollen und Lebensumstän46 de: z.B. Neuverteilung familiärer Aufgaben, Un47 terbrechung oder Aufgabe der Berufstätigkeit. 48 Anpassung an das medizinische Setting: Ori49 entierung an Erfordernissen der Klinikroutine. 50 51 52 Infolge der Anforderungen einer chronischen Erkrankung kommt es zu Auswirkungen im gesamten Lebensumfeld, zu psychischen und sozialen Folgen: Psychische Reaktionen: Ängste, Depressionen, emotionale Labilität, Reizbarkeit, Selbstunsicherheit, Verlust an Selbstwertgefühl. Familie und Partnerschaft: höhere Belastung gesunder Familienmitglieder, unter Umständen psychische und psychosomatische Erkrankungen bei Partnern und Kindern (u.a. Unruhezustände, Schlafstörungen, Depressionen, Ängste), Kommunikationsstörungen, Nachlassen sexueller Aktivitäten, sexuelle Störungen. Berufstätigkeit: z.B. berufliche Herabstufung, geringere Aufstiegschancen, Aufgabe der Berufstätigkeit, Berentung, finanzielle Einbußen, Statusverlust, negative Reaktionen von Arbeitgebern und ArbeitskollegInnen. Freizeitaktivitäten und Sozialkontakte: Reduktion von Freizeitaktivitäten, sozialer Rückzug, Unsicherheit im sozialen Kontakt. Persönlichkeit des chronisch Kranken: vermehrte Gesundheitssorgen, Beschäftigung mit dem eigenen Körper, hohe Anpassungsbereitschaft, zunehmende Passivität. Fallbeispiel Fallbeispiel, Teil 1 Frau K., 52 Jahre, ist an Brustkrebs erkrankt. Der Tumor wurde frühzeitig entdeckt, nach operativer Entfernung des Knotens wurde die Patientin chemo- und strahlentherapeutisch behandelt, die Prognose ist günstig. Die Patientin schien die Erkrankung zunächst gut zu bewältigen. Nach Abschluss der chemotherapeutischen Behandlung traten jedoch massive Angstund Unruhezustände auf. Die Patientin wachte regelmäßig nachts schweißgebadet auf und grübelte über Fragen nach wie „Warum hat es mich getroffen?“, „Werde ich sterben müssen?“. Sie konnte nicht mehr Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 234 25 Tumoren und andere lebensbedrohliche Erkrankungen einschlafen, fühlte sich am nächsten Tag erschöpft, 1 wurde zunehmend antriebs- und interesselos. Sie zog 2 sich von allen Sozialkontakten zurück, verließ ihr Zu3 hause nur noch in Begleitung ihres Ehemannes oder der 4 beiden erwachsenen Kinder. Ihre Familie kümmerte 5 sich fürsorglich um sie, war sehr besorgt um ihren Ge6 sundheitszustand. An ihren Arbeitsplatz in einer Schuh7 fabrik kehrte sie nach ihrer Erkrankung nicht mehr zu8 rück, stellte schließlich den Antrag auf Berentung. 9 Frau K. fühlte sich somatisch gut betreut, war durch ih10 ren Hausarzt und die weiteren ambulanten und statio11 nären Behandler angemessen aufgeklärt und wusste um 12 den günstigen Krankheits- und Behandlungsverlauf. Da 13 sich ihre psychische Situation jedoch eher verschlechter14 te als stabilisierte, erfolgte schließlich die Vorstellung bei 15 einem Facharzt für Psychiatrie. Dieser verordnete eine 16 antidepressive Medikation, empfahl aber auch die Auf17 nahme einer fachpsychotherapeutischen Behandlung. 18 Frau K. war anfänglich zögerlich, entschloss sich aber 19 dann doch dazu, zumal sie durch die medikamentöse 20 Behandlung nur wenig Erleichterung verspürte. 21 22 23 24 25.2 Diagnostik 25 26 Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf 27 die Erfassung der psychosozialen Situation, die 28 ausführliche somatische Diagnostik bleibt hiervon 29 unberührt. Ziel der diagnostischen Maßnahmen ist 30 zum einen die Kenntnis über die spezifischen psy31 chischen Belastungen der Erkrankten, deren Be32 wältigungsressourcen und die sozialen Folgen der 33 Erkrankung, zum anderen sollte die Diagnostik 34 Entscheidungsgrundlage für die Indikationsstel35 lung zu psychotherapeutischen Hilfen sein. 36 37 38Praktisches Vorgehen 39 40Grundlage ist das Patientengespräch. Folgende 41Fragen sollten dabei zur Sprache kommen: 42 „Wie fühlen Sie sich? Sind Sie niedergeschlagen, 43 bedrückt, unruhig, ängstlich?“ 44 „Welche Sorgen beschäftigen Sie im Augen45 blick?“ 46 „Wie wirkt sich die Erkrankung auf Ihren Alltag 47 und die Beziehungen zu anderen Menschen aus, 48 welche Veränderungen sind in Ihrem Leben ein49 getreten?“ 50 „Wer unterstützt Sie, mit wem können Sie am 51 besten sprechen?“ 52 „Was haben Sie bislang unternommen, um mit der Erkrankung und ihren Folgen zurechtzukommen?“ „Was könnte Ihnen im Augenblick weiter helfen?“ Zur Identifikation psychischer Störungen, insbesondere behandlungsbedürftiger Ängste und Depressionen, kommt den Screening-Verfahren eine große Bedeutung zu. Der Einsatz kurzer Selbstbeurteilungsfragebögen zur Erfassung der psychischen Befindlichkeit könnte dazu verhelfen, psychische Störungen bei körperlich Kranken frühzeitig zu erkennen und einer Fachbehandlung zuzuführen (z.B. Hospital Anxiety and Depression Scale – deutsche Version (HADS-D); Hermann et al. 1995). 25.3 Interventionen 25.3.1 Behandlungsgrundsätze Ziel der psychosozialen Unterstützung ist es, die Belastungen und Folgen einer lebensbedrohlichen Erkrankung zu bewältigen. Sie soll dazu verhelfen (Schüßler 1993): mit Schmerzen und körperlichen Einschränkungen zurechtzukommen, mit der somatischen Behandlung und ihren Nebenwirkungen zurechtzukommen (z.B. Übelkeit, Erbrechen), gute und kooperative Beziehungen zu den Behandlern aufzubauen, ein emotionales Gleichgewicht zu erhalten oder zu fördern, ein befriedigendes Selbstbild aufzubauen und Selbstkompetenz zu erhalten, Beziehungen zur Familie und zu Freunden aufrechtzuerhalten, sich auf eine unsichere Zukunft vorzubereiten. Wichtig ist es, dabei ressourcenorientiert vorzugehen. Da eine chronische körperliche Erkrankung mit zahlreichen Einschränkungen einhergeht, sollte die psychosoziale Betreuung gerade dazu beitragen, dass sich Patientinnen und Patienten auf noch vorhandene Möglichkeiten und eigene Stärken besinnen und daran anknüpfend notwendige Verhaltensänderungen vornehmen können. Gelegentlich Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 25.3 Interventionen bietet ein so gravierendes Lebensereignis wie eine 1 chronische Erkrankung auch die Chance zu einer 2 Neuorientierung, und lange anstehende Verände3 rungswünsche und Problemlösungen können in 4 Angriff genommen werden. 5 Grundlage jeder psychosozialen Hilfestellung 6 ist eine tragfähige und vertrauensvolle Bezie7 hung zwischen Behandler und Patient. Dazu gehö8 ren: 9 Verständnis für die jeweilige Situation, Akzep10 tanz der Sorgen und Ängste des Betroffenen, 11 Vermittlung von Hoffnung, aber auch Akzep12 tanz von Hoffnungslosigkeit, 13 keine unrealistischen Heilsversprechen, 14 Bereitschaft, auch über tabuisierte Themen wie 15 Sterben und Tod zu sprechen, 16 gemeinsames Aushalten von Gefühlen von 17 Traurigkeit, aber auch von Aggression, 18 Begleitung des Krankheits-, aber auch des Be19 wältigungsprozesses, 20 Hervorheben und Verstärken von Bewälti21 gungskompetenz. 22 23 24 25.3.2 Psychosomatische 25 Grundversorgung 26 27 Grundsätzlich bedarf jeder Mensch mit einer 28 lebensbedrohlichen Erkrankung einer psychoso29 matischen Grundversorgung. Hierzu gehören Auf30 klärung, Beratung, Unterstützung bei der Krank31 heitsbewältigung und eine Berücksichtigung der 32 gesamten Lebenssituation des Betroffenen (z.B. 33 Hilfestellung bei Rentenfragen, Gespräche mit Fa34 milienmitgliedern, um deren Belastungen abschät35 zen zu können). Neben der hausärztlichen und 36 fachärztlichen Betreuung, die unverzichtbar ist, 37 können Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen und 38 soziale Dienste bedeutsame Anlaufstellen sein. 39 Wichtig sind die Koordination und Vernetzung 40 der entsprechenden Stellen, die schnelle Verfüg41 barkeit und die Flexibilität der Angebote. Zu einer 42 guten psychosomatischen Grundversorgung ge43 hört daher zunächst die Kenntnis der behandeln44 den Ärzte über entsprechende Angebote in der Re45 gion. Umgekehrt ist es Aufgabe der psychosozialen 46 Dienste, ihre Angebote bei den niedergelassenen 47 Ärzten und den Kliniken bekannt zu machen und 48 sich auch um Öffentlichkeitsarbeit zu bemühen. 49 Eine weitere wichtige Aufgabe der psychosoma50 tischen Grundversorgung ist die Indikationsstel51 lung für eine fachpsychotherapeutische Behand52 235 lung. Die Indikation ist gegeben, wenn Patienten in einer Belastungssituation psychisch überfordert erscheinen und adaptive Strategien zur Bewältigung nicht zur Verfügung stehen. In der Regel sind dann behandlungsbedürftige psychische Störungen die Folge, die über einen längeren Zeitraum bestehen und nicht durch supportive Gespräche alleine zu bewältigen sind. Als den Krankheitsverlauf und die Befindlichkeit günstig beeinflussendes Patientenverhalten erweist sich aktiv-zupackendes, problemorientiertes, auf Zuwendung bedachtes und phasenweise ablenkendes und dissimulierendes Verhalten. Als weniger günstig gelten passives Verhalten, sozialer Rückzug, Resignation, Schuldzuschreibung und rigides Verhalten. Diagnose- und Prognosemitteilung Aufklärungsgespräche sind besonders für Patienten, aber auch für Ärzte belastend. Über der Streitfrage, ob und in welchem Umfang Betroffene über ihre Erkrankung und die Prognose aufgeklärt werden, wird vergessen, dass es wesentlich auf das Vorgehen bei der Informationsvermittlung und die Gesprächsführung ankommt (siehe Kap. 4). Kein Mensch ist in der Lage, alle wichtigen Informationen zu nur einem Zeitpunkt aufzunehmen und zu verstehen, vielmehr ist die Verarbeitung einer chronischen Erkrankung ein Prozess, der Zeit benötigt und bei dem sich immer neue Fragen stellen können. Es sollte daher auf ärztlicher Seite die Bereitschaft und die Möglichkeit zu wiederholten Gesprächen bestehen. Es ist besonders wichtig, im Gespräch Vorwissen und Informationsbedürfnis zu klären, des Weiteren bei der Wissensvermittlung auf Emotionen zu achten und diese auch zulassen zu können. Abschließend sollte immer auf weitere Gesprächs- und Unterstützungsmöglichkeiten hingewiesen werden (Köhle 2002). Oft sind Leugnungs- und Verdrängungsprozesse bei den Patienten schwer zu akzeptieren (z.B. Wunschträume und Zukunftspläne in einer aussichtslosen Situation). Es handelt sich hierbei jedoch um wichtige Schutzmechanismen, die nicht genommen werden sollten, es sei denn, sie stellen wirklich eine Gefährdung des Menschen dar. Respekt für den Menschen und Akzeptanz seiner individuellen Reaktionen sind wichtige Grundhal- Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 236 25 Tumoren und andere lebensbedrohliche Erkrankungen tungen, die Aufklärungsgespräche zu hilfreichen 1 und unterstützenden Maßnahmen in der Krank2 heitsverarbeitung werden lassen (Husebø u. Kla3 schik 2003). 4 5 6 Sterbebegleitung 7 8 Eine besondere Situation bedeutet die Begleitung 9 eines Menschen, dessen Zustand sich so ver10 schlechtert hat, dass der Tod unmittelbar bevor11 steht. Es ist wichtig, den PatientInnen dann zur 12 Verfügung zu stehen, wenn sie es wünschen. Die 13 Betreuenden sollten dem sterbenden Menschen 14 verbal wie nonverbal das Gefühl vermitteln, nicht 15 alleine gelassen zu werden. Sterbende Menschen 16 sind häufig bis kurz vor ihrem Tod ansprechbar, 17 sodass Gespräche möglich sind. Die Fähigkeit zur 18 Sterbebegleitung sollte durch spezielle Fortbil19 dungen (Gesprächsfertigkeiten, eigene Entlas20 tungsmöglichkeiten) grundsätzlich jeder Berufs21 gruppe vermittelt werden, die mit Tod und 22 Sterben konfrontiert ist, also vor allem Pflegeper23 sonal und ÄrztInnen. 24 25 26 25.3.3 Fachpsychotherapie 27 28 Fachpsychotherapeutische Behandlung kann je 29 nach Krankheitszustand, Lebenssituation und Be30 handlungszielen sehr unterschiedlich und vielfäl31 tig sein (Strauß 2002). Aufgabenstellung ist neben 32 der generell zu fordernden emotionalen Stützung 33 die Stärkung von Selbsthilfefähigkeiten, um Belas34 tungen situationsadäquat meistern zu können. 35 36 37 Einzeltherapie 38 39 Bei der einzeltherapeutischen Betreuung kann es 40 sich um Beratungsgespräche, Kriseninterventio41 nen oder Kurzzeit-/Langzeittherapien handeln. 42 Auch Sterbebegleitung (siehe oben) kann Teil der 43 fachpsychotherapeutischen Einzelbetreuung sein. 44 Anlässe für psychotherapeutische Einzelthera45 pie sind in der Regel Schwierigkeiten mit der 46 Krankheitsbewältigung, beispielsweise eine feh47 lende Auseinandersetzung mit der Erkrankung bis 48 hin zur Verleugnung oder aber eine zu intensive 49 Beschäftigung begleitet von Grübeln, innerer 50 Unruhe, depressiven Verstimmungen, Ängsten, 51 Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten 52 und anderen psychosomatischen Begleitsymptomen. Hinzu kommen Probleme, die nur sekundär im Zusammenhang stehen, z.B. Kommunikationsschwierigkeiten in der Partnerschaft, die evtl. im Verlauf der Erkrankung ein gravierendes Ausmaß angenommen haben. Zielsetzungen. Häufige Zielsetzungen sind die Veränderung depressiver Gedankengänge, die Entwicklung von Zukunftsperspektiven, die Erstellung eines Aktivitätenplans, die Steigerung der Konzentrationsfähigkeit, die Erhöhung der Fähigkeit, zu entspannen und sich abzulenken, der adäquate Umgang mit Ängsten, der Abbau von inneren Spannungen, die Stärkung selbstsicheren Verhaltens und die Entwicklung eines positiveren Selbstbildes. Techniken. Je nach Zielsetzung kommen unterschiedliche Techniken zum Einsatz. Unterstützende Gespräche und Verständnis für die Situation des chronischen Krankseins sind dabei Voraussetzung. Darüber hinaus können Verhaltensübungen, Rollenspiele, kognitive Umstrukturierungen, Entspannungsübungen und Fantasiereisen hilfreiche therapeutische Strategien sein, die den Betroffenen das Gefühl vermitteln, etwas an der individuellen Situation verändern zu können. So kann beispielsweise eine Stärkung selbstsicheren Verhaltens mittelbar auch zu einem aktiveren und hoffnungsvolleren Umgang mit der Erkrankung führen. Verhaltensmedizinische Maßnahmen In der Verhaltensmedizin wurden spezielle Trainingsprogramme entwickelt, die zumeist in Gruppen durchgeführt werden. Diese sind an spezifischen Symptomen bzw. Problemstellungen orientiert und werden oft interdisziplinär durchgeführt. Vermittelt werden z.B. Strategien zur Reduktion von Erbrechen und Übelkeit, Techniken zur Schmerzbewältigung, Stressmanagement. Der Vermittlung von Entspannungstechniken kommt eine besondere Bedeutung zu, da diese sich als hoch effektiv bei der Bewältigung von Befindensstörungen wie z.B. antizipatorischer Übelkeit bei chemotherapeutischer Behandlung erwiesen haben. Ergänzt werden Verfahren wie die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson durch Vor- Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 25.4 Empirische Absicherung stellungsübungen und Fantasiereisen. Günstige 1 Wirkungen werden dabei nicht nur durch die Ver2 ringerung der muskulären Anspannung erzielt, 3 wesentlich sind auch die Erhöhung der subjekti4 ven Kontrollierbarkeit und das Nachlassen von Ge5 fühlen von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein. 6 7 8 Supportive Gruppengespräche 9 10 Vorwiegend an Rehabilitationskliniken werden 11 Gesprächsgruppen angeboten, in denen Betroffene 12 die Möglichkeit haben, über ihre Erfahrungen, Be13 lastungen und Gefühle zu sprechen und im Aus14 tausch mit MitpatientInnen Verständnis, Zuwen15 dung und Unterstützung zu erfahren. Häufige 16 Themen sind die Bewältigung von Ängsten, (z.B. 17 vor der nächsten Nachsorgeuntersuchung), der 18 Umgang mit anderen Menschen (z.B. die Scheu 19 über die Erkrankung zu sprechen), der Umgang 20 mit eigenen Bedürfnissen und Wünschen, berufli21 che Probleme (z.B. Fragen einer möglichen Beren22 tung), die Entwicklung neuer Lebensperspektiven 23 und immer wieder die Frage, warum die eigene 24 Person von dieser Erkrankung betroffen wurde, 25 und damit verbunden die Unsicherheit, welche 26 Veränderungen im Erleben und Verhalten einge27 leitet werden müssen (z.B. „Bin ich krank gewor28 den, weil ich immer nur für andere da war?“, „Wie 29 reagieren die anderen, wenn ich mich jetzt mehr 30 durchsetze?“). 31 32 33 Fallbeispiel 34 35 Fallbeispiel, Teil 2 36 Zu Beginn der Behandlung äußerte Frau K. Zweifel am 37 Nutzen einer psychotherapeutischen Behandlung. Sie 38 fürchtete, durch Gespräche über ihre Erkrankung nur 39 noch „tiefer zu fallen“. Dies hatte sie beim Besuch einer 40 Selbsthilfegruppe so erlebt und wollte daher auch kei41 nesfalls mehr diese Gruppe aufsuchen. Nachdem ihr 42 versichert worden war, dass sie nur über ihre Probleme 43 und Sorgen sprechen müsse, wenn sie dies wolle, und 44 es in der Psychotherapie vielmehr darum gehe, ihre Fä45 higkeiten wieder zu stärken, den Alltag zu bewältigen, 46 war sie erleichtert und konnte offener über ihre Ängste 47 und grübelnden Gedanken berichten. Sie erlebte, dass 48 das Aussprechen ihrer Gefühle und Gedanken entlas49 tend war und sie sich dadurch besser distanzieren 50 konnte. Als Behandlungsziele wurden mit ihr schließ51 lich vereinbart: die Bewältigung der Zukunftsängste, 52 237 aktivere Alltagsgestaltung, die Wiederaufnahme sozialer Kontakte. Neben supportiven Gesprächen kamen als verhaltenstherapeutische Methoden zum Einsatz: Erlernen eines Entspannungstrainings, kognitive Techniken (z.B. Gedankenstopp, Überprüfen des Realitätsgehalts von ängstigenden Gedanken), Tagespläne zur Alltagsstrukturierung, Problemlösestrategien, Rollenspiele (zur Stärkung der Selbstsicherheit in Sozialkontakten). Frau K. wurde über einen Zeitraum von 18 Monaten psychotherapeutisch behandelt, es wurden insgesamt 30 Sitzungen (mit zunehmend größerem Abstand zwischen den Terminen) durchgeführt. Die Patientin stabilisierte sich psychisch, sie konnte ihre Tumorerkrankung realistischer einschätzen. Ängste, Depressionen und psychosomatische Symptome waren wesentlich gebessert, die Patientin fühlte sich aktiver, lebensfroher und selbstbewusster. Die Patientin war sich auch sicher, dass sie mögliche Rückschläge werde besser bewältigen können, da sie entlastende Faktoren wie soziale Unterstützung, Ausdruck von Emotionen und Suche nach Informationen als für sich wichtig erkannt hatte. 25.4 Empirische Absicherung Kontrollierte Interventionsstudien konnten die Wirksamkeit psychotherapeutischer Maßnahmen belegen. Bereits angemessene Aufklärung und andere edukative Maßnahmen können das Befinden der Erkrankten verbessern, indem sie die Kontrollierbarkeit der Situation erhöhen. Entspannungstraining, kognitiv-behaviorale Maßnahmen und supportive Gruppentherapie beeinflussen die Krankheitsbewältigung und die Lebensqualität positiv. Weitere Auswirkungen psychologischer Interventionen z.B. auf die Veränderung immunologischer Parameter oder auf die Überlebensdauer von Tumorerkrankten konnten in einzelnen Studien belegt werden (Stockhorst 2003). Zusammenfassung Chronische körperliche Erkrankungen haben in hohem Ausmaß psychische Störungen zur Folge, vor allem Ängste und Depressionen. Alle chronisch körperlich Kranken benötigen psychosoziale Hilfestellungen, in unterschiedlicher Intensität und Häufigkeit. Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG 238 25 Tumoren und andere lebensbedrohliche Erkrankungen 1 Die spezifische Kenntnis der psychosozialen Situa2 tion der betroffenen Menschen ist die Vorausset3 zung weiterer Hilfestellungen. 4 Ziele sind die Bewältigung der Belastungen und Fol5 gen einer chronischen körperlichen Erkrankung 6 und damit die Verbesserung der Lebensqualität. 7 Grundlage jeder psychosozialen Hilfestellung ist 8 eine tragfähige und vertrauensvolle Beziehung zwi9 schen BehandlerIn und PatientIn. 10Die Wirksamkeit von edukativen Maßnahmen, Ent11spannungsmethoden, verhaltenstherapeutischen 12Techniken und supportiver Gruppentherapie ist 13empirisch nachgewiesen. 14Psychosoziale Angebote müssen flexibel und 15schnell verfügbar und mit den somatischen Maß16nahmen koordiniert sein. Literatur Beutel M. Bewältigungsprozesse bei chronischen Erkrankungen. Weinheim: Edition Medizin, 1988 Hermann Ch, Buss U, Snaith RP. Hospital Anxiety and Depression Scale – Deutsche Version (HADS-D). Göttingen: Hogrefe, 1995 Husebø S, Klaschik E. Palliativmedizin. 3. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2003 Köhle K. Ärztliche Gesprächsführung und Mitteilung schwerwiegender Diagnosen. Köln: AG Medizindidaktik, 2002 Schüßler G. Bewältigung chronischer Krankheiten. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993 Stockhorst U. Krebserkrankungen. In: Ehlert U (Hrsg): Verhaltensmedizin. Berlin: Springer, 2003 Strauß B (Hrsg). Psychotherapie bei körperlichen Erkrankungen. Jahrbuch der Medizinischen Psychologie 21. Göttingen: Hogrefe, 2002 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Köllner/Broda,Praktische Verhaltsmedizin (ISBN3131321512)©2005 Georg Thieme Verlag KG