Dem Immunsystem die Augen öffnen

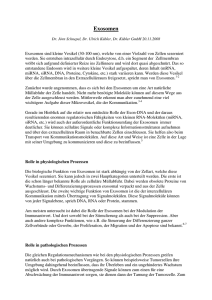

Werbung

I N S T I T U T F Ü R M O L E K U L A R E I M M U N O L O G I E GENFORSCHUNG Immun Dem Immunsystem die Augen öffnen Krebs - in einer Gesellschaft, die viele der klassischen Infektionskrankheiten besiegt hat, bleibt das unkontrollierte Wachstum körpereigener Zellen als eine Bedrohung für das Leben übrig. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, dass Zellen entarten. Gefährlich sind Krebserkrankungen nicht nur wegen des rasanten, unkontrollierten Wachstums einzelner Zellen, sondern auch, weil die körpereigene Abwehr nicht oder viel zu langsam reagiert. Ziel der Arbeiten einer Gruppe am Institut für Molekulare Immunologie in Großhadern ist es, diese körpereigenen Abwehrkräfte zu mobilisieren. Um den Körper in seinem Kampf gegen den Tumor zu unterstützen, wollen Dolores Schendel und ihr Team das Immunsystem mit Hilfe einer Impfung aufwecken. Z ielorgan von Impfungen, wie sie am Institut für Molekulare Immunologie zur Aktivierung des Immunsystems durchgeführt werden, sind die T-Zellen: In wachem Zustand können sie mit einem porenbildenden Molekül ein Loch in die Zellwand des Tumors stemmen und ein Enzym einschleusen, das dessen DNA erkennt, attackiert und klein schneidet. Bis zu 50 Krebszellen könnte eine T-Zelle so vernichten. „Wenn wir sie nur richtig wecken“, hofft Arbeitsgruppenleiterin Elfriede Nößner, „dann bekommen wir erstens mehr und zweitens auch viel schärfere Zellen.“ Das Geheimnis ist offenbar das richtige Signal. Mit gen- http://www.gsf.de/Forschung/Institute/imi_intro.ptml technischen Veränderungen wollen die Forscher nun Tumorzellen so präparieren, dass sie im Körper die Alarmglocken läuten. Tumorzellen verstecken sich Jedes Schnupfenvirus bringt das Immunsystem auf Trab, warum nicht 9 GENFORSCHUNG INSTITUT FÜR MOLEKULARE IMMUNOLOGIE GENFORSCHUNG Tumorzellen im Einsatz gegen sich selbst F ür eine ausreichende Aktivierung muss eine T-Zelle zwei Signale an unterschiedlichen Empfängern auf ihrer Oberfläche erhalten: Bei einer klassischen Immunantwort hat eine antigenpräsentierende Zelle den Feind erkannt und dockt mit dem charakteristischen MHC-Peptid an den T-ZellRezeptor. Gleichzeitig muss aber noch „die Glocke geläutet werden“ - dies erfolgt über ein zweites Oberflächenmolekül auf der Zelle, das B7-Molekül. Es bindet an einer anderen charakteristischen Stelle der T-Zelle neben dem T-Zell-Rezeptor. Weiterhin wird ein löslicher Botenstoff, ein Zytokin wie Interleukin-2 (IL-2), benötigt, um der T-Zelle das nötige Signal zur Vermehrung zu geben. Tumorzellen präsentieren zwar das MHCPeptid und binden so an die T-Zelle, aber meist fehlt ihnen das zweite Verbindungsstück, das B7-Molekül - und sie schütten keine Zytokine aus. Die T-Zelle, der damit die entscheidende Ko-Stimulation fehlt, ist blockiert und für den Kampf gegen die Tumorzelle verloren. Schnell finden sich, nachdem dieser Mechanismus einmal verstanden ist, Antworten: Rüstet man eine Tumorzelle mit einem zusätzlichen Oberflächenmolekül B7 aus und verleiht ihr noch die Fähigkeit, Interleukin-2 zu produzieren, dann sollte eine derart zur antigenpräsentierenden Zelle umgerüstete, „scharfe“ Tumorzelle bei der Begegnung mit einer T-Zelle diese aktivieren und vor allem das Immunsystem derart in Schwung bringen, dass es auch noch die übrigen, nicht modifizierten Tumorzellen mit eliminiert. auch die Tumorzelle? Offenbar versteckt sie sich und schickt nicht alle Signale aus, die nötig wären, um die T-Zell-Abwehr zu motivieren. Wie gelangt man aber zu einer „richtigen“ Aktivierung? Idealerweise beginnt dies mit Tumorzellen des erkrankten Patienten („autologe Impfung“), nur ist oftmals das Material ungenügend und die nötigen Verän- derungen dauern lange: Genügend Tumormaterial muss gewonnen werden, außerhalb des Patienten kultiviert und umprogrammiert werden eine mühevolle Arbeit, die selten im ersten Anlauf gelingt. Die zweitbeste Lösung läuft über gut charakterisierte Zelllinien eines eng verwandten Tumors („allogene Impfung“). Die anstelle des Tumors verwendete Zelllinie muss die Erkennungssignale, also die Antigene präsentieren, die auch dem Tumor des Patienten entsprechen. Durch geschickte Auswahl * * Histologische Färbung eines Nierenzellkarzinoms (links) und einer Normalniere (rechts) links: Typische Spinnweb-artige Struktur eines Nierenzellkarzinoms, rechts: Normalniere mit Nierentubuli, * Nierenglomeruli. Rote Pfeile deuten auf rot gefärbte T-Zellen. (Zellkerne sind blau gefärbt) 10 http://www.gsf.de/Forschung/Institute/imi_intro.ptml I N S T I T U T F Ü R M O L E K U L A R E I M M U N O L O G I E GENFORSCHUNG Genmodifikation von Tumorzellen: Impfstoff zur Aktivierung des Immunsystems gegen den Tumor Tumorzellen besitzen im Regelfall veränderte Oberflächenstrukturen, durch die sie sich von normalen Gewebezellen unterscheiden. Dennoch kann das Immunsystem meist nicht auf diese Veränderungen reagieren, weil zusätzliche Signale (Kostimulationsmoleküle und Zytokine) fehlen. Um nun Tumoren für das Immunsystem besser sichtbar zu machen, werden die Tumorzellen mit den fehlenden Genen für Zytokine und Kostimulationsmoleküle ausgestattet. Diese genetisch veränderten Tumorzellen vermehrt man in speziell dafür ausgestatteten Laboratorien, um sie den Patienten als Impfstoff ("Tumorzellvakzine") zu verabreichen. Die Hoffnung ist nun, dass die genetisch veränderten Tumorzellen alle Signale aussenden, um die T-Zellen des geimpften Patienten zu aktivieren. Aktivierte T-Zellen können im Körper Metastasen aufspüren und diese zerstören. der Tumorzellen kann so zumindest für eine kleine Gruppe von Patienten eine wirksame Zellkultur angelegt werden. Mit der Impfspritze gegen das Nierenzellkarzinom Im Institut für Molekulare Immunologie entschied man sich nun für eine bestimmte Tumorzelllinie - eine Nierenzellkarzinomlinie. Schon an der Universität München kooperierte die Arbeitsgruppe von Dolores Schendel mit Prof. Dr. med. A.Hofstetter, dem Direktor der Urologischen Klinik und Poliklinik in Großhadern. Seit 1998, als Direktorin des Instituts für Molekulare Immunologie an der GSF, fällt ihr die Kooperation noch leichter - das Institut ist in Großhadern gleich gegenüber dem Klinikum untergebracht. Das Nierenzellkarzinom ist der häufigste bösartige Tumor der Niere. Chemo- oder Strahlentherapie bleiben häufig wirkungslos -trotz operativer Entfernung des Primärtumors sterben 30 bis 50 Prozent der Patienten innerhalb von fünf Jahren. In einzelnen Fällen bildet sich der Tumor jedoch spontan zurück - dies ist ein Hinweis darauf, dass zumindest bei einigen Patienten das Immunsystem in der Lage ist, die Tumorzellen zu erkennen und zu zerstören. Erste Versuche, das Immunsystem zu stimulieren, wurden mit der Verfügbarkeit gentechnisch hergestellter Medikamente möglich: Der Botenstoff Interleukin-2, den der Körper in kaum messbar geringen Konzentrationen produziert, ließ sich im Labor nachbauen und in vergleichsweise größeren Mengen gentechnisch produzieren. Die IL-2-Spritze führte bei ersten Therapieversuchen bei etwa einem Sechstel der behandelten Patienten auch tatsächlich zu einer http://www.gsf.de/Forschung/Institute/imi_intro.ptml Immunantwort. Allerdings war die Dosis im Vergleich zu den Konzentrationen, die der Körper gewöhnt ist, zu hoch für einen Botenstoff, der an den unterschiedlichsten Orten die unterschiedlichsten Reaktionen auslöst - starke Nebenwirkungen waren die Folge. Tumoren mit ihren eigenen Waffen bekämpfen So entstand das Konzept, die IL-2 Produktion auf den Ort zu begrenzen, an dem sie auch gebraucht wird - am Ort der Interaktion von Tumorzelle mit T-Zelle. Dies gelingt, indem man Tumorzellen mit dem Gen für IL-2 ausstattet. Impft man dann Patienten mit diesen gentechnisch veränderten Tumorzelllinien, so wird das IL-2 nur lokal produziert, steht aber gleichzeitig den T-Zellen, die an die Tumorzellen andocken, in ausrei- 11 GENFORSCHUNG INSTITUT FÜR MOLEKULARE IMMUNOLOGIE chender Menge zur Verfügung. Die Herstellung einer IL-2 produzierenden Tumorzelllinie ist nicht einfach, da die Tumorzellen außerhalb des Körpers sehr schlecht wachsen. In Großhadern konzentriert man sich derzeit auf zwei Zelllinien, die schon vor zehn Jahren am Institut für Immunologie der Universität bei Patienten aus der Urologischen Klinik entdeckt worden waren. Bei ersten Testreihen hatten mehr als die Hälfte der untersuchten Patienten T-Zellen, die auf Antigene dieser Tumorzellen ansprachen, sie im Reagenzglas erkannten und auch zerstörten - allerdings viel zu langsam. Jetzt galt es, diese Tumorzellen gentechnisch zu verändern. In der Arbeitsgruppe von Thomas Blankenstein am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin wurden die Gene für IL-2 und das Oberflächenmolekül B7 in die Tumorzellen eingeschleust. Für den Gentrans- fer bereiten die Münchner Forscher die Zellen vor: Eine Lage an Zellen wird auf den Boden einer Kulturschale ausgesät und mit einem Nährmedium überdeckt. Wissenschaftlerkollegen in Berlin entfernen das Nährmedium bis auf eine dünne Schicht, damit die Zellen atmen können. Denn die Zellen müssen gesund und teilungsaktiv sein, um anschließend das Virus anzunehmen, schließlich wird die neue Erbinformation für die zellulären Alarmglocken erst bei der Teilung in das Genom der Tumorzellen eingebaut. Der Vektor, also die Erbinformation, die das Virus einschleust, enthält zusätzlich ein Gen für eine Resistenz gegen ein Antibiotikum. Kultiviert man nun die Zellen nach dem Gentransfer mit etwas Antibiotikum im Nährmedium, so überleben nur die Zellen, bei denen tatsächlich die neue Erbinformation eingebaut wurde. Aber auch die erfolgreich bearbeiteten Dendritische Zellen gehören zu den besten Antigen-präsentierenden Zellen, die der Körper zu bieten hat. Ihre Vorläufer kursieren im Körper und nehmen dort verdächtige Antigene auf, die sie im Zuge ihrer Reifung im Lymphgewebe den T-Zellen präsentieren. Darauf basierend geht man nun am Institut für Molekulare Immunologie neue Wege: RNA soll aus den Tumorzellen von Patienten in dendritische Zellen eingeschleust und damit die Patienten geimpft werden. 12 Tumorzellen brauchen eine Weile, um zu wachsen - viele Zellen sterben, weil das Virus sein trojanisches Pferd an ungeeigneter Stelle im Genom platziert, andere wachsen nur langsam im Idealfall würden sie sich alle drei Tage verdoppeln. Bis sich das Zellsystem stabilisiert hat, bis die besten Zellen sich durchgesetzt haben, vergehen zwei bis drei Monate. Erste Versuche stimmen zuversichtlich Aus einer Zellkultur-Flasche sind fünf geworden, wenn die Post sie wieder nach München zurück bringt. Hier müssen die Zellen weiter auswachsen, währenddessen wird getestet: Sind die gewünschten Gene eingebaut worden und sind sie auch aktiv? Dass die Kultur lebt, heißt zunächst nur, dass die AntibiotikaResistenz richtig eingebaut und aktiviert wurde - ob die IL-2 und B7Gene funktionieren, zeigt erst das Experiment. Werden die T-Zellen wirklich besser stimuliert? Aus dem Blut von Patienten und von Gesunden werden T-Zellen isoliert und mit den neuen Impf-Zellen behandelt. Vermehren sich die T-Zellen? Nach einer Woche werden sie gezählt und gegen unveränderte Tumorzellen eingesetzt, um zu erfahren, ob die Zelllinie als Impfstoff wirksam ist. Die Münchner und Berliner Forscher sind zuversichtlich: „Bisher sind alle Experimente mit zwei bestimmten Zelllinien erfolgreich verlaufen. Doch bevor die ersten Patienten behandelt werden können, müssen wir noch einige Tests absolvieren, die die Sicherheit der Patientenversuche gewährleisten sollen“ dämpft Elfriede Nößner den Optimismus etwas. Zwei Monate dauert es, bis aus einer Starterkultur Material für 20 Patienten herange- http://www.gsf.de/Forschung/Institute/imi_intro.ptml I N S T I T U T F Ü R M O L E K U L A R E I M M U N O L O G I E GENFORSCHUNG Verräterische Signale aus dem Zebrafisch „Proteomics“ sind heute in aller Munde - die Identifizierung von Proteinen und Suche nach ihrer Funktion. Mit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms weiß man noch nichts darüber, ob ein Gen überhaupt im Einsatz ist, ob es abgelesen wird, welches Protein mit dieser Information entsteht und wie sich dieses Protein an welchem Ort im Körper verhält. Die Arbeitsgruppe von Elisabeth Kremmer sucht am Zebrafisch als Modellorganismus mit Hilfe eigens konstruierter Antikörper nach bisher nicht bekannten Zusammenhängen zwischen Struktur und Funktion, die Rückschlüsse auf die Entwicklung beim Menschen ermöglichen. Mit Antikörpern können in einer Proteinexpressionsbank für den Zebrafisch das zugehörige Protein und dessen kodierendes Gen identifiziert werden. Der nächste Schritt: Welche Parallelen finden sich in den gerade gewonnenen Genomdaten des Menschen? Mit Hilfe dieser Technik hoffen die Forscher, Ursachen für Fehlbildungen und Krankheiten auf die Spur zu kommen. wachsen ist. Ein Patient bekommt pro Injektion etwa 10 Millionen Zellen aus einer Ampulle. Die Tumorzellen werden dazu eingefroren und bestrahlt, damit sie nicht mehr teilungsaktiv sind - im Patienten dürfen sie sich nicht mehr vermehren. Mangels eines geeigneten Labors in Deutschland prüft und zertifiziert ein schottisches Labor Proben des Tumorimpfstoffs, um Verunreinigungen auszuschließen. Doch die langen Wege sollen in Zukunft nicht mehr nötig sein - am Labor für Tumorimmunologie (LTI) der Urologischen Klinik in Großhadern wird derzeit ein Prüflabor eingerichtet, das gleichbleibende immunologische Parameter wie den Umfang der T-Zell-Aktivierung überwachen soll. Ein erster Einsatz des Tumorimpfstoffs am Menschen ist von der zuständigen Ethikkommission inzwischen genehmigt worden. An je zehn 32 Tage alter Embryo eines Zebrafisches Über eine Farbreaktion sind die weiße Substanz im Gehirn und die Nervenfaserschicht der Retina bräunlich hervorgehoben. Patienten in Berlin und München, die schon im Endstadium der Tumorerkrankung sind, soll erprobt werden, welche Dosis noch verträglich ist. Mit diesem Wissen kann die nächste Phase der klinischen Prüfung angegangen werden. Der direkte Weg über die RNA Inzwischen geht die Forschung weiter: Vielarmige Zellen, sogenannte dendritische Zellen, die in der Nähe der T-Zellen im Lymphgewebe vorkommen, gehören zu den besten Antigen-präsentierenden Zellen, die der Körper zu bieten hat. Ihre Vorläufer kursieren im Körper und nehmen dort besonders gut verdächtige Antigene auf, die sie dann im Zuge ihrer Reifung im Lymphgewebe den T-Zellen präsentieren. Darauf basiert ein neuerer Ansatz, der das zeitraubende, teure und gegenüber Verunreinigun- http://www.gsf.de/Forschung/Institute/imi_intro.ptml gen empfindliche Zellkultur-Verfahren ersetzen soll: In dendritische Zellen soll aus den Tumorzellen von Patienten gewonnene RNA direkt eingeschleust werden - und damit der Patient geimpft werden. Erste Versuche ergaben bisher noch keine stabilen, mit der Tumor-RNA ausgerüsteten dendritischen Zellen. Elfriede Nößner richtet ihren Blick in die Zukunft: Unsere Wunschvorstellung ist es, aus dem Tumorantigen ein charakteristisches Stückchen Eiweiß, ein Peptid mit etwa zehn Aminosäuren herauszuschneiden oder synthetisch herzustellen und der dendritischen Zelle zum Vorzeigen mitzugeben. Bei Melanomen funktioniert diese Methode schon, beim Nierenzellkarzinom noch nicht. Dolores Schendel, Elfriede Nößner und ihre Mitarbeiter sind aber schon auf der Suche nach Antigenen und Peptiden, die dafür in Frage kämen. ■ 13