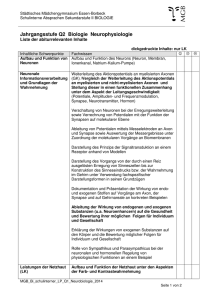

Modularität und Plastizität in biologischen Systemen

Werbung