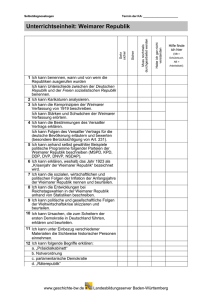

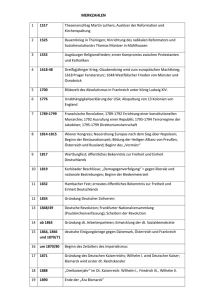

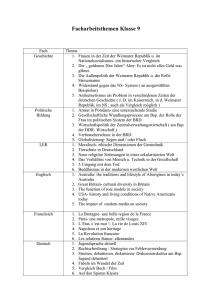

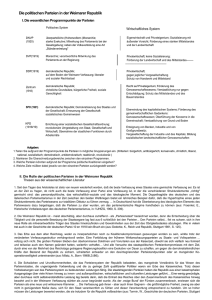

Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert

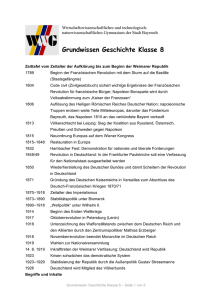

Werbung