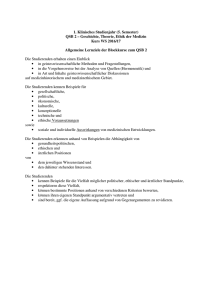

Modulhandbuch für den Studiengang Angewandte

Werbung