Ausgabe 24 (April 2017)

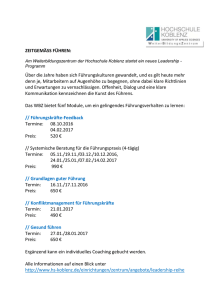

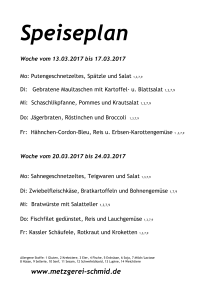

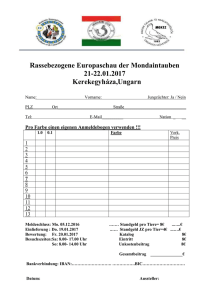

Werbung