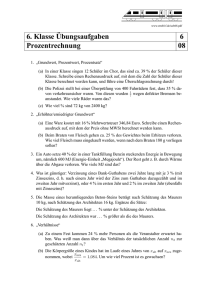

Vorlesungsnummer 2563

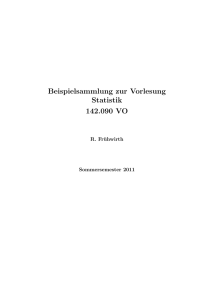

Werbung