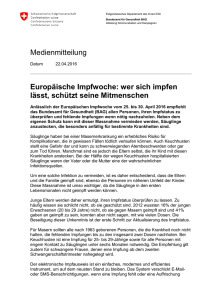

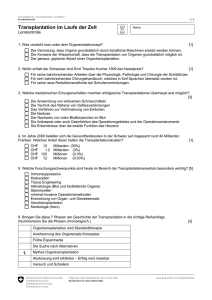

Aufnahme und Überprüfung von Medikamenten in der

Werbung