SATURN 6. und zweitgrößter Planet innerhalb unseres

Werbung

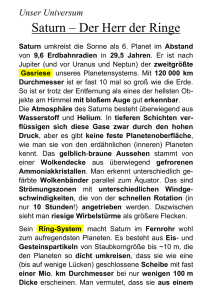

SATURN 6. und zweitgrößter Planet innerhalb unseres Sonnensystems. Im Volksmund dank seines ausgeprägten Ringsystems auch „Herr der Ringe“ genannt oder als „Ringplanet“ bezeichnet. Schon ein kleines Fernrohr zeigt den riesigen Ring des Saturn. Ebenso kann man auch schon mit mittelgroßen Teleskopen auf der Saturnscheibe Wolkenbänder beobachten, die parallel zum Saturnäquator verlaufen. Hierbei zeigt er Ähnlichkeiten mit dem riesigen Jupiter. Durch den hohen Dunst sind die Strukturen jedoch blasser, dagegen sind die Windgeschwindigkeiten mit bis zu 500km/s am Äquator größer. Gelegentlich erscheinen auf der Saturnoberfläche weiße Flecken, mit der die Rotationszeit in den einzelnen Breiten bestimmt werden kann. Diese Flecken haben im wesentlichen ähnliche Funktionen wie der Große Rote Fleck auf dem Jupiter und dem dunklen Fleck auf dem Neptun. Eine Besonderheit des Saturn sind weiße Flecke, die in der Äquatorebene oder in den mittleren nördlichen Breiten offenbar regelmäßig in Abständen von etwa 30 Jahren, entsprechend der Umlaufzeit des Saturn um die Sonne, auftreten. Sie wurden in den Jahren 1876, 1903, 1933, 1960 und zuletzt 1990 beobachtet. Die Flecken treten immer dann auf, wenn die Nordhalbkugel des Saturn der Sonnenseite zugeneigt ist und somit auf diesem Teil „Sommer“ herrscht. Eventuell ähneln sie unseren Cumuluswolken, entstanden durch vertikale atmosphärische Strömungen, die Eiskristalle aus Ammoniaksulfid enthalten. In der oberen Saturnatmosphäre verteilen sie sich dann durch heftige Winde über Zehntausende von Kilometern. Die effektive Temperatur beträgt etwa –179°C. In einem Niveau in der oberen Atmosphäre, in dem ein Druck von 1 Hektopascal herrscht, beläuft sie sich auf –139°C. Saturn gibt 1,8X mehr Energie ab, als er von der Sonne erhält. Die Atmosphäre besteht aus 96,3% Wasserstoff und 3,3% Helium, der damit weniger stark vertreten ist als auf dem Jupiter. Weitere Bestandteile sind Ammoniak, Methan, Acetylen, Phosphorverbindungen und Wasserdampf. Der Kern enthält auch neben den Silikaten Eisen, Ammoniak, Methan und Wasser. Die Tempertur erreicht im Zentrum 30.000°C und der Druck steigt auf 100Mill. Hektopascal. Über dem Kern schließt sich, ähnlich wie bei Jupiter, ein Mantel aus metallischem Wasserstoff an, darüber flüssiger Wasserstoff und schließlich die Atmosphäre. Das Magnetfeld des Saturn ist insgesamt 1.00X stärker als das der Erde. Die Magnetosphäre -5 reicht 500.000 Km in das All hinaus. An der Wolkenobergrenze beträgt die magnetische Feldstärke 4X10 Tesla. Die Magnetachse ist weniger als 1° gegen die Rotationsachse geneigt.: Unser Planetensystem; Saturn ist von der Sonne aus der 6. Planet Saturnparameter Mittl. Sonnenabstand..................................................................................... 1427,0 Mill. km (9,539 AE) Max. Sonnenabstand................................................................................... 1507,0 Mill. km (10,069 AE) Min. Sonnenabstand ..................................................................................... 1347,0 Mill. km (9,008 AE) Siderische Umlaufzeit ................................................................................... 29,46 Jahre (10.759 Tage) Synodische Umlaufzeit .......................................................................................................... 378,1 Tage Rotationsperiode (Äquator) ............................………………...............................................…… 10h29‘,4 Mittl. Bahngeschwindigkeit ........................................................................................................ 9,6km/s Achsenneigung ............................................................................................................................ 26° 44‘ Bahnneigung ......................................................................................................................... 2° 29‘ 21“,6 Bahnexzentrizität ............................................................................................................................ 0,056 Durchmesser äquatorial ....................................................................................................…. 120.660km Durchmesser polar ............................................................................................................…. 108.700km Scheinb. Durchmesser v. d. Erde aus .......................................................................... max 21“; min 15“ Reziproke Masse (Sonne=1) ....................................................................................................... 3.498,5 Dichte (Wasser=1) ............................................................................................................................ 0,71 Masse (Erde=1) ...............................................................................................................................95,17 Volumen (Erde=1) ............................................................................................................................. 744 Entweichgeschwindigkeit ...................................................................................................... 32,26 Km/s Schwerkraft Oberfläche (Erde=1) ..................................................................................................... 1,16 Mittl. Oberflächentemperatur ............................................................................... .......................... -180° Albedo ............................................................................................................................................... 0,61 Max. Helligkeit ............................................................................................................................. -0,3mag Mittl. Durchmesser Sonne (von Saturn aus) ................................................................................…. 3‘22“ Die Saturnringe sind die auffälligste Erscheinung von Saturn. Sie wurden schon bald nach Erfindung des Fernrohrs entdeckt (G. GALILEI). Erst C. HUYGENS hat 1656 erkannt, daß, es sich um einen frei schwebenden Ring handelt, der Saturn in dessen Äquatorebene umgibt. Er ist somit ebenso um etwa 27° gegen die Bahnebene des Saturn geneigt. Somit können wir während des knapp 30jährigen Umlaufs um die Sonne von der Erde aus je zweimal die sog. „Größte Ringöffnung“ beobachten, und zwar dann, wenn die Ringebene des Saturn am stärksten gegen die Sichtlinie ERDE-SATURN geneigt ist.. Gegensätzlich dazu sehen wir in diesem Zeitraum auch zweimal die sog. „Kantenstellung“ der Ringe, bei der sie sich sehr schwer oder sogar überhaupt nicht beobachten lassen. Bereits CASSINI entdeckte 1675 eine Teilung auf dem Ring (CASSINISCHE TEILUNG). Sie hat eine Breite von etwa 4.450km und trennt den äußeren A-RING vom mittleren B-RING. Hieran schließt sich nach Innen der CRING (auch Flor- oder Kreppring). Dieser schwach sichtbare Ring wurde 1838 von J-G.GALLE entdeckt. Der (nach Innen) folgende D-RING wurde 1969 photographisch entdeckt und von den VOYAGER-SONDEN bestätigt. Bereits von der Erde auswurden insbesondere auf dem A-RING und dem B-RING weitere Teilungslinien aufgefunden. Am bekanntesten ist noch die ENCKSCHE TEILUNG (auch Bleistiftlinie). Sie wurde 1837 von F.ENCKE auf dem A-RING entdeckt. Sie hat eine Breite von 328km. Außerhalb des A-RINGS entdeckte die Sonde PIONIER 11 den FRING und die beiden VOYAGER-SONDEN die sehr schwachen G- und E-RINGE. AUFBAU DER SATURNRINGE: Bezeichnung Breite in Km Abstand vom Saturnzentrum in km Saturnradiua am Äquator 60.330km RING D: innerer Rand 66.970km Äußerer Rand 73.310km GUERIN-LÜCKE 1.200km 73.916km RING C: innerer Rand 74.510km MAXWELL-LÜCKE 153km 87.480km RING B: innerer Rand 91.900km Äußerer Rand 117.520km HUYGENS-LÜCKE 430km 117.700km CASSINI-TEILUNG 4.450km 119.760km RING A: innerer Rand 122.760km ENCKE-TEILUNG 328km 133.570km KEELER-TEILUNG 31km 136.530km RING A: äußerer Rand 136.780km RING F 50km 140.180km RING G innerer Rand 165.800km Äußerer Rand 173.800km RING E innerer Rand 181.000km Äußerer Rand 483.000km Die Helligkeit des Saturn – Ringsystems nimmt nach einer Opposition mit der Sonne stark ab. Erst kurz vor der nächsten Opposition erreicht es wieder den Maximalwert. Dieser Umstand wird durch einen Beschattungseffekt erklärt: Außerhalb der Opposition sehen wir schön in den Ring hinein, wobei uns zahlreiche Teilchen zugewandt sind, die im Schatten anderer Teilchen stehen. Der innerste D-RING ist nur etwa 1/100 so hell wie der C-RING. Er besteht fast nur aus sehr kleinen Eis- und Staubteilchen. Die größten Brocken haben einen Durchmesser von 8m. Im C-RING sind die größten Brocken sogar nur 2m dick. Der BRING ist am breitesten und hellsten. Seine Dicke beträgt höchstens 100m. Die Albedo des B-RINGS erreichen trotzdem noch 0,55. Die Teichen bestehen überwiegend aus Eispartikeln mit einem Durchmesser bis zu 10 m. Vereinzelt sind noch größere Brocken, sogenannte „Moonlets“, nicht ausgeschlossen. Auch die CASSINI-TEILUNG ist nicht vollständig leer. Das Material in ihr ist immerhin noch so dicht verteilt wie im CRING. Außerdem zeigen sich in ihr zahlreiche ganz schmale Ringe, sogenannte „Ringlets“. Die CASSINITEILUNG entsteht im ganzen durch eine 2:1-Resonanz mit dem Mond MIMAS (Kommensurabilität= einfaches ganzzahliges Verhältnis zwischen den Umlaufzeiten von 2 oder 3 Himmelskörpern). Die Umlaufzeiten sind z.B. dann kommensurabel, wenn ihr Verhältnis 1:2, 1:3 oder 2:5 beträgt. Liegt beispielsweise eine Kommensurabilität bei den Umläufen von 2 Planeten um die Sonne vor, so kehren sie bereits nach 2 oder 3 Umläufen wieder an die selbe relative Position ihrer Bahn zurück. Dies hat eine verstärkte Störungseinwirkung der beiden Körper untereinander zur Folge, die sich vor allem auf den kjleineren der beiden Körper auswirkt: er wird im Laufe der Zeit aus seiner Bahnherausgedrängt, bis die Kommensurabilität aufgehoben wird. So entstehen die seltsamen Lücken im System der Kleinplane= ten sowie im Saturn – Ringsystem, die auf Kommensurabilitäten zwischen den Monden des Saturn und den Ringteilchen zurück zuführen sind. Der A-RING ist höchstens 200m dick. A- und B-RING weisen ein Defizit von von Teilchen mit einem Durchmesser 1/1000 mm und darunter aus, mit Ausnahme der sog. „Speichen“, die vor allem im B-RING auftreten. Sie sind etwa 8000km lang und 2000 Km breit und entwickeln sich als innerhalb von weingen Minuten. Sie enthalten Partikel mit einem Durchmesser von weniger 1/ 1000 mm. Die VOYAGER-Sonden haben vor allem in den Ringen A und B. aber auch in C zahlreiche weitere Teilungen entdeckt. Sie lassen das ganze Ringsystem wie eine riesige Schallplatte aussehen (siehe Abb. links unten.) Auch diese Teilungen gehen teilweise auf Resonanzen mit den Umlaufzeiten einiger Monde zurück, teilweise aber auch auf „Moonlets“, die längs ihrer Bahn einen Kanal „freifegen“. An den A-RING schließt sich nach außen der sehr schmale F-RING an. Er zeigt oft Verdrillungen und Verklumpungen. Er wird durch die HIRTENMONDE ATLAS und PROMETHEUS zusammengehalten. Der GRING ist am dünnsten, aber auch der E-RING zeigt sich nur durch diffuse Aufhellungen und enthält sehr wenig Material. Die Ringe G und E sind wesentlich dicker als die inneren Ringe und kommen auf etwa 500 bis 1000 Km. Die Masse des gesamten Saturn – Ringsystems 22 23 dürfte nur bei etwa 10 bis 10 g betragen. Die HIRTEN- oder SCHÄFERMONDE innerhalb des Ringsystems mit wichtiger Funktion sind ATLAS, PRO= METHEUS, PANDORA, EPIMETHEUS und JANUS. Sogar die wesentlich größeren Monde MIMAS und ENCELADUS haben noch Einfluss auf dieses System. Fazit: die Ringe des Systems bestehen in Wirklichkeit aus tausenden schmalen Ringen, zwischen denen immer wieder Spalten eingeschoben sind. Der Großteil der Partikel in den Ringen haben nur Durchmesser von wenigen Zentimetern bis zu einigen Metern, in seltenen Fällen 1-2 Kilometer. Sie bestehen ausschließlich aus Wassereis und vereistem Gestein. Bei einem Durchmesser von über 250.000km ist das Ringsystem fast überall nur bis zu 1 Km dick (Ausnahme G- und E-RING). Wäre das Ringsystem ein fester Körper, so hätte er noch nicht einmal einen Durchmesser von 100 m. SATU RNMO NDE, (Satelli ten); der Saturn hat, wie auch schon JUPIT ER, sein eigene s kleine s Planet ensyst em. Es besteh t aus heutiger Sicht aus 53 Satelliten und es können sogar noch mehr werden. Ähnlich wie Jupiter verfügt auch Saturn über einige wenige große Monde (die allerdings bis auf Titan deutlich kleiner als die so genannten Galileischen Monde des Jupiter sind), während die meisten der bis heute 60 entdeckten natürlichen Satelliten Durchmesser von maximal 200 Kilometer aufweisen und oft nur größere Gesteinsbrocken sind, die teilweise auf extrem irregulären Bahnen um den Planeten kreisen. Die in den letzten Jahren neu entdeckten Satelliten - auch hier wieder eine Gemeinsamkeit mit dem Jupitersystem - messen nur wenige Kilometer im Durchmesser und sind wahrscheinlich von der Schwerkraft des Saturn eingefangene Kleinstmeteoriten. Mit zunehmend leistungsfähigeren Teleskopen und der im Sommer 2004 erfolgten Ankunft der Raumsonde Cassini beim Saturn ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der entdeckten Satelliten in Zukunft noch weiter erhöhen wird. (Bereits wenige Wochen nach Einschwenken in einen Saturn-Orbit konnte Cassini die ersten beiden neuen Monde entdecken). Wie immer gibt es verschiedene Kriterien, nach denen man das Mondsystem von Saturn strukturieren kann. Zum einen bietet sich natürlich die Größe der Monde für dieses Vorhaben an. Titan ist mit einem Durchmesser von 5.150 Kilometer mit Abstand der größte Mond des Saturn (und gleichzeitig nach dem Jupitermond Ganymed auch der zweitgrößte Mond des Sonnensystems - er ist sogar größer als die Planeten Merkur und Pluto), gefolgt von vier schon nicht mehr ganz so großen Monden mit Durchmessern zwischen 1.060 und 1.530 Kilometer. Dann gibt es nur noch fünf Monde, deren Durchmesser sich im Bereich zwischen knapp 200 bis zu 500 Kilometer bewegen, alle anderen bekannten natürlichen Satelliten weisen nur noch zwischen wenigen zehn bis zu gut 100 Kilometer Durchmesser auf. Mehrere kleine Monde bewegen sich innerhalb des Ringsystems um den Planeten (und begrenzen teilweise sogar als so genannte „Hirtenmonde“ die Ausdehnung der Ringe durch ihre Schwerkraftwirkung), während viele der in den letzten Jahren neu entdeckten Monde in einer Entfernung von mehr als 15 Millionen Kilometer um Saturn kreisen. Mindestens sechs Monde bestehen überwiegend aus gefrorenem Eis (und weisen konsequenterweise auch 3 nur eine durchschnittliche Dichte von knapp über 1 g/cm auf) und werden manchmal deswegen auch unter der Bezeichnung „Die Eiswelten“ zusammengefasst. Doch auch die übrigen Monde, deren Dichte bekannt 3 ist, weisen allesamt Werte von unter 2 g/cm auf, bestehen also mindestens zur Hälfte aus Eis und einem entsprechend geringeren Anteil massiven Gesteins. Grundsätzlich ist das Mondsystem des Saturn sehr regelmäßig strukturiert (wenn man von den kleinen, Millionen Kilometer vom Saturn entfernten Miniaturmonden absieht, die erst in den letzten Jahren entdeckt worden sind). Bis auf Iapetus und Phoebe kreisen alle Monde auf annähernd zirkulären Umlaufbahnen in der Äquatorialebene des Saturn um den Planeten, und nur Phoebe dreht dabei entgegen der Rotationsrichtung von Saturn seine Kreise (retrograde Rotation). Ein anderer „Ausreißer“ ist der kleine Mond Hyperion, dessen Umlaufbahn stark exzentrisch ist und der sich durch eine ständig ändernde Rotationsdauer auszeichnet wahrscheinlich verursacht durch die sehr unregelmäßige Form des Mondes, die der Gravitationskraft von Saturn entsprechend unterschiedliche Angriffspunkte bietet. Interessant sind auch die schon erwähnten Hirtenmonde, die durch ihre Gravitationskraft die Ausdehnung verschiedener Teilringe des Saturn begrenzen. Prometheus und Pandora sind von den Wissenschaftlern mittlerweile als innerer und äußerer „Hirte“ des F-Rings identifiziert, und Atlas steht im Verdacht, äußerer Hirte des A-Rings zu sein. Für verschiedene Strukturmerkmale des Ringsystems von Saturn machen einige Wissenschaftler noch unentdeckte weitere Hirtenmonde verantwortlich. Ein weiteres außergewöhnliches Element des Saturn-Systems sind die so genannten Trojaner. Dabei handelt es sich um Monde, die auf dem selben Orbit um den Planeten kreisen, wobei sie einander üblicherweise im Winkelabstand von 60° folgen. Bei den Tethys-Trojanern handelt es sich um zwei Monde, die im Winkelabstand von 60° vor (Telesto) und hinter (Calypso) dem Saturn-Mond Tethys auf einem gemeinsamen Orbit um den Planeten kreisen. Der Mond Helene wird auch als Dione-Trojaner bezeichnet, da er im selben Winkelabstand vor Dione seine Bahnen zieht. Ähnlich und doch ganz anders verhält es sich mit den beiden kleinen Monden Janus und Epimetheus, die bis auf 50 Kilometer im gleichen Abstand um Saturn kreisen. Ungefähr alle vier Jahre überholt der eine den anderen, und bei dieser Gelegenheit wechseln die beiden Monde dann auch gleich die Umlaufbahn: aus dem inneren wird der äußere der beiden Monde und umgekehrt! Dann gibt es mehrere Mond-Paare (Mimas-Tethys, Enceladus-Dione und Titan-Hyperion), die zwar nicht auf derselben Umlaufbahn kreisen, sich aber durch konstante Verhältnisse ihrer Umlaufzeiten um den Saturn auszeichnen. Aufgrund der zwischen ihnen wirkenden Gravitationskräfte beträgt die Umlaufzeit von Mimas genau die Hälfte der von Tethys (man spricht hier von einer 1:2-Resonanz), Enceladus und Dione stehen ebenfalls in einer 1:2-Resonanz und Titan und Hyperion in einer 3:4-Resonanz zueinander. Die folgende Liste der Saturnmonde enthält als Tabelle die wichtigsten Daten aller bisher bekannten natürlichen Satelliten des Planeten Saturn. Neuentdeckungen tragen einen vorläufige Zahlencode, bis ihre Umlaufbahnen für Vorhersagen von Bahnpostitionen hinreichend genau bekannt sind; dann erhalten sie von der Internationalen Astronomischen Union eine fortlaufende römische Ziffer und bekommen gemäß der Tradition nach Einigung auch einen Namen aus der klassischen Mythologie bestätigt. Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts sind die Ziffern nach aufsteigender Größe der Umlaufbahnen vergeben worden. Durch die verbesserten Beobachtungsmöglichkeiten, sowohl von Raumsonden als auch von der Erde aus, steigt die Gesamtzahl der beobachteten Monde seit 2003 jährlich, wobei die neuentdeckten aber nur Radien von wenigen Kilometern haben. Nicht in der Liste enthalten ist der vermeintliche Saturnmond Themis, dessen Entdeckung William H. Pickering 1905 bekanntgab, der aber nie wieder gesichtet wurde und als nicht existent gilt. Ebenfalls nicht enthalten sind die drei noch fraglichen Satelliten S/2004 S 3, S/2004 S 4 und S/2004 S 6, die möglicherweise zwischen Prometheus und Pandora dicht bei Saturns F-Ring beobachtet worden sind Eine Bahnneigung von mehr als 90° bedeutet, dass der Satellit den Saturn rückläufig umkreist. In der Regel bewegen sich Monde in dem gleichen Drehsinn um den Planeten, mit dem der Planet um die eigene Achse rotiert. Legende der nachfolgenden Tabelle: Nr.= endgültiger Name des Mondes, Name= Eigenname, a= Große Halbachse, e= numerische Exzentrizität, i= Bahnneigung in °, T= Umlaufzeit in Tagen, D= (mittlerer) Durchmesser, M= Masse in kg, entdeckt= das Jahr der Entdeckung Nr I II III IV V VI VII VII IX X XI XII XIII XIV Name Mimas Enceladus Tethys Dione Rhea Titan Hyperion Iapetus Phoebe Janus Epimetheus Helene Telesto Calypso a 185600 238100 294700 377400 527100 1221900 1464100 3560800 12944000 151500 151400 377400 294700 294700 e 0,021 0,001 0,000 0,000 0,001 0,029 0,018 0,028 0,164 0,007 0,021 0,000 0,001 0,001 i 1,6 0,0 0,2 0,0 0,3 1,6 0,6 7,6 T 0,940 1,370 1,890 2,740 4,518 0,33 0,2 1,2 1,5 397 499 M entdeckt 19 1789 20 1789 20 1684 21 1684 21 1672 23 1655 18 1848 21 1671 18 1899 18 1966 17 1980 15 1980 15 1980 15 1980 3,7 × 10 1,1 × 10 1060 6,2 × 10 1118 1,1 × 10 1528 2,3 × 10 15,950 5150 1,3 × 10 21,280 266 5,7 × 10 79,330 1436 2,0 × 10 174,8 548,2 0,17 D 0,700 0,690 2,740 1,890 1,890 240 178 119 32 24 19 8,3 × 10 1,9 × 10 5,3 × 10 2,5 × 10 7,2 × 10 3,6 × 10 Nr XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXI XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIV N Atlas Prometheus Pandora Pan Ymir Paaliaq Tarvos Ijiraq Suttungr Kiviuq Mundilfari Albiorix Skathi Erriapus Siarnaq Thrymr Narvi Methone Pallene Polydeuces a 137700 139400 141700 133600 23040000 15200000 17983000 11124000 19459000 11111000 18685000 16182000 17343000 17531000 17531000 20474000 19007000 194000 211000 377400 e 0,000 0,002 0,004 0,000 0,335 0,364 0,531 0,316 0,114 0,334 0,210 0,478 0,474 0,295 0,295 0,470 0,431 0,000 0,000 0,000 i 0,0 0,0 0,0 0,0 T 0,602 0,613 0,629 0,575 D 32 100 84 20 173,1 1315,4 18 45,1 33,8 46,4 686,9 926,2 451,4 175,8 1017 45,7 449,2 167,3 952,6 34,0 34,6 45,6 45,6 783,5 871,2 895,6 895,6 176,0 1094 145,8 1004 0,0 0,0 0,0 1,010 1,140 2,740 0,594 22 15 12 7 16 7 32 10 40 40 7 7 3 4 4 entdeckt 15 1980 17 1980 17 1980 15 1990 15 2000 15 2000 15 2000 15 2000 14 2000 16 2000 14 2000 16 2000 14 2000 16 2000 16 2000 14 2000 14 2003 13 2004 13 2004 13 2004 14 2005 6,6 × 10 1,6 × 10 1,4 × 10 4,9 × 10 4,9 × 10 8,2 × 10 2,7 × 10 1,2 × 10 2,1 × 10 3,3 × 10 2,1 × 10 2,1 × 10 7,6 × 10 3,9 × 10 3,9 × 10 2,1 × 10 3,4 × 10 1,5 × 10 3,5 × 10 3,0 × 10 XXXV Daphnis 136500 0,000 0,0 XXXVI Aegir 20735000 0,252 166,7 1116,5 6 2004 XXXVII Bebhionn 17119000 0,469 35,0 834,8 6 2004 XXXVIII Bergelmir 19338000 0,142 158,5 1006 6 2004 XXXIX Bestla 20129000 0,521 145,2 1084 7 2004 XL Farbauti 20390000 0,206 156,4 1086 5 2004 XLI Fenrir 22453000 0,136 164,9 1260 4 2004 XLII Fornjot 25108000 0,206 170,4 1490,9 6 2004 XLIII Hati 19856000 0,372 165,8 1039 6 2004 XLIV Hyrrokkin 18437000 0,333 151,4 932 8 2006 XLV Kari 22118000 0,478 156,3 1233,6 7 2006 XLVI Loge 23065000 0,187 167,9 1312,0 6 2006 XLVII Skoll 17665000 0,464 161,2 878,3 6 2006 XLVIII Surtur 22707000 0,451 177,5 1297,7 6 2006 XLIX Anthe 197700 0,001 0,1 2 2007 L Jarnsaxa 18600000 0,192 162,9 942 6 2006 LI Greip 18105000 0,374 172,7 905 6 2006 LII Tarqeq 17920000 0,107 49,9 7 2007 LIII Aegaeon 167500 0,0002 0,001 0,8081 0,5 2008 Z407 Z407 19800000 0,580 165,1 1103 6 2005 Z412 Z412 19650000 0,401 164,0 1048 5 2005 1,037 895 7 M 1,5 × 10 Nr N a e i T D M entdeckt Z413 Z413 18450000 0,273 167,4 906 6 2005 Z417 Z417 18600000 0,259 166,6 986 4 2005 Z601 Z601 18981000 0,130 154,2 970 6 2006 Z603 Z603 21132000 0,471 150,8 1142 6 2006 Z702 Z702 16560000 0,218 176,7 800 6 2007 Z703 Z703 20518500 0,130 177,2 1100 5 2007

![Saturn - Christoph[.ro]](http://s1.studylibde.com/store/data/009053839_1-0b1ff00d0cdde3bcd6822a07e392ec0e-300x300.png)