Welt ohne Land

Werbung

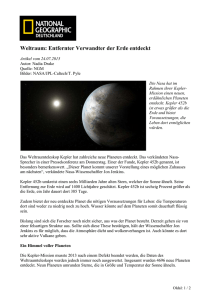

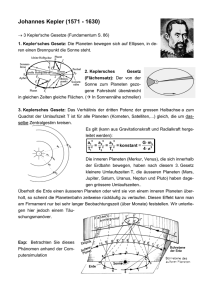

Wasserplaneten im System Kepler 62 (Illustration) ASTRONOMIE Welt ohne Land Die Existenz von Ozeanplaneten fasziniert die Himmelsforscher. Gibt es in der Milchstraße fremde Sonnensysteme, die sogar lebensfreundlichere Bedingungen bieten als die Erde? er blaue Planet befindet sich rund 1200 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er ist ein Paradies – und eine Hölle. Paradiesisch fühlt sich die Luft dort an. Überall auf der fremden Welt herrscht mildes Südseeklima. Dafür sorgt die orangefarbene Zwergsonne Kepler 62, die wie eine überdimensionale Goldmünze am Himmel funkelt und viel Licht und Wärme spendet. Doch nirgendwo gibt es einen Strand, gegen den Wellen plätschern. Nirgendwo D 130 tauchen Inseln aus den Fluten auf, von Kontinenten ganz zu schweigen. Ein gigantischer Ozean bedeckt den Planeten – eine nicht enden wollende Wasserhölle. Ein paar Millionen Kilometer entfernt kreist eine weitere Wasserwelt um den fernen Zwergstern. Obwohl der Planet weit weniger Strahlung abbekommt, führt der Treibhauseffekt auch dort zu gemäßigten Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes. Auf diesem Himmelskörper ist ebenfalls kein Land in Sicht. D E R S P I E G E L 1 1 / 2 0 1 4 Hundertmal mehr Wasser als auf der Erde schwappt dort. An der tiefsten Stelle ist der Riesenozean mehr als 100 000 Meter tief. Dagegen wirken irdische Meere wie Pfützen. Ein Traum für Segler und Taucher, ein Alptraum für alle anderen. So oder so ähnlich sieht es vermutlich auf den beiden Zwillingsplaneten Kepler 62e und Kepler 62f im Sternbild Leier aus. Das ergibt sich jedenfalls aus einer Klimasimulation, die Lisa Kaltenegger vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und ihr amerikanischer Kollege Dimitar Sasselov im Fachmagazin „Astrophysical Journal“ präsentiert haben. Wenn die Sternenkundler mit ihren Modellrechnungen richtigliegen, handelt es sich bei den beiden Himmelskörpern, die mit Hilfe des Nasa-Weltraumteleskops „Kepler“ entdeckt wurden, um die ersten reinen Ozeanplaneten – das wäre eine Sensation. „Das sind die lebensfreundlichsten Planeten, die wir bislang außerhalb unseres eigenen Sonnensystems gefunden haben“, ist Kaltenegger überzeugt, die auch an der Harvard University forscht. „Aber sie sind auch anders als alles, was wir aus unserem Sonnensystem kennen. Es mag auf den Ozeanplaneten Leben geben, aber könnte es technologisch hochstehend sein? Leben auf diesen Welten wäre wohl nur unter Wasser möglich, ohne einfachen Zugang zu Metallen oder Feuer. Vielleicht würde uns aber auch der Erfindungsreichtum der Aliens überraschen, vielleicht würden sie trotzdem technische Fortschritte erzielen.“ Die mutmaßliche Entdeckung der ersten reinen Wasserwelten befeuert jetzt die Debatte, welche Bedingungen die Entstehung von Leben begünstigen. Die Lehrmeinung besagt: Ein Planet sollte so moderat von seinem Stern beheizt werden, dass dort flüssiges Wasser vorkommt. Denn zumindest für Organismen, wie wir sie kennen, gehört flüssiges Wasser zu den unverzichtbaren Zutaten. Aber heißt das auch: Viel hilft viel? Je mehr Wasser, desto besser? Genau das bezweifelt der Astrobiologe Dirk Schulze-Makuch, der derzeit eine Gastprofessur an der TU Berlin hat. „Wir wissen von unserer eigenen Tiefsee, dass schon nach wenigen hundert Metern eine öde Zone beginnt, mit geringer Artenvielfalt und wenig Biomasse“, argumentiert Schulze-Makuch. „Dort unten ist es einfach viel zu dunkel und nährstoffarm.“ Unterhalb von 8200 Metern, so zeigt eine soeben veröffentlichte Studie, könnten zumindest irdische Fische auch gar nicht mehr existieren. Schulze-Makuch verweist zudem darauf, dass die ersten irdischen Lebensformen womöglich einst in flachen Gewässern entstanden sind, in Tümpeln oder Teichen – Biotopen, die es auf reinen Ozeanplaneten so gar nicht geben kann. Andere Forscher glauben indes, dass das Leben sehr wohl am Meeresgrund entstanden sein könnte, und zwar in der Umgebung heißer Quellen. Vor allem aber für die Entstehung höherer Lebensformen, so Astrobiologe Schulze-Makuch, seien abwechslungsreiche Landflächen von Vorteil. „Das Leben auf der Erde musste sich an Sandwüsten anpassen, an Gebirgsgletscher und an Sumpflandschaften“, erklärt der Wissenschaftler. „Diese große Vielfalt an Landschaften hat die Evolution entscheidend vorangetrieben.“ In einer Hinsicht böte das KeplerSystem aber tatsächlich bessere Bedingungen. Der Zwergstern, der die Wasserplaneten bescheint, hat eine doppelt so lange Lebenserwartung wie unsere Sonne. Folglich hätte die Schöpfung dort auch etliche Milliarden Jahre mehr Zeit, um Aale, Quallen oder Blauwale auszubrüten. Kepler 62 bildet keine Ausnahme: D E R S P I E G E L 1 1 / 2 0 1 4 Die meisten Sterne der Galaxis brennen länger als die Sonne. Auf der Erde hingegen wäre es fast schiefgegangen. „Wirbeltiere sind erst knapp vier Milliarden Jahre nach Geburt der Erde entstanden“, sagt Schulze-Makuch. „Hätte sich die Evolution noch ein paar hundert Millionen Jahre mehr Zeit gelassen, hätte es auf der Erde vielleicht nie höhere Lebensformen gegeben.“ Denn vermutlich schon in 500 Millionen Jahren wird unser Planet für die Menschen unbewohnbar werden, weil sich die Sonne gegen Ende ihres vergleichsweise kurzen Lebens aufbläht. Diese Gefahr besteht im langlebigen Kepler-System noch lange nicht. Wenn die Erdensonne bereits erloschen sein wird, dürfte auf den Ozeanplaneten weiterhin ein lebensfreundliches Klima herrschen. Was aber tummelt sich wirklich in deren Fluten? Gleiten dort Alien-Kraken durchs Meer, die von intelligenten Riesenhaien verfolgt werden? Lässt sich die Existenz von Leben aus der riesigen Entfernung überhaupt feststellen? Theoretisch ist dies durchaus möglich. Voraussetzung dafür wäre es, das Licht der Ozeanplaneten aufzufangen und daraus die chemische Zusammensetzung ihrer Atmosphäre zu entschlüsseln. Schon aus einem hohen Gehalt an Sauerstoff und Methan würde sich ergeben, dass dort Leben vorkommen muss. Denn in der Atmosphäre eines unbelebten Planeten würden sich die Gase neutralisieren. Läge aber der Anteil der beiden Gase hoch, müsste es Organismen geben, die Sauerstoff und Methan ständig neu erzeugen. Allerdings bleibt die Ferndiagnose zum jetzigen Zeitpunkt eine ungeheure tech- BERTHOLD STEINHILBER / LAIF DAVID A. AGUILAR / CFA Wissenschaft Astrophysikerin Kaltenegger „Das größte Abenteuer aller Zeiten“ 131 Wissenschaft Nachweis und Analyse von Exoplaneten während einer Sternbedeckung Stern Exoplanet Phase der Bedeckung Sternhelligkeit Wandert ein ferner Planet von der Erde aus gesehen vor seinen Heimatstern, erscheint dieser dem Beobachter geringfügig dunkler. Je schwächer diese Verfinsterung, desto kleiner ist der Planet, der sie auslöst. Ammoniak Wasser Sauerstoff Absorptionslinien von Gasmolekülen Spektrum des Sterns Besitzt der Exoplanet eine Atmosphäre, so verschluckt diese je nach ihrer Zusammensetzung bestimmte Wellenbereiche des Sternenlichts. Daher können Astronomen während eines Transits eine Art chemischen Fingerabdruck des Planeten nehmen: Wasserdampf beispielsweise hinterlässt im Spektrum andere Markierungen als Ammoniak oder Sauerstoff. Auf diese Weise können große Ozeanplaneten entdeckt werden. nische Herausforderung. Sterne strahlen normalerweise viele Millionen Mal heller als ihre Planeten. Neben einer fernen Sonne eine Kugel von der Größe der Erde zu erspähen entspricht der Aufgabe, von Kiel aus ein Glühwürmchen zu erkennen, das in Kairo neben einem Autoscheinwerfer flattert. Zumindest bei Gasplaneten mit ihren riesigen Atmosphären, die den mehrfachen Durchmesser der Erde haben, ist dies tatsächlich bereits gelungen. Die Astrophysiker nutzten dabei MiniFinsternisse („Transits“) aus, zu denen es kommt, wenn ein Gasplanet sich vor seine Sonne schiebt. Dabei wird er gleichsam durchleuchtet und hinterlässt im Sternenlicht seinen chemischen Fingerabdruck. Rund ein Dutzend ferne Gasplaneten werden derzeit auf diese Weise gescannt. In den bisher untersuchten Atmosphären fanden sich unter anderem Wasserstoff und Methan – außerdem gab es Hinweise auf Superstürme mit Windgeschwindigkeiten von mehreren tausend Kilometern 132 pro Stunde. Die Verhältnisse ähneln somit denen auf unseren eigenen Gasriesen Jupiter und Saturn. Aber die Himmelsforscher sind auch schon auf Exoten gestoßen. Eine spektakuläre Entdeckung meldeten Astrophysiker beispielsweise Anfang des Jahres. Unter Einsatz des erdumkrei- Keplersenden „Hubble“-Teleskops versuchten Weltraumteleskop sie die Atmosphäre des 42 Lichtjahre entfernten Planeten Gliese 1214b zu analysieren – und stießen gegen eine Art Nebelwand. „Der Planet ist vollkommen von Wolken verhüllt“, berichtet Derek Homeier von der Universität Göttingen, der an der Messung beteiligt war. Aber es sind keine Wassertropfen, die dort am Himmel Das Weltraumteleskop hält dabei nach schweben. Homeier: „Am wahrscheinlichsten sind trockene Wolken, die aus winzigen Lichtschwankungen Ausschau, die verursacht werden, wenn die selbst Salzkristallen bestehen.“ Was die Untersuchung so spannend nicht sichtbaren Planeten an ihren Stermacht: Gliese 1214b hat nur den knapp nen vorbeiziehen und einen winzigen dreifachen Durchmesser der Erde. Ent- Teil des Sternenlichts verdecken – ähnlich weder handelt es sich bei ihm um einen wie Mücken, die eine Straßenlaterne umrecht kleinen Gasplaneten, einen Mini- schwirren. Tess wird somit die gleiche Neptun – oder um einen großen Gesteins- Messmethode verwenden wie das seit vorigem Sommer defekte Kepler-Teleplaneten, eine Art Super-Erde. Wenn die Teleskope und Messappara- skop (siehe Grafik). „Wir hoffen, dass uns ein paar Dutzend turen empfindlicher werden, dürfte es folglich schon bald möglich sein, noch erdähnliche Planeten ins Netz gehen, auf kleinere Planeten aus der Ferne zu er- denen sich dann vielleicht sogar Leben kunden – das könnte dann wirklich den nachweisen lässt“, sagt Kaltenegger, die Durchbruch bringen bei der Suche nach an der Tess-Mission beteiligt ist. Mitte Februar gab die europäische einer zweiten Erde. Allerdings wird dies auf absehbare Zeit Raumfahrtagentur Esa bekannt, spätesnur bei benachbarten Sternsystemen ge- tens 2024 ebenfalls einen Planetensucher lingen. „Die Wasserplaneten im Kepler- ins All schießen zu wollen. Um bewohnSystem sind für genauere Analysen leider bare Planeten aufzuspüren, soll die Raumzu weit weg“, ahnt Kaltenegger. „Zu un- sonde „Plato“ die Lichtkurven von einer seren Lebzeiten werden wir nicht mehr Million Sternen analysieren. Das Besondere an dem fliegenden Oberfahren, ob und welche Form von Leben servatorium, dessen Mission vom Deutdort existiert.“ Insgesamt an die 2000 „extrasolare Pla- schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt neten“, die um fremde Sonnen kreisen, geleitet wird: Plato besteht aus 34 einhaben Forscher bislang in den Weiten zelnen Teleskopen. Ausgewertet werden der Milchstraße ausfindig gemacht. So sollen die Daten vom Max-Planck-Instiführte allein die vor wenigen Wochen tut für Sonnensystemforschung (MPS). veröffentlichte Auswertung von Mess- „Plato wird Planeten wie die Erde finden, daten, die das Kepler-Teleskop geliefert die die notwendigen Voraussetzungen hat, zur Entdeckung von 715 neuen für Leben bieten“, erklärte MPS-DirekWelten. Gut möglich, dass sich darunter tor Laurent Gizon. Dennoch bewegen sich die Forscher Oasen des Lebens befinden; doch für einen Nachweis sind die Teleskope bis- am Limit der Messtechnik, wenn sie versuchen, Spuren außerirdischer Lebensforlang nicht genau genug. Bei der Suche nach einer zweiten Erde men nachzuweisen, die viele Billionen wollen sich die Planetenjäger deshalb in Kilometer von uns entfernt sind. Gäbe es Zukunft auf die kosmische Nachbarschaft auf den Ozeanplaneten im Kepler-System konzentrieren, zu diesem Zweck bereiten tatsächlich intelligente Aliens, hätten diesie eine neue Mission vor. Schon in drei se es weitaus leichter, ein kosmisches BruJahren soll als Nachfolger für Kepler das dervolk zu entdecken – sie müssten nur Weltraumteleskop „Tess“ („Transiting zum Nachbarplaneten reisen. „Einer fremden Zivilisation einen BeExoplanet Survey Satellite“) ins All starten, um nahe gelegene Sternsysteme aus- such abzustatten wäre sicher das größte zuspähen. Das fliegende Observatorium Abenteuer aller Zeiten“, schwärmt die der Nasa soll deshalb gezielt nach Astrophysikerin Kaltenegger. „Was könnerdähnlichen Planeten fahnden, die im te es für eine größere Motivation geben, Umkreis von nur 100 Lichtjahren ihre Raumschiffe zu bauen und ins Weltall aufRunden drehen. zubrechen?“ OLAF STAMPF NASA / A MES R ESE A RC H C ENTE R Licht und Schatten D E R S P I E G E L 1 1 / 2 0 1 4